論閱讀的個體成長功能

——基于心理學的視角

王映學,崔余輝,張 群

(1.揚州大學教育科學學院,江蘇 揚州225002;2.揚州大學文學院,江蘇 揚州225002)

閱讀無疑是促進個體心智成熟的最為重要的途徑。本文論及的閱讀,專指古今中外經典文學名著的閱讀。對閱讀的益智作用,古今中外有大量的倡導性認識。例如,西漢劉向“書猶藥也,善讀之可以醫愚”;宋代歐陽修“立身以立學為先,立學以讀書為本”;清代蒲松齡“書癡者文必工,藝癡者技必良”;現代書畫家李苦禪“鳥欲高飛先振翅,人求上進先讀書”;毛澤東“飯可以一日不吃,覺可以一日不睡,書不可以一日不讀”;狄德羅“不讀書的人,思想就會停止”;托爾斯泰“理想的書籍是智慧的鑰匙”;高爾基“書籍是青年人不可分離的生活伴侶和導師”;等等,不一而足。

姑且不論讀書之人,即便不讀書的人也不會否認閱讀的個體成長功能。那么,閱讀的益處到底在哪里,讀書又如何促進個體的成長?本文試圖從心理學的視角來討論這個問題,以見教于同仁。

一、閱讀是個體認知結構重建的有效方式——同化學習理論的視角

認知結構(cognitive structure)是指一個人的各種觀念的全部內容和組織,或者是個體在某一特定的知識領域內的各種觀念的內容和組織。[1]換言之,廣義上講,認知結構即個體觀念層面的完整知識結構;狹義上講,認知結構是個體特定領域的知識結構。

同化(assimilation)原是生物學的概念,也稱同化作用,指在新陳代謝過程中,生物體將從生物中攝取的營養轉換成自身的組成物質,并儲存能量的過程。[2]皮亞杰在研究兒童的認知發展時將同化引入到心理學的研究中,認為同化是主體將外界刺激或新經驗有效地整合于已有認知結構或行為模式的過程。[3]當外部刺激作用于認知圖式時,圖式總是從已有水平出發來理解新的知識和經驗。簡言之,當個體使用已有圖式來理解其環境中的事件時便出現同化[4],或個體根據自己的已有圖式理解新客體或新事件的過程即為同化[5]。

同化學習理論為美國教育心理學家奧蘇貝爾(Ausubel,1978)所倡導的一種有意義言語學習理論。他認為,有意義學習過程的實質在于,符號表示的觀念以非任意的方式從實質上(不是字面上)同學習者已經知道的東西聯系起來。[6]同化學習理論始終涉及兩個重要變量:新知識(新的符號、概念或者命題)和已有知識(認知結構),因此在同化學習理論看來,學習過程就是新舊知識的相互作用過程。

(一)語言表達結構的獲得

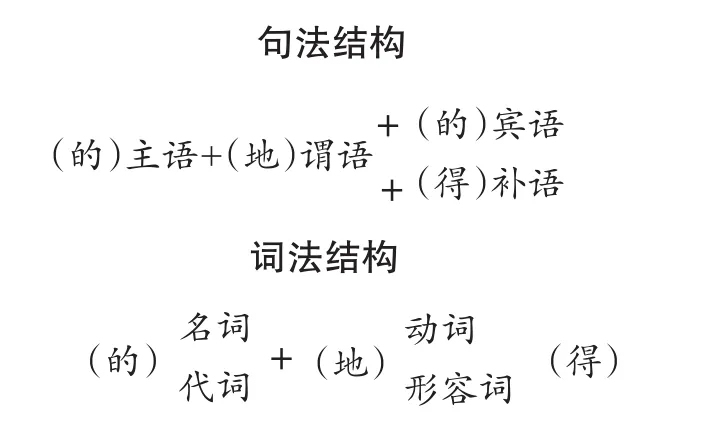

在同化學習理論看來,通過閱讀可以讓我們獲得語言的表達結構。這里所指的表達結構主要包括語言表達的句法結構和詞法結構,前者涉及語言表達的基本成分及結構搭配,后者涉及語言表達的詞性變化及結構規則。兩者的結構搭配規則如下所示:[7]

上述兩條結構規則之間存在關聯性:主語和賓語一般由名詞或者代詞來充當;謂語則由動詞或形容詞來充當。在經典文學名著中,存在大量的符合上述表達結構的句段,這種表達結構不僅是作者寫作的基本規范和要求,也是個體閱讀理解的前提和保證,是實現作者與讀者對話的基礎。

伯爵夫人沒有留意駛進院子的那輛馬車。拉斯蒂涅猛地轉過身,看見她穿一件白開絲米粉紅紐結的晨袍,頭發隨意地梳起,顯得十分妖嬈,正是巴黎婦女早晨打扮的模樣。(巴爾扎克《高老頭》,光明日報出版社2012年版,第25頁)

上述句段包含完整的句法結構和詞法結構,經常閱讀的學生,會累積式獲得上述兩套基本的表達規則,從而讓個體較快從知識到技能層面掌握這種語言表達結構,實現從默會知識到顯性知識的轉化,并將這種表達結構應用于書面的或口頭的表達交流中,從而提高個體在學習生活中的表達能力。

(二)語詞的豐富化

中外名典本身是一種外化于個體的巨大的詞語儲存載體,個體通過閱讀可以極大地豐富其語詞庫,這是通過閱讀實現的普遍性個體成長功能。前已述及,同化學習理論始終涉及兩個變量——新的學習材料和學習者的已有知識。奧蘇貝爾(1978)認為,認知結構本身傾向于依據觀念的抽象概括和包容水平,按照層級組織起來。[8]按照這種觀點,任何閱讀水平的學習者,其認知結構中已經存有大量的語詞(早期主要來自日常口語交流,后期主要來自書面閱讀),這些語詞本身存在不同的抽象和概括水平(動物—魚—鯽魚),同時認知結構中的已有概念與將要獲得的新概念又構成不同的層級關系(上位、下位或并列)。所以,通過閱讀,個體的語詞不論在概括水平高的上位、概括水平低的下位,還是在同級概括水平,以及上下位關系層面都得以極大豐富和拓展,原有的語詞庫得以修飾、補充和矯正。

曲曲折折的荷塘上面,彌望的是田田的葉子。葉子出水很高,像亭亭的舞女的裙。層層的葉子中間,零星地點綴著些白花,有裊娜地開著的,有羞澀地打著朵兒的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如剛出浴的美人。微風過處,送來縷縷清香,仿佛遠處高樓上渺茫的歌聲似的。(朱自清《朱自清散文》,人民文學出版社2005年版,第118頁)

處于特定閱讀水平的學習者,通過閱讀上述極具表達技巧的句段,不僅在橫向層面豐富延展自身的語詞庫,在縱向層面也豐富著個體在同一觀念不同層級的語詞內涵,從而提高個體思維和表達能力。

(三)言語表達方式的重塑

俗話說,“聽話聽聲,鑼鼓聽音”。個體社會化過程中,學會與人溝通是一項非常重要的技能,而溝通的核心是基于對方立場了解的表達方式上的變換。我們都有著這樣的經驗,造成個體之間溝通上的障礙或者困難,往往源于溝通方式,也往往因不同的言語表達方式而結果迥異。心理學上廣為人知的“門檻技術”不僅是一項說服的技術,實際上也是因言語的不同表達方式(低起點還是高起點的要求)而導致不同結果的生動例證。在閱讀文學作品的過程中,我們常常可以讀到令人嘖嘖稱贊的表達方式,在恰如其分的、不溫不火的言語表達中,困難的問題瞬間得以解決,難以化解的矛盾迎刃而解,冰火難容的見解得以包容。

(鄒忌)于是入朝見威王曰:“臣誠知不如徐公美,臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齊地方千里,百二十城,宮婦左右,莫不私王;朝廷之臣,莫不畏王;四境之內,莫不有求于王。由此觀之,王之蔽甚矣!”([清]吳楚材、吳調侯選評《古文觀止》,中華書局2012年版,第65頁)

將讀書視為自己生活一部分的個體,會從諸如上述句段的閱讀中習得大量的可直接提高自己交流和溝通技巧的言語技能,其直接結果是自己表達方式多樣化的習得以及個人日常生活中溝通技巧的應用,這樣不僅會改善自己的人際關系,也有利于為自己的學習和生活營造增力性的人際環境。

二、讀書是個體社會化完成的重要渠道——觀察學習理論的視角

個體社會化是心理學研究的重要課題,指個體獲得知識、語言、社會行為規則、價值觀、交往技能等,從而能使個體與社會融為一體,并能以社會允許的方式自如地行動,從一個生物的個體轉變為合格的社會成員。[9]簡言之,社會化就是個體由“自然人”成為“社會人”的過程。

觀察學習理論為美國心理學家班杜拉(Bandura,1962)所倡導。該理論的基本觀點是,行為的習得與形成可以通過反應(個人的親歷性行為)的過程進行,也可以通過榜樣的示范(對他人行為觀察)進行,人類的大部分行為是可以通過觀察榜樣的行為而習得的。班杜拉(Bandura,1986)認為,如果知識只能通過個體自身的體驗來獲得的話,那么認知和社會化發展過程將會被大大地延遲……幸運的是,大多數人類行為是通過對榜樣的觀察而獲得的。[10]

(一)生活圖式的獲得

圖式是我們頭腦中關于一類客體、事件或情境的一般知識結構。[11]按照邁耶(Mayer,2008)的觀點,心理學所講的圖式具有下述特征:概括性,可應用于多種類似情境;是個體的已有知識;是圍繞特定主題組織起來的知識;存在信息上的空缺,可以通過來自環境的信息來補充。[12]

個體成長的過程也即社會化的過程,在實現個體社會化的過程中,個體會接觸并熟悉大量的生活圖式。但無論個體有著怎樣的豐富經歷和傳奇人生,都很難獲得社會生活的大部分圖式,而通過文學經典閱讀就可以極大地突破上述限制,獲得大量的我們難以直接在現實生活中親歷的生活圖式。

這里剛放完頭茬炮,硝煙還沒有散盡。煤溜子隆隆地轉動著。斧子工正在掛梁,攉煤工緊張地抱著一百多斤的鋼梁鐵柱,抱著荊笆和搪采棍,幾乎掙命般地操作。頂梁上,破碎的矸石嘩嘩往下掉。鋼梁鐵柱被大地壓得吱吱嚓嚓的聲響從四面八方傳來……(路遙《平凡的世界》卷五,華夏出版社1998年版,第869頁)

對大多數人講,上述礦井下的工作環境是陌生的,而通過閱讀,就可以讓我們獲得大量的非親歷性的生活圖式,這樣不僅大大拓展了個體的生活經驗,更重要的是,通過閱讀獲得的這些生活圖式能夠在我們未來的社會生活中有效指導自己的生活,理解他人的生活,從而提高個體社會環境的適應、預測和控制能力。

(二)行為習慣的養成

行為習慣源自個體的親歷性行為。按行為主義心理學的觀點,一個良好或不良行為習慣的養成,與行為出現之后受到的強化有關:任何一個偶發性(或好或壞的)的行為,只要受到強化,該行為就會重復。無疑,我們在自己的生活早期都會出現這種偶發性的行為,而一個偶發性的行為一旦有趨利性的導向就會形成習慣。個體許多讓自己收益或受損的行為習慣大都源自個人的親歷性經驗,但通過閱讀獲得使自己受益的行為習慣也是一種重要的替代性經驗。被視為古今中外經典的著作本身往往富含傳遞主流社會價值的思想,這些思想中就包含著良好行為習慣的展示。正如班杜拉(Bandura)所言,榜樣表現出觀察者原本不具備的新的思維模式或行為模式,通過觀察,觀察者也能形成同樣形式的思維和行為,這時就是最清晰地展現觀察學習的時候。[13]

“秩序”這一美德要求每件事情都有其分配的時間,我的小本子里有一頁記載有一天24小時的作息時間表。

我每天按照這個計劃進行自我檢視,堅持了一段時間,只是偶爾有所間斷。我很驚訝地發現,我自己的缺點比我想象的多多了,但是我也很開心地看到它們慢慢地變少了。([美]本杰明·富蘭克林《富蘭克林自傳》,陜西師范大學出版社2009年版,第150頁)

時間管理是一種重要的生活能力,通過閱讀上述句段,個體無疑會受到潛移默化的清潤式影響,不僅會促成其良好時間管理傾向的獲得,也會矯正其不良時間管理的行為傾向。

(三)品德的內化

品德是道德品質的簡稱,是指個體依據一定的社會道德、行為準則行動時所表現出來的穩定特征。[14]品德的內化就是外在的行為規范或準則轉化為主體內在需要并成為自己行為取向標準的過程。品德的內化既可能始于個體對社會規范的認識,也可能源自基于認知的個體情感體驗,當然還可能來自個體的行為本身。

班杜拉(Bandura,1986)指出,示范觀察學習一直被認為是傳遞價值、態度以及思想和行為模式的最有效手段之一。[15]經典文學作品之所以為世人所稱道,重要原因是其對人類普世價值的宣揚和捍衛,當個體閱讀這些文學作品的時候,自然也受到作者所倡導或捍衛的某種價值取向的熏染。對讀者而言,書中的人物正好就是某種起示范作用的榜樣,而閱讀者本人恰恰處于觀察者的地位。

也正如伯格(Berger,1962)所言,當情感伴隨特定的地點、人物、事件被替代地喚醒時,觀察者就開始產生指向這些相關事物預期的情感反應。[16]文學作品中任何情感的表現總是在特定的時間、地點,通過具體人物在具體的事件中喚醒和釋放的,而這種喚醒和釋放總會替代性地對個體產生這樣那樣的不同影響。

親師友,習禮儀。香九齡,能溫席。孝于親,所當執。融四歲,能讓梨。弟于長,宜先知。首孝悌,次見聞,知某數,識某文。(鄧啟銅《三字經·百家姓·千字文》,南京大學出版社2014年版,第5頁)

《三字經》一直被視為進行道德教化的閱讀材料。可以斷言,閱讀是個體情感和品德內化的重要渠道,也是個體情感獲得并走向成熟的不可缺少的途徑。與讀書少或不讀書的人相比,一個飽讀經典文學作品的個體不僅更易于其品德的內化,也更傾向于具有高尚的人格和道德化的行為。

三、讀書是個體知識生成的可靠途徑——情境認知與學習理論的視角

情境認知理論認為,當學習發生在有意義的情境中時,學習才是有效的。課堂教學常常面臨的尷尬是,許多學生可以熟練應用其知識與技能解決課堂情境中的許多“問題”,但卻難以解決鮮活的日常生活情境中的類似問題。[17]出現上述問題的原因之一是,真正的問題大都源于具體的情境,是情境化或者是生態化的。而學生在課堂中解決的許多問題是高度簡化了的,是去情境化的。心理學家雷斯尼克(Resnick,1987)曾明確區分過課堂教學情境與日常生活情境的不同:第一,個體認知和共享認知。課堂教學中的認知活動是個體性的,而日常生活情境中的認知則是群體性共享的。第二,純智力活動和工具操作。課堂教學情境偏重通過“純思維”的方式獲得知識和技能,而日常生活情境更偏重運用工具解決實際問題。第三,符號推理和情境化推理。在課堂教學情境中,學生的思維與特定的符號相關聯,而在日常生活情境中,人們的思維與特定的客體與事件緊密關聯。第四,概括化學習和具體情境的能力。課堂情境中的學習強調概念、原理的學習,而日常生活情境中的學習是指向特定情境的,要求學習者解決特定情境化的問題。[18]

(一)個體多重生活角色的體驗

有研究人員(Lave & Wenger,1991)提出,任何“抽象的力量”也完全是處于情境中的,存在于人的生活中,存在于使之成為可能的文化中。[19]個體在社會化過程中往往扮演著多重的角色(管理者、教育者、同事、家長以及子女),多重角色不僅要求個體在不同的境遇中能及時調適自己的角色,更要求對自己扮演的不同角色的言語行為方式進行恰切轉換。實際上,我們在生活中常常面臨的尷尬之一并非角色認同上的困難,而是角色轉換方面的困難。例如,在工作中充當管理者的角色,當其進入家庭境遇或日常交往的時候,往往出現身份轉換上的困難。克服或者解決這一困境的可選途徑之一是閱讀經典文學名著。

后來發生了分歧:母親要走大路,大路平順;我的兒子要走小路,小路有意思。不過,一切都取決于我。我的母親老了,她早已習慣聽從她強壯的兒子;我的兒子還小,他還習慣聽從他高大的父親;妻子呢,在外面,她總是聽我的。一霎時,我感到了責任的重大。我想一個兩全的辦法,找不出;我想拆散一家人,分成兩路,各得其所,終不愿意。我決定委屈兒子,因為我伴同他的時日還長。我說:“走大路。”(莫懷戚《散步》,《語文(八年級下冊)》,江蘇教育出版社2004年版,第189頁)

在經典文學名著閱讀中,個體可以體驗到大量不同境遇角色的轉換及角色轉換過程中的心理活動描述,而我們在現實生活中盡管扮演著多重角色但卻難以產生角色的轉換性體驗。因此,讀書可以讓我們識讀并體驗多重化的生活角色,更加平和客觀地認識和定位自己。

(二)個體完整知識體系的獲得與生成

研究人員(Lave & Wenger,1991)認為,所謂的一般知識并不比其他“各類”知識更享有特權,它同樣只能從具體情況中獲得,而且必須應用于具體情況。[20]這就是說,任何知識都是基于特定情境的,不存在脫離特定情境的“一般性”知識,而我們所講的知識又是認識主體與客體相互作用的結果。必須承認,實踐出真知,但由于個體親歷性認識的有限性,加上我們極其短暫的學習生涯,僅憑個體親歷性的經驗獲得并生成知識,顯然無法應對復雜立體化的社會生活。文學作品一般都是創作者現實性與虛擬性、親歷性與觀察性的藝術加工,包含了人類認知、情感和動作三大領域的豐富知識體系,每一領域又具有立體式、全方位的內容構建,而這是任何一個無論具有多么豐富人生經歷的個體都難以企及的。所以,讀書可以讓個體在極其有限的時間內獲得并生成大量完整的領域知識體系。

我把三只大泥鍋和兩三只泥罐一個個堆起來,四面架上木柴,泥鍋和泥罐下生了一大堆火,然后在四周和頂上點起了火,一直燒到里面的罐子紅透了,十分小心地不讓火把它們燒裂……我整夜守著火堆,不讓火力退得太快。到了第二天早晨,我便燒成了三只很好的瓦鍋和兩只瓦罐……當我發現我已經燒成了一只能耐火的鍋時,我的快樂真是無法用言語表達。([英]笛福《魯濱孫漂流記》,時代文藝出版社2001年版,第120頁)

正是借助于閱讀,我們獲得的絕不僅僅是特定領域的知識,也是跨越領域的立體化的知識體系,因此任何特定的或者是專門的教育都難以完全實現上述目的。可以說,閱讀是個體完整知識獲得并生成的不可替代的途徑。

(三)個體現實生活環境的有益補充

前已述及,由于時空環境的限制,我們經常性遭遇的現實生活環境是有限的,來自于有限環境的寄養自然有著一定的局限性。這種有限不僅表現在環境類型和表現方式方面,更表現在環境的豐富性和貧瘠程度上。解決個體現實環境遭遇有限性的出路不在于豐富我們的現實環境經驗,而是增加我們的閱讀經驗。古今中外的文學名典幾乎涵蓋了人類生活環境的所有方面,事實上也超出了人生所能親歷的經驗范疇。

許多合作關系最后都是在爭吵中結束的,我很慶幸我的合作都在友善的氛圍中進行,結局也很令人欣慰。我想這應歸功于我的未雨綢繆,事先簽訂合同,在合同中非常明確地說明雙方應盡的義務和應有的權利,這樣發生爭執的情況就很少了。([美]本杰明·富蘭克林《富蘭克林自傳》,陜西師范大學出版社2009年版,第188頁)

顯然,上述現象每天在我們的生活中上演著,通過日積月累式的閱讀活動不僅是對自己現實生活環境的補充,也自然會拓展個體的生活視野,延伸個體的空域感知觸角,從而大大提升個體的環境適應和改造能力。

古今中外的學者都一致崇尚經典名著的閱讀,其中自然有著他們不言自明的理由。心理學的視角為我們審視閱讀的個體成長功能提供了新的觀測點,閱讀經典名著對個體認知和情感的同化、替代性經驗的獲得以及基于各種情境的知識獲得與生成都具有不可替代的作用。心理學的視角不僅為我們看待閱讀活動提供了新的思考方式,也為幫助個體有效社會化提供了科學依據。▲

[1][6][8] D P奧蘇貝爾.教育心理學——認知觀點[M].佘星南等,譯.北京:人民教育出版社,1994:755,45,66.

[2] 馮德培,談家楨,王鳴岐.簡明生物學詞典[Z].上海:上海辭書出版社,1983:457.

[3][9] 林崇德,楊治良,黃希庭.心理學大辭典[Z].上海:上海教育出版社,2003:125,1061.

[4] A Woolfolk.Educational Psychology(8thed)(英文版)[M].北京:高等教育出版社,2003:29.

[5] R E Slavin.Educational Psychology:Theory & Practice(7thed)[M].北京:北京大學出版社,2004(英文版):30-31.

[7] 邵瑞珍,皮連生,吳慶麟.教育心理學(參考資料選輯)[M].上海:上海教育出版社,1990:179.

[10][13][15][16] A班杜拉.思想和行動的社會基礎——社會認知論[M].林穎等,譯.上海:華東師范大學出版社,2001:63,65,63,67-68.

[11] 王小明.學習心理學[M].北京:中國輕工業出版社,2009:99.

[12] Mayer R E.Learning and Instruction(2nded.)[M].New Jersey:Merrill Prentice Hall,2008:79.

[14] 皮連生.學與教的心理學[M].上海:華東師范大學出版社,2009:144.

[17] 王映學,林穎.論教學設計:三種不同的認知學習理論視域[J].教育理論與實踐,2008(3):51-52.

[18] Resnick L B. Learning in school and out[J]. Educational Researcher, 1987(16):13-20.

[19][20] Lave J,Wenger E.情境學習:合法的邊緣性參與[M].王文靜,譯.上海:華東師范大學出版社,2004:4,5.