一輩子教語文

林志明

早些年,我還在一所偏遠的農村小學任教。一個偶然的機會,竟意外地獲得了參加市里優質課比賽的名額,激動之情溢于言表。于是,在接下來的一個多月里,我把自己關進一間矮矮的小屋,潛心會文本,苦心研教法,常常為創設一個合宜的情境而冥思,或為設計一句滿意的導語而勞神。

然而,終因水平有限、能力不濟,課罷,我名落孫山,折戟賽場。我一度悶悶不樂、心灰意冷,甚至懷疑自己是否真的選錯了行當。就在此時,我遇見了特級教師張化萬先生。

那是在一次學科培訓會上,年近花甲的張老師站在講臺前,語重心長地說:“我們都是語文人,我們有著同樣的語文夢。在這里,我想勸告那些年輕的老師,不要因為一時的成功而沾沾自喜,也不要因為一時的挫敗而灰心喪氣。請記住,我們是一輩子教語文!”

好一個“一輩子教語文”!短短六個字,于我而言恰似當頭棒喝、醍醐灌頂。是啊,漫漫教壇路,有著數不盡的無奈和遺憾,我豈能因一次賽課的失利而心灰意懶、一蹶不振?于是,回到家后,我取來筆墨,在大紅灑金宣上寫下“一輩子教語文”六個字,裝裱后懸于書房,并警醒自己:不以得喜,不以失憂,潛心語文,不離不棄。

教了多年的語文,我漸漸明白一個道理,那就是好的教學一定是基于學生的立場,一定是以學生的感受、學生的體驗、學生的成長為考量依據的。如果背離了這個立場,脫離了這個依據,那么,任何教學都將是舍本逐末、緣木求魚。

然而,在實際教學中,我卻一味追求教學的形式之美,過于關注課堂的華麗光鮮,結果常常導致“教”游離于“學”,“學”背離于“教”,“教”與“學”嚴重脫節。

如何走出這一困境,讓“教”與“學”和諧與共、相伴而行,我一度陷入深深的迷茫。在經歷了漫長的煎熬與掙扎之后,我決定換一種方式教語文——變“以教定學”為“因學設教”,從“教而學”走向“學而教”。

于是,從2012年起,我在自己的班上開始了一場靜悄悄的教學變革。

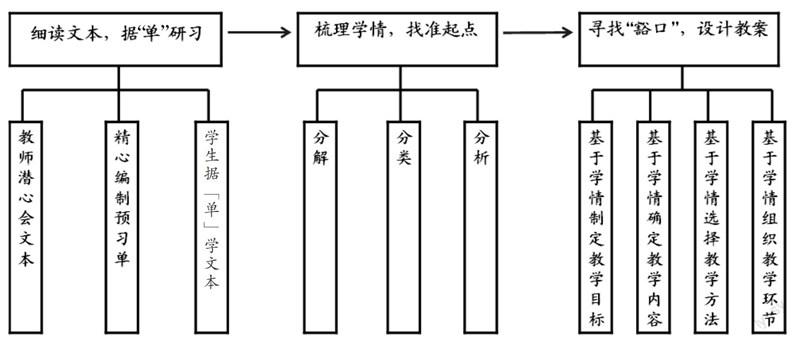

我的探索圍繞“三環十步”這一設計流程展開。所謂“三環”,指的是教師在預設教案時,通過“細讀文本,據‘單研習——梳理學情,找準起點——尋找‘豁口,設計教案”這三個環節循序推進。其中每個環節又分若干步,分別是“教師潛心會文本——精心編制預習單——學生據‘單學文本”;“分解——分類——分析”;“基于學情制定教學目標——基于學情確定教學內容——基于學情選擇教學方法——基于學情組織教學環節”。這樣橫向穿線,縱向織網,從而構建起一個立體的、復合的設計框架。(如下圖)

在這一框架的支撐下,我開啟了一段孤獨而又艱難的實踐之旅——

很多時候,我會埋首案頭,悉心研讀文本中的每一個文字,精心設計“預習單”上的每一道習題;

很多時候,我會手捧一疊厚厚的作業紙,仔細梳理學生的已知,認真分析學生的未知;

很多時候,我會根據紛亂的學情,努力尋找教學“豁口”,反復甄選教學策略,不斷調整教學思路;

……

對于這般瘋狂的舉動,有人懷疑之:“這樣的教學究竟能給學生帶來多少變化?”有人不屑之:“學情因人而異、因時而異,能分析得清嗎?”有人詆毀之:“‘因學設教固然沒錯,但要考慮可操作性。這樣的探索費力費時,枉費心機。”有人聲討之:“我們應當正視現狀,一線教師哪有那么多時間做這么繁雜的研究!”

對于這種種聲音,我常常一笑了之,繼續孤獨而又執著地行走在“因學設教”的路上,因為我知道,任何一項探索,只有經歷了、實踐了,才知其究竟有沒有意義、有沒有價值。雖然“學情”這潭子水深不可測,要想摸清絕非易事。但是,我可以通過五年、十年,甚至更長的時間來慢慢逼近其中的真相。

而今,我對這項工作的探索已逾三年。三年來,我且讀且思、且教且研,漸漸積累了一些經驗,慢慢悟出了一些心得,比如——

◇“預習單”是教師為幫助學生掌握教材內容、指導學生進行知識建構,依據學生的認知水平和知識經驗而編制的預習作業。它是溝通“學”與“教”的橋梁,也是培養學生自主學習和建構能力的重要媒介。所以,“預習單”的設計不能隨意化、程式化,應做到因文而異、因人而異。

◇學情分析不是教師的主觀臆斷,也不是看似美麗實則空泛的形式化“點綴”,而是一個具體而又務實的過程。所以,教師在分析學情時,應當將學生的認知基礎與所學內容聯系起來,讓學情分析具體化、明晰化。

◇學生在預習中暴露出來的“裂縫”是很好的教學突破口。這里所說的“裂縫”,主要指學生“學”的不充分處、“學”被扭曲處、“學”的錯誤處等。教師在設計教案時,可放大、撕開這些“裂縫”,使其成為一個新的教學視角。

我將這些小經驗小心地記錄下來,形成文字。不知不覺間,三年中竟累積了十多萬字的研究文稿。前些時,經朋友的潤色與推介,這些文稿整理成了《因學設教——基于學情分析的單篇閱讀教學設計重構》一書,由寧波出版社正式出版了。

望著素白的書卷,聞著幽幽的墨香,我不禁心似潮涌,眼睛竟模糊起來。一路走來,幾多艱辛,幾多酸苦,唯有自己最清楚,但我會繼續沿著這條路走下去,不放棄,也不拋棄。因為,我一輩子教語文。

這些年,常有人問我:“你為什么不炒股?”我說:“我沒錢。”

又問:“你為什么不淘寶?”我說:“我不會。”

再問:“你為什么沒微信?”我說:“我不想。”

于是,大伙兒都笑了,說:“你out了!”

我也跟著笑,無語。

我知道,在這樣一個市場化、信息化、世俗化的時代,不炒股、不淘寶、沒微信,這有多么無趣、多么落伍。然而,我甘于這樣的無趣、這樣的落伍,因為在我心里,一直裝著一個美麗的夢,那就是做一個純粹的語文人——教書、讀書、思考、寫作,心無旁騖、寂靜安然。

我常常覺得,能成為一名語文教師是幸運的,因為語文詩意、浪漫、審美;然而,語文教師又是孤寂的,因為語文承載了太多的思想、太深的情感、太重的使命,這就需要教師擁有行腳僧一般的信仰與毅力,雖身處寒境,依然幾十年如一日,孜孜探求語文教學之規律,默默耕耘語文教學之田園。人譽之,欣然;人詆之,欣欣然。

這是語文教師的至高境界,我雖不能至,但心向往之。所以,這些年來,我幾乎把所有的精力和熱情都傾注在了語文教學上。我不斷摸索教育之門,不斷變換教學之法,不斷嘗試教改之路。我常對自己說:“拒絕平庸,創造精彩;拒絕重復,彰顯智慧。”我不想讓學生整天沉浸在書山題海之中,也不想讓學生淪為只會考試、不會學習,只會答題、不會生活的“侏儒”。我希望學生能在課堂上恣意江山、激揚文字,也能在課堂外舒展生命、綻放美麗……

陶行知先生曾言:“人生為一大事來。”的確,人生苦短,如白駒過隙,一個人,一輩子,只能做好一件事。而我要做的,就是打點行囊,抖擻精神,朝向心中的那方圣土前行。

行筆至此,忽又想起周一貫老師。老爺子已是八十高齡了,卻依然繼續著他的“瘋狂語文”——每天審讀數萬字的論文,每月撰寫上萬字的文稿。60多年的語文人生,他如黃牛一般默默勞作、孜孜耕耘,將自己對語文教學的滿腔熱忱化為了1400多篇論文和170多部專著,這不能不說是小語界的一大奇跡。

仰望前輩,鏡鑒自己,不禁心有戚戚焉。一輩子教語文,夫復何求?

(作者單位:浙江紹興市上虞區小越鎮中心小學)

責任編輯 黃佳銳