他用一生剝洋蔥

葉克飛

但澤,“二戰”炮火的引爆點,如今它的名字是格但斯克。

因為米諾什(1911—2004,波蘭著名詩人,諾貝爾文學獎得主——編者注)的緣故,波蘭一直是我的夢想之地,僅次于擁有赫拉巴爾、哈維爾、哈謝克和卡夫卡的捷克。多年前,我就做好了波蘭的攻略,號稱東歐最美城市的克拉科夫、歷史悠久又飽經滄桑的首都華沙、中世紀古城托倫和海畔要塞格但斯克,堪稱波蘭最值得一游的城市。

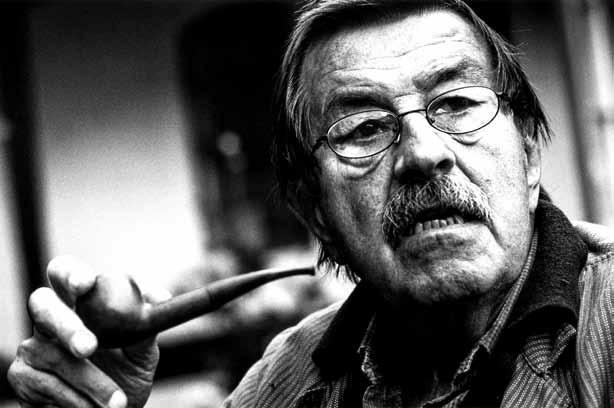

在“二戰”廢墟中重建的格但斯克,與歐洲大多數城市一樣浴火重生,極力恢復舊時景致,但君特·格拉斯(1927—2015,德國當代著名作家,諾貝爾文學獎得主——編者注)在這座城市的痕跡,我卻在各路旅行資料中遍尋不獲——是不是波蘭人對這位生于格但斯克的德國作家并不感冒,就像布拉格人只把卡夫卡當成游客必需品而非城市偶像那樣?

據我所知并非如此,他是格但斯克的榮譽市民,也是格但斯克大學的榮譽博士(直到2006年,格拉斯的《剝洋蔥》和參與納粹事件引發爭議,惹惱波蘭政府,許多人要求他放棄榮譽市民身份)。只是按照 《鐵皮鼓》的情節,故事中的土豆田應屬但澤的卡舒貝地區,所以主人公奧斯卡的祖母始終強調他們不是德國人,也不是波蘭人,而是講卡舒貝語的卡舒貝人。而且,格但斯克盡管修舊如舊,但真正的舊跡確已不多,奧斯卡在書中兩次前往的圣心大教堂算是少數例外,它被視作全球最大的磚造教堂,最多可容納25000人,戰爭年代曾是人們最好的避難所。

我知道格拉斯比知道米諾什更早,這是因為在我徹夜煲碟的那段歲月里,施隆多夫的電影版《鐵皮鼓》令我難忘。而且,王小波也在《沉默的大多數》里提到了《鐵皮鼓》。之后,我才讀了包括《鐵皮鼓》《貓與鼠》和《狗年月》在內的“但澤三部曲”。

1927年出生的格拉斯,生命注定被“二戰”糾纏。他參加過納粹的少年團和青年團,未成年便上戰場,1945年又被盟軍俘虜。離開戰俘營之后,他的人生才多少有點自主的樣子,當農民、當礦工、當學徒,進學校學習版畫和雕刻,然后成家……1955年,他步入文壇,先以詩歌成名,后以劇作和小說引人注目。

也許正因為“二戰”中的經歷,他的創作生涯總與爭議伴行,1966年的劇作《平民試驗起義》便是一例,晚年的《剝洋蔥》更是掀起軒然大波。

對于作家而言,成長環境總是可以影響一生。日本作家的末世情結、中國臺灣地區作家的孤島心態,都非絕對但極普遍。即使冒牌作家如我,也從小被舊時遍布青島的歐式建筑影響,審美和習性都崇尚西方。在但澤成長的格拉斯,生命中則有著極大的不確定性,因而以荒誕應對世間的扭曲,行止間總不免爭議。

但澤北臨波羅的海,又是維斯瓦河的入海口,自古就是德國與波蘭反復爭奪之地,頻頻易主。它“一戰”前屬于德國,“一戰”后波蘭復國,但是除但澤以西劃歸波蘭稱為“但澤走廊”外,但澤市本身卻成了半獨立的自由市,九成以上人口為德國人,外部卻被波蘭控制。正因為波蘭對自由市存在的不滿,催生了如今的另一處旅游勝地——港口格丁尼亞。也正因為德國與波蘭對但澤的爭奪,德軍在但澤的郵局打響了“二戰”的第一槍……那個時代的但澤人注定糾結,甚至無法相信命運。正如在《鐵皮鼓》中那樣,奧斯卡在教堂里爬上圣母祭壇,將自己的鐵皮鼓掛在圣母懷中的童子耶穌頸上,并將鼓棒塞到耶穌雕像的手里,但耶穌并未敲鼓,倒是他自己心有所感。

這種無力感并非孩子奧斯卡獨有,也是但澤人的共同寫照。他們被大時代裹挾,在戰爭中流離,他們無所依靠,包括上帝。也正因此,奧斯卡自身反倒被賦予了一種先知的形象。在他出生的瞬間,見到了燈泡和飛蛾,他厭惡這種昏暗腐朽,想退回到母親的子宮。這是對世界的一種厭惡,當時正逢“一戰”與“二戰”之間,人類還不知道災難未曾過去,一個嬰兒卻洞悉一切。

《鐵皮鼓》能夠成為“‘二戰后世界文學最重要的作品之一”,源于它基于荒誕的批判性,以及政治隱喻的無處不在。“黑廚娘”就是一個重要隱喻,這首“黑廚娘,你在嗎?在呀在呀!你有罪,你有罪,你的罪孽最大”的兒歌,每每在奧斯卡感到恐懼時響起。比如小時候被一群孩子逼迫喝尿水磚頭末渾湯時,他就稱對方為“做湯的廚子們”。書末,30歲生日的奧斯卡在回憶中又提到了黑廚娘。“黑廚娘”的隱喻,多少有點類似《平凡的邪惡》。被大時代裹挾的人們,往往也是大時代的幫兇。黑廚娘就是人類內心的陰暗面,如影隨形,唯有直面這原罪,方可得到救贖。“但澤三部曲”里的那些血腥屠殺、陰暗齷齪,但澤人既是受害者,也是秩序的破壞者。

耶穌與撒旦的投射同樣是隱喻,奧斯卡心里有一個能讓他震碎玻璃的撒旦,也可以說是希特勒的投射。可他手上的鐵皮鼓,則讓他儼然以耶穌化身。這種矛盾掙扎是人性本身掙扎的寫照,而這種掙扎面對如影隨形的黑廚娘時,則避無可避。經歷也許讓格拉斯更能洞悉人性善惡,不惜在毀譽參半的評價中直言。正如他在演講中所說:“50年后的今天,在回憶波蘭的這場苦難和德國的恥辱時,我們雖然已經受到如此嚴厲的懲罰,但并沒有因為時間的流逝而絲毫減輕身負的罪責,這種不是能用語言消除的沉積物。即使有朝一日通過新的努力補償了我們的罪過,羞愧也依然存在。”這種意識使得他對耶穌和上帝充滿嘲諷,并讓奧斯卡取代耶穌,敲起了鐵皮鼓。

格拉斯構筑的魔幻世界,在《鐵皮鼓》中便已形成。荒誕的情節與冷靜的敘事并存,則是格拉斯個人最顯著的風格。書中的一系列死亡都是如此,直到父親馬策拉特吞下黨衛軍徽章、被蘇軍打死后,奧斯卡才迎來了人生的轉變——他被迫長大,無法一直保持在三歲時的樣子,不管他多么厭惡這個世界。

在那之前,他主動選擇了停止生長,以三歲的身軀抵御成人世界,一旦被干涉就震碎玻璃。也正因此,原本適齡加入納粹的他,仍可以作為這個荒誕世界的旁觀者。但在現實中,格拉斯無法回到三歲,也沒有那個紅白相間的鐵皮鼓。

被迫長大的奧斯卡,其經歷似乎與現實中的格拉斯別無二致,他長大了,當上了石匠,有了收入,租了房子,生活變得穩定。只是,他也像格拉斯那樣,無法面對自己的過往,直到他重新拿起了鐵皮鼓。

當自我審判與德國歷史牽扯在一起,《鐵皮鼓》就在荒誕中呈現出深刻意味。納粹并非起初就以邪惡姿態呈現,它改善人們的生活,以此得到資產階級和小市民的支持,然后才是舉國狂熱、舉國炮灰。至于奧斯卡,格拉斯說他“是他所處時代的一面鏡子,他表現了這個時代的特征。從不愿長大的心態中產生的獸性、幼稚性以及犯罪——這些涉及整整一個時期——他是所有這一切的表現”。

《鐵皮鼓》里最諷刺的一幕發生在洋蔥地窖,奧斯卡在里面彈奏。人們想為歷史和經歷而哭泣,但怎么也哭不出來,于是老板為每個人端上一塊小木板、一把刀和一個洋蔥,人們開始一層層剝洋蔥,直至被刺激出幾滴眼淚。

在書中,奧斯卡曾說“這個世紀日后總會被人稱作無淚的世紀,盡管處處有如許多的苦痛”,只是這一切都敵不過一個洋蔥。晚年的格拉斯將洋蔥這個意象變成了一本書,寫下了引起爭議的自傳《剝洋蔥》。他說:“洋蔥有好多層皮。層層何其多,剝掉重又生。你去切洋蔥,它會讓你流眼淚。只有去剝皮,洋蔥才會吐真言。在我童年結束前后發生的一切,都在用事實叩門,這過程比你希望的更糟糕,它時而要你這樣講,時而要你那樣說,最后使你誤入歧途,謊話連篇。”

真實的格拉斯,年少生活并不亞于奧斯卡的荒誕。10歲時,他用榴彈片交換糖果,幫母親討債然后去看電影,也是那一年,他加入了少年團。17歲那年,他主動報名參軍,成為黨衛軍的一員,他的訓練生涯伴隨著德軍的全線潰退,以至于軍旅生活變得極為短暫。他用防毒面具裝果醬,結果面具被炸壞,果醬流了一褲子,被人誤當成重傷員……

他并未在《剝洋蔥》里寫下自己的一生,僅僅敘述到32歲為止。那是他人生中最關鍵的時刻,那一年,他完成了《鐵皮鼓》,并從此聲名顯赫,告別了舊日生活。

公布納粹經歷后,格拉斯受到了廣泛抨擊,有人認為他反思太遲,有人視之為新書炒作,但我仍認為他的真誠無可置疑。就如他多年前曾寫過的那樣,“每個人都對歷史有責任”,將人們引入歷史歧途的,也許并非獨裁者,并非持槍者,并非威權,而是自己。

如果一切到此為止,或許是個遺憾,但第二部自傳《盒式相機》似乎是個彌補。在《盒式相機》中,格拉斯淡化了政治,以純凈的筆觸講述自己32歲之后的生活,那是功成名就,兒女滿堂,也有各種不幸與矛盾。

這才是完整的格拉斯。他曾寫道:“回憶像孩子一樣,也愛玩捉迷藏的游戲。它會躲藏起來。它愛獻媚奉承,愛梳妝打扮,而且常常并非迫不得已。它與記憶相悖,與舉止迂腐、老愛爭個是非曲直的記憶相悖。”

回憶的宏大呈現是歷史,德國人總是糾結于歷史。對于這個嚴謹的民族而言,歷史很少會以虛幻的模式呈現,反倒會成為一種無可逃避的責任。

格拉斯是這種責任感的代表,“但澤三部曲”的荒誕呈現是一面,《我的世紀》則是另一面。這部由100篇短篇組成的作品,是格拉斯眼中的德國史,涵蓋了兩次世界大戰、魏瑪共和國、希特勒掌權、1936年奧運會、“二戰”后重建、1953年的東德工人暴動、1962年的艾希曼審判,直至兩德統一。百年歷史就這樣一一呈現,這何嘗不是另一種剝洋蔥?

格拉斯的寫作生涯,似乎就是一個不斷剝洋蔥的過程。但剝洋蔥的痛苦并非常人可以直面,也許他更貪戀的是另一個很多層的東西——《鐵皮鼓》中外祖母布朗斯基的四層裙子。

年輕時的布朗斯基是一個窮苦的農村姑娘,她有五條闊大的裙子,樣式和顏色無異。她平時總穿著四條,“昨天穿在最外面的,今天變成第二層;昨天在第二層的,今天到了第三層;昨天的第三層,今天貼身穿著;昨天貼著皮膚的那一條,今天可以讓別人看到它的式樣”。每個星期五,她會把換下來的那條最臟的裙子洗好,晾干熨平,然后將備用的第五條裙子穿在最外面,干干凈凈去做禮拜。

這四層裙子曾經庇護了被警察追捕的外祖父,也庇護了奧斯卡。土豆色的裙子就是但澤的卡舒貝,那里是格拉斯生命的起點,也是他的依歸。從這一點來說,世間的偉大作家,都殊途同歸。