城鎮化質量指標體系的評價研究

楊連星 張杰

摘要:建立符合中國國情與發展特色的城鎮化指標體系,是提高我國城鎮化發展質量的基礎所在。現階段城市化發展質量的衡量和測度存在諸多問題與挑戰,與我國快速城鎮化進程存在脫節和背離,同時也極大制約了城鎮化宏觀調控政策的推進與實施。基于此,文章在系統梳理國內外城鎮化質量評價指標體系的基礎上,提出了我國城鎮化質量評價指標體系初步優化措施。

關鍵詞:城鎮化;質量國際指標;生態環境;優化措施

一、 引言

現階段我國城鎮化水平處于快速增長時期,隨著城鎮化水平的提高,農村人口、地域、生產生活方式等實現了與城市要素的“量化”和“同化”過程。但是當前片面追求城市規模的增長模式,往往忽略了城市化質量水平的提升。而一國城市化質量水平,關系到城鄉產業結構的優化、城市人居環境的改善以及經濟社會的可持續發展。

對于當前的城鎮化指標體系而言,現有的指標體系與我國快速的城鎮化進程與發展存在脫節與背離。城鎮化指標體系的缺失和不足,一方面對我國城鎮化質量的衡量存在偏差和局限,另一方面也不能充分發揮其對城鎮化質量的引領和示范效應,使得地方政府在唯GDP的考核激勵中,忽略了城鎮化的可持續發展,進而使得我國城鎮化進程中社會與環境問題凸顯(陳雨露,2013)。因此,有必要建立一整套科學規范的城市化指標體系來測度城市化的深層次內涵與水平。

對于城市化的指標構建,國內外仍然對“城市地區”沒有統一的概念,但是根據國內外對城市化的研究評價,基本可以通過經濟、生態、社會、物質、政治五大因素來界定“城市地區”(Frey & Zimmer,2001)。因此,作為城市化內涵的外在體現形式,城市化指標是城市化質量的重要體現,實現城市化指標體系的優化,不僅有利于準確衡量和測度城市化進程,同時也能為國家各項就業、環境和基礎設施等方面的政策實施提供充足的依據和支撐,進而對宏觀調控政策的實施提供事實依據。

二、 我國城鎮化指標體系優化的必要性分析

1. 城鎮化人口指標統計存在分歧,城鎮二元結構矛盾和“被城鎮化”現象突出。在現有的年鑒中,《中國統計年鑒》中城鎮人口使用的是常住人口統計口徑,《中國城市統計年鑒》公布的地級以上城市的市轄區人口和縣級市的市域總人口,都是采用公安部門的戶籍人口數據,而住建部的《中國城市建設統計年鑒》中的城鎮人口數據,也是使用公安部門的戶籍人口數據。因此,在城鎮化衡量中以戶籍人口替代常住人口,不僅使得城鎮化人口存在較大的出入,而且容易忽視大量外來人口的公共服務。此外,在現有統計年鑒中常住人口存在數據不全、缺乏連貫性等問題,對于城鎮化人口指標的統計中往往忽略了城鎮中常住農業人口和暫住人口。具體來看,現有數據并未涵蓋區縣和鎮的常住人口數量;“撤縣設區”等行政區劃調整,夸大了一些行政級別較高城市的人口規模。

在城市化進程中被統計為城鎮人口的2.34億農民工及其隨遷家屬,未能在教育、就業、醫療、養老、保障性住房等方面享受城鎮居民的基本公共服務,是名義上的城市人口數。其戶籍人口中的非農人口率低于城鎮化率,反映出城鎮二元結構矛盾突出和城鎮化進程中“被城鎮化”現象突出。

2. 常住人口統計中反映農民工市民化等指標存在缺失。在我國快速城市化進程中,城鎮化統計中反映農村移民以及農民工市民化等相應指標存在缺陷,使得作為常住人口重要組成部分的農民工群體的城市化質量衡量存在較大的困難。從現有的年鑒統計中,雖然將大部分農民工作為常住人口進行統計,但是農業轉移人口在城鎮落戶人數(萬人)的指標統計仍然缺失。

在就業狀況方面,農民工規模狀況在現有年鑒中未能加以涵蓋。目前涉及農民工就業狀況的區分,在統計年鑒中僅有以戶籍劃分為城鎮就業人員與鄉村就業人員,而根據國家統計局抽樣調查結果,2013年全國農民工總量26 894萬人,因此加強對常住人口中農民工規模的統計十分有必要。在分行業中就業人員的統計僅局限于城鎮單位就業人員,對農民工的統計也是缺失的。此外,城鎮登記失業人員指有非農業戶口,并在當地勞動保障部門進行失業登記的人員,并未涵蓋常住人口中農民工失業情況。同時在就業創業服務體系指標方面,農民工職業技能培訓比例等指標也未涵蓋。

在收入、消費以及居住狀況等城市生活狀況方面,現有統計年鑒中對收入以及消費的統計分析分為城鎮居民與農村居民,將農民工群體統一作為城鎮居民中的常住人口統一衡量,因此很難發掘常住人口中農民工收入以及消費支出的具體狀況;住房狀況中,僅有城鎮居民家庭人均住房消費現金支出,而根據《2013年農民工監測調查報告》,農民工務工所在城市規模越大,越依靠租房方式解決居住問題,因此有必要對農民工住房狀況加以考量。此外,對常住人口中,農民工參加社會保險的水平的考量,現有年鑒中以城鎮居民為單位,而單位為農民工繳納養老保險、工傷保險、醫療保險、失業保險和生育保險等社會保障狀況,在當前的年鑒中未能涵蓋。

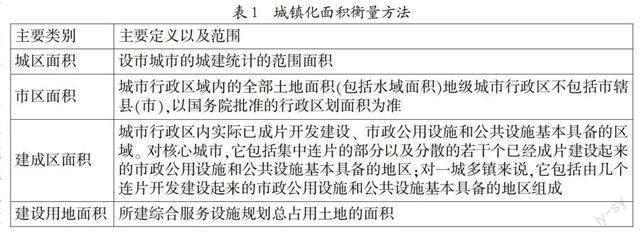

3. 現有統計中城鎮化面積存在顯著分歧與差異。新型城鎮化不再過度追求城市規模的擴大、城市空間的擴張,而是著重提升城市的文化、公共服務等內涵為中心的城鎮化質量,明確要求“人均城市建設用地嚴格控制在100平方米以內,建成區人口密度逐步提高”,因此土地的高效集約利用,直接關系到城鎮化的水平與質量。現有年鑒中對城鎮化面積衡量方面主要存在以下類別(見表1)。

從表1的定義來看,城區面積與建成區面積相聯系,對于城區面積的統計部分涵蓋了鎮區以及城鄉結合部等面積,不能有效反映劃分標準中的城區面積狀況,造成了相應城區人口統計衡量不準確;現有的年鑒中《中國城市統計年鑒》的市區面積統計以行政區域面積劃分,其范圍往往大于城區面積,并且涵蓋郊區面積等,與城鄉劃分標準相沖突,同時缺乏進一步對郊區等面積的單獨統計;此外,對于縣級城市建設的統計,僅有行政區域土地面積與建成面積,缺乏對城區面積的統計。

4. 現有城市資源和生態環境評價指標存在缺失與不足。我國城市化發展到目前階段,資源環境的瓶頸制約作用日益加劇,城市資源和生態環境的承載壓力增大,我國新型城鎮化戰略中明確指出要按照“生態文明、綠色低碳”的原則,把生態文明理念全面融入城鎮化進程。但當前對于城市資源和生態環境的評價指標,總體上忽略了城鎮化發展的能力、潛力以及相應的城市病等資源環境和生態指標的構建。

在城市能源生態狀況指標方面,首先缺乏對現有城市能源利用現狀的考察和衡量,對于城市能源狀況的統計僅局限于能源消費(總量以及按用戶分類)、燃氣普及率等指標,缺乏對能源利用現狀中可再生能源的統計。在能源消耗的結構以及集約利用方面,現有指標往往突出能源消耗總量,比如用電情況、煤氣及液化石油氣供應及利用情況等的統計,缺乏對能源消耗結構中各占比變化、集約利用情況的統計。

在城市智能指標方面,國外普遍采用公共交通智能定點數量來衡量;在城市熱島效應方面以建筑材料的太陽能反射指數衡量;在空氣質量方面以二氧化氮濃度、二氧化硫濃度、懸浮顆粒物濃度、大氣污染超規次數等衡量;在城市垃圾處理指標方面以人均生成垃圾量、回收和充分降解垃圾比例、人均收集的家庭垃圾數等衡量。而我國對于上述指標統計是缺失的。

三、 城鎮化質量統計指標體系現狀分析

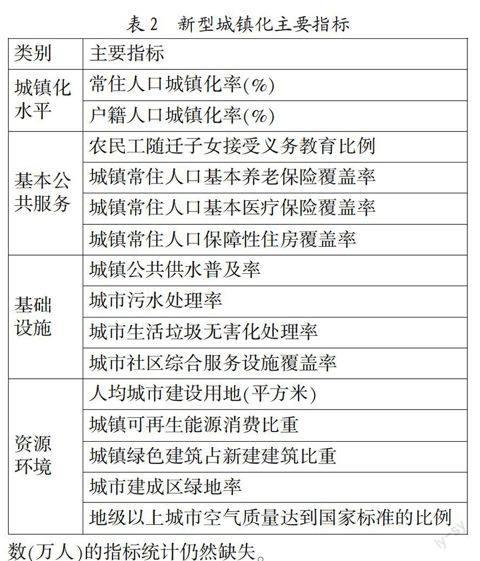

1. 中國城鎮化質量指標體系。在政策性指標評價方面,《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》指出,按照走中國特色新型城鎮化道路、全面提高城鎮化質量的新要求,實踐“以人為本、四化同步、統籌城鄉、集約高效、生態文明、市場主導、統籌規劃”的中國特色新型城鎮化道路,從而最終實現城鎮化體制機制不斷完善的目標(評價指標見表2)。該指標體系中,在農業轉移人口市民化、城鎮化布局和形態、城市可持續發展能力、城鄉發展一體化以及城鎮化發展體制機制等方面均有相應的指標闡述。

對于城市化質量的研究中,國內研究均認為城市化質量體系應該涵蓋經濟發展、社會進步、生活質量和可持續發展等維度(辜勝阻、楊威,2012)。部分學者將城市化進程是否與工業化發展程度相適應,作為城市化發展質量的衡量基礎(李明秋、郎學彬,2011),這顯然存在極大的局限性,工業化程度的提升只能體現城市的經濟發展程度,與上述界定存在偏頗與分歧。其次,大多數學者(簡新華、黃錕,2011;進高效、包容,2014)將城市化質量具體表達為三個維度:物質文明、精神文明以及生態文明,雖然三大文明對城市化質量內涵的界定存在一定的局限性,但是與我國當前的生態文明社會的構建內在邏輯是一致的。

2. 國際城鎮化統計指標現狀。在國際城鎮化指標研究方面,主要有兩個代表性研究:《重塑世界經濟地理報告》和《貧民窟的挑戰——全球人類住區報告》。其中,在《重塑世界經濟地理報告》中對于城鎮化統計指標主要著重于人口的發展,即體現以人為本的城鎮化思想,主要的指標是城鎮人口比重、受教育程度、預期壽命和貧富差距等。聯合國人居署的國家層面的城鎮化質量統計指標較為完善和全面,涉及的主要指標分農村和城市兩個層面,以6個一級指標、20個二級指標對城鎮化質量予以詳細地測度和衡量(見表3)。

經歷了快速城市化的國外諸多國家,在城市化方面基本面臨著相同問題,本文從社會、經濟以及環境等三方面綜述了國際可持續城市化指標體系的運用與實踐,從而為本文的城市化指標體系的優化提供借鑒與參考。

四、 城鎮化指標體系的初步優化措施

城市化進程中出現的問題,一定程度上與現階段指標體系未能準確衡量和反映城市化進程中的問題有關,而這與城鎮化相關指標的缺失存在直接的關聯。基于我國城鎮化現狀以及存在的問題,本文在厘清城鎮化評價的相關指標基礎上,從城鎮化規劃指標、數量和質量指標等方面對現有城鎮化體系進行初步優化。

首先,對于城鎮化率的統計方面,實現按常住人口統計口徑進行統計,弱化戶籍人口統計帶來的城鎮化率的差異,同時增加城鎮中常住農業人口和暫住人口,以及農業轉移人口在城鎮落戶人數(萬人)等指標,以全面反映我國常住人口統計口徑下城鎮化人口結構以及差異。

對于農民工等常住人口指標衡量方面,解決現有指標的缺失問題。一方面,加強對常住人口中農民工規模的統計,增加城鎮登記失業人員中農民工失業情況以及農民工職業技能培訓比例等指標。另一方面,將農民工群體統一作為城鎮居民中的常住人口中的分樣本衡量,即增加農民工收入以及消費支出指標、農民工住房指(下轉第96頁)標以及參加社會保險的水平等社會保障狀況指標,以全面衡量常住人口的城市化質量。

在城區面積統計方面,進一步細化面積統計的相關標準。對于城區面積的統計,進一步區分鎮區以及城鄉結合部等面積,從而有效反映劃分標準中真實的城區面積狀況;對于市區面積統計,進一步對郊區等面積實行單獨統計;增加對縣級城市建設中的城區面積的統計。在城市用地結構指標方面,從基于城區面積準確統計基礎上,對現有各用地結構以及比例分布加以區分。對于地區生產總值(當年價格),基于上述面積分類下的區域生產總值加以劃分,有效衡量區域經濟密度。

在城市能源生態狀況指標方面,進一步突出對于生態優化以及資源集約等指標統計,增加可再生資源在能源中的比重、能源利用強度等指標,構建對能源消耗結構中各占比變化、能源單位經濟活動的利用強度等指標。對于綠色城市建設指標方面,增加由政府認證的綠色建筑數量、建筑節能、節水狀況作為綠色基礎設施的衡量指標。

最后,對于城市生活環境指標方面,進一步完善反映城市生活質量的相關指標。在城市公共交通方面,在現有指標基礎上增加居民出行時間、出行方式、交通能源的利用強度、交通擁堵小時數等指標,從而有效地反映城市居民綠色生活以及交通狀況;在城市智能指標方面,采用公共交通智能定點數量來衡量;在城市熱島效應方面,以建筑材料的太陽能反射指數衡量;在空氣質量方面,以二氧化氮濃度、二氧化硫濃度、懸浮顆粒物濃度、大氣污染超規次數等衡量;在城市垃圾處理指標方面,以人均生成垃圾量、回收和充分降解垃圾比例、人均收集的家庭垃圾數等衡量。

參考文獻:

1. 陳雨露.中國新型城鎮化建設中的金融支持.經濟研究,2013,(2).

2. 丁守海.中國城鎮發展中的就業問題.中國社會科學,2014,(1).

3. 辜勝阻,楊威.反思當前城鎮化發展中的五種偏向.中國人口科學,2012,(3).

4. 簡新華,黃錕.中國城鎮化水平和速度的實證分析與前景預測.經濟研究,2010,(3).

5. 姜愛林.城鎮化與信息化互動關系初探.現代管理科學,2004,(6).

基金項目:2012年度國家社科基金(項目號:12&ZD092;12BJY027);中國人民大學科學研究基金(中央高校基本科研業務費專項資金資助)(項目號:15XNH051)。

作者簡介:楊連星(1989-),男,漢族,山東省諸城市人,中國人民大學經濟學院博士生,研究方向為中國經濟改革與發展;張杰(1972-):男,漢族,江蘇省泰州市人,中國人民大學中國經濟改革與發展研究院副教授,經濟學博士,研究方向為中國經濟改革與發展。

收稿日期:2015-03-18。