漢斯·哈克公共藝術作品解析

摘 要:漢斯·哈克是活躍在20世紀六七十年代的德國重要的觀念藝術家,他極力探討藝術介入社會問題的可能性,因此在20世紀60年代至80年代創作了一系列的公共藝術作品。而這些作品有的是對文化政治的抨擊,有的則是對歷史性事件的解讀。所有公共藝術作品的創作都說明了哈克猶如激進的知識分子,用社會學家的視野去參與社會問題的討論。

關鍵詞:漢斯·哈克;公共藝術;觀念藝術

漢斯·哈克是活躍在20世紀六七十年代的德國重要的觀念藝術家,他極力探討藝術介入社會問題的可能性,因此在20世紀60年代至80年代創作了一系列的公共藝術作品。而這些作品有的是對文化政治的抨擊,有的則是對歷史性事件的解讀。所有公共藝術作品的創作都說明了哈克猶如激進的知識分子,用社會學家的視野去參與社會問題的討論。筆者將對哈克的作品進行詳細解讀以啟發我們對公共藝術的思考。

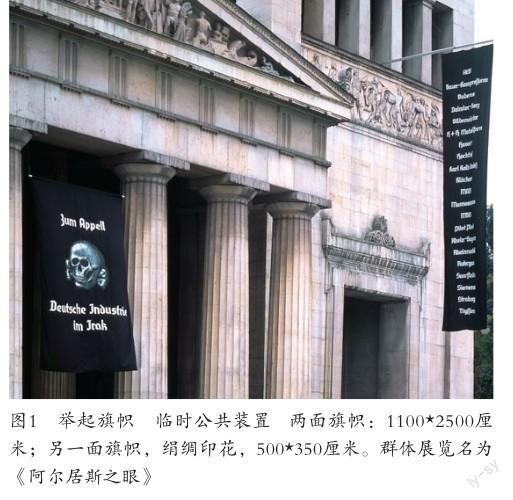

20世紀七八十年代以來,哈克關注的焦點集中在歷史政治問題上,如德國納粹和法西斯意識形態、美國里根時期和布什時期的政策、法國種族主義問題等等。他犀利的手法揭開歷史真相,如批判美國里根執政時期的作品《油畫,向布魯瑟爾致敬》(Oelgemaelde, Hommage à Marcel Broodthaers)、《里根經濟學》(Reaganomics)、《安全網》(Safety Net)、《美國隔離箱,格瑞納達,1983》 (U.S .Isolation Box, Grenada,1983)。哈克用批判的態度極力揭開納粹集團的結構,追蹤法西斯在當代社會的喬裝演變,如作品《舉起旗幟》(Raise the Flag,1991年,如圖1)、《你們畢竟是勝利者》(Und Ihr habt doch gesiegt)1988年(圖2)、《德國》(Germania,1993年,如圖3)、《致人民》(To The Population)、《恩斯特·容格》等。

歷史性藝術手法的解讀成為了哈克80年代的主導思想。因此他制作了一些和該主題一致的公共藝術作品。

1991年9月,哈克參加了名為《阿爾局斯之眼》的群展,展覽地址設在慕尼黑的柯尼希廣場,柯尼希廣場是一個納粹的發源地,哈克為展覽制作了一個臨時性的公共藝術裝置,名為《舉起旗幟》(圖1)。“作品是以著名的納粹歌曲《霍斯特·維塞爾之歌》的第一句歌詞為題,中央那面旗幟上寫著《召喚——伊朗的德國工業》。骷髏頭是納粹德國黨衛軍的標志。其他旗幟上羅列著德國公司的名單。”[1]23裝置由兩面旗幟組成,旗幟上標志著一些公司的名稱,這些公司都曾經向伊拉克出售過軍火的公司。裝置創作在三座古典主義建筑的廣場上,“其中兩座建筑面對面,一座是希臘羅馬實用藝術博物館,另一座是古希臘作品羅馬仿制品皇家收藏博物館。”[1]24這兩座博物館通過鋪滿草坪的廣場通向第三座建筑——神殿門。在二戰時期,希特勒的建筑師“保羅·路德維希·特羅斯特為廣場的第四面設計了兩座笨重的建筑,一座作是希特勒在慕尼黑的辦公處,另一座是納粹總部;在它們前面有兩座所謂的榮譽殿堂,是由納粹修建的,里面埋著1923年慕尼黑政變未遂的死難者。戰后,這些‘殿堂被美軍炸毀,原先納粹黨的機關大樓現成為了音樂學院和慕尼黑大學的藝術史學院。”[1]25哈克這件作品目的是為了發展納粹的過去和近期德國歷史之間的聯系,旗幟上用哥特式的字體寫上了20世紀80年代中后期用于軍事目的為伊拉克提供軍事裝備的德國公司的名字,“其中包括協助薩達姆·侯賽因生產化學武器與核武器計劃的材料。西門子公司因提供核技術也在作品中被點名,戴姆勒——奔馳公司下屬的航天技術公司MBB,與法國伙伴一起,向伊拉克出售了直升機與導彈。西門子和MBB兩家公司的總部都設在慕尼黑,像許多給薩達姆.侯賽因提供武器的廠家一樣,從前也向希特勒提供過武器。”[1]25哈克通過制作這件作品,喚起民眾對于歷史真相和現今的社會狀態的反思。哈克不希望德國的政治走向是一種不幸的歷史連續性中,他試圖用歷史性的公共藝術作品喚起人們對現狀的反思。事實證明,哈克的這件公共藝術作品引發了民眾對過去的思考和真相重新認識。

1993年,哈克和白南準(Nam June Paik)代表德國參加第四十五威尼斯雙年展。在1938年的時候,德國館重建的項目是由希特勒下令的,重新設計了外觀并且運用了希特勒最喜歡的風格——新古典主義風格,將半圓形的后殿加入到中央畫廊。哈克在雙年展上推出了《德國》(GERMANIA)(圖4)這件裝置作品,直接以雙年展的德國館歷史為基礎展開構思。當年德國館的納粹背景到如今新德國的統一展現了哈克所具有的歷史性視野的觀察角度,在建筑內部,哈克暗喻了德國的納粹歷史。在作品制作過程中地板被有意地挖掘翻開,遺落在地上的是一些地磚瓦礫,讓人產生出一種令人痛心的情感,這不禁讓人聯想到戰后被摧毀的廣場和建筑,或是倒塌的民房和學校。原有1945年的納粹徽章被移除,取而代之的是德國統一后1990年制造的德國馬克復制品。當觀眾走進國家館時,映入游客眼簾的是海報——1934年希特勒參觀威尼斯雙年展的照片(圖3),如今的展覽地點變成了展覽品,哈克復原了它原始的意義和作用。“許多游客惶恐不安地猶豫地通過展覽館,回音的噪聲在明亮冷清的館內回旋,被‘德國字體占領的廢墟裝飾著展覽館的半圓形后殿。當希特勒納粹妄想對柏林重新命名為‘日耳曼尼亞時,這種不朽的城市建設項目得出的結論是具有重要的參考價值和意義的。”[5]這件作品使觀眾重新面對塵封已久的歷史片段,重新開啟了希特勒時代和當下的德國政治時代的思考。作品帶給人們的追憶是解放性的,將囚禁在過去的陰影解放出來,這件作品被看成是具有政治意味的公共藝術。

漢斯·哈克的公共藝術作品的內容是關于歷史性事件的解讀,《舉起旗幟》《德國》這類作品的共同點是對第二次世界大戰時期德國納粹和法西斯意識形態的反思,在這兩件作品中,無論從形式上還是歷史事件上,哈克想盡辦法營造二戰時期的氛圍,讓觀眾參與作品的創作,回想那段戰爭遺留給人們的歷史創傷,讓人們重拾那段歷史記憶,反思戰爭對人類文明世界的摧毀,這三件作品喚醒了對那些經歷了戰爭苦難的民眾的思緒,讓他們的內心久久不能平靜,對于歷史事件的解讀哈克有著敏感的觀察視角,更是通過這些公共藝術作品,人們人內心深處的東西被喚醒。

參考文獻:

[1]皮埃爾·布爾迪厄,漢斯·哈克.自由交流[M].桂裕芳譯.北京:生活·讀書·新知三聯出版社,1996.

[2]Walter Grasskamp[M].Real time :the work of hans haacke Survey Walter Grasskamp Real Time: The Work of Hans Haacke P75.

作者簡介:

曹一帆,上海出版印刷高等專科學校,助教。