山東高青西漢墓出土畫像石

王煥文

2012年春,在南水北調工程山東段施工過程中,于高青縣花溝鎮宋套村發現一座畫像石墓,出土了一套較為完整的畫像石墓門。通過對墓葬形制、畫像石刻劃技法和內容的考證,墓葬應屬于西漢時期。畫像石圖案完整清晰,內容豐富,主題鮮明,形象簡樸生動,充滿濃郁的生活情趣,是西漢時期在山東乃至全國都極為少見的石刻精品。

該墓為長方形豎穴土坑墓,南北走向。墓口距地表1.2米,距墓底深8.5米,南北長3.2米,東西寬1.5米。墓坑四壁經過加工,形制規整,底部內收。距墓底1米處有一周14—16厘米寬的生土二層臺,形似凹穴。凹穴長2.2米,寬約1米。在墓坑東南角有兩排各16個三角形腳窩。墓坑底部填充有含沙的鵝卵石。棺槨已腐朽,僅存板灰痕跡,可分辨為一棺一槨。棺長約1.8米,寬約0.7米。仰身直肢葬,頭向北。該墓早期被盜,隨葬品僅出土了一套完整的墓門,分別為門楣石1塊,門框石2塊,門扉石2塊,現介紹如下。

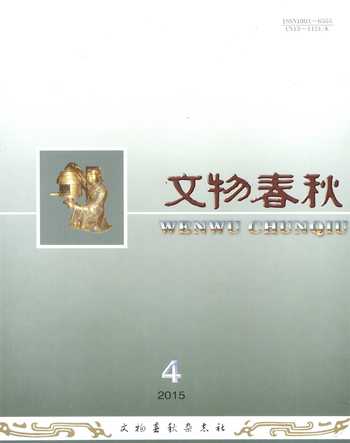

門楣 長180厘米,寬41厘米。四邊有裝飾邊框,頂邊分為兩層,外面一層是斜線紋帶,里面一層是寰線錢紋帶;左右兩邊是斜線紋帶;底邊是內向連弧紋帶。中心部分的主體圖案為車馬出行圖,表現官吏出行的盛大場面。車隊由5 輛軺車組成,每輛車上二人,前面一人為御者,手握二轡,驅馬前行,后面坐著墓主人和跟隨他的官吏,均頭戴冠帽,端坐車內。在車隊前面,有一人騎馬作為前導。第三輛軺車上坐著的應是墓主人,其車后有二人策馬前行,應是護衛。車隊的最前面,有兩位官吏站在路邊恭身迎候,一人手持笏板,彎腰俯首,迎接墓主人到來,另一人則雙手捧物,恭敬地站在后面(圖一)。

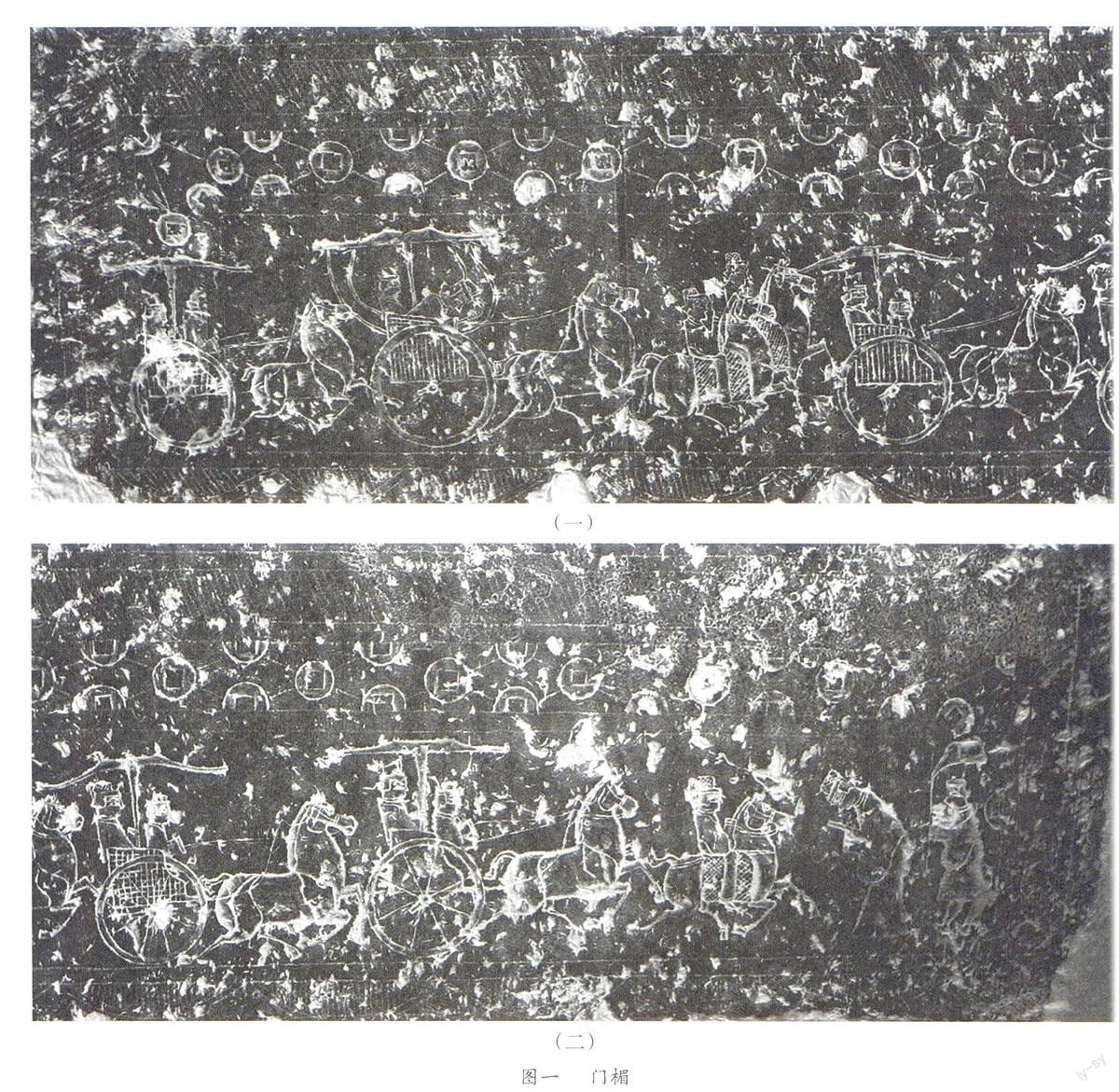

右門框 長110厘米,寬17厘米。頂邊、底邊和外邊均刻有斜線內向連弧紋邊框。圖案從上到下分為5層:第一層是人首蛇身的伏羲面左而立;第二層是昂頭翹尾、周身刻有花紋的白虎,體魄雄健,軀體修長,揚眉立目,張口大吼;中間一層刻一只口銜仙草的仙鶴,仙鶴曲頸昂首,雙目凝神,注視遠方;第四層是執戟側立的門吏一人;最下面刻一只狗蹲踞在地上(圖二)。

左門框 長110厘米,寬17厘米。頂邊、底邊和外邊均刻有斜線內向連弧紋邊框。圖案分為3層:上面是伏羲;中間刻一條曲頸擺尾的青龍,身體細長,張牙舞爪,極呈凜然兇猛之態;下面是面右而立的一名門吏,左手持弓,雙腿呈蹲立式(圖三)。

右門扉 高110厘米,寬44厘米。頂邊、底邊刻斜線紋邊框,外邊刻內向連弧斜線紋。圖案從上到下分為5層:第一層刻兩只相向凝望、展翅欲飛的朱雀;第二層是一個碩大的人面貓頭;第三層正中刻一個人面蛙身、四肢張開的蛙人,其右上方和左下方各刻一只立鶴;第四層為一幅紡織圖:一位織女坐在織機前,一老婦人站在其身后,為她遞上絲線,織機上的搖緯、絡線清晰可見;最下面是一幅樂舞圖:畫面中共有3人,一名樂師坐著演奏,另一人擊鼓,一人舞蹈,舞者手持長巾,身段優美,姿態生動,表現出極強的韻律感(圖四)。

左門扉 高110厘米,寬44厘米。邊飾同右門扉。圖案由上往下分為5層:第一、二層與右門扉上圖案相似;第三層正中刻有一幅圓形雙魚圖案,其右邊是一只靜立的仙鶴,左上有一只正在覓食的狼,左下刻一只展翅高飛的大鳥;第四層是宴飲圖:畫面上有4個人,中間為墓主人夫妻宴飲情景,左右兩邊各有一仆人服侍;第五層正中刻劃了一漁民手持魚叉,魚叉上穿一條大魚,其右邊是餓狼逐人圖,幾只呲牙咧嘴的餓狼正在追趕著一位農夫,農夫則滿臉恐懼回頭看著追過來的餓狼(圖五)。

這套畫像石內容豐富,刻畫生動,是西漢時期魯西北地區人們現實生活的真實寫照。同時,畫像石以浪漫主義的手法,創造出當時人們幻想中的祥禽瑞獸,表現出對現實世界理想生活的追求和對未知神靈世界的想象。通過對畫像石內容和相關資料分析,我們可以得到以下幾點認識:

1.由于早期被盜,沒有發現有紀年或斷代的隨葬物品,但從墓穴結構和墓葬方式來看,墓室南北方向,葬式為仰身直肢葬,底部填充鵝卵石,類似于山東臨淄商王墓地西漢時期的墓葬形式[1]。畫像石雕刻技法符合西漢時期流行的線條簡練、陰線雕刻的特點,人物服飾和西漢時期“深衣制”的服飾特征相吻合[2],所反映的內容與臨淄商王墓地出土的畫像石中的車馬出行、狩獵、拜謁、宴飲和祥瑞升仙等內容基本一致,據此推斷此墓應屬于西漢時期。

2.此墓位于黃河沖積平原,土層較厚,地勢平坦,這里自古以來就無山石可采。經考證,這座墓葬所用石塊皆屬青石,石質堅硬,塊體較大,似為距離高青近百公里的今淄博市的淄川、博山一帶所產。在當時極為簡陋的交通運輸條件下,如果沒有一定的社會地位和雄厚的財力,是很難將這些石塊從外地長途搬運到這里的。此外,門楣刻劃的車馬出行場面,有軺車5乘之多,前呼后擁,規模宏大。在漢代官吏出行乘坐的馬車有嚴格的等級制度,《漢書》記載:“貴者乘車,賤者徒行。”[3]當時的市民百姓是嚴禁乘車出行的。西漢時期,齊國在此地設置“千乘郡”,故城就在今高青城北25公里處,并置“千乘縣”[4],今高青縣唐坊鎮孫集東南1.5公里處有其遺址[5]。《齊記》記載:“千乘城在齊城西北百五十里,有南北二城,相去二十余里,其一城縣治,一城太守治。”[6]據以上推測,該墓主人應是郡縣一級官吏,有可能是千乘縣縣令或千乘郡郡守。

3.漁獵圖表現了當時齊地傳統的漁獵情景,樂舞圖是齊地人們娛樂生活的真實反映,以上內容在齊地畫像石刻中均為首次發現,對研究齊國的漁獵習俗和樂舞形式提供了寶貴的資料。紡織圖則直接反映了西漢時期齊國發達的紡織業情況:由于一直采取工商立國和“勸其女工,極技巧”等鼓勵政策[7],齊國很早就成為以男耕女織為特征的大規模紡織生產基地,王充在《論衡·程材》中記載:“齊都世刺繡,恒女無不能。” [8]齊地設有“三服官”,負責督造宮廷需要的高級絲織品[9]。民間紡織業也非常發達,杜甫詩“齊紈魯縞車班班,男耕女織不相失”[10]就是當時民間紡織情景的充分寫照。

4.門框上的青龍、白虎和門扉上的朱雀、人面貓頭等祥瑞圖案,在當時被認為是具有降服鬼怪、驅邪避邪的作用,古代有“云中龍,風中虎”的說法,反映了當時在科學技術并不發達的情況下,這一地區的人們對某些自然現象的敬畏和對某些動物的盲目崇拜,以及對平安、吉祥美好生活的向往。而右門扉上蛙人圖形的出現,可能是生活在黃河流域的人們對黃河水害的極端畏懼和無奈,因此對水中動物保持著獨有的神秘感和敬畏心理。

————————

[1]淄博市博物館,齊故城博物館:《臨淄商王墓地》,齊魯書社,1997年。

[2]陳茂同:《中國歷代服飾制》,百花文藝出版社,2005年。

[3][9]陳直:《漢書新證》,天津人民出版社,1979年。

[4]戴均良主編:《中國古今地名大詞典》, 上海辭書出版社,2005年。

[5]濱州文史委主編:《濱州文史資料》第一輯,中國文史出版社,2002年。

[6]宋·司馬光:《資治通鑒》第135卷《齊記》,中華書局,2011年。

[7]西漢·司馬遷:《史記 ·貨殖列傳》,中華書局,1982年。

[8]施亞,王美春:《歷代紡織詩解析》,中國文史出版社,2004年。

[10]張忠綱選注:《杜甫詩選·憶昔》,中華書局,2009年。

〔責任編輯:谷麗珍〕