絕代只西子 眾芳惟牡丹

閆立群

春風送暖,牡丹盛開,芬芳醉人,艷絕天下。牡丹又名富貴花,是中國特有的花卉之一,素有“花中之王”、“國色天香”的美稱。牡丹,富麗端莊、雍榮華貴、芳香濃郁、美艷絕倫,千百年來深受人們的喜愛,國人視它為吉祥、富貴、幸福、繁榮的象征。其在人們的心中又有著特殊的地位和豐富的文化象征意義。牡丹也是國畫花卉中經常描繪的題材,歷代畫家有無數贊美牡丹的畫作,意義不僅在于其美麗的外表還在于它寄托了畫家們的美好情感。中國繪畫史上最早記載畫牡丹的是南北朝時期的楊子華,此后,唐代邊鸞畫牡丹、五代徐熙畫牡丹、明代徐渭采用潑墨法畫牡丹、清代惲壽平畫牡丹,這些作品,或潤秀清雅,或潑辣豪放,均為中國藝術寶庫的奇葩。到了近現代,著名畫家趙之謙、任伯年、吳昌碩、陳半丁、張大千、王雪濤等都曾繪制過大量的牡丹圖,這些作品有的蒼勁厚重,有的飄逸幽靜,有的嬌艷欲滴,有的含苞待放,其風格迥異,各具千秋。今擷取近現代名家部分牡丹繪畫作品,供讀者欣賞。

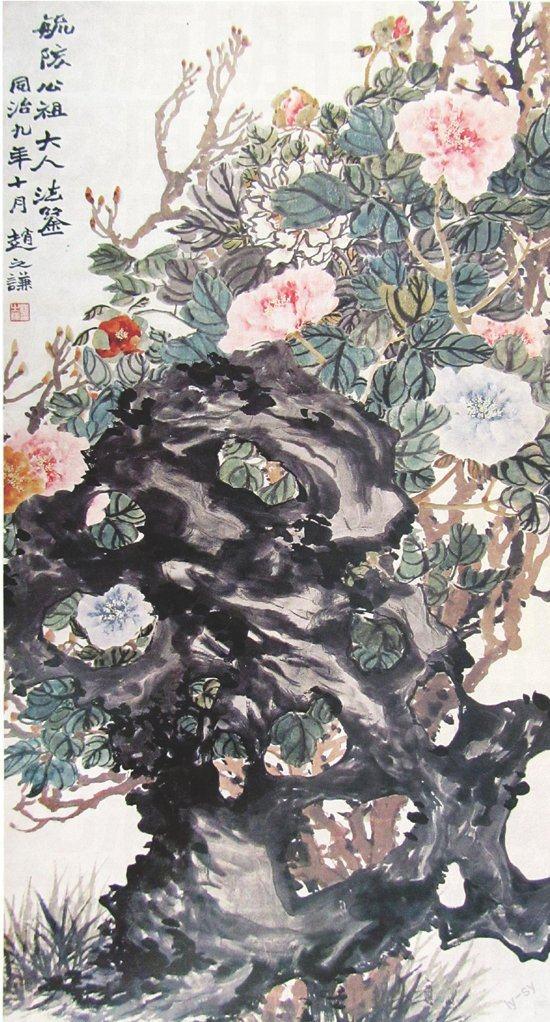

趙之謙是清末中國藝術史上屈指可數的天才之一,他才華橫溢,一專多能,在詩、書、畫、印方面都具有較高的造詣且使人為之耳目一新的全能大師。趙之謙最擅長寫意花卉,他厭煩明末清初的那種工細、板滯,一味追求臨摹仿古的保守主義的畫風,注重觀察生活,既師造化,又能融化古法。他的繪畫,以花卉畫最為人們稱道,所作花卉,以書法篆刻線條為骨,配以濃墨重彩,水墨交融,艷而不媚,極富現代氣息,成為晚清大寫意花卉之開山鼻祖。他的花卉作品,形神兼備,理法嚴密,筆墨酣暢,色彩濃麗。鄭振鐸在《近百年中國繪畫的發展》一文中說趙之謙“常常以濃艷豐厚的色彩,布置了全幅的牡丹花、桂花等等的季節性的花卉,雖是滿滿的一幅,卻毫不顯得擁擠,更沒有雜亂之感。他是在艷裹濃妝里呈現出他自己所特有的、下筆如風的、既緊密又瀟灑的、奇妙的結構。他給予后人的影響是很大的”。《牡丹圖》(圖1),在用筆、布局、敷色等方面獨出新機。畫之迎面繪有一塊巨大湖石,數株牡丹由石下向上延伸,蜿蜒俊俏,參差錯落,鋪滿畫面。隨意點畫的湖石使作品更富生趣。畫家用沒骨或勾染法畫牡丹花的花瓣,層次感很強,濃墨勾筋,淡彩點葉,花枝及湖石用篆隸法寫就。賦色上以豐厚、艷麗的色彩和飽滿的水墨大膽涂抹,揮灑淋漓,不受拘束,圖中牡丹色彩悅目亮麗,罕有匹儔者。整幅作品筆法靈動瀟灑,融金石書畫為一體,畫面濃麗熱烈,筆墨堅實,色彩鮮明,達到了雅俗共賞的藝術效果。

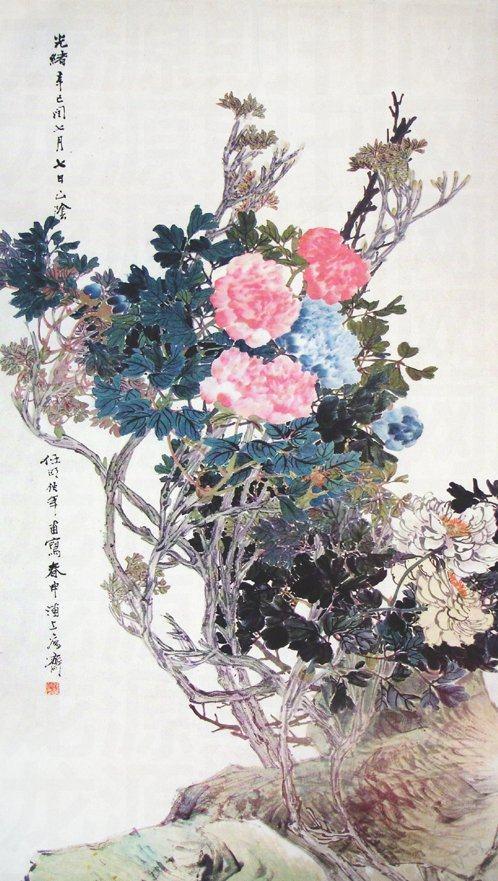

任伯年是一位天資聰穎、才氣橫溢的繪畫全面手,擅繪人物、肖像、花卉、禽鳥、山水,亦擅書法。所畫題材,極為廣泛,用筆用墨,亦豐富多變,構圖新巧,主題突出,疏中有密,虛實相間,濃淡相生,富有詩情畫意,創造了一種清新流暢的獨特風格。他的花鳥畫成就最大,早年學老蓮派(陳洪綬父子),及北宋工筆重彩之鉤染花鳥畫法,純以焦墨鉤骨,賦色肥厚。后期吸取惲壽平的沒骨法,陳淳、徐渭、朱耷的寫意法,筆墨趨于簡逸放縱,設色明凈淡雅,形成兼工帶寫、明快溫馨的格調。同時,他也吸收西畫的速寫、設色諸法,形成自己豐姿多采、新穎生動的獨特畫風,開創了新的意境,將工筆、寫意與沒骨中國畫技法相互交疊于自己的繪畫創作實踐中,在改變傳統花鳥畫造型、結構、賦色上有了開拓性的創造。《富貴圖》(圖2)為任氏四十二歲時所作。牡丹寓意富貴,任伯年善于以多種藝術手段處理畫面意境,筆墨簡逸放縱,勾勒點染交替互用,設色明凈淡雅,富有巧趣。從畫面牡丹之燦爛色彩、精湛筆墨中能感受到欣欣向榮、花團錦簇的蓬勃生機,這也正是任伯年才華之所在。該畫作構圖嚴密,用筆勁拔豪放,設色濃重艷麗,清新典雅。造型準確、夸張恰到好處,從這些角度考辨此件作品,正可贊嘆是畫家創作黃金時代的一件精品佳作。

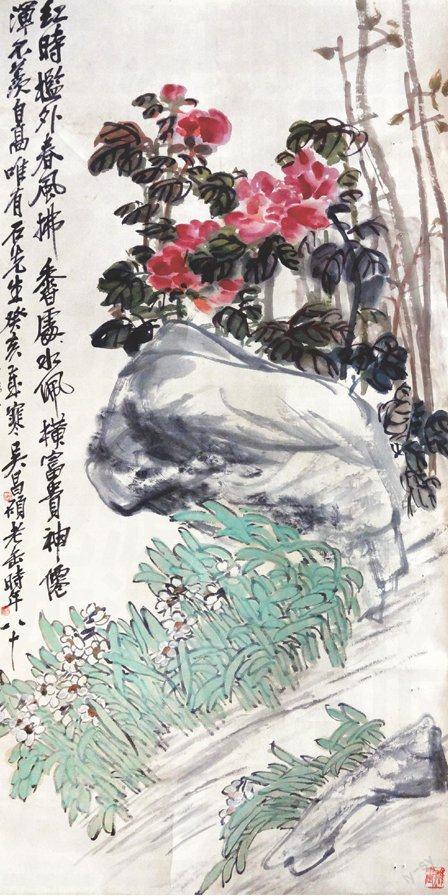

吳昌碩是清末海派繪畫的代表人物之一,他在篆刻、繪畫以及書法等方面都有很深的造詣。他的繪畫作品常融詩、書、畫、印于一體,其書法以石鼓文為特色,而篆刻則自成風格。吳昌碩自稱“五十始學畫”,然而由于他深厚的書法、篆刻功底,再加上對前人繪畫的深刻理解,他將金石入畫,摸索形成了自己的繪畫風格,成為一代繪畫大師。他擅長大寫意花卉,并開創了近代大寫意花鳥畫的新面貌。吳昌碩早年的作品中筆勢相對較弱,造型比較簡單,用色也比較淡。到了晚年繪畫開始走向成熟,他把書法、篆刻的行筆運刀章法和體勢融入到繪畫,形成了富有金石味的獨特風格。在用色上,他喜歡用濃艷對比明顯的顏色,尤其擅長用洋紅。他常常把紅、黃、綠等顏色調入到赭石色中,在沖突中取得協調。他在傳統的用色基礎上,汲取了民間繪畫用色上的特點,成為歷代寫意畫家中比較擅長用色的一位,也正因為此,他的作品受到社會各階層的喜愛。《神仙貴壽圖》(圖3)將牡丹與水仙畫在一起,寓意神佑富貴、吉祥幸福。畫之下端為二排由右向左傾斜的水仙花,鉤葉填石綠,畫面中間為巨石一塊,石后為大寫意牡丹,紅花鉤葉,三段式的構圖,穿插有致,前后錯落。圖中數朵盛開的牡丹飽滿肥碩,似顯似藏;叢叢水仙暗吐幽香,葉片相互復迭;草莖相連,自然飄逸。該幅用筆沉穩老辣,石頭、花莖和葉脈的畫法,酷似寫石鼓文所用之線條,古樸遒勁。在用色上,牡丹用洋紅,顯得醒目動人。同時,畫面又突破常規,大膽施用綠色,大紅大綠,觀感強烈,摒棄素樸恬淡、靜穆散逸的文人意趣。花卉葉片墨中帶色,色中帶墨,重彩淡墨,淡彩濃墨,不拘一格,自得靈性。吳昌碩曾說:“畫牡丹易俗,畫水仙易瑣碎,只有加上石頭,才能避免這種弊病。”此畫頗有氣勢,水仙、石頭、牡丹三者結合,整體感很強,顯得生機蓬勃,光彩照人。畫上所題詩文,文情相生,書與畫相得益彰,正是錦上添花。

陳半丁是二十世紀中國藝壇不可多得的繪畫、書法、篆刻大師。他生前與齊白石同為中國畫壇的比肩人物,擅畫花卉、山水、人物、走獸,其寫意花卉畫造詣最高。他的花卉作品主調是“陳白陽再加吳昌碩”,他將吳昌碩、趙之謙金石書法的蒼勁寓于畫中,將華新羅的清俊,金冬心、汪士慎的疏放摻雜進去,同時習得青藤、白陽的水墨淋漓,故他的寫意花卉狀物描情,生動自然,具有秀潤蒼古之趣。筆墨意境,得文人之雅和“金石畫派”的遺風。題材和用色汲取民間吉祥寓意,畫風醇厚,雅俗共賞。《富貴長壽圖》(圖4),畫面繪巨石、古松、牡丹、墨竹,其構圖疏密有致,設色艷而不俗,蘊涵濃郁的傳統文化韻味。山石用闊筆揮寫,濃墨點苔,沉著、堅定,有力度感。古松虬曲怒張,直立頂天,氣勢非凡。主干用不同墨色圈鱗,再施淡赭,于古拙中見生機;枝葉偃仰,以濃淡分遠近,蒼勁中蘊秀潤。牡丹用沒骨及雙鉤法繪紅、黃、紫、白四色,精心點蕊,形神兼備,氣韻生動;另繪蓓蕾一朵,含苞欲放,別有情趣。幾枝墨竹取書法筆意,勁健飄逸。整個畫面達到了“天機物趣,畢集毫端”的妙境。

張大千是二十世紀中國畫壇的國畫大師,他以在藝術及生活中的佳話趣聞和蜚聲世界畫壇的巨大聲譽,成為中國現代美術史上的傳奇人物。作為早熟、天才型的畫家,其創作“包眾體之長,兼南北二宗之富麗”,合文人畫、宮廷畫和民間藝術為一體,于中國畫人物、山水、花鳥、魚蟲、走獸等題材無所不包、無所不能,而且其藝術技藝之精湛、藝術風格之多樣,實為二十世紀之獨一人也。張大千的花鳥畫,刻意揚棄明末清初那種狂狷不羈的超逸風氣,寧愿在優雅中求清逸,既不失院體的工整凝練,又有粗筆寫意的畫風。“含蓄的筆勢,絕棄風華,溫靜的墨意,精煉于骨,淡雅而質樸”,展現出凝氣聚古的典雅特色。無論前期的內斂、優雅,還是后期一空依傍的灑脫豪邁,張大千的花鳥畫始終立基于傳統,竭力走出自己的方向。宋代院體畫把工筆牡丹細分為“佛頭青”、“照殿紅”、“潑墨紫”三種。牡丹雖美卻極難畫好,若只重妝彩艷,必定俗麗不堪,尤其是畫工筆牡丹,更易刻板僵滯。張大千畫花卉原本是取法于元明文人寫意風格,但自1943年從敦煌臨習壁畫歸來后,開始轉變畫風,致力于精筆工細、賦彩妍麗的畫法,直朔唐宋諸家,所作牡丹較宋之前賢,別自俏立,獨成一家。《照殿紅圖》(圖5)是張大千牡丹圖中的力作精品之一,從題款可知是擬道君皇帝(宋徽宗趙佶)筆意,取其濃姿貴彩的工筆風格,使之金碧璀璨,富麗堂皇。滿幅畫面只畫一朵牡丹,妙在以綠葉布滿畫面,卻不掩偏于一側之牡丹的嫵姿媚態。勾線精妙,敷色涂染,花與葉均分布著豐富的層次,單而不簡,繁而不亂,光色艷發,妙窮毫厘。作者以名貴的石青、石綠等礦物重彩渲染牡丹的花瓣及花葉,使花瓣有浮凸出畫面的立體感,枝葉的轉折向背及牡丹花的自然生態表現得淋漓盡致。同時又用泥金線條勾勒花瓣輪廓,更襯托出牡丹的金碧璀璨,貴不可當。這些復雜的繪畫過程和技法的互動關系,都是張大千擅于變化融入新意的過人之處。正如其所言“畫這種畫,須要下些功夫,不是草率而成的”。

王雪濤是現代中國畫壇卓有成就的花鳥畫大家,對我國小寫意花鳥畫做出了突出貢獻。他繼承宋元以來的優秀傳統,取長補短。所作題材廣泛,構思精巧,形似神俏,清新秀麗,富有筆墨情趣。在創作上,他主張“師法造化而抒己之情,物我一體,學先人為我所用,不斷創新”。畫法上,他運用工寫結合,虛實結合。他善于描繪花鳥世界的豐富多彩和活潑生氣,又精于表現畫家的心靈感受和動人想象。他筆下的牡丹,神態各異,生機勃勃,美艷卻不落俗套,有著令人愉悅的審美情趣。《牡丹圖》(圖6),貫穿著畫家一貫的“在求形似下追求神似”的作畫理念,畫作明麗鮮亮,主題突出,栩栩如生。小寫意法所繪的盛妍怒放之紅色牡丹占據了主要畫面,畫家采用潑墨法重彩渲染花蕾的怒放之勢,不僅重疊的色彩富于變化,更運用漸變的顏色將春日里花瓣的張力釋放無余,給人以無限的動感和真實感,實屬難能可貴。整幅作品構思精巧,布局嚴謹,花葉扶疏,穿插有致。紅花美艷端莊,綠葉生機盎然,莊重而飽滿的畫面,別致而耐人尋味的意蘊,展示出牡丹花欣欣向榮、繁榮茂盛的風采。

“絕代只西子,眾芳惟牡丹”。牡丹一直被國人視為國花,當您欣賞完大家們精美的牡丹畫作后,愿您能踱步戶外,在彌漫著醉人芬芳的牡丹花叢中,觀花賞花,競睹牡丹倩姿芳容。牡丹花開繁花似錦、絢麗燦爛,其美麗花姿令人為之傾倒,雍容典雅、富貴祥和的形象代表著人們對明天的美麗憧憬和美好愿景,寓意著國家繁榮昌盛、興旺發達。

(責編:李禹默)