網絡集群對群體的污名化影響

劉津芳 馬宏慧

摘 要:網絡集群行為有積極作用,也有消極影響,對群體的污名化的影響便是其負面影響之一。本文以城管為例,通過內容分析,探究網絡集群行為與污名化的關系,發現網絡集群行為可以引起、擴大網民對城管群體的污名化,單個網絡集群行為的影響面廣,程度不深,但是相似的網絡集群一再發生,效果累積,網民對該群體的印象會不斷強化,逐漸形成刻板印象,群體的污名化不斷擴大。

關鍵詞:網絡集群;污名化;城管

中圖分類號:G201 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2015)03-0049-04

網絡的普及使得信息的傳播與獲取變得空前便捷,為網民在虛擬空間的集聚提供了條件,又因我國正處于社會轉型期,社會基層矛盾較多,導致由社會事件或社會問題引發的網絡集群行為極易發生。可以說,每天都在發生大大小小的網絡集群行為。網絡集群引發了廣泛而多樣的社會影響,通過網絡輿論對某群體的污名化便是其一。有學者指出一些群體被網民貼上標簽,并以定勢思維來看待他們,這些群體主要包括官員、富豪、明星、醫生、警察、城管等[1]。

通過網絡輿論形成的網絡集群,由于參與人數眾多,對某個人或某群體的污名化影響也更大,迄今為止,從網絡集群行為的社會影響的角度來研究污名的文獻較為鮮見。在很多人的眼里,城管儼然已經被“污名化”,但是對此進行實證性的經驗研究還有所欠缺。本文試圖將二者結合,從關于城管的網絡集群行為出發,對網絡輿論進行內容分析,探討網絡集群行為對群體污名化的影響。

一、文獻回顧

1.網絡集群行為及其社會影響。網絡集群行為是“一定數量的、相對無組織的網民針對某一共同影響或刺激,在網絡環境中或受網絡傳播影響的群體性努力。它既包含了網絡上的言語或行為表達,同時也包含了涉及現實行為的群體活動”[2]。網絡集群行為區別于現實社會的集群行為的一大特征就是網民主要通過共同關注某一事件或話題,通過網絡輿論的形式形成網絡集群,即行為互動符號化[3]。

我國正處于社會的轉型期,各種社會矛盾集聚、多發,一些社會矛盾引發的社會問題借助網絡傳播極易引發網絡集群行為。網絡集群行為頻發產生了不小的社會影響,既有積極的也有消極的。從積極方面來看,它是“社會安全閥”的一種,一定程度上釋放社會矛盾產生的壓力,有利于社會的穩定;有可能培育出公民理念,促進公民社會的發展和完善[4],促進了網民公民權利意識的覺醒,拓寬了網民的政治參與,一定程度上瓦解傳統媒體的話語霸權[5],為草根階層提供了話語空間[6], 促使舊文化的消亡,帶來新文化形態的誕生[7]。從消極方面看,由于網絡集群往往摻雜著不理性的行為,也容易滋生一些網絡暴力、網絡謠言、民粹主義[4,5]、網民個人責任感的缺失,產生消極的傳播效果[7]。

網絡集群也會引起對某個人或某個群體的污名化,比如,2011年一則對武漢“五道杠”少年的新聞報道而引發的對該少年的污名化,影響更為廣泛的則是對某些群體的污名化。通過網民廣泛參與評論而形成的網絡集群行為,因人數眾多,對某個人或群體的污名化會更廣泛。不過目前的研究文獻尚比較缺乏從此角度切入的研究。

2.大眾傳播與污名化。污名化( stigmatization) 由社會學家戈夫曼提出,他認為由于個體或群體具有某種社會不期望的特征,而使其社會地位受損的過程[8]。污名就是社會對這些個體或群體的貶低性、侮辱性的標簽。后來有學者把污名化過程視為社會標簽化的過程,分別由5個相互關聯的社會要素所構成,分別是:貼標簽、刻板印象、孤立、狀態缺失和歧視[9],即污名開始于對該群體“貼標簽”,當把被貼標簽的人分在負面一類,并在文化和心理上形成一種社會成見和思維定勢后,污名隨之產生;與污名相聯系的人也被分在“他們”的群體中,導致社會隔離,并由此導致被污名的個人喪失許多生活機會和社會地位,遭受歧視和區別對待[10]。

關于媒體對某群體污名化影響的研究,主要集中在大眾媒體對某群體的污名化報道及形象建構。有學者從風險傳播的角度分析了大眾媒體帶有污名化傾向的報道會影響公眾的風險認知和決策,進而可能引發嚴重社會后果[11];燕道成等通過內容分析的方法展現了新聞報道對網游青少年的片面的形象建構,造成了對網游青少年的污名化[12],還有學者發現網絡媒體的新聞報道對教師的污名化[13]及對城管的負面形象建構[14,15]。

除了關注新聞報道對某些群體的污名化外,也有學者注意到了網絡輿論帶來的污名化效應。王眉指出,在網絡輿論中,網民將某些特定群體貼上標簽,并以定勢思維來看待這些群體。這些特定群體主要包括官員、富豪、明星、醫生、警察、城管等,而由此衍生出“官二代”、“富二代”、“星二代”等標簽。一旦被標簽化,一些網民可以不顧事實就給人定性,并由此呈現出網絡暴力傾向。一些媒體通過議程設置和報道框架的選擇,甚至不惜文題不符,斷章取義,加劇“污名化”過程[1]。

通過網民廣泛參與評論而形成的網絡集群行為,因人數眾多,更易形成對某個人或群體的污名化。不過目前的研究文獻尚比較缺乏從此角度切入的研究。

二、研究背景與思路

在日常生活經驗中,有人認為城管被污名化,比如網絡轉載、評論超百萬次的對城管的戲謔式定義“城管的優秀歷史”、小說《城管無敵》、“借我三千城管,復我浩蕩中華”仿古詩句到“清明上河圖之城管來了”仿古畫等,都把城管描述成了暴力的化身。而有人卻認為新聞報道或網絡中的城管形象反映的就是真實的城管形象。

那么,從統計數據看,網民對城管的態度如何?對城管這個群體的印象如何?即,網絡上城管的暴力形象是個別人塑造的,還是大部分人心中的城管形象?及城管群體是否被網民及在多大程度上被污名化?網絡集群由于有大量網民參與,為該命題的驗證提供了較好的切入點。

通過抽樣選取一年內關于城管的新聞報道作為樣本,然后選取參與人數在五千人次以上的新聞事件作為個案,對網民的跟帖進行內容分析:1.關于城管的哪些新聞會引起網絡集群;2.這些以網絡輿論方式呈現的網絡集群行為中,網民是否給城管貼上了某些負面的標簽;3.有多少網民已經對城管形成了刻板印象。

三、研究設計

1.研究樣本與抽樣設計。本研究選取新浪網為分析樣本。新浪是我國四大門戶網站之一。根據百度百科上的數據,新浪在全球范圍內注冊用戶超過6億,日瀏覽量超過12億次。且新浪的新聞網頁中設置有“我有話說”功能,可供讀者對新聞發表評論或支持、分享已有評論。因此,便于統計分析一則新聞的網民關注度及評論內容。

采用系統隨機抽樣法,首先在樣本第一個月中隨機選取一周,在根據這個樣本周的排序,在下一個月中選取下一周為樣本,如此滾動抽樣。抽取的自然周,不夠7天的則在下一周補取,如至月末則從頭開始算。在新浪新聞網頁上,以標題中有“城管”一詞的新聞作為抽樣的對象。從2012年8月1日至2013年7月31日,以一年為期,每月選取其中一周的新聞。通過高級搜索在新浪新聞網頁按抽取的時間段搜索新聞,取得最初的大樣本。

2.網絡集群案例選取及內容編碼。在大樣本抽樣完成后,對每條新聞的評論條數和參與人數進行統計,屬于同一個事件的新聞的評論數和參與人數分別進行合并統計,參與人數超過五千人次的新聞事件作為進一步內容分析的個案樣本。

筆者將網民的新聞跟帖進行編碼。跟帖所體現的對城管的態度分為4類:(1)持正面態度,比如對城管表示支持、理解、同情等;(2)持中立態度,就事論事;(3)持負面態度,對城管表示厭惡、憎恨、諷刺等;(4)無關,評論不涉及對城管的態度。將評論對城管的形象表述分為5類:(1)正面形象,如把城管描述成樂于助人者、公正的執法者、城市管理的衛士等;(2)弱者形象,把城管描述成值得同情的弱者,從事的工作待遇低、風險高,容易遭人誤解、惹麻煩、受欺負等;(3)中立,和普通大眾一樣,有個體差異,既有“好”城管,也有“壞”城管;(4)負面形象,城管暴力執法者,欺負商販,利用工作便利魚肉百姓,謀取私利等;(5)無關,沒有對城管形象進行描述。

由于同一條新聞被多家媒體報道,有些新聞報道無跟帖,有些新聞報道跟帖很多,本文只對引起100人次以上參與的新聞報道的跟帖進行內容分析。因跟帖數量巨大,選擇其中新浪網推薦為“最熱評論”的帖子,這類新聞跟帖的支持人數普遍較高,排列在評論的最上端,最容易引起網民的關注。

通過以上方法選取的最熱評論共有903條,網民參與人數為59782(很多網民自己不發表評論,而是直接支持已有的評論)。

四、樣本及案例分析

1.媒體對城管的新聞報道無選擇偏向,但網民更關注關于城管的負面新聞。通過抽樣,共抽到新聞標題中有“城管”二字的新聞780條,按新聞主題分為四類,統計發現,媒體在報道關于城管的新聞時,對其正面、中性、負面各方面的事件均衡報道,三類之間沒有明顯差別,但引起網民關注的新聞中,負面新聞比例很高,通過對正面、中性、負面三類新聞在總體中的比例與有評論的這三類新聞在各自類別中所占的比例數據進行t檢驗,負面類新聞統計結果顯著,其他兩類不顯著。

2.關于城管的負面新聞更易引起網絡集群行為。通過對有網民參與評論的樣本新聞的篩選,將關于同一事件的新聞歸入一組,以新聞事件為單位進行統計,其中參與人數在五千人次以上的新聞事件有15件。

其中,一萬人次以上參與的新聞事件有10個,均為關于城管的負面新聞。其中延安商戶遭城管踩頭新聞事件、西寧城管圍毆民警新聞事件、臨武瓜農被城管毆打致死新聞事件、哈爾濱城管圍毆賣瓜小販及推搡記者等這些城管暴力執法的新聞事件的網民參與數均在十萬人次以上。

可以發現,越是關于城管的負面新聞越是引起更多網民的關注,越是惡性的事件越可能引發眾多網民參與評論,引起大規模網絡集群行為。

3.根據引起網絡集群行為的新聞事件不同,網民評論所表現對城管的看法有所變化。

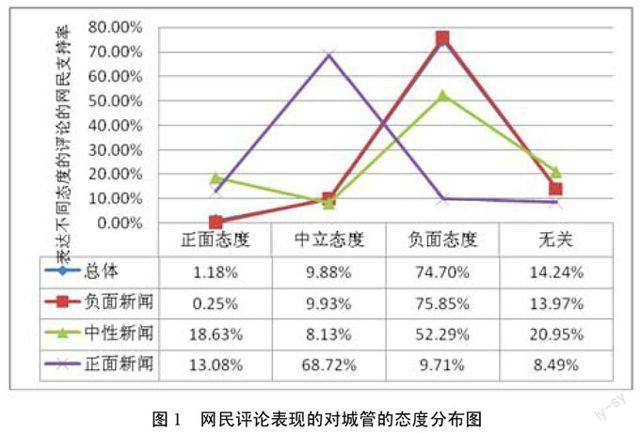

(1)總體而言,網民對城管的評論以負面為主。本研究統計了表達對城管的態度及對城管進行形象描述的評論在所有最熱評論中所占的比例,同時統計了各類評論的網民支持率。因引起網絡集群的新聞事件多為城管暴力執法或違法的事件,因此統計數據顯示,大多數評論對城管持負面態度,占最熱評論的69.5%,這些評論的網民支持數達74.7%;支持或同情城管的網民只有1.18%。有51.83%的評論對城管的形象進行了負面描述,且此類評論的支持人數比例有所增加,而支持正面或弱者形象評論的人數比例均所有下降;另有42.08%的評論沒有涉及對城管形象的描述,如果只對涉及城管形象表述的評論進行統計,對城管進行負面形象表述的評論占到了89.48%,網民支持率達96.75%。15起引起五千人以上參與的新聞事件中,城管的負面新聞占了三分之二,且其參與人數遠超其他類別的參與人數,因此負面新聞的網民跟帖所反映的對城管的態度及對城管的形象描述,與總體數據很接近,不過負面的比例略高一些,其他比例略低。

(2)關于城管中性事件報道,網民評論也偏向負面。表2中有3個(第1、第2、第13條)是關于城管在執法過程中被民眾打傷的新聞報道;還有1條標題中已經標明是“假”城管的新聞(河南商丘假“城管”駕無牌車執法遭市民圍堵),實際與城管無關,但也有大量網民跟帖。這些新聞對城管來說,既不是正面的,也不是負面的,因此都歸入中性新聞。關于城管的這4個新聞事件,或者實際與城管無關,或者城管是受害者,但也有56.79%的評論表達了對城管的負面態度,這些評論的網民支持率也超過半數,達52.29%。關于城管的形象描述,負面形象仍然是比率最高的,占44.44%,不過負面形象的網民支持率下降至31.58%。可見,只要涉及沖突的,不管城管是施暴者還是受害者,均引發負面評論。

(3)關于城管的正面新聞報道,網民評論以中立為主,有少部分負面評論。如前文分析的對污名化的定義,刻板印象是污名化過程中重要的一環,如人們對某群體在文化和心理上形成一種社會成見和思維定勢后,污名隨之產生。因此如果網民面對城管的正面新聞,仍然持負面態度,則這部分網民已經對城管形成刻板印象并產生偏見,城管在他們那里已經被污名化。“獨家直擊蘆山震區:城管故事”是一則通過一組圖片表現當地城管積極參加抗震救災的新聞報道,對城管的報道是積極的、正面的。對這則新聞,網民也很關注,共計有970條評論,6552人參與。本文優先選擇了14條“最熱評論”,又另隨機選擇了500條評論,通過對這514條評論進行分析,發現網民對城管主要持中立的態度。就評論條數而言,對城管持正面態度的有26.85%,39.49%的網民持中立態度,但是仍有21.87%的評論持負面態度。從網民的支持率看,支持中立態度的網民占了大多數,有68.7%的網民支持表達中立態度的評論。有39.9%的網民支持對城管正面形象刻畫的評論,負面形象的網民支持率為8.7%。

這表明,大部分的網民能夠就事論事,不一概而論。即城管的污名化一定程度上存在,但是并沒有廣泛地引起網民對城管形成刻板印象。

在一部分網民那里,城管已經完全被污名化,他們對城管形成了穩定的刻板印象,“城管”一詞就代表著暴力執法者、利用職務之便謀取私利者,他們即使看到對城管的正面報道和贊揚,也嗤之以鼻,持懷疑態度。不過這個比例只有將近10%,和大家通常認為的城管被大部分人認為是暴力的化身的感知有很大差距。

五、結 論

1.網絡集群易發,且影響面廣,需引起關注與引導。通過對一年的關于城管的新聞報道進行梳理,發現一條新聞尤其是負面新聞、甚至是“假”城管的負面新聞很容易就可引發一起網絡集群行為。網絡的普及,尤其是隨著智能手機普及帶來的移動網絡普及,一條信息如果正好切中了民眾的關注點,就可能引發網絡集群行為。可以說,天天都在發生或大或小的網絡集群行為。網絡集群并不可怕,但是對某些網絡集群需要關注甚至引導,引導其發揮積極的作用,同時控制其負面影響,因網絡集群引起的對某些群體的污名化就是應該重點關注及引導控制的方面之一。

2.網絡集群會影響網民關于某群體的印象,如負面效果不斷累積,會形成對該群體的污名化。在信息化的現代社會,個人越來越多地通過各種媒體了解世界。尤其是現在網絡的普及,網絡成為許多人社會信息的主要來源。而網絡集群因大量網民的參與,網民通過網絡互動,互相影響,因此,由某些群體的負面新聞引發的網絡集群會影響一批人對該群體的印象。如文中分析的城管,通過網民的評論也可以發現,在實際生活與城管有過接觸的網民只是小部分,大部分網民是通過各種新聞報道了解城管的工作范圍與方式。而負面新聞,更能引起大家的關注,更易引發網絡集群,因此負面新聞對城管的影響更大,這導致網民對城管的印象出現偏差,一定程度上形成刻板印象,由此污名化形成、擴大。通過案例分析,我們也發現,單個網絡集群行為對群體的污名化影響面廣,但程度不深。網絡集群首先影響網民對事件中的當事人比如某個城管或者城管某方面的看法。比如城管暴力執法,網民會群起而攻之,惡評如潮;如果類似事件不斷發生,其污名化的效果會累積,不斷強化網民對這個群體的認知,給群體貼上特定標簽,慢慢形成刻板印象。

3.網絡媒體在網絡集群形成及其污名化影響中起到了推波助瀾的作用。網絡媒體對熱點新聞的選擇、放置位置、最熱評論的選擇都會影響新聞的影響力。由于負面新聞更能博取網民的眼球,新聞網站往往將這些新聞放在顯著位置,被大量網民關注與評論而被置頂或排在熱門新聞的前幾名,又引起更多網民閱讀和評論,一旦大量網民聚集,網絡集群就此形成。從本文分析的案例來看,負面報道所引起的跟帖更多的是對城管負面的表述與評價,城管被貼上“暴力”的標簽,網民對城管的刻板印象隨此類新聞報道的增多而加深,并逐漸穩定。網絡媒體對“最熱評論”的選擇也一定程度上促進了網絡集群的形成,擴大了網絡輿論對群體的污名化影響。筆者在分析“獨家直擊蘆山震區:城管故事”這條新聞的網民跟帖時發現,其中一條“做得不對我們要批評,做得好的我們應該表揚”的帖子的支持人數達1024人,是所有新聞跟帖中支持者最多的。但它卻并未在新浪網推薦的“最熱評論”之列。網站推薦的“最熱評論”中,贊揚、中立及批評城管的評論持平,爭論熱烈,這樣不僅可吸引更多網民參與評論,并且擴大了負面評論的影響力,影響網民對城管在社會中的形象的整體判斷。

4.建立預警機制,倡導網絡輿論新風尚。通過以上分析,可發現建立有效的網絡預警機制,倡導網絡新風尚顯得迫切而重要。通過數據平臺監測網絡動態,對大量網民關注、評論的新聞事件進行分類,如果新聞事件是惡性的,尤其是可能引發社會沖突的,政府要及時公布事件的起因、發展過程、調查報告及處理進展,及時公開答復網民關注的焦點問題,進行輿情引導,抓住話語的主動權,這樣才能阻止網絡集群的形成或擴大。

通過本文案例分析發現,網民在發表評論時日趨理性,可望形成網絡新風尚。有網民著眼于事件的發生原因,從政府職能設置、社會矛盾、城市發展與管理中的問題等角度,綜合分析造成城管與小販等民眾沖突不斷的原因,有些還提出一些解決問題的意見和建議。這類具有獨立思考成分、閃耀著理性光芒的評論應加以提倡,可望引領網絡輿論新風尚。

參考文獻:

[1]王眉.網絡輿論的“污名化”效應與“多數的暴政”[N].中國社會科學報,2011-12-20.

[2]樂國安,薛婷,陳浩.網絡集群行為的定義和分類框架初探[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2010(6).

[3]鄧希泉.網絡集群行為的主要特征及其發生機制研究[J].社會科學研究,2010(1).

[4]杜駿飛,魏娟.網絡集群的政治社會學:本質、類型與效用[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2010(1).

[5]劉文博.網絡群體事件的影響和應對策略初探[D].中南大學,2010.

[6]路俊衛,秦志希.網絡群體性事件的新趨向及其社會功能[J].新聞傳播,2011(4).

[7]孫超.試論網絡集群行為的成因及影響——以網絡“雷詞制造”為例[J].新聞世界,2011(7).

[8]Goffman ,1963 Goffman E. Stigma: notes on the management of spoiled identity. New York: Simon & Schuster, 1963.

[9]Link B.G., Phelan J.C. Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 2001,(27).

[10]劉能.艾滋病、污名和社會歧視:中國鄉村社區中兩類人群的一個定量分析[J].社會學研究,2005(6).

[11]董小玉,胡楊.風險社會視域下媒介污名化探析[J].當代傳播,2011(3).

[12]燕道成,黃果.污名化:新聞報道對網游青少年的形象建構[J].國際新聞界,2013(1).

[13]崔岐恩,張曉霞.網絡媒體與教師污名化現象解析[J].傳媒觀察,2010(8).

[14]劉曉瓊.探析新聞媒體對“城管”議題的污名化建構[J].新聞傳播,2013(10).

[15]劉曉偉.網絡公共空間中城管形象的污名化與突圍之路——以武漢“城管臥底”事件為例[J].新聞界,2014(1).

[責任編輯:東方緒]