當前農民工就業問題報道探析

張明 羅麗君

摘 要:《三湘都市報》作為湖南省發行量最大、影響力最大的省級晚報,農民工就業過程中出現的諸多問題是其議程設置和呈現的一部分。本文對該報的文本內容、版面與篇幅、報道體裁、報道立場、內容特征等要素進行分析,探討市場化晚報類媒體的農民工就業問題報道應該加大報道力度,豐富報道手法,增加深度報道及專題策劃能力。

關鍵詞:就業;農民工;三湘都市報

中圖分類號:G201 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2015)03-0053-02

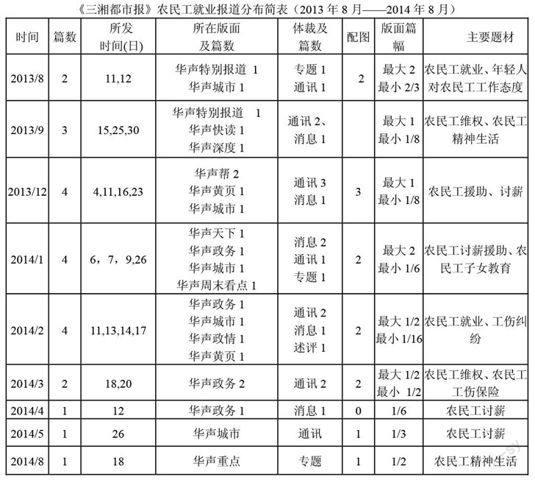

農民工就業權益的受損,給政府管理帶來了巨大壓力,對城鄉統籌發展造成了嚴重的阻礙,政府相關部門如果不能高度重視,對社會穩定和現代化進程都有巨大影響[1]。本文選取《三湘都市報》2013年8月到2014年8月期間有關農民工就業中的問題報道作為主要研究素材,根據此類報道的體裁、題材、篇幅以及所在版面等要素(參考下表)進行分析,試圖探究如何改進農民工就業問題報道。

一、報道的文本分析

1.體裁與主題。如上表,消息為6篇,通訊為12篇,其它體裁(評論、專題報道等)為4篇。從圖片配置來看,配圖新聞有15篇。從體裁來看,通訊所占比重較大,消息其次。針對此主題的評論較少,以致其報道的言論深度有所欠缺。其中,通訊報道涉及討薪、援助主題的有5篇,比重最大,其它則分別涉及工傷、維權、精神生活等問題。

從主題上看,通訊主要側重于對農民工討薪問題的關注,以及媒體、法律援助機構等社會各界對農民工進行援助的探討。比如,擅以通訊的長篇幅、大手筆對農民工討薪成功進行正面渲染報道,以及社會各界公益人士對農民工討薪的幫助與支持。

有3篇專題報道分別介紹了年輕人對農民工的態度、農民工的精神生活及其子女教育問題,利于更多受眾了解農民工這一弱勢群體并給予他們更多關注與理解。

2.報道數量。2013年8月~2014年8月期間,該報共發表與“農民工就業”主題相關新聞共計22篇。2013年12月、2014年1月、2月發表相關新聞4篇,為月最大量;2013年10月、11月、2014年6月、7月未發表相關新聞,為月最小量。農民工就業題材的報道,月平均發表量僅為1.7篇,可見,該報對農民工就業問題的相關議題設置極其有限。

2013年10月、11月處于所謂輿論“控負”時期,因此,該報對農民工就業問題沒有任何報道。另外,從2013年12月到2014年2月,關于農民工就業報道幾乎都是援助、討薪問題。期間,僅有一篇評論《新生代農民工就業條件提升是社會進步》呼吁從上到下更多關注新生代農民工就業問題。

3.報道版面。最大版面為兩個整版(2014年1月26日的專題報道),最小僅為1/16個版面(共1個),其他多為1/6~1/2個版面。其中,數量最多的位于“華聲城市”和“華聲政務”版,各5篇,其次為“華聲特別報道”版,“華聲黃頁”、“華聲幫”各2篇。此外,“華聲快讀”、“華聲深度”、“華聲天下”、“華聲政情”、“華聲重點”等版各1篇;“核心報道”、“華聲網事”、“速讀”、“熱血瀟湘”、“中國新聞”等版各1篇。

此外,以農民工討薪為主題特設版面“溫暖回家路”,共發表4篇。 由此看出,對于農民工就業報道主要集中在年末的討薪問題上。該報平時常態報道,對農民工就業問題關注較少,并多為消息,罕有深度報道。

二、報道立場的分析

批評報道共9篇,表揚性報道共4篇,中性報道共9篇。其中,8篇批評性報道主要關注農民工討薪以及有關援助問題,另外1篇關注了農民工工傷問題。值得一提的是,從人文關懷的角度出發,此類報道均對農民工有預警作用。然而,討薪報道大多數揭露的是包工頭的問題,并未從勞動保護法這一角度出發,探究其欠薪的根本原因與相關制度保障性作用是否發揮到位,因而內容立場同質化嚴重,無非就是農民工討薪無果,媒體出面曝光問題,然后農民工討薪成功。當然,這也是報紙應該發揮的輿論監督作用。

表揚性報道相對較少,其中,關于農民工精神生活狀態2篇,樹立典型人物的有1篇,農民工子女教育的1篇。從性質上來說,未把著眼點真正放在關注農民工就業問題上,而是放在個別人物積極的生存狀態和精神生活上。但從深層次來考慮,農民工就業狀況并不樂觀,尤其是農民工工資遭遇拖欠、工休時間、工傷保險得不到保證等早已是“老大難”問題,卻沒有得到有關政府部門切實解決。該報直面嚴峻現實問題,沒有過多策劃運作表揚性報道,也算實事求是。

中性報道大多從客觀的角度報道農民工的就業情況、維權問題、相關政策法規等。其中,該報關于農民工就業新聞有3篇,1篇介紹農民工“回流”務工現象,1篇以200字的消息推廣以農民工為主體的大型招聘會,另1篇關于失業農民工尋找“東家”再就業。

三、報道內容的特征及分析

所有報道中,涉及農民工討薪、援助的共8篇,農民工維權的共4篇,就業的共4篇,有關農民工精神生活的2篇,年輕人對農民工態度的1篇,農民工工傷的1篇,農民工子女教育的1篇。

可見,其中涉及農民工討薪的報道比例最大。《三湘都市報》所關注的焦點是人民群眾的日常生活與市井新聞。其受眾群大多為城市居民,平均年齡為38歲,讀者大多關注自己身邊的新聞事件。從這點來看,討薪作為農民工就業中的熱點問題,既符合報紙的價值取向,也在某種程度上迎合了讀者閱讀的需要,提高了讀者對媒體的關注度。報道一方面以農民工討薪新聞博得受眾眼球,另一方面以媒體或相關社會機構援助的形式為農民工提供解決辦法。

單方面報道討薪或者援助問題的分別只有1篇。2013年12月~2014年1月,該報特別推出“溫暖農民工回家路”系列專題,期間共發表新聞6篇。需要指出的是,對于討薪問題,報道一般將責任歸結于未付工薪的包工頭,然后利用輿論壓力使其為農民工買單,而未真正涉及這一薪資支付過程中的相關制度保障問題與無法支付薪資的深層原因。

農民工維權問題的報道共4篇,其中2篇連續報道分別是《農村娃被撞殘,法院判賠百萬》《“同命同價辯來的百萬賠償”》,從中可看到農民工的維權意識有所增強,尤其是對待子女的社會保障問題,而法院的判決也體現出政府對維權意識的肯定與鼓勵。另外2篇報道則強調從政策法規上保障農民工的相關權益。

其它報道則大都通過具體的人物特寫來展現農民工的生存狀態。比如《他為何放棄15萬年薪,從白領轉行當農民工?》一文,通過對涂建華放棄白領工作,轉行當農民工這一具體新聞事件的報道來呈現當代年輕人對農民工的態度和看法,選題特別,引人深思。而《干完建筑工活,他就在工棚作畫》一文,則通過40歲農民工李盛明在活動板房宿舍里,用一盒12色馬頭牌顏料、機制毛筆創作出了一批中國畫這一新聞展現了農民工積極樂觀的精神風貌。

四、結論與啟示

1.主要結論。《三湘都市報》的農民工就業問題報道基本符合其辦報理念,具有一定的貼近性與指導性。但從內容分布看,總體上對于農民工就業問題關注過少。這說明社會及媒體對農民工就業這一問題的關注度較低,尤其是涉及到諸如待遇、工傷賠償、薪酬福利等農民工就業的本質問題時,關注度尤其低。從報道時機而言,報道主要集中在年末,平時鮮有關于農民工問題,使公眾容易忽視這一群體的存在及其利益訴求。

除了年末“溫暖回家路”以及其它幾個關于典型人物的專題報道,幾乎沒有農民工就業問題的專題報道,使讀者對農民工就業問題難以獲得全面而系統的認知。而對于農民工欠薪問題的報道只停留在幫助討要欠薪的層面,未從制度層面探討與報道,從而使報道的深度性不夠。

2.解決思路。首先,加大都市晚報類媒體對農民工就業問題的關注度,增加動態消息和專題報道的數量。比如,加大相關招工信息的公布,為準備外出務工的農民工提供免費、有效的就業信息和就業服務,并可以參加到有組織的勞務輸出活動中。促進農民工有序流動[2]。

其次,報紙的新聞評論版塊,應該對農民工就業問題多進行理性而有效的分析。如今,移動互聯網高度發達,信息泛濫,單純、零散的信息已經不能滿足受眾的需求,報紙應該積極整合相關信息,進行分析評論,使農民工就業問題報道更加具有指導意義。

再次,加強報紙的深度報道,積極策劃相關專題,以求對某一農民工就業問題能有一個完整深入的認識。報道務必靈活運用多種報道手法,使讀者易于接受新聞信息,增強報道的輿論效果。比如,新生代農民工就業問題,如果把20世紀80年代初外出的農村人口為第一代,則20世紀90年代次外出的為新生代[3]。兩代農民工的文化程度區別較大,在對工作環境、勞動報酬的態度上有較大區別,可進行深入挖掘。

最后,充分發揮新媒體的作用,利用微博、微信等公共平臺,積極與讀者互動,將更多農民工就業問題以讀者喜聞樂見的形式呈現在報紙上,增強報道的可讀性,吸引受眾。

參考文獻:

[1]余英杰.1100萬返城農民工尚未就[EB/OL].http://news.xinhuanet.com:80/politics/2009-03/11/ content_10987354.htm.

[2]黎建飛.強化勞動監察的意識與職能[J].中國勞動保障,2005(12).

[3]王春光.新生代農村流動人口的社會認同與城鄉融合的關系[J].社會學研究,2001(3).

[責任編輯:東方緒]