淺析巴雅爾器樂作品藝術創作特色及藝術理念

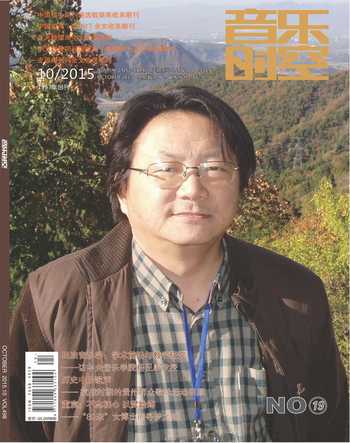

崔健

摘要:巴雅爾,蒙古族,原中央民族大學音樂學院少數民族器樂系主任,手風琴、火不思教育家、演奏家。先后畢業于內蒙古藝校、中央民族學院音舞系。多年來致力于挖掘、整理、傳承、弘揚、發展少數民族音樂藝術。在少數民族音樂教育與藝術創作領域均有不凡造詣。巴雅爾先生從演奏、教學、理論、創作多方面豐富自身藝術修養,逐漸形成了四位一體的綜合藝術特色,尤其是在音樂作品的創作上尤為突出。創作領域寬泛,涉及蒙古族風格器樂獨奏曲、少數民族器樂合奏作品、少數民族聲樂作品、少數民族風格手風琴作品。在業界頗受贊譽并有效實踐于專業學科教學之中。其中以蒙古族彈撥樂器火不思、手風琴作品創作最為突出,特色鮮明影響范圍較大,并對于專業學科建設有著深遠影響。其作品創作風格獨特,富有鮮明地少數民族特色,有機利用西方作曲技法,注重作品的藝術高度,創作出了一批將民族性、藝術性融為一體,并極富音樂美感的優秀作品。對于少數民族風格音樂作品創作進行了成功的探索。本文以巴雅爾先生創作作品出發,總結其藝術創作特色并從其藝術創作有機提取其個人藝術理念,歸納其創作上的建設經驗以推動少數民族音樂風格作品的創作,加強少數民族題材作品創作的學理性規律與藝術審美價值。

關鍵詞:巴雅爾 創作特色 藝術理念 少數民族風格

一、巴雅爾及其藝術成就

巴雅爾,內蒙古哲里木盟人,中央民族大學音樂學院少數民族器樂系主任,少數民族器樂學科建設帶頭人,多年來從事手風琴、火不思器樂學科教學工作。在其從事文藝工作的40余年里,巴雅爾創作了一批以少數民族風格或題材為主的手風琴作品,并創先開展了少數民族器樂專業教學學科建設工作,恢復發展了一大批少數民族樂器專業學科的成立。并且在其大力推動下,開展了少數民族器樂學科教材建設工程,出版了一大批少數民族器樂專業教學圖書。其中巴雅爾對于蒙古族彈撥樂器火不思的貢獻尤為突出。在專業上規范學科教學,編寫了第一部具有專業學術水平的火不思演奏教程。開創了全國唯一的火不思專業本科學位授予點,創作了數量眾多的火不思專業演奏曲目,在業界深受好評贊譽。在其藝術生涯中,大力發揚少數民族音樂藝術這一中心思想貫穿伊始。

主要著作:

《火不思演奏教程》 巴雅爾編著;

《手風琴專業教程:獨奏曲部分》巴雅爾編著;

《手風琴專業教程:重奏曲部分》巴雅爾編著;

《冬不拉演奏教程:重奏曲部分》依曼那列、巴雅爾編著;

《熱瓦甫演奏教程》阿里木江、巴雅爾編著;

《論中國手風琴民族音樂作品的創作》 巴雅爾、龔易男發表于《內蒙古大學藝術學院學報》;

《論中國民族手風琴音樂的創作特點》巴雅爾發表于《中央民族大學學報·哲學社會科學版》;

《哈薩克草原》巴雅爾發表于《音樂創作》。

手風琴作品:

《春到帕米爾牧場》《山鷹和雪蓮》《鄂倫春民歌主題變奏曲》《楓葉紅了》《哈薩克草原》;

火不思作品:

《諾恩吉雅敘事曲》《剪羊毛歌》《牧歌》《瑪依拉》《科爾沁家鄉》《藍天》《鄉音》《歡宴》《小花馬》。

二、巴雅爾先生器樂作品創作藝術特色

創作特色大多是指作品在內容方面所體現出來的顯著的創作技巧、創作特點和效果。創作特色因人而異,不同的人,創作特點也不同。創作特色,也稱“創作風格”。關于“風格”的定義很多人都從不同的角度論述過,都有著不同的見解。筆者從個人觀點出發,試從作品創作題材內容、旋律特色、作品內涵、演奏特色等方面進行分析。提煉巴雅爾先生器樂作品創作特色。

(一)作品創作題材內容

巴雅爾器樂作品創作大體分為三大類,分別為原始創作作品、改編作品、移植外國作品。其中原創作品與改編作品占絕大部分。

其原始創作作品大多以少數民族音樂風格為主。根據其本人多年來對少數民族文化歷史生活的研究。有機提取不同少數民族文化中的優秀題材,結合不同少數民族音樂文化特色與少數民族音樂元素,創作出了一批膾炙人口,富有濃郁少數民族風格的音樂作品。這些作品扎根于少數民族文化土壤,極富音樂感染力,并且保持少數民族音樂風格特色是其創作原則,從實際演奏出發保證了音樂作品能夠發揮與之匹配樂器的共融性。如:火不思作品《科爾沁家鄉》《鄉音》;手風琴作品《鄂倫春民歌主題變奏曲》《哈薩克草原》《春到帕米爾草場》等。

在改編作品的創作上,巴雅爾先生在吸收不同少數民族器樂傳統演奏曲目的基礎上,創新的融入西方作曲元素,提高原本曲目的藝術審美和藝術價值,令作品結構、體系更加完善科學。并且從實際演奏技術上規范演奏技法與指法編配,增強作品中和弦的配置,以提高音樂作品的和聲效果,增加藝術感染力,令傳統曲目煥發新生。選取優秀的少數民族民間歌曲作為創作題材,通過發展、變奏、重奏等形式,為少數民族民間歌曲轉變為器樂作品這種形式提供了實際借鑒經驗。并極大地豐富了少數民族器樂作品的創作源泉。如:火不思作品《阿其圖》《剪羊毛歌》《小花馬》《達納巴拉》;手風琴作品《瑪依拉》《草原輕騎》等。

(二)旋律特色

在巴雅爾先生器樂作品中,其旋律的創作始終秉承著“要保持音樂的美感”這一原則,而并非走追求現代音樂風格的路子。扎根于傳統少數民族民間音樂土壤,有機吸收有利元素,并加以規范化形成獨特的少數民族音樂風格的優美旋律。作品曲調大多符合群眾審美,并且具備少數民族音樂審美特性,且具備較高的音樂藝術價值。其旋律大多形象鮮明、突出主題,給人以直擊音樂重點之感。并且從旋律來源上不拘一格,充分吸收各個民族的優秀傳統民間音樂曲調或是少數民族民間歌曲主題,或是根據創作作品的標題,依情、境、景相互融合編寫曲調旋律。其旋律多映照主題或副標題,相對呼應互為表里,是整體音樂作品相對完整、對應。

(三)作品內涵

1.少數民族日常生活題材的反映

此類作品多反映不同少數民族日常生活習慣或行為,突出少數民族特色,以無形的音樂表達有形的動作,極富少數民族特色。諸如:剪羊毛、擠奶、走場游牧、縫紉、送親、祭祀、摔跤競技等等。突出用不同的演奏效果來達到表達作品內涵的目的。創作作品有《剪羊毛歌》《歡宴》《小摔跤手》等。

2.少數民族傳統民間歌曲的發展再現

此類作品多以少數民族傳統民間歌曲為模板原型,取其精華去其糟粕,有效利用其音樂特色內容,進行發展改編形成具有鮮明民族特色并且附有新意的作品。往往聽眾能夠找到原本民歌的影子,卻又能夠從作品中找到推陳出新的部分。從某種意義上來說這是對少數民族傳統民間歌曲的一種變相保護傳承和發展。通過對其注入新的元素,緊跟時代審美潮流,保持旺盛的生命力。創作作品有:《達納巴拉》《牧歌》《達古拉》等。

3.以個人情感表達為基礎,融合少數民族音樂元素的作品

這是較為常見的一種作品創作手法與技術,其內涵就是作曲者個人所見所感所想所悟等等作曲者個人的主觀情緒反應。通過少數民族音樂風格的曲調表達具體情感和狀態。通常作品融合了作曲者的藝術審美、藝術見解、音樂修養等主觀性的因素,是極具個人特色的創作形式。創作作品有:《鄉音》《藍天》《可愛的小駝羔》《科爾沁家鄉》等。

(四)演奏特色

巴雅爾先生創作的器樂作品,在演奏特色上大多符合樂器發音演奏特性。能夠較完美地展現出樂器的獨有魅力。演奏技術安排上較為考究。強調科學性不給演奏者造成演奏障礙。并且在演奏音色上提出了不同的要求。通過不同的音色變化來展現出不同的音樂形象與音樂風格。并且根據實際創新提出了不同的演奏方法和演奏技巧,極大地豐富了手風琴與火不思的演奏技術體系。

(五)巴雅爾先生器樂作品藝術創作特色

1.扎根少數民族傳統文化,從少數民族風土人情歷史文化中汲取有效元素進行創作,保持音樂作品的民族性與民族風格。

2.借鑒西洋作曲技法,洋為中用,豐富了少數民族音樂創作的思路,提升了少數民族器樂專業曲目的藝術高度和審美元素。為傳統少數民族器樂音樂注入新的元素。

3.創作題材不拘一格。遍地開花拓寬了少數民族器樂作品的創作源泉,極大地豐富了少數民族音樂曲庫,推動整體創作發展。

4.拋開單一民族創作觀點,從不同少數民族音樂文化入手,多方面豐富創作來源,有機地在音樂創作中滲透民族融合、民族共榮的先進觀點。為傳承促進不同少數民族音樂文化藝術起到了巨大貢獻。

三、淺析巴雅爾藝術創作理念——以其器樂作品創作為例

在巴雅爾先生器樂作品創作中,尤以手風琴、火不思創作最具代表性。筆者從個人實際感受出發,認為在器樂作品創作中,貫穿著巴雅爾先生如下藝術創作理念。

(一)保持民族性為少數民族音樂創作的首要任務

民族性。是一種基于大文化等方面的民族認同性,延伸到音樂之中,少數民族音樂的創作的成果,要被音樂作品中所使用的音樂元素的原民族和廣大聽眾所認同,要具有鮮明的民族音樂形象、貼近少數民族生活的題材反映、優美動聽且符合少數民族審美的音樂曲調,才能較成功地進行少數民族音樂創作。創作出來的音樂作品不被少數民族所認同,失去了少數民族音樂所獨有的藝術審美與藝術特色。在巴雅爾器樂作品中充分還原保持少數民族民間曲調,在作品伊始從和聲上、旋法上都凸顯少數民族音樂特點,給人以濃郁的民族風情感知。

(二)拓寬創作思路,豐富創作題材來源與創作技法

巴雅爾先生音樂作品的創作題材來源上、創作技法上不拘一格,不僅僅局限于某一點,發散思維巧妙地將著力點分散開來,形成了“中西合璧、土洋結合”的效果。既吸收了西方交響樂、西方優秀音樂作品等“西方元素”創作移植出適合少數民族樂器演奏并能保持樂器特色的作品,又能扎根本土創作出一批諸如《茉莉花》《天邊的云彩》等極富中國特色的器樂作品。創作技法上不僅僅做到了還原,并且對傳統少數民族民間歌曲進行提煉加工,創新發展整理了一批如《小花馬》《諾恩吉雅敘事曲》等具備濃郁少數民族音樂風格特色,但又不同于原本民歌模板的作品,使少數民族器樂作品創作再創新高。

(三)作品凸顯音樂的美感才是第一性

現今器樂創作風氣,以凸顯個性、發揮作曲技術、彰顯現代作曲風格為潮流。許多器樂作品風格迥異、旋律晦澀、情感模糊。給人以無法欣賞、怪異之感,這是一種作曲走向的畸形化發展。筆者認為,音樂是要表達給人給聽眾以美的享受,聽者在欣賞音樂時要有體會美的狀態,這才是音樂。而音樂創作首先要從聽覺上舒適、悅耳。作品的旋律感要強,旋律線條要流暢,和聲編配要合理不能追求“奇”“響”等效果,創作核心要表達音樂的美感和傳播力,以音樂作品為媒介傳達給聽眾真善美。巴雅爾先生在器樂作品創作中尤為重視旋律的編寫,力爭旋律優美、線條清晰,從而給聽者以愉悅感。

四、巴雅爾先生器樂作品創作對于少數民族器樂藝術發展的重要意義

(一)拓寬少數民族器樂作品創作思路、促進少數民族器樂作品創作前進,為其發展提供了行之有效的實際經驗。

(二)完善了少數民族器樂學科的發展建設,充實了少數民族器樂創作作品曲目庫。為廣大開設少數民族器樂專業的高等院校提供了教學內容與發展借鑒。

(三)在少數民族器樂創作剛剛起步的現狀下,巴雅爾的藝術創作為廣大致力于少數民族器樂作品創作的工作者提供了方向導航、創作借鑒、實例分析等有機因素。

(四)從少數民族器樂普及方面來看,只有不斷推陳出新創作出適合少數民族樂器演奏特性、具備音樂感染力的優秀作品,才能推動少數民族器樂的整體進步發展。而巴雅爾的藝術創作全面、完整、質量高、數目大,實為少數民族器樂的重要發展推動力。

五、結語

筆者從與巴雅爾先生的實際交往出發,認真研究其創作作品。從客觀的角度提出了自身對于其創作作品和少數民族器樂發展的分析看法,從作品中提煉出其個人凸顯的藝術特色及藝術創作理念。巴雅爾先生作為國內少數民族器樂學科和西洋學科雙向學科帶頭人,其藝術實踐經驗、教學經驗均走在了發展前沿。從其創作中顯而易見,其個人豐富的學術修養與專業水平為人所欽佩。本文是以分析其個人創作特色,總結出具有共性的經驗,以與諸方家共享。