QCC對降低急診科血標本分析前不合格率的影響

王敏芳 危娟 何冠菲 陳俊新

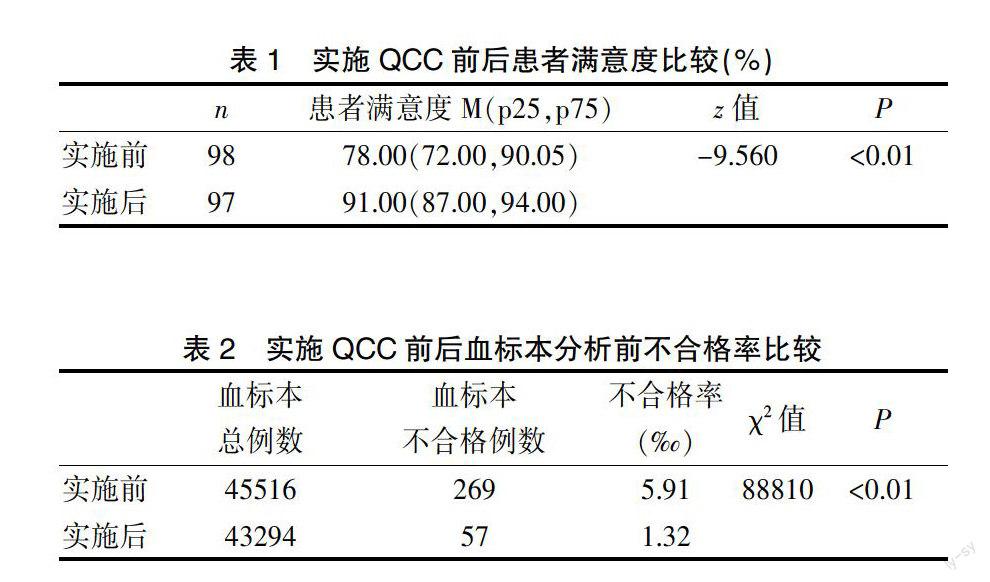

[摘要] 目的 探討QCC對降低急診科血標本分析前不合格率的影響。 方法 通過匯總科室2014年1~6月數據確定QCC活動主題,成立QCC活動小組,制訂活動計劃,查找血標本分析前不合格的原因,落實各項整改措施,通過收集2014年7~12月數據監測實施效果。 結果 急診科血液標本分析前不合格率降至1.32‰,與開展QCC活動前5.91‰比較,差異有高度統計學意義(P<0.01);患者及家屬滿意度由78.00%上升至91.00%。 結論 應用QCC可有效降低急診科血標本分析前不合格率,提升患者滿意度,同時使護士應用QCC解決臨床問題的能力提高。

[關鍵詞] 品管圈;血標本;質量

[中圖分類號] R472 [文獻標識碼] C [文章編號] 1673-9701(2015)19-0136-04

隨著醫學的進步和檢驗儀器的發展與廣泛使用,血標本檢測信息在臨床診療過程中占有非常重要的地位[1]。血標本的質量直接影響疾病的診斷和治療,不合格標本是指采集、儲存和運送的過程中未按照操作規范獲得的標本[2]。這種標本的發生不僅減慢檢測進程,延誤病情;而且標本的二次采集會增加護士的工作量和心理壓力,同時會引起患者及家屬的不滿。針對急診科血標本分析前不合格率高的問題,成立QCC活動小組,采用PDCA程序,落實整改措施并實施效果監測,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

10名護理人員自愿組成QCC活動小組。成員年齡27~40歲;男3例,女7例;學歷:碩士1例,本科5例,大專4例;職稱:主管護師3例,護師4例,護士3例。每月召開1次QCC例會,例會內容主要為監控計劃及成員職責的落實情況。

1.2 方法

1.2.1 選題及現狀調查 國際標準化組織頒布的《醫學實驗室質量和能力專用要求》要求加強以血液標本為主體的實驗室全面質量管理[3]。隨著醫學水平的快速提高,因測量儀器帶來的誤差占的比例越來越小,而檢驗信息的準確性與標本質量保證密切相關。據國外數據顯示,大于65%的不合格標本檢測是樣本分析前質量控制問題造成的[3-5],而其中70%以上與護理工作密切相關[6-8]。標本采集、保存、運送過程稱為標本分析前階段,具體包括醫囑下達、樣本采集前的準備(患者準備、包括試管在內的物品準備)、標本采集、保存、運送到檢驗科并在檢驗科內部的傳遞,至檢驗開始分析時結束[9],該過程的每個步驟均與護理工作密切相關。通過匯總我院急診科2014年1~6月的數據發現,血液標本分析前不合格率為5.91‰。QCC小組通過查閱文獻、集體討論,認為保證標本質量,降低血標本不合格率不僅可減輕患者的痛苦,縮短滯留醫院的時間,同時可節約護理成本,提升護理服務質量,減少醫患糾紛,從而提高患者滿意度。

1.2.2 確定目標值 根據QCC目標值確定公式:目標值=現況值±(現況值×QCC能力)。QCC能力是每一個成員就目標管理對自身能力進行的評估得出,本次QCC圈員能力以5分制計算,平均得分為3.8分,折算為百分率,則為76%。通過計算,本次QCC小組活動的目標值1.42‰。

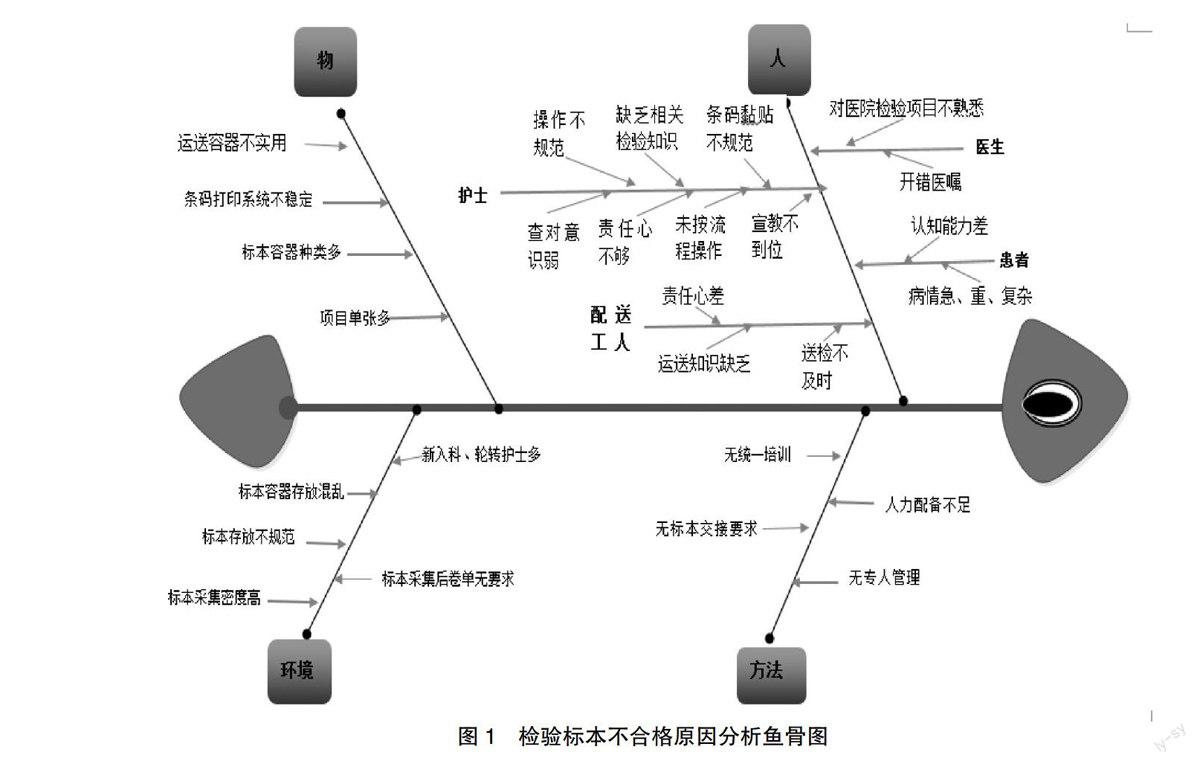

1.2.3 要因論證 通過現場調查,利用二八定律發現護士標本采集操作不規范、缺乏相關檢驗知識、條碼黏貼不規范、醫院信息系統漏洞、送檢不及時是造成檢驗標本出現缺陷的主要原因。圈組成員經過頭腦風暴法,通過人、物、方法、環境等四個方面對標本檢驗前各個環節進行原因分析并繪制魚骨圖。見圖 1。

1.2.4 制定措施并實施 ①進行相關知識業務培訓 圈員經過資料收集與匯總,文獻查詢與閱讀,并咨詢有關專家,針對護士在臨床工作中的檢驗相關知識漏洞,制作有關標本檢驗知識培訓課件。在檢驗相關知識方面:列出常見檢驗項目,以問答形式培訓護士對檢驗項目所對應的標本容器、標本量、保存時間、保存方法、送檢時間及注意事項知識,對經常出現的容器使用和送檢方法錯誤的檢驗項目,給予重點強調;標本采集操作方面:以“找茬”的方式指出日常操作錄像中在標本采集常見部位、消毒方法、消毒液待干時間、檢驗項目的采集順序、搖勻方法等方面的錯誤,同時播放規范血標本操作視頻,以糾正臨床護士在工作中的錯誤;患者宣教方面采用情景模擬表演的形式給予展示標本檢驗的注意事項,同時將完善的患者宣教用語用情景劇的形式展示給護士,同時通過一定的考核方式檢測培訓效果。②完善信息系統 系統設置漏洞、條碼出現重復打印主要是由于我科采用條碼檢驗標本管理系統陳舊,未根據實際情況進行調試和更新,使條碼出現重復打印的缺陷。小組匯合系統問題與醫院信息科溝通,經過調整系統以解決條碼重復打印的問題,同時在條碼系統中配備常用檢驗項目相關血容器試管顏色、容器指示,使護士能較快準確地選用試管進行黏貼,盡可能簡化護理工作程序;同時就以往系統和條碼使用過程中出現的問題和解決方案進行專項培訓,目的是能使護士在繁忙的臨床工作中迅速、準確地選用和黏貼條碼,提高工作效率,同時避免因信息系統缺陷出現條碼黏貼錯誤而引起標本出現缺陷。③規范檢驗標本的運送 為保證標本運送的及時性,制定收取標本流程及標本運送工作規范,做到配送員在收取標本前與護士核查、檢驗科在接收血標本前與配送員的核查;核查的內容包括條形碼是否清晰可辨別,采集容器、采血量是否符合申請檢驗項目的要求,標本采集至送檢驗室的時間及送檢過程標本的保存方法是否符合標本送檢要求,送檢科室是否正確等。購買檢驗標本運送專用箱并配備專人管理血標本的運送,對運送工人進行相關運送知識培訓,要求其運送標本做到防震蕩、防破損、防污染,按照標本送檢要求將標本送達目標科室。設置標本交接記錄本,規定護士與配送人員、配送人員與檢驗室相關人員之間在進行標本交接時落實雙簽字,這樣可直觀查詢和追蹤各標本的去向,并找出易出現漏洞的環節。

1.3評價方法

自行設計的患者及家屬滿意度調查表,內容包括服務形象與意識、護士的工作能力、病區管理、健康教育、關愛與溝通五部分內容。調查表總的信度Cronbachs α系數為0.87,各維度中的Cronbachs α系數為0.61~0.84;調查表內容效度Spearman相關系數為0.80~0.96。

1.4 統計學方法

采用SPSS16.0軟件進行秩和檢驗及χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

通過檢驗發現實施QCC管理后患者滿意度較前升高,而血標本分析前不合格率較前降低,差異有高度統計學意義(P<0.01)。見表1、2。

表1 實施QCC前后患者滿意度比較(%)

表2 實施QCC前后血標本分析前不合格率比較

3 討論

將品管圈工具應用于血標本分析前質量改進中,取得較佳效果,這對QCC作為持續質量改進工具具有一定的推廣價值。

3.1 保證血標本檢驗與分析前質量

就標本采集內容及注意事項,相關護理教材的介紹比較簡單,大多只是對靜脈采血技術的相關流程進行講解,而對現在醫院臨床常用采血項目、每個采血項目對應的采血試管及每個項目采血時的注意事項并未進行詳細講解,存在教材理論知識與實際臨床工作應用脫節現象。見習及實習護士在進入醫院見習或實習前,僅憑借學校已有的采血相關知識,而在進入臨床工作后因臨床帶教老師知識水平和護士自身學習水平的差異而不同;新入職護士在進入臨床工作前,醫院缺乏對新護士臨床檢驗知識的系統培訓,常以護士自學的形式進行,而新護士在獲取醫院檢驗相關知識資源的能力有限,忙碌的臨床工作一定程度致使其學習時間減少,同時護士個人因教育背景和性格差異致使其主動學習的能力和意識差異,綜合因素導致護士在標本檢驗方面存在知識漏洞。臨床工作中每天都需涉及檢驗標本知識,當護士在遇到檢驗相關問題時的日常做法是打電話咨詢檢驗科人員,這樣不僅會降低自己的工作效率,同時也增加檢驗科的日常工作量。QCC活動小組針對血標本分析前各個階段,查找其中存在的相關問題,利用品管圈方法,應用PDCA循環,通過培訓以鞏固及完善護士檢驗相關知識,制定標本采集流程和羅列日常標本采集工作中欠規范的地方以規范血標本采集操作,定點放置采集后標本,定人負責標本運送,將血標本分析前不合格率由 5.91‰(269/45516)降低至實施后的 1.32‰(57/43294),達到了預期控制目標。

3.2 改善工作流程,提高工作效率

通過定放置標本、定人進行標本運送,完善病房與運送員、運送員與檢驗科的交接,規范交接的雙簽名制度以保證標本分析前階段的時效性,防止標本的遺失。同時購買標本運送專用箱,改善標本運送條件,規范護士卷單和條碼掃描操作流程,完善配送員、護士、護工等相關人員的培訓,對保證標本的安全轉運有十分重要的意義[10]。

3.3 提高圈組成員的綜合能力

品管圈活動按PDCA步驟循環逐步進行,從不識QCC管理工具到知道、了解、熟悉以及熟練應用,使成員的個人綜合能力得到一定的提升。經過選定主題、討論問題、分析問題、擬定整改措施的過程,促使圈員自主學習、積極的分析問題與解決問題,這個過程促使小組成員的分析問題與解決問題的能力得到一定程度的提高;集體討論、擬定與實施對策,可以充分發揮各個成員的策劃、創新以及團隊合作的能力;為了了解和解決問題,圈員通過查閱文獻,制作幻燈,繪制柏拉圖等以數據的形式展示活動成果,這鍛煉了成員的科研思維能力,同時使成員查閱文獻和解決問題的能力得到提高。在討論時,圈員們頭腦風暴,暢所欲言,提出解決方案,以解決工作中的難題。本次主題涉及檢驗科、配送公司等多個部門,在多次與各部門協調解決問題的過程中,使圈員的溝通能力得到鍛煉[11]。QCC活動使臨床護士用數據說明問題的意識增強,促使以物為中心向以人為中心的護理管理模式的轉變[12]。

[參考文獻]

[1] 申子瑜. 醫學管理學-臨床實驗室管理分冊[M]. 北京:人民衛生出版社,2003:108-110.

[2] 趙梅霖,余海峰,陳賢君,等. 六西格瑪法在降低住院病人尿培養標本不合格率中的應用[J]. 護理學報,2010, 15:32-34.

[3] 叢玉隆. 臨床實驗室分析前質量管理及對策[J]. 中華檢驗醫學雜志,2004,(8):7-11.

[4] Alisna MJ,Alrarezv,Barba N,et al. Pre-analytical quality control program-an overview of result[J]. Clin Chem Lab Med,2008,46(6):849-854.

[5] 劉慧琴,徐愛明. 不合格血標本 1752 份的原因分析與對策[J]. 解放軍護理雜志,2010,27(4):613-618.

[6] 李惠玉,祁靜,楊琛. 366例不合格血標本原因分析及護理對策[J]. 實用臨床醫藥雜志,2010,6:76-77.

[7] 申子瑜,曾潔. 檢驗分析前護理工作與臨床檢驗質量保證[J]. 中國護理管理,2011,11(2):5-7.

[8] 田桂琴,斯國梅,黎淑君. 檢驗標本不合格的常見原因分析及護理對策[J]. 實驗與檢驗醫學,2011,29(2):153-154.

[9] 呂玨. 淺談醫學檢驗分析前質量保證[J]. 臨床檢驗雜志,2007,6:468.

[10] 徐建鳴,丁萬紅,方亭妮,等. 應用品管圈實施患者跌倒管理的實踐[J]. 中國護理管理,2012,12(1):23-26.

[11] 豐榮,郭娜,劉薇. 住院患者標本轉運流程的構建[J]. 中華現代護理雜志,2012,18(14):1698-1701.

[12] 劉光娣,陳軍軍,田永明. 品管圈管理在提高ICU護士抬高床頭依從性中的應用[J]. 中華現代護理雜志,2012, 18(31):3814-3815.

(收稿日期:2015-01-04)