IPO公司獲得的政府補助:原因及后果

摘要:近年來,我國IPO公司上市前獲得了大量政府補助。針對這一怪像,文章分析IPO公司獲得政府補助的原因及后果。文章認為,IPO發行市場長期被管制,以及我國的財政分權體制和官員晉升機制共同導致地方政府為IPO公司提供了大量政府補助,但政府在發放補助過程中與企業之間存在信息不對稱,其會導致政府補助對公司產生負面影響。文章還認為,推動IPO發行“注冊制”改革有利于緩解IPO公司的政府補助怪像。文章不僅解釋了IPO公司獲得政府補助的怪像,還為政府推行“注冊制”改革提供了參考。

關鍵詞:政府補助;財政分權;官員晉升

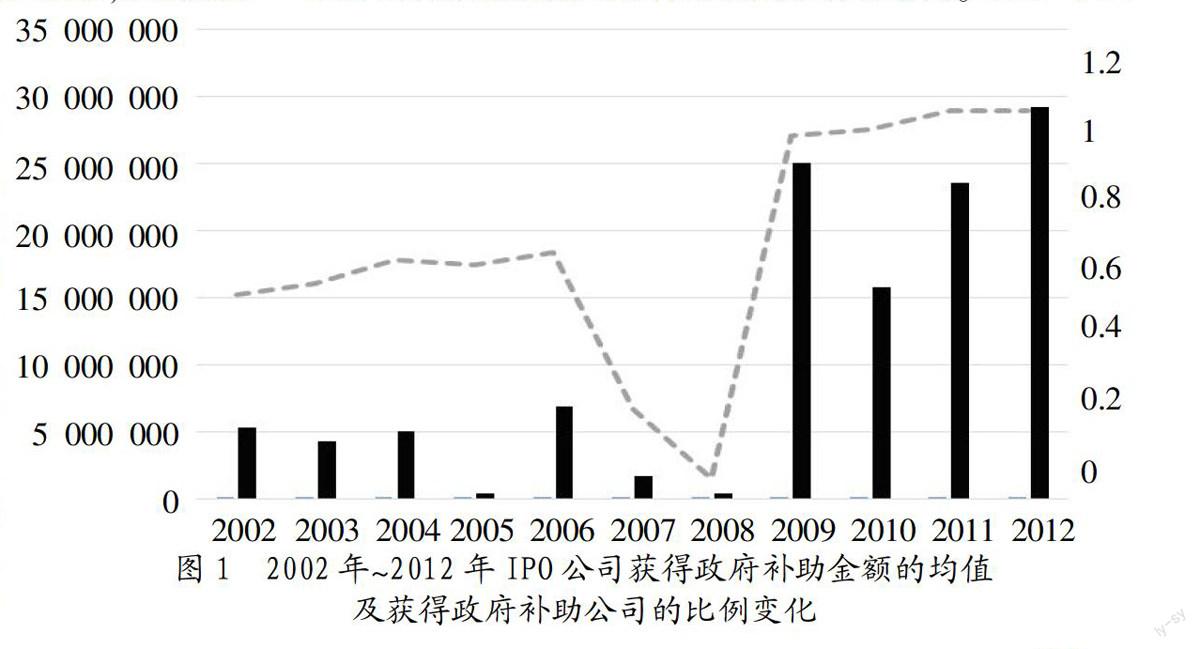

近年來,我國IPO公司獲得的政府補助越來越多。圖1繪制了2002年~2012年IPO公司獲得政府補助金額的均值及獲得政府補助公司的比例變化。可以看出,除2005年、2007年和2008年因各種原因而暫停IPO外,2009年之前,平均每家IPO公司大約獲得了500萬左右的政府補助,2009年以后,平均每家公司獲得的政府補助金額達到2 500萬之巨,其規模巨大令人咂舌。與此同時,獲得政府補助公司的比例也從早年的50%增加到幾乎100%,這著實不讓人驚嘆。針對IPO公司獲得政府補助越來越普遍的怪像,我們不禁要問,產生這一怪像的原因何在?其會對IPO公司產生什么樣的影響?基于此,本文提出如下兩個研究問題:第一,IPO公司為何會獲得如此多的政府補助?第二,IPO公司獲得的政府補助對其有利還是有弊?

針對公司獲得政府補助的問題,現有學者已經做了大量研究工作。部分研究分析了公司獲得政府補助的原因。如潘越,戴亦一和李財喜(2009)發現,民營企業的政治關聯能使陷入財務困境的公司獲得更多的政府補助。還有部分研究通過分析捐贈的動機討論政府補助的問題。如李四海,陸琪睿和宋獻中(2012)發現,虧損企業之所以還愿意進行捐贈,主要是因為虧損企業與政府之間存在政府補助的利益交換。張敏、馬黎珺和張雯(2013)也發現,企業的慈善捐贈越多,他們從政府手中獲得的政府補助也越多。更多研究關注了公司獲得政府補助的經濟后果。任曙明和張靜(2013)發現,補貼企業的產品加成率低于非補貼企業,該現象在裝備制造業的各細分行業均有體現,且補貼每增加1%,通過非生產性成本增加導致加成率下降0.357 5個單位,即補貼并未換來裝備制造業企業產品競爭力的提升。羅宏、黃敏、周大偉和劉寶華(2014)發現,公司管理層利用政府補助發放了超額薪酬,同時還通過提高薪酬業績敏感性為其超額薪酬進行辯護,掩蓋其自利性動機。王紅建、李青原和邢斐(2014)發現,負向盈余操縱的公司能獲得更多的政府補助,且金融危機后,該關系更強。任曙明和呂鐲(2014)以裝備制造業為研究對象,發現政府補助完全抵消了融資約束對企業生產率的負面效應,政府補助的平滑機制促進了裝備制造企業生產率的平穩增長。但也存在四分之一的企業,政府補助對生產率的正面效應小于融資約束的負面效應。周世民、盛月和陳勇兵(2014)發現,生產補貼具有一定的出口激勵作用,但差異化特征明顯,補貼的出口激勵程度幾乎呈現與補貼分配特征完全相反的結果,生產補貼存在典型的資源錯配問題。可見,已有研究已經針對上市或非上市公司獲得政府補助的原因及后果進行了大量討論,研究認為,公司基于一定的政治關系獲得了政府補助,但政府補助對上市公司產生了負面影響。然而,上述研究均未關注IPO公司獲得的政府補助問題,本文研究希望填補這一文獻空白。具體地,本文討論IPO公司獲得政府補助的動機及其后果。

一、 IPO公司獲得大量政府補助的原因

我國IPO發行市場是一個嚴格管制的市場。1999年之前,我國IPO發行實行“審批制”,即國務院證券監管機構根據經濟發展和市場供求制定每年的股票發行規模,并通過計委將指標分配到各省市和國家有關部門。1999年之后,股票發行改為“核準制”。“核準制”又經歷了“通道制”和“保薦制”兩個階段。其中,2001年~2003年,股票發行實行“通道制”,即每家證券公司一次只能推薦一定數量的企業發行股票,所推薦企業核準一家后才能再報一家,具有主承銷商資格的券商擁有2條~8條通道。2004年之后,股票發行開始實行“保薦制”。“保薦制”下,股票發行由承銷商進行保薦,證監會也不再限制通道數量。看似證券監管部門不再對發行規模進行限制,但實際上,證監會依然會根據市場狀況調節發行節奏,甚至暫停股票發行。可見,我國IPO發行市場是一個長期受到監管部門嚴格管制的非市場化的市場,證券發行受到長期壓制。

IPO發行市場的非市場化致使IPO資源成為一項十分稀缺的資源,在這一特殊的制度背景下,地方政府和地方官員會積極推動公司IPO上市。導致這一現象的根源與我國的政治激勵制度設計緊密相關。我國中央政府和地方政府之間實行財政分權體制,財政分權體制賦予地方政府獲得額外財稅收入的權利,因此,其大大激勵了地方政府促進本地經濟發展的動機(Jin,Qian & Weingast,2005)。與此同時,我國對地方官員的考核長期以GDP為綱,只要該行為能促進當地GDP增加,地方官員就會積極推動其快速發展。推動公司IPO上市就是這樣“一石二鳥”之事,因為其不僅能為當地經濟發展注入巨大活力,還能有力助推地方官員政治升遷(Piotroski & Zhang,2014)。因此,推動當地企業IPO上市是地方政府全力推動的重大事件。

盡管地方政府和地方官員都有動機推動當地企業進行IPO,但IPO發行并非易事,其不僅需要向中介支付大量發行成本,還面臨政策不確定性帶來的巨大時間成本。以2010年首發的339家A股公司為例,其支付給承銷商、會計師事務所和律師事務所等中介機構的發行費用占募集資金的比重為6.1%,平均發行成本高達6 204萬元,成本最低的公司也達到1 848萬元,花費之巨令人咂舌。而且,由于發行政策不確定性高,即使公司支付了大量成本也可能無法順利上市。2004年至今,證監會已5次暫停股票發行。特別是近年來,為穩定市場預期、控制發行節奏,證監會還積壓了大量首發申請資料。截止2014年底,尚有654家公司排隊待審。這無疑進一步增加了IPO公司的上市成本。

為緩解公司IPO上市過程中產生的大量成本,促使IPO公司積極申請籌備上市工作,并最終實現本地經濟發展以及官員的個人政治晉升,地方政府和地方官員會采用包括政府補助在內的各種機會主義行為以推動公司IPO上市。

二、 IPO公司獲得政府補助的后果

當地方政府為IPO公司提供了大量政府補助后,政府補助能否改善公司長期業績呢?咋一看,公司獲得政府補助能夠直接提高公司短期業績,幫助公司獲得較高的資本市場估值,有利于公司順利成功上市。同時,公司還可將政府補助用于投資、研發、彌補上市成本等,其均有利于改善公司長期業績。然而,政府補助對公司產生的影響并非如此簡單。

事實上,政府補助可能會對公司長期業績產生嚴重的負面影響,其原因在于,公司和政府之間存在信息不對稱問題。一方面,政府在發放補助前無法確定合適的補助對象,其只能依據某些客觀標準決定是否將補助發給擬上市公司。倘若公司確定了明確的補助發放標準,公司就有動機根據該標準制定相應的應對策略。如Gwartney,Lawson和Holcombe(1998)指出,為獲得高額補貼,公司會進行“尋補貼”投資。安同良、周紹東和皮建才(2009)也發現,公司會發送虛假創新類型信號以獲取政府補助。可見,在政府補助發放前,公司存在逆向選擇問題。另一方面,公司獲得政府補助后,并不會按照政府意愿使用該補助,政府的監督缺失會降低政府補助的效用,甚至可能導致公司揮霍所得補助。劉海洋、孔祥貞和馬靖(2012)發現,補助會降低公司談判時的討價還價能力,誘發公司過度購買行為。江飛濤、耿強、呂大國和李曉萍(2012)認為,地方政府為公司提供補貼會減少公司投資所需的自有資金,使其投資行為更具風險性,最終造成公司及其所在行業的過度投資。王克敏、楊國超、劉靜和李曉溪(2015)指出,地方政府為爭奪處于政府管控下的IPO資源所提供的補助越多,IPO公司的正常生產經營被干擾的也越嚴重。可見,公司獲得政府補助后還會產生嚴重的道德風險問題。因此,當政府補助在實施過程中存在逆向選擇和道德風險問題時,其就可能導致政府補助無法有效發揮其積極作用,甚至可能對產生大量負面影響。

綜上,盡管政府補助有助于提高公司短期業績,但由于政府和公司之間存在信息不對稱,公司為獲得政府補助會采取一系列機會主義行為,且公司獲得政府補助后還會產生大量道德風險,兩者均會對公司產生負面影響。

三、 證券發行體制改革與政府補助

根據前文分析,公司獲得政府補助會對IPO公司產生大量負面影響,而公司獲得大量政府補助的根源在于,IPO發行市場長期被管制,同時我國的財政分權體制和官員晉升機制又激勵地方政府和官員積極向公司提供補助以推動其成功上市。那么,在當前政治激勵制度無法改變的前提下,通過證券發行體制改革能否弱化政府向擬上市公司提供政府補助的激勵,并減少政府補助對公司產生的負面影響呢?

本文認為,證券發行體制改革從“核準制”過度到“注冊制”能部分地弱化地方政府向擬上市公司提供補助的激勵,同時,隨著政府補助金額的減少,政府補助對公司產生的負面影響也會降低。具體地,在“注冊制”下,證券監管部門雖然還會對IPO發行進行審核,但僅會對注冊文件進行形式審查,不會對文件進行實質判斷,換言之,審查部門是基于公司會完全正確地進行報表披露而對注冊文件進行審核。在此制度下,公司IPO發行的難度將大大降低,大量公司將陸續上市,IPO資源的稀缺程度就會快速下降。

當IPO資源相對豐富時,公司IPO上市對地方經濟的拉動作用會相對降低,對地方政府官員升遷的幫助也會減弱。自然地,地方政府和地方官員向擬上市公司提供政府補助的動機就會大大降低。與此同時,盡管政府和公司之間依然存在信息不對稱,但政府補助金額的下降會大大降低政府補助對公司產生的負面影響。換言之,“注冊制”改革將大大緩解IPO公司獲得政府補助的怪像。

在美國,證券發行體制采用“注冊制”,這一制度下就未曾產生IPO公司的政府補助問題。其中一個重要原因就是美國“注冊制”下,公司發行上市非常容易,雖然也很容易導致退市現象。在IPO資源十分豐富的環境下,政府補助就沒有存在的理由,當然也無從談起其負面影響。因此,本文研究結論建議我國證券發行體制應逐步從“核準制”過度到“注冊制”。

當然,僅僅推行IPO發行的“注冊制”改革還不夠,還需要證券發行環節的整體配套體制改革,如完善證券集體訴訟制度,以預防IPO公司造假現象的產生;強化保薦人和會計師事務所的職責分離,保薦人應側重證券承銷業務,而會計師事務所對報表信息的準確性負責,只有做到各司其職,才能做到事后產生證券訴訟可以明確訴訟主體和法律責任。當發行制度、訴訟制度、中介制度共同得以完善時,IPO公司的政府補助怪像才能得到較好解決。

四、 結論

針對近年來IPO公司獲得政府補助越來越多的現象,本文試圖分析該現象的原因及其對公司產生的影響。本文認為,在IPO市場受到政府管制的背景下,IPO資源十分資源,與此同時,我國的財政分權體制和官員晉升機制又激勵地方政府和官員積極推動公司上市。因此,地方政府為擬上市公司提供了大量政府補助。然而,由于政府和公司之間存在嚴重的信息不對稱,公司申請政府補助時存在逆向選擇問題,而獲得補助后還會滋生道德風險,其會對公司產生嚴重的負面影響。進一步地,本文還認為,當證券發行體制改革從“核準制”過度到“注冊制”后,IPO資源稀缺的現狀就會大大改善,地方政府和官員向擬上市公司提供政府補助的動機就會大大減少,政府補助對公司產生的負面影響也會被削弱。

針對IPO公司獲得大量政府補助這一怪像,本文給出了詳細的原因及結果分析,基于此,本文試圖給出解決這一怪像的方案。本文認為,在無法改變我國當前的政治激勵制度的前提下,中央政府應積極推動IPO“注冊制”改革,這是因為,“注冊制”改革不僅能緩解目前證券發行體制中的種種弊端,更重要的是,推行“注冊制”改革后,IPO資源不再稀缺,地方政府不會再有動機去匯聚各種資源幫助企業上市,政府補助問題自然就會得到解決。因此,本文研究結論支持中央政府大力推動“注冊制”改革。

本文研究結論具有以下三方面貢獻:首先,本文研究拓展了以往關于政府補助研究的研究對象,集中討論了IPO公司獲得政府補助的原因及后果。其次,本文研究發現政府補助對IPO公司可能會產生長期的負面影響,其對IPO長期業績的研究也有一定貢獻。最后,本文研究結論還具有一定的實踐價值。具體地,本文提醒IPO公司應謹慎申請補貼,其并不會對公司產生積極影響;同時,本文還為當前中央政府積極推動IPO“注冊制”改革提供了重要參考。

參考文獻:

[1] 潘越,戴亦一,李財喜.政治關聯與財務困境公司的政府補助——來自中國ST公司的經驗證據[J].南開管理評論,2009,(5):6-17.

[2] 李四海,陸琪睿,宋獻中.虧損企業慷慨捐贈的背后[J].中國工業經濟,2012,(8):148-160.

[3] 張敏,馬黎珺,張雯.企業慈善捐贈的政企紐帶效應——基于我國上市公司的經驗證據[J].管理世界,2013,(7):163-171.

[4] 任曙明,張靜.補貼、尋租成本與加成率——基于中國裝備制造企業的實證研究[J].管理世界,2013,(10):118-129.

[5] 羅宏,黃敏,周大偉,劉寶華.政府補助、超額薪酬與薪酬辯護[J].會計研究,2014,(01).

[6] 王紅建,李青原,邢斐.金融危機、政府補貼與盈余操紛——來自中國上市公司的經驗證據[J].管理世界,2014,(7):157-167.

[7] 任曙明,呂鐲.融資約束、政府補貼與全要素生產率——來自中國裝備制造企業的實證研究[J].管理世界,2014,(11):10-23.

[8] 周世民,盛月,陳勇兵.生產補貼、出口激勵與資源錯置:微觀證據[J].世界經濟,2014,(12).

[9] 安同良,周紹東,皮建才.R&D補貼對中國企業自主創新的激勵效應[J].經濟研究,2009,(10):87-98.

[10] 劉海洋,孔祥貞,馬靖.補貼扭曲了中國工業企業的購買行為嗎?——基于討價還價理論的分析[J].管理世界,2012,(10):119-129.

[11] 江飛濤,耿強,呂大國,李曉萍.地區競爭、體制扭曲與產能過剩的形成機理[J].中國工業經濟,2012,(6):44-56.

[12] 王克敏,楊國超,劉靜,李曉溪.IPO資源爭奪、政府補助與公司業績研究[J].管理世界,2015,(9).

[13] 邵敏,包群.政府補貼與企業生產率——基于我國工業企業的經驗分析[J].中國工業經濟,2012,(7).

[14] 陳冬華.地方政府、公司治理與補貼收入——來自我國證券市場的經驗證據[J].財經研究,2003,(9). [15] 陳曉,李靜.地方政府財政行為在提升上市公司業績中的作用探析[J].會計研究,2001,(12).

基金項目:國家自然科學基金項目(項目號:70872023、71272072)。

作者簡介:楊國超(1987-),男,漢族,河南省洛陽市人,復旦大學管理學院財務金融系博士生,研究方向為公司財務與資本市場。

收稿日期:2015-10-16。