直插敵占區(qū)心臟的一把利劍——敵后武工隊(duì)

宋鑫娜

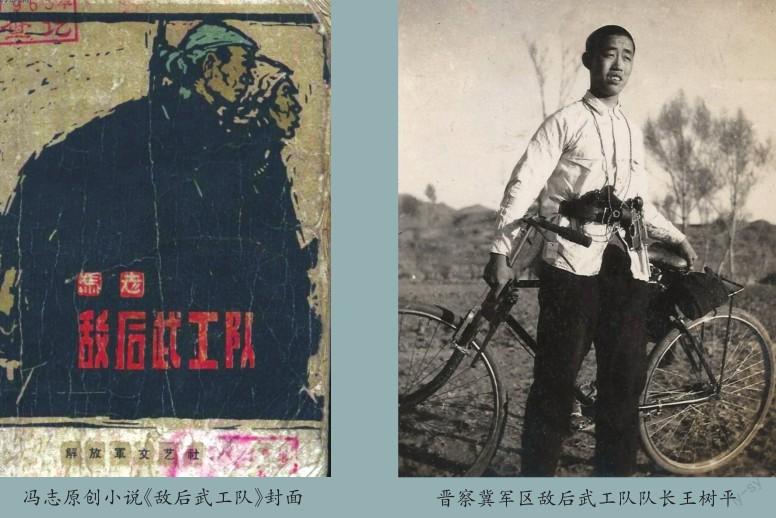

提起敵后武工隊(duì),很多人腦海中會(huì)閃現(xiàn)出李向陽(yáng)這個(gè)光輝而經(jīng)典的銀幕形象,抑或是馮志所創(chuàng)作的《敵后武工隊(duì)》小說中魏強(qiáng)等武工隊(duì)員深入敵后,與敵人斗智斗勇的精彩橋段。在影視作品或小說中所運(yùn)用的夸張與虛構(gòu)的藝術(shù)手法我們暫且不談,但是中共領(lǐng)導(dǎo)下的敵后武工隊(duì)在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間所立下的累累戰(zhàn)功卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。在“見證抗戰(zhàn)——紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年京津冀檔案文獻(xiàn)展”展廳內(nèi),有一組檔案總是能引起參觀者的駐足,那是《冀中軍區(qū)九分區(qū)敵后武工隊(duì)如何開展工作》的一份文件,這份保存在北京市檔案館的油印小冊(cè)子詳細(xì)記述了冀中平原武工隊(duì)開展工作的方式和方法。

生于危難

1937年7月底,隨著北平、天津和河北的相繼淪陷,華北的大片領(lǐng)土落入敵手。在這片滿目瘡痍的土地上,日軍開始了對(duì)華北人民殘酷的殖民統(tǒng)治。從1941年3月到1942年底,日軍為了鞏固其統(tǒng)治,在整個(gè)華北地區(qū)推行了全面實(shí)行法西斯統(tǒng)治的治安強(qiáng)化運(yùn)動(dòng)。面對(duì)敵人瘋狂的“蠶食”和“掃蕩”,地處冀中平原的冀中根據(jù)地也受到了威脅,形勢(shì)岌岌可危。為了扭轉(zhuǎn)不利局面,從1941年6月起,華北八路軍先后派出“武裝工作團(tuán)”和“武裝宣傳團(tuán)”等小分隊(duì),打入敵占區(qū)后方,宣傳抗日,鎮(zhèn)壓漢奸,破壞日偽的“治安”計(jì)劃和軍事設(shè)施。“武裝工作團(tuán)”和“武裝宣傳團(tuán)”作為敵后武工隊(duì)的雛形有效地配合了八路軍的正面作戰(zhàn)和游擊戰(zhàn)的開展。1942年1月,這種作戰(zhàn)方式得到了中央北方局書記聶榮臻的肯定,決定進(jìn)一步推廣,并明確了武工隊(duì)的組織編制、工作任務(wù)和斗爭(zhēng)方式。1942年5月13日,冀中七分區(qū)武工隊(duì)正式成立,這是冀中平原成立的第一個(gè)武工隊(duì),由30余名政治過硬,作戰(zhàn)勇敢,能文能武的精干力量組成。1942年8月,由40余名武工隊(duì)員組成的冀中九分區(qū)武工隊(duì)正式成立,后因其戰(zhàn)功顯赫以及馮志的《敵后武工隊(duì)》而聲名鵲起。

敵后武工隊(duì)產(chǎn)生于華北敵后抗戰(zhàn)最為艱苦的時(shí)期,以河北平原的冀中地區(qū)最為活躍。冀中平原水陸交通暢達(dá),物產(chǎn)豐富,素有“華北糧倉(cāng),京津門戶”之稱,歷來為兵家必爭(zhēng)之地。

冀中軍民的對(duì)敵斗爭(zhēng),同其他敵后抗日根據(jù)地緊密配合,形成對(duì)北平、天津、保定、石家莊等軍事重鎮(zhèn)的戰(zhàn)略包圍,消滅和牽制了大量日偽軍,有力地支援了全國(guó)抗戰(zhàn)。

能武亦能文

“武工隊(duì)”雖然是“武”字當(dāng)頭,但攻心為上的政治宣傳卻是武工隊(duì)一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。這可能與我們看到的很多影視作品中表現(xiàn)的有所出入,然而實(shí)際情況的確如此。在這份冀中九分區(qū)如何開展工作的檔案中,我們也能捕捉到這方面的信息。例如:“分組喊話,擴(kuò)大聲勢(shì)。清苑之北大冉,自1940年我們即進(jìn)不去,為開辟這一村子,在夜間突入該村。部隊(duì)分為警戒組、喊話組。喊話則又分為圍樓、街頭、高墻等組,同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)時(shí)全村鄉(xiāng)親親聞街上腳步聲犬吠聲連成一片,從此后崗樓中偽軍老實(shí)了,偽干也和我們接頭。”

武工隊(duì)從成立之初就是由軍分區(qū)政治部直接領(lǐng)導(dǎo),在職能上受軍分區(qū)政治部敵工科的指導(dǎo)。1942年,時(shí)任一二九師師長(zhǎng)的劉伯承就曾反復(fù)強(qiáng)調(diào)武工隊(duì)的任務(wù)是政治進(jìn)攻,羅瑞卿還曾批評(píng)過一些對(duì)武工隊(duì)任務(wù)不熟悉的領(lǐng)導(dǎo)干部,批評(píng)他們將武工隊(duì)當(dāng)做游擊隊(duì)使用。敵后武工隊(duì)對(duì)人員的政治素養(yǎng)要求很高,不僅要全面掌握黨的對(duì)敵斗爭(zhēng)政策和策略,還要具備演講才能,能寫標(biāo)語,善于做敵軍工作和群眾工作。因此,一二九師政治部就曾明文規(guī)定,武工隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)必須是政工干部,而且是營(yíng)以上干部,政委則必須是團(tuán)以上干部。如冀中九分區(qū)武工隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)兼政委楊壽增是團(tuán)的政治處主任。在冀中九分區(qū)開展工作的調(diào)查方法中也提到了以宣傳教育為主的工作方式:“在偽干中選擇較好者給以教育,以招待我們?yōu)槊蔀槲覀兊那閳?bào)員,了解偽干內(nèi)幕及村子情形,也很有效。”

此外,對(duì)日軍喊話也是敵后武工隊(duì)員必須要具備的一項(xiàng)技能。冀中九分區(qū)武工隊(duì)要求隊(duì)員至少要掌握57句日語。日語對(duì)于沒有接受過任何語言訓(xùn)練的武工隊(duì)員來說,確實(shí)有一定的難度。可是這難不倒機(jī)智勇敢的敵后武工隊(duì)員。他們把常用的喊話用語標(biāo)上中文,再對(duì)音調(diào)進(jìn)行模仿。像“哇里哇里哇”,是日語“われわれは”的擬音,意思是“我們”。“森搔尼寒獃斯路!”則是“々は、戦爭(zhēng)に反対する(反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng))”,連起來就是“我們反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)!”于是,在1944年局部反攻的冀中大平原上經(jīng)常出現(xiàn)武工隊(duì)員圍著鬼子炮樓用日語喊話的情景。唐山味兒的冀東日本話,保定味的冀中日本話,經(jīng)常讓炮樓的日本兵抱著腦袋感嘆,這些南腔北調(diào)的日本話太有震懾力了,我還是繳械投降吧!其實(shí),抗戰(zhàn)勝利后日軍也承認(rèn)這種變了調(diào)式的日語喊話,與反戰(zhàn)同盟正規(guī)的日本工作員喊話,收到的效果是一樣的。

深入虎穴

因?yàn)橐钊氲轿C(jī)四伏的敵占區(qū)開展工作,冀中軍區(qū)為每一名武工隊(duì)員配備了精良的武器裝備。基本上,每人一到兩支短槍,其中必有一支在當(dāng)時(shí)十分走紅的德式毛瑟手槍,即人們俗稱的“盒子炮”。電影中手持雙槍、百發(fā)百中的李向陽(yáng)也印證了當(dāng)時(shí)武工隊(duì)員“高大上”的武器裝備。

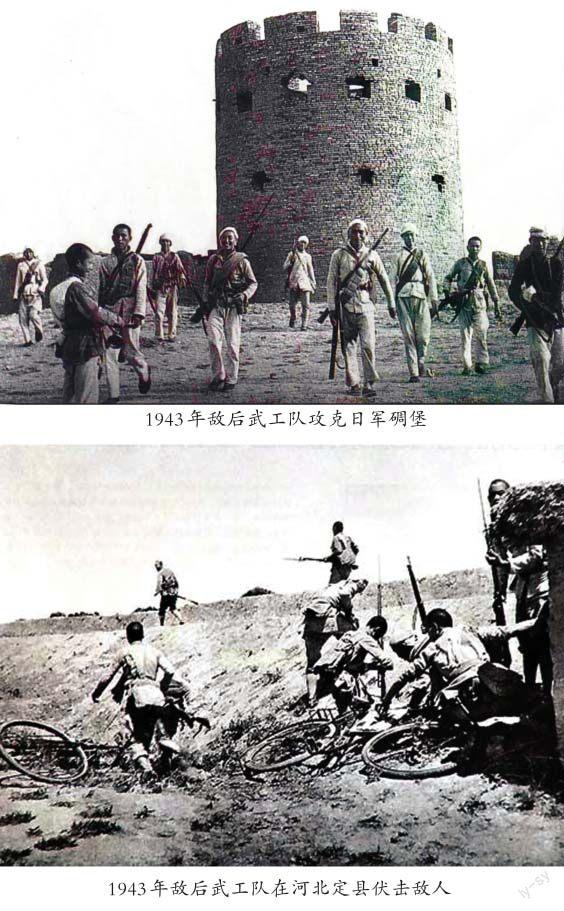

1942年下半年至1943年春,是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)最殘酷、最艱苦的時(shí)期。那時(shí),武工隊(duì)堅(jiān)持在敵人的眼皮底下活動(dòng),晝伏夜出,有時(shí)一夜要轉(zhuǎn)移好幾次。為了隨時(shí)行動(dòng),武工隊(duì)員把槍的皮套去掉,直接插在腰間,晚上則枕在頭下,子彈上膛,與之寸步不離。曾任武工隊(duì)長(zhǎng)的開國(guó)少將王展將軍就在一次談話中道出了身處險(xiǎn)境的苦衷:“日偽對(duì)武工隊(duì)員恨之入骨,我們隨時(shí)都有生命危險(xiǎn)。四年里,我都沒有蓋過被子,脫過衣服和鞋子睡覺,也沒有洗過澡,身上到處都是虱子,癢得不得了。”檔案里“隱蔽的工作方法”就印證了在敵占區(qū)工作如履薄冰的現(xiàn)實(shí):“我們活動(dòng)不發(fā)火光,不高聲說話,消滅痕跡,夜晚過十字路口,進(jìn)村前后設(shè)后衛(wèi)班,倒穿鞋,或后腿走路,以迷惑敵人。”

武工隊(duì)隊(duì)員們?cè)谄D苦的條件下無所畏懼,身處敵占區(qū)的境遇更是險(xiǎn)象環(huán)生。一次,冀中九分區(qū)武工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)馮志到軍區(qū)開會(huì),回來的路上與日軍狹路相逢。情急之下,馮志鉆進(jìn)路旁的一堆麥秸垛里。一個(gè)日軍走過來拿著刺刀一個(gè)個(gè)挑麥秸垛。當(dāng)馮志感覺到日軍快到跟前時(shí),迅速抬起手中的駁殼槍扣動(dòng)了扳機(jī),誰知這一槍竟然沒響,而那個(gè)日本兵也沒來挑他躲進(jìn)的麥秸垛。事后,馮志才發(fā)現(xiàn)槍被麥秸稈卡住了。

主動(dòng)出擊

為了瓦解偽軍,鏟除漢奸,每個(gè)武工隊(duì)都有一份花名冊(cè),這很像我們現(xiàn)在所說的黑名單。花名冊(cè)上詳細(xì)記錄了敵軍的姓名、年齡、住址等信息。冀中九分區(qū)檔案中也對(duì)調(diào)查對(duì)象進(jìn)行了詳細(xì)的分析:一、偽干部的質(zhì)量,群眾對(duì)他的意見;二、偽屬多少,其社會(huì)地位如何;三、抗屬在群眾中的影響及生活情形;四、知名士紳;五、敵偽在該地區(qū)的公開武裝與秘密組織;六、群眾對(duì)我之態(tài)度。

在掌握這些偽軍信息和調(diào)查對(duì)象的基礎(chǔ)上,武工隊(duì)員就可以有的放矢的開展工作了。在冀中某地有一個(gè)為日本人效力,幾經(jīng)疏導(dǎo)仍頑固不化的漢奸丁化成被我們列入了黑名單。這個(gè)漢奸晝夜帶隊(duì)搜查八路軍,抓到后就嚴(yán)刑拷打,還瘋狂叫囂:“我與八路軍不共戴天!”對(duì)此,八路軍采取了堅(jiān)決打擊策略。在掌握了丁化成的日常行蹤后,膽大心細(xì)的武工隊(duì)員懷里裝好抗日政府的布告跟蹤他進(jìn)入集市。在丁化成從炮樓上下來的片刻,一名槍法極準(zhǔn)的武工隊(duì)員一槍就擊中了丁化成的腦袋。見此情形,其手下的偽軍亂了方寸,正要開槍,被埋伏在人群中的武工隊(duì)員控制了。武工隊(duì)員把布告放在他的尸體上,從容而瀟灑地離開了。此后,再也沒有偽軍頭目敢公開與八路軍做對(duì)了。

圓滿謝幕

抗戰(zhàn)后期,隨著戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)和環(huán)境的變化,敵后武工隊(duì)的編制也發(fā)生了改變。1943年秋以后,冀中軍區(qū)很多分區(qū)的武工隊(duì)開始擴(kuò)編,工作內(nèi)容也由原來的宣傳策反、懲治漢奸轉(zhuǎn)化為端崗樓、拔據(jù)點(diǎn)和打游擊。而那時(shí),武工隊(duì)的性質(zhì)已與游擊隊(duì)無異。隨著1944年冀中九分區(qū)等武工隊(duì)的解散和人員調(diào)離,真正意義上的敵后武工隊(duì)也在圓滿完成歷史使命之后悄然退出了抗戰(zhàn)歷史舞臺(tái)。