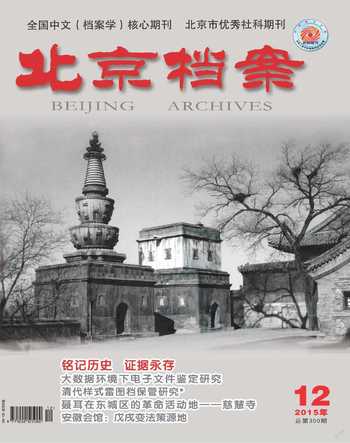

聶耳在東城區的革命活動地——慈慧寺

朱鳳榮

慈慧寺位于北月牙胡同11號,原為明朝司設監,清朝重修改名為慈慧寺。20世紀30年代初,慈慧寺曾是中共北平地下黨的秘密活動地。此地也是地下黨領導的中國左翼戲劇家聯盟北平分盟的主要活動場所,聶耳在北平時經常到慈慧寺參加革命活動。

1932年2月,在中共北平地下組織領導下,成立了中國左翼戲劇家聯盟北平分盟(簡稱北平劇聯)。當時,地下黨和社會上的一些進步青年,就在慈慧寺中因陋就簡排練革命劇目。劇團還廣泛聯系社會演出團體及學生劇團,活動范圍及于天津、太原、綏遠等地,成為北方的話劇重鎮。而在慈慧寺進進出出的年輕人當中,就有我國偉大的音樂家和革命者,中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》的曲作者——聶耳。

聶耳,原名聶守信,1912年2月出生于云南省昆明市。到上海后,取筆名聶耳。他自幼喜愛音樂,深受滇劇、云南花燈等民間音樂的熏陶,會演奏笛子、胡琴、三弦等多種民間樂器。1927年,聶耳考進省立第一師范學校,在這所進步學校里受到革命思想的影響,開始接觸學習馬克思列寧主義的革命理論并參加進步活動。大革命時期,聶耳參加了進步學生運動。為了逃避搜捕,1930年他來到上海,積極投身中國共產黨領導下的革命文藝活動。在聶耳短暫的一生中,從1932年8月至1932年10月在北平停留的三個月的時間里,對于他有著不同尋常的意義。

1932年8月,20歲的聶耳由上海來到北平。此時離滬緣于同年7月,他在上海左翼刊物《電影藝術》上,發表的一篇戰斗性評論文章《中國歌舞短論》引起軒然大波,使他毅然退出所在的上海明月歌劇社,并來到北平。其實在上海文藝界里,他一直是中國共產黨領導的左翼文化運動的活躍成員,參加了許多愛國運動。

9月中旬,北平劇聯領導于伶約請聶耳為北平劇聯機關報《戲劇與電影》撰稿。從9月中旬起,聶耳參加了北平劇聯和左翼音樂家聯盟的排練、演出和組建活動,并參加了高爾基的劇本——《夜店》的排練。應北平劇聯之邀,聶耳負責籌建左翼音樂家聯盟(簡稱北平音聯)。12月,北平音聯正式成立。

10月28日,由清華大學同學會發起,為在東北抗日的義勇軍募捐進行義演,聶耳應邀參加演出。演出開始不久,特務就進會場搗亂并往臺上扔石頭。聶耳無所畏懼,任憑臺上亂石飛舞,仍然堅定地走上臺堅持演出。在他小提琴的伴奏下,全場高唱《國際歌》。待唱完回到后臺,大家才發現聶耳的頭部被石頭打傷,鮮血淋淋。第二天,聶耳又趕到位于東黃城根的中法大學參加關于中國革命問題的講演,并被到場群眾激奮的情緒深深感染。

經過在北平劇聯、北平音聯的鍛煉,聶耳慎重地向北平劇聯領導提出了要加入中國共產黨的強烈愿望。北平劇聯黨組織經過認真討論,一致認為聶耳已經基本具備加入黨組織的條件,只是因為他在北平沒有固定職業,基本生存沒有保障,且正打算趕回上海,所以沒有辦理入黨手續,后于1933年,由田漢介紹在上海加入中國共產黨。

聶耳入黨后,不僅獲得了新的政治生命,藝術才華也得到了進一步的發揮,成為中國新音樂的開路先鋒和反法西斯的勇士。1935年,聶耳為電影《風云兒女》所作主題歌《義勇軍進行曲》,反映了在民族危亡時,中華民族萬眾一心、團結御侮、奮勇抗爭、一往無前的偉大的愛國主義精神,激發了中國人民與日本侵略者血戰到底的英勇氣概。這首作品一經誕生,就像插上了翅膀,在祖國大地上到處傳唱,奏響了挽救民族危機的時代最強音。1949年9月27日,中國人民政治協商會議一致通過,由田漢作詞、聶耳譜曲的《義勇軍進行曲》為中華人民共和國代國歌。1982年,《義勇軍進行曲》被五屆全國人大第五次會議確定為中華人民共和國國歌。

“文以載道,詩以言志,樂乃心聲”。聶耳本人乃至他那些激越高昂的不朽作品,都是那個特定的民族危亡時代所造就。那些鏗鏘有力的音符,也都是那個時代背景下人民的心聲。聶耳曾在日記中提出“怎樣去做革命的音樂”。聶耳是一個天才的音樂家,又是一個革命者,而且恰恰因為后者,才折射出前者的輝煌。聶耳一生中的創作,絕大部分都是在1933至1935年之間完成的。這一時期,正是民族危機極為嚴重的時期,也是國民黨反動派對革命人民實行軍事“圍剿”和文化“圍剿”最瘋狂的時候。聶耳始終站在斗爭的前列,在他創作的歌曲中,表達了人民的呼聲、民族的怒吼。由于聶耳所譜寫的大量歌曲反映了人民的心聲,成為鼓舞人民、教育人民、打擊敵人的有力武器和戰斗號角,因而引起反動當局對他的仇恨并要逮捕他。聶耳按照黨組織的決定離開上海,取道日本赴蘇聯。1935年7月17日,聶耳在日本不幸遇難,年僅23歲。

1959年,在拍攝趙丹主演的影片《聶耳》時,攝制組特意選擇了慈慧寺做為外景地,真實地再現了當年聶耳的革命經歷。

今天,每當五星紅旗冉冉升起,雄壯的《義勇軍進行曲》在耳邊回響時,我們都會情不自禁地想起它的曲作者,卓越的人民音樂家——聶耳。

作者單位:北京市東城區檔案局