科技人才政策成效的區域性差異

[摘要] 我國科技人才政策實施成效,存在地區結構性差異。本文構建總量指標與密度指標相結合的評價指標體系,利用統計數據分析我國東中西部地區科技人才政策成效。研究發現,2002-2011年,中西部地區與東部地區的科技能力指數差距有所發散,而科技產出效能指數差距有所收斂,表明新時期我國科技人才引進、培養和流動政策沒有逆轉中西部與東部地區科技能力差距發散趨勢,而科技人才激勵政策在中西部地區產生了顯著成效。

[關鍵詞] 科技人才政策 實施成效 區域差異 東中西部地區

[中圖分類號] G322.7 [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-6623(2015)01-0088-05

[作者簡介] 劉洪銀(1968 — ),山東昌邑人,天津農學院人文學院副教授,經濟學博士,南開大學特約研究員,研究方向:人力資源經濟管理。

我國經濟社會發展出現諸多不平衡現象,制約全面協調和可持續發展,亟待政策引導和調整。貫徹人才強國戰略,改進科技人才政策,提高政策作用成效,是根本選擇。經濟社會不平衡發展與科技人才政策成效結構性差異互為因果。科技人才政策修正需要分析人才政策成效的結構性差異,發現政策修正的著力點,有的放矢地提出改進措施。當前學者對科技人才政策成效差異化研究較少,結構性差異研究更需要深入推進。本研究從結構性差異最突出的區域差異入手,研究科技人才政策成效,為政策制定和修改提出決策咨詢建議。

一、科技人才政策成效區域差異的形成

我國地區之間在地域文化、區位特征、經濟基礎和地方性政策措施存在差異,科技人才政策措施實施成效在各地區之間存在差異。如江南和江北文化、東中西部地域文化差異,人們對政策的理解把握和分解落實就會存在差別,政策成效也會出現差異。除此之外,人才流動障礙減小,區域間人才流動加快,一定程度上削弱了人才政策成效差異。區域間競爭首要的是科技人才的競爭,吸納和留住人才是政策制定和實施的出發點。人才流動格局是動態變化的,不是一成不變的。相應地,政策成效也是動態的,要保持政策的高成效,國家和地方就要建立科技人才政策動態管理機制,及時制定、改進和廢除相關政策。由于各地科技人才政策動態管理水平不一,吸納和留住科技人才的能力存在差別,人才流動態勢不斷影響科技人才政策成效,使科技人才政策成效差異化水平呈動態變化趨勢。

二、科技人才政策成效區域

差異評價指標體系設計

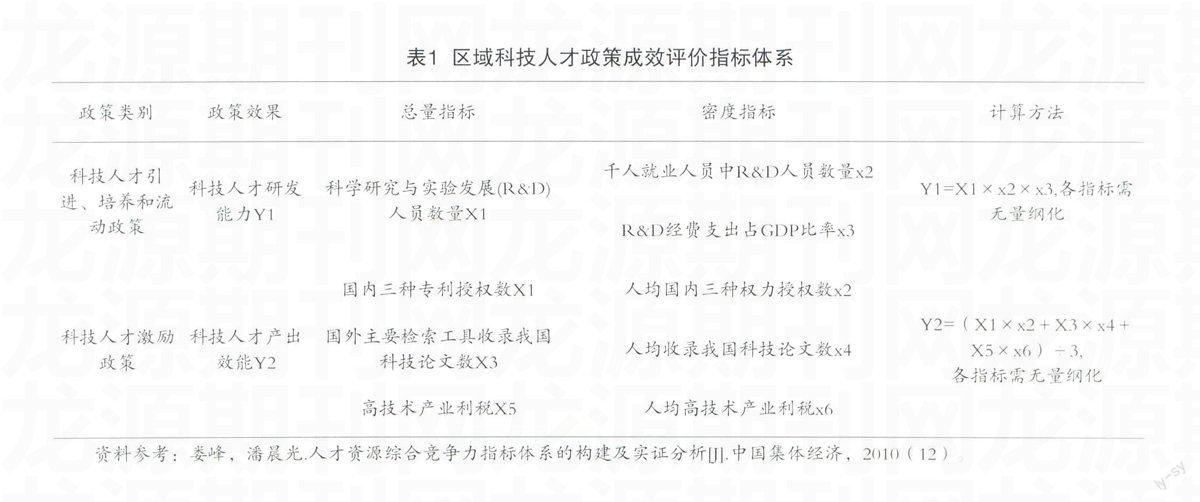

根據我國科技人才政策在引進、流動、培養和激勵等方面的標的對象不同,本研究建立區域科技人才政策成效評價指標體系。如表1所示。

1. 指標選擇

科技人才的主體是科學研究與實驗發展即R&D人員,本研究選擇R&D人員相關數據來分析科技人才政策部分成效。指標分為總量指標和密度指標。總量指標是一個絕對值,度量了規模水平,代表數量概念;密度指標是一個相對值,衡量了平均水平,表示質量含義。科技人才政策成效應從規模和質量兩個維度衡量。

科技人才引進、培養政策的作用目標是科技人才研發能力的提升。總量指標選擇R&D人員數量或折合全時當量,密度指標選擇千人就業人員中R&D人員數量和R&D經費支出占當地GDP的比率。前者用R&D人員數量與千人就業人員比值來表示,而不用千人人口數量,度量了就業人員的科技素質;后者度量了科技研發投入力度,反映了科技工作的物力支持水平。科技人才研發能力用一個總量指標與兩個密度指標的指數化乘積來表示。指數化即無量綱化處理。由于未作無量綱化處理的指標不便于指標間的運算,但指標經過無量綱化處理后,自身不能按時間維度進行比較。因此,只有在指標間進行數學運算時才作無量綱化處理。

科技人才激勵政策的作用目標是激發科技人才的工作積極性,用科技人才產出效能表示。在科技研發能力一定的情況下,科技人才積極性越高,科技產出效能就越大。總量指標選擇國內三種專利授權數、國外主要檢索工具收錄我國科技論文數、高技術產業利稅三個指標。由于相關統計年鑒2007年之后不再統計高技術產業增加值一項,數據之間不能連貫,本研究用高技術產業利稅近似地代表高技術產業對經濟社會的貢獻。密度指標選擇以上三個總量指標的人均值,即總量指標與就業人數的比值:人均國內三種專利授權數、國外主要檢索工具人均收錄我國科技論文數、人均高技術產業利稅。科技人才產出效能用三個總量指標指數分別與對應的密度指標指數相乘后加總的平均數來表示。即科技人才產出效能=(國內三種專利授權數指數×人均國內三種專利授權數指數+國外主要檢索工具收錄我國科技論文數×人均收錄我國科技論文數+高技術產業利稅×人均高技術產業利稅)÷3。

2. 地區劃分

東部地區:包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南11個省市。

中部地區:包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8省。

西部地區:包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆12個省區市。

3. 數據來源

數據采用2002年數據與2011年數據。由于2002年之后,黨和國家的人才政策進入一個新的時期。新時期我國科技人才政策成效評估,主要評價新世紀尤其2002年之后的科技人才政策成效。數據主要來源于2003和2012年的中國相關統計年鑒,如中國統計年鑒、中國勞動統計年鑒、中國科技統計年鑒、中國農村統計年鑒、中國高技術產業統計年鑒等。

4. 特殊說明

源于統計數據的連續性和可獲得性,本研究中“國外主要檢索工具收錄我國科技論文數”用2003年數據代替2002年數據;“鄉村就業人員數”用2010年數據代替2011年數據。該項數據兩個相近年份差別不大,不影響分析結果。R&D經費支出數據只考慮內部支出部分。

三、科技人才研發能力的區域差異

1. 千人就業人員中R&D人員數

從東中西部地區看,2002~2011年,我國東部地區R%D人員占比平均水平和增長率均最大,中部地區次之,西部最小。這與東部地區科技人才政策與全國人才流動方向息息相關。2011年東部地區千人就業人員中R&D人員占比達到5.84人,是西部地區的3.6倍。這是東部地區人才培養、人才引進和人才流動政策的作用結果。

從全國各省市看。從平均水平看,2011年,北京、上海和天津R&D人員占比超過10人,分別達到15.81、14.09和12.61,江蘇、廣東、浙江超過5人。從增長率看,2002~2011年,R&D人員占比增長最快的是海南省,年均增長18.83%,其次是浙江和廣東省。北京市增長最慢,年均增長1.05%。表明,浙江和廣東省等新時期科技人才引進和培養政策成效顯著。北京市科技人才引進培養政策成效不高。

2. R&D經費占比

從東中西部地區看。2011年,雖然東部地區R&D經費占比平均水平最高,但中部地區增長率超過東部地區。2002~2011年,中部地區R&D經費支出年均增長5.79%。表明,科技人才培養政策對中部地區產生了較大影響,政策成效正在中部地區釋放。西部地區增長最緩慢。

從全國各省市看。北京、上海、天津和江蘇省R&D經費占GDP比率超過2%。其中,北京市2011年達到5.76。但從增長率看,2002~2011年,浙江和福建省R&D經費占比年均增長率超過10%。說明科技人才培養政策在這兩個省市成效顯著,科技財力支持力度較大。而北京R&D經費占比沒有增長反而下降,新時期北京市科技人才培養和科技投入政策成效有限。

3. 科技能力指數

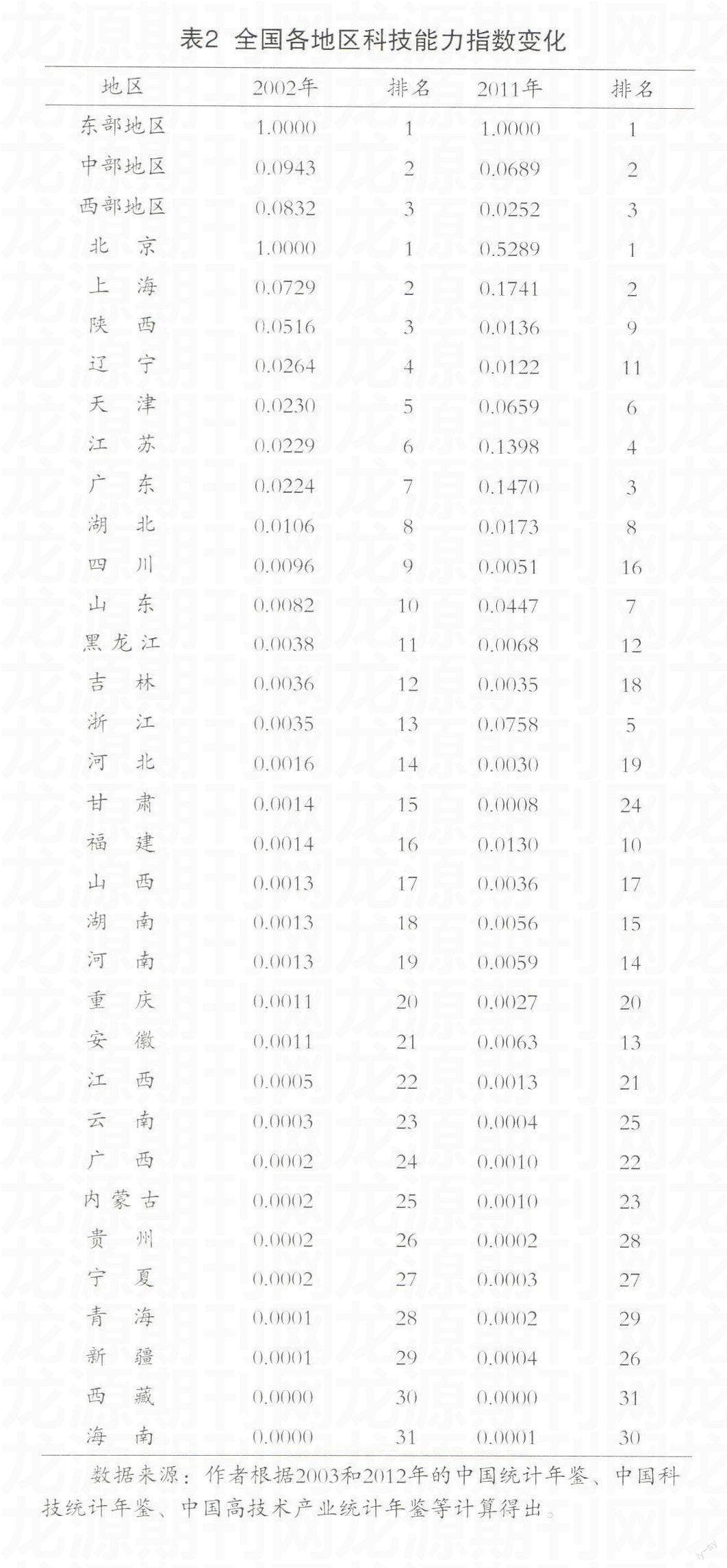

如表2所示,從東中西部地區看。東部地區科技能力最強,西部地區科技能力最弱。而且,東部地區與中西部地區差距較大。說明科技人才引進、培養和流動政策在東部地區產生了較大成效。不但如此,從2002年與2011年比較看,中西部地區與東部地區科技能力指數差距有所擴大,說明新時期我國科技人才引進、培養和流動政策對東部地區影響大于中西部地區。其中,中西部地區人才向東部地區流動可能是造成東中西科技能力指數發散的原因之一。

從全國各省市看。2002~2011年,北京和上海科技能力穩居第一和第二,陜西和遼寧有所退步,分別從第3和第4降到第9和第11名。廣東、江蘇和浙江有所進步,分別從第7、第6和第13升到第3、第4和第5名。西部各省市位次變化不明顯。再次表明,新時期科技人才引進、培養和流動政策在東部省市產生了較大成效。

四、科技人才產出效能的區域差異

1. 人均國內三種專利授權數

從東中西部地區看,從平均水平看。東部地區三種專利授權數最高,2011年達到20.356件/萬人。中西部地區較少且差距不大。從增長率看,東中西部地區差異不大,均超過20%,全國三種專利授權數年均增長均較大,其中,中部地區增長略快,年均增長23.87%。

從全國各地區看,上海、江蘇、浙江、北京和天津平均水平較高,2011年三種專利授權數超過20件/萬人。從增長率看,安徽和江蘇增長最快,2002~2011年三種專利授權數年均增長接近40%。

2. 人均收錄我國科技論文數

從東中西部地區看,東部地區水平較高,2011年達到6.1篇/萬人。中西部地區比較接近。從增長率看,中西部地區增長最快,年均增長率在17%左右。

從全國各省市看,北京和上海的平均水平遙遙領先,2011年國外主要檢索工具人均收錄我國科技論文數分別為44.6和28.1篇/萬人。從增長率看,北京和上海增長率較低。而江西、河南、海南和廣西等中部地區省份增長最快,在30%左右。

3. 人均高技術產業利稅

從東中西部地區看,2011年東部地區平均水平最高,與中西部地區差距較大,中西部地區較低且比較接近。從增長率看,中西部地區增長最快,年均增長超過20%。

從全國各省市看,從平均水平看,2011年,天津、廣東、江蘇、上海和北京人均高技術產業利稅較高,超過0.2萬元/人。其中,天津達到0.434萬元/人。說明這些地區高技術產業對經濟貢獻率較高。從增長率看,河南、安徽和湖南等中部地區省份增長率最高,2002~2011年,年均增長超過30%,表明新時期科技人才政策對中部地區這些省份科技產出影響較大,政策成效較高。

4. 科技產出效能指數

如表3所示,從東中西地區看。東部地區科技產出效能最高,中西部地區較低。東部地區與中西部地區差距較大。但從2002年到2011年變化情況看,東部地區與中西部地區科技產出效能差距有所縮小,說明中西部地區科技產出水平年均增長率高于東部地區,也表明西部大開發戰略發揮了作用。綜合起來看,東部地區與中西部地區政策成效差距有所收斂,新時期我國科技人才政策對中西部地區產生了更大的影響。從前述分析看,2002~2011年,中西部地區與東部地區科技能力指數差距有所擴大,而科技產出效能差距有所縮小,這說明中西部地區科技人才工作積極性較高,也表明新時期我國科技人才激勵政策在中西部地區產生了顯著成效。

從全國各省市看。東部地區省市科技產出效能位次變化不大,只有江蘇科技產出效能位次從2002年的第6躍升到2011年第1名。表明國家和江蘇省科技人才政策產生了較高的成效。中西部地區部分省份位次變化明顯,如四川省由2002年第15名上升到2011年的第10名,廣西由2002年的第26上升到2011年的21,內蒙古由2002年的20名下降到2011年的第24名。

五、研究結論

科技人才政策成效產生需要經過政策的傳播、政策的反應和政策的示范等幾個環節的連鎖反應。由于政策傳播媒介和政策對象的利益選擇行為,政策成效存在不均衡現象。新時期(2002以后)科技人才引進、培養和流動政策成效主要體現在科技能力方面。從東中西部地區看。東部地區科技能力指數遠遠領先于中西部地區。從2002到2011年,中西部地區與東部地區科技能力指數差距有所發散,顯示新時期我國科技人才引進、培養和流動政策對東部地區影響大于中西部地區。

新時期科技人才激勵政策主要體現在科技產生效能方面。從東中西地區看。東部地區科技產出效能遠遠領先于中西部地區。但從2002年到2011年的變化情況看,東部地區與中西部地區科技產出效能差距有所收斂,表明新時期我國科技人才綜合政策對中西部地區產生了較大的影響。中西部地區與東部地區科技能力指數差距有所發散而科技產出效能差距有所收斂,表明新時期我國科技人才激勵政策在中西部地區產生了顯著成效。從全國各省市看。2002~2011年,北京和上海科技能力指數分別穩居第一和第二。2011年,江蘇省科技產出效能指數躍居第1名,表明國家和江蘇省科技人才政策產生了較高的成效。

[參考文獻]

[1] 王春法,姜江.科技人才發展面臨的問題及成因[A].潘晨光.中國人才發展報告NO.2(藍皮書).北京:社會科學文獻出版社,2005.

[2] 婁偉.中國科技人才政策分析[A]. 潘晨光. 中國人才發展報告NO.2(藍皮書).北京:社會科學文獻出版社,2005.

[3] 人才資源課題組. 中國各省人才資源實力分析及比較[A]. 潘晨光.中國人才發展報告(藍皮書). 北京:社會科學文獻出版社,2011.

[4] 婁偉.我國高層次科技人才激勵政策分析[J].中國科技論壇,2004,(6).