農村老年人對養老問題的認知調查

謝克銳 廖紅艷 王旭杰

摘 要:我國農村社會保障一直處于社會保障體系的邊緣,農民只能單純依靠家庭養老和土地保障。傳統養老模式面臨諸多挑戰,現行農村社會養老保險尚難以獨立承擔農村居民的養老重任。農村人口的養老問題日益突出,如何解決好廣大農村人口的養老問題已成為事關和諧社會構建以及社會主義新農村建設的大事。因此,深入了解和分析農村養老所面臨的困境,探討現階段農村養老的可行路徑,是理論和現實都亟需解決的問題。多管齊下,充分發揮家庭養老功能,提高土地保障能力,健全農村社會養老保險制度,將家庭養老、土地保障與社會養老結合起來,是當前解決我國農民養老問題的現實選擇。

關鍵詞:農村 養老 老齡化 調查研究

中圖分類號:F840.67 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2015)01-168-03

一、前言

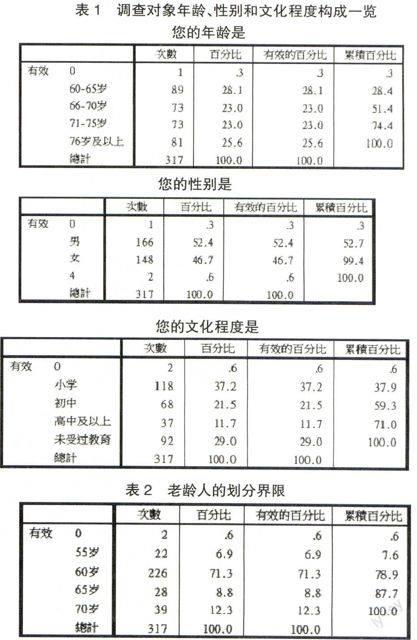

隨著社會老齡化現象的嚴重,養老問題逐漸普及和推廣。但是城市等一線城市對養老問題了解和認知較詳細,而對于農村對于養老問題方面的知識較為匱乏,這就造成農村養老問題的困難。與城市相比,我國農村絕大部分地區尚未建立社會養老保險制度,即使是農村新型醫療制度也還處于試點階段,因此造成了目前農村養老、缺乏必要的保障。為此,我們以四川省中江縣集鳳鎮、蒼山鎮等周邊村鎮中4000余老年人為對象,抽樣317份開展了主題為關于人口老齡化背景下關于養老問題的問卷調查,了解農村老年人養老實際情況,掌握農村老年人對養老問題的認知程度,并希進一步探尋當前解決我國農民養老問題的現實措施。

二、調查對象與方法

本次調查主要是以在中江縣集鳳、蒼山鎮等周邊村鎮老年人為調查對象,自行設計《關于人口老齡化背景下的養老問題調查問卷》調查表作為調查工具,本次問卷發放采用分層隨機抽樣的方法,累計發放問卷共350份,經獨立完成收回問卷317份(研究對象的構成情況如表1所示)。經審查,有效問卷為317份,有效回收率達90.5%。回收后采用spas17.0進行數據統計和分析,并采用綜合分析法和X2檢驗方法,如果兩組對比有顯著性差異,則P<0.05,結果有統計學意義。反之,則沒有統計學意義(P>0.05)。

三、調查結果

1.農村老年人對老齡劃分界定的認知情況。農村老年人基本對老年人年齡的分界不清楚,正是由于我國老齡化的復雜化和層次化,以及農村老年人對于我國養老政策的認知缺乏,普及度不夠,仍然存在許多的盲區,這讓農村老年人對于老年人的法定年齡界定模糊不清。

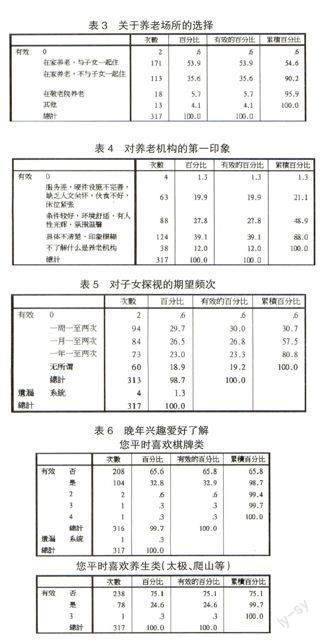

2.老年人養老地點的選擇。根據問卷調查統計結果顯示53.9%的老年人在家養老并與子女一起居住,有35.6%的老年人在家養老不與子女一起居住,只有5.7%的老年人在敬老院養老,還有4.1%選擇了其他。我們調查的主要地點是中江縣及集鳳蒼山等周邊村鎮,由此初步可以看出農村老年人大多選擇在家養老,因為我們針對的對象是60歲以上的老年人,他們大多沒有經濟來源所以與子女一起居住。而一些沒有與子女一起居住的老年人,更愿意自己住。這種以家庭為單位,由家庭成員主要是年輕子女或孫子女贍養年老家庭成員的養老方式,即為家庭養老。家庭養老實際上是以終身積累為基礎,在家庭內部進行代際交換的反哺式養老。

從問卷中我們不難看出只有極少數的老年人選擇去敬老院,大家對敬老院的印象都比較模糊,甚至一些鄉鎮并沒有敬老院。我們在調查過程中發現大家對敬老院的認知就是一些生活無法自理的人才去,而他們對敬老院的評價并不高。就我們采訪的一些農村的老年人很反感提到去敬老院養老,因為條件和傳統觀念的限制,他們覺得去敬老院是一件不好的事情。

另一方面來講,敬老院是為老年人養老服務的社會福利事業組織,近年來卻頻頻出現關于敬老院的負面新聞,比如環境差、護工虐待老人等,給大家留下了不好的印象,所以只有極少部分的老年人去敬老院養老。

由于90.2%老年人系在家養老,要么與子女一起居住,要么不與子女一起居住但都距離不遠,因此,對子女探視的期望沒那么強烈。或者說,子女本身都可以經常聚在一起,子女本來就普遍都是“常回家看看”。

3.關于農村老年人興趣愛好問題分析。老年人愛好較為單調,基本以棋牌為主,對于農村老年人沒有什么興趣愛好的社會現狀的成因,我們認為主要有三點:其一,這類老人大多為留守老人,兒女常年在外務工,僅僅給予老人生活費,讓老人感覺孤獨;其二,農村由于田地廣大,家家戶戶距離較遠,不利于鄰里交流;其三,政府的養老政策力度不夠,難以滿足部分老人的生活開支。

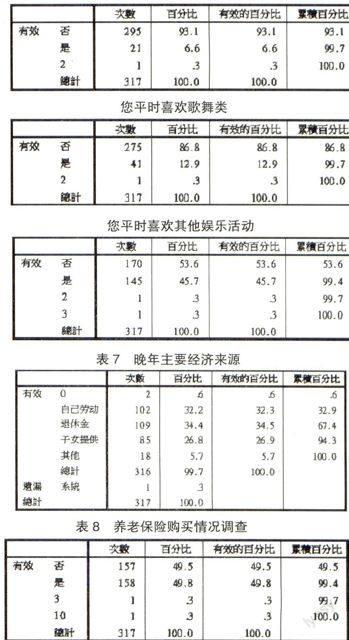

4.對農民老年經濟來源的認知。通過隨機調查以及后期結果統計及數據整理,從整體上看,(1)依靠退休金作為生活生存主要經濟收入來源的人數最多,但和另外幾個選項相差不大,差距只在幾個百分點之內,尤其是依靠退休金和自己勞動這兩項僅相差兩個百分點,統計數據顯示自己勞動、退休金、子女提供和其它約各占1/3。(2)依靠自己勞動。退休金和子女提供作為主要經濟收入來源的老人比例高達94.3%,說明了這三類經濟收入方式是老人們安養晚年資金來源的重要和普遍方式。(3)依靠自己勞動和退休金作為經濟收入來源的比例占66.6%,說明了2/3的老人是直接通過自己的來養老,有一定的經濟能力,沒有成為子女的負擔或者加重子女肩上經濟負擔。

5.關于當前生活的滿意度。88.3%的受調查老年人對當前生活表示滿意,其中“非常滿意”24.9%;比較滿意63.4%;表示不滿意的占10.1%,其中“不太滿意”8.2%、“很不滿意”1.9%;另有1.6%的人放棄選擇或作多項矛盾選擇。

6.對于當今養老惠民政策的客觀了解程度。根據人口普查數據顯示,我國已于2000年正式步入老齡化社會,養老問題越來越凸顯。有數據顯示:截至2011年我國60歲以上老人數量達1.78億,占總人口比例為13.3%。近幾年我國老年人以每年860萬的速度持續增長,據估計至2051年要達到4.6億左右,老年人口將是少兒人口的兩倍。由此可見,養老政策是一項非常值得關注的民生問題。我們在中江縣進行的調查中得到數據顯示:只有4.7%的人不了解我國提供的相關養老政策信息。由此看來,絕大多數老年人口對現行的養老政策還是有了解的,調查人口中,只有30.1%的人認為現行的政策是非常惠民的,另外有53.9%人為現行政策惠民程度只達到還可以的程度,而有11.0%的人口認為現行政策不夠惠民。

7.關于養老政策的改善問題。問卷調查統計得出的結果表明,61.8%的人希望政府能在現有養老金額的基礎上作一定的提升。這樣的建議無疑是最直接、最深入人心的。現在的中國通貨膨脹速度加快,養老的金額應該要保證基本的生活消費。所以提高養老金額是優化養老政策必要也是最重要的一步。報告顯示17.4%的人希望能增加、完善養老機構。

四、調查對策建議措施

1.農村老年人對老齡劃分界定認知不一,還需要政府大力的引導和扶持。

2.隨著人口老齡化進程加快及社會主義市場經濟體制不斷完善,家庭養老保障的格局將受到嚴峻挑戰。一方面農村人口流動幅度加大,子女不在老人身邊的空巢家庭日漸增多,家庭養老已受到不同程度的威脅;另一方面,農村人口出生率明顯下降,家庭的規模趨向小型化、核心化,這使家庭養老的負擔加重,再加上農民收入水平較低,致使部分年輕人可能無力承擔或不愿承擔養老重任。這就要求社會化養老的普及和加強,尊重老年人對自我養老地點的選擇。

3.呼吁兒女應該多陪陪父母,尊重老年人的興趣愛好。他們真正需要的是關心,而不是生活費而已;呼吁農村的基層干部們做好宣傳工作,維護并且促進鄰里之間的溝通交流;我們希望國家能夠更加重視養老問題,政府能夠加大養老金的發放力度。

4.切實提高農民收入,提升農村老年人對當前生活的滿意度。轉移農村剩余勞動力,強化土地保障功能在農村養老中的作用,加強養老支持力度。同時建立健全農村最低生活保障制度,將農村養老保險法制化。完善新型農村養老保險經辦機構設施, 規范業務操作,提高經辦人員業務素質。

5.及時宣傳新政策,讓農民切實感受新農保的惠民之處。加大農村教育力度,提高與增強農戶對當今養老惠民政策的了解程度,增加接受新知識、理解新政策的能力。

6.擴大養老服務的范圍,特別是在農村地區,至少爭取每個鄉鎮能有一個福利機構。我國養老機構的床位占老年人總人數的2%,遠低于國際社會通行的5%~7%。培訓社區養老服務人員的技能和服務理念。隨著年齡的增長,老年人身體技能逐漸退化,各種常見病、老年性疾病越來越多,所以對護理人員的專業技術要求明顯提高。除此之外對養老機構的監管力度也需要加大,要形成一套完整的管理體系,只有這樣才能充分保證每一分錢都是用在老人身上。

總之,在分析我國農村養老現狀及存在問題的基礎上,針對農村人口老齡化的趨勢,結合當前社會經濟條件,建議多管齊下,充分發揮家庭養老功能,提高土地保障能力,健全農村社會養老保險制度,將家庭養老、土地保障與社會養老結合起來,逐步解決我國農民養老的現實問題。

參考文獻:

[1] 李小珍.人口老齡化背景下我國農村養老問題的思考.大眾科技,2006

[2] 淺析人口老齡化背景下我國農村的養老問題.安徽農學通報,2007

[3] 楊秀萍(導師:畢紅靜).農村空巢老人養老服務問題研究.長春工業大學碩士論文,2012

(作者單位:川北醫學院臨床醫學系本科 四川南充 637000)

(責編:若佳)