國際互聯網傳播的新疆旅游目的地形象與其感知比較研究

李娟 郝亭 趙振斌

摘 要:文章把中外旅游機構網站和旅游論壇網站內容作為切入點,從“城市”、“鄉村”、“景觀”、“旅游服務”、“社區生活”、“地方文化”、“地理區域”和“旅游過程”八個維度,采用內容分析和對應分析方法,把旅游機構網站對新疆旅游目的地形象的宣傳與旅游論壇網站旅游者游記中的感知進行對比分析后,結果顯示:國內機構網站偏重于對景觀主題和城市主題的宣傳,國外機構網站宣傳的新疆旅游目的地形象主題比較綜合,包括景觀、旅游服務、鄉村、地理區域等主題,而旅游論壇網站則反映出游客對新疆地方文化、社區生活和旅游過程主題的關注,感性色彩明顯。

關鍵詞:新疆旅游目的地形象 國際互聯網 內容分析 對應分析 感知

中圖分類號:F592.7 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2015)01-241-04

旅游目的地形象研究始于20世紀70年代,至此一直是旅游界所關注的熱點之一。近年來,目的地旅游形象的傳播和游客的旅游形象的感知研究受到重視,且隨著旅游網絡信息技術的普及,互聯網內容分析等方法被應用到研究當中,取得了豐富的研究成果。如:Stepchenkova和Morrison通過對美國和俄羅斯兩國的網站文本內容進行分析,研究了互聯網傳播的俄羅斯旅游目的地形象;Choi和Lehto采用內容分析法對互聯網傳播的我國澳門旅游目的地形象進行研究;肖亮和趙黎明基于兩岸相關網站的內容分析法,研究了互聯網傳播的我國臺灣旅游目的地形象;馮捷蘊運用中西方旅游者博客的多維話語分析法對北京旅游目的地形象感知進行研究;張文和頓雪霏基于網上游記的內容分析法,探討了大陸游客對我國臺灣旅游目的地形象感知的問題。由于旅游目的地國家和旅游客源地國家之間存在著巨大的文化差異,所以在旅游目的地形象宣傳上相持的營銷理念就各異。同時,不同國家不同文化背景的旅游者對于旅游目的地形象的感知也存在明顯不同,通過對比分析不同網站旅游形象傳播差異,以及目的地形象傳播與游客感知形象的區別,將有利于認識旅游形象傳播的有效性,更好地指導目的地旅游形象的塑造和營銷。新疆旅游是中國旅游業的重要組成部分,目前為止,新疆旅游研究主要涉及的領域有:新疆旅游資源、游客行為、旅游產品、旅游產業、旅游影響、旅游營銷等,而涉及新疆旅游目的地形象及其主題的相關研究還較少。王玉玲從旅游資源與產品、特色旅游、市場營銷等多方面多角度對新疆旅游研究現狀進行綜述,其中,新疆旅游目的地形象定位與游客心里是否一致的問題被提出。本研究通過互聯網收集國內外網站上的文本內容,采用內容分析法,得到新疆旅游目的地形象及其感知的高頻特征詞,對比分析以期找出國內外網站宣傳的新疆旅游目的地形象與旅游論壇網站旅游者的感知是否一致,為新疆旅游目的地形象的更好構建提供可行性借鑒。

一、研究設計

(一)研究樣本的選取

目前,旅游者獲取旅游目的地相關信息的渠道愈來愈廣泛,越來越多的旅游者通過互聯網獲取旅游目的地相關信息,網絡信息對于旅游目的地形象的形成過程起著重要作用,其中,谷歌、百度等搜索引擎是互聯網使用者檢索信息的重要途徑。本文主要通過谷歌搜索引擎獲得網站樣本,研究樣本主要是國內外關于新疆的英語“機構網站”(包括官方網站和旅行社網站)和“旅游論壇網站”,其中,認定為國內網站的依據是其在中國注冊,認定為國外網站的依據是該網站在國外注冊。以“Xinjiang tourism”的英文單詞為關鍵詞搜索,按照搜索結果排序依次從中甄選出以介紹新疆旅游為主要內容或開辟專欄介紹新疆旅游的相關信息的新疆旅游官方網站和旅行社網站作為“機構網站”樣本,再以“Xinjiang tourism bbs/blog/review”為關鍵詞搜索獲取“旅游論壇網站”。

樣本篩選時間是2013年10月23日至11月23日,筆者在此期間共瀏覽了24個網站,其中國內機構網站6個,國外機構網站10個,旅游論壇網站8個,共獲取網絡文檔206個,總計205055個英文單詞。然后將每個網站關于新疆旅游的文本內容復制到一個word文檔并保存,同時將保存的24個文檔按照網站分類合并為3個文本文檔,用于進一步的內容分析。

(二)研究方法

本研究主要采用內容分析(Content Analysis)和對應分析(Correspondence Analysis)的方法。Krippendorff將內容分析定義為用數據有效摹寫其涉及內容的一種研究方法,是一種對顯性進行客觀的、系統的、定量的描述的研究方法。目前,網絡內容分析已成為內容分析的主要研究領域;對應分析是通過進行主成分分析來描述兩個或多個變量各水平間的相關性的分析方法,可以反映各類別之間的聯系和差異,是一種統計數據的描述性分析方法。

(三)研究步驟

1.文本內容預處理。由于國內外網站的文本內容對新疆各旅游景點的英文翻譯存在一定的差異,為保證后續研究的一致性,提高分析效率和準確性,則需對文本內容進行預處理:首先使用Office Word 2007軟件把3個文檔中意義相同的單詞歸納為同一個單詞,大小寫單詞統一;景區景點名稱的統一;刪除圖片內容,本研究以文本內容為分析對象,故在保證樣本對目的地形象的相關信息完整的前提下,刪除圖片內容。

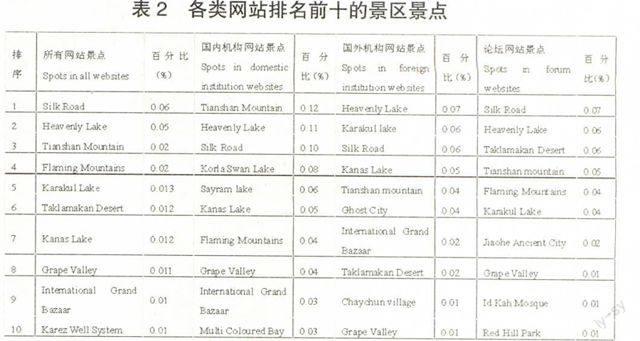

2.文本內容分析。本研究采用AntConc3.2詞頻分析軟件對保存后的txt文檔進行內容分析,首先導入待分析的文本文檔,進入Word List界面,設置詞頻表排列順序方式為“Sort by Freq”,點擊Start開始檢索,軟件進行自動分詞,查看分詞結果,從檢索中過濾掉與研究無關的詞匯和單詞,如代詞,冠詞,介詞等,最后按照詞匯出現的頻率由高到低選取與研究主題有關的50個高頻特征詞作為分析依據;同時,該軟件可以自定義設定多字語頻數,檢索結果是以多詞形式及其頻數排序,在使用該軟件對文檔進行數據多字語頻數表分析時,首先選擇要生成多字詞頻的文本文檔,進入Cluster界面,設置多字語頻數表的長度Cluster Size(將Min。Size設置為1,Max。Size設置為5),選擇詞表的排序方式為“Sort by Freq”,點擊Start開始檢索,從檢索結果中按詞頻排列選出該網站文本的前10個旅游景區(景點),最后獲得3類網站排名前10的景區表(見表2)。

3.對應分析將獲得3個網站文本的前50個高頻特征詞,分別制作成excel表格,并將表格導入SPSS17.0統計分析軟件,具體過程為:首先將數據預處理,使用菜單中分析/降維/對應分析命令,設定“words”為列變量,“web”為行變量,在“模型”對話框中制定維度,測量距離,標準化方法和正態化方法進行設定,并進行數據的對應分析。

二、研究結果

(一)文本內容分析

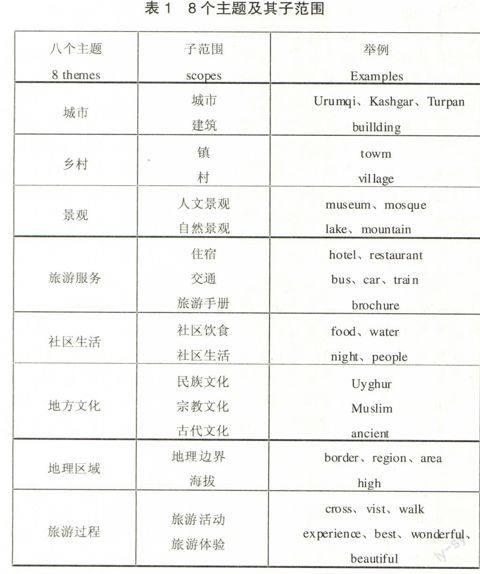

根據所有網站文本內容使用頻率最高的50個特征詞,得到互聯網傳播的新疆旅游目的地形象可以歸納為以下八個主題:城市、鄉村、景觀、旅游服務、社區生活、地方文化、地理區域、旅游過程等,其中八個主題又主要包含了若干個子范圍,具體見表1所示。

用于分析新疆旅游目的地形象的高頻特征詞中,主要是名詞、動詞和形容詞,名詞主要是對地名、旅游吸引物和旅游服務設施等的描述,如:Xinjiang、Urumqi、mountain、Lake、hotel、car等,動詞主要表現旅游者旅游活動的過程,如:visit、walk、travel等,而形容詞主要表現了旅游者旅游體驗及感受,如:beautiful、wonderful等。

對比分析發現,“China”、“Xinjiang”是所有網站綜合排名最高的特征詞。前10個高頻詞中,各類網站分別出現了“Urumqi”、“Kashgar”、“Turpan、”等城市代名詞,這三個城市是新疆主要旅游目的地,由此說明機構網站在對新疆旅游目的地的宣傳上,和論壇網站中旅游者所關注的新疆主要旅游目的地具有一致性。

在高頻詞表中可以發現,一些詞在不同網站中的排名存在顯著差異。“hotel”、“bus”等詞在國外機構網站和旅游論壇排名靠前(前15名),但在國內機構網站排名靠后(“bus”第38、“hotel”第39),說明國外機構網站對旅游住宿和交通設施宣傳相對重視,旅游者也比較關注旅游住宿交通,而國內機構網站的宣傳則有所欠缺。“Tianshan”在國內機構網站排名進入前10,而在旅游論壇和國外機構網站排名靠后(第33和第44名),說明國內機構網站相對重視天山景區的宣傳。“food”在旅游論壇網站排名第9,在機構網站排名靠后(國外機構網站第28,國內機構網站第45),說明旅游者對社區飲食的關注度相對較高。

還有一些詞僅僅出現在部分網站中,在另外一些網站中缺失。“famous”、“better”、“wonderful”、“beautiful”等有關新疆旅游目的地評價性的詞語進入旅游論壇前50排名,但機構網站中未提及,反映出論壇網站中的游客更注重旅游體驗和情感形象要素。“kanas”在國內機構網站和旅游論壇排名分別為第19和第23名,但是在國外機構網站中未提到,說明國外機構網站在對該景點的宣傳不夠重視;“desert”一詞在國外機構網站和旅游論壇中排名進入前10,而在國內機構網站中則沒有進入前50的排名,差異明顯,這主要受中西方文化差異和自身價值觀念及偏好的影響,西方游客更喜歡原始自然景觀和冒險刺激的旅游活動,而國內則更傾向觀光度假旅游產品的宣傳推介。

表2是各類網站文本內容中使用頻率最高的前10個旅游景區,前10景區景點分別占各類網站的頻率如表中百分比所示,可知,各類網站中前10景點所占比率差距均較小,說明這些景區景點在各類網站文本內容中分布較集中。由表2可得,Silk Road、Heavenly Lake、Tianshan Mountain在3類網站中排名總體靠前,由此看出,機構網站對這三個景區(景點)在宣傳上和旅游論壇中游客關注度較高的景區相一致,絲綢之路是古代的國際內陸交通干線,沿線遺留了眾多遺跡,因此是游客必去的地方,新疆天山天池景區在2011年“中國旅游百強景區”中以年接待游客134萬人次,排名70,同時因享有“天山明珠”盛譽而受到國內外游客的青睞。

對比機構網站與論壇網站,庫爾勒天鵝湖(Korla Swan Lake)和賽里木湖(Sayram Lake)在國內機構網站排名第4和第5,僅在Silk Road、Heavenly Lake、Tianshan Mountain之后,但未進入其他兩類網站前10排名,說明國外機構網站對這兩個景點宣傳不夠,同時旅游論壇中的缺失也表現出游客對這兩個景點的關注度不高,說明該景點吸引力相對較小。卡拉庫勒湖(Karakul lake)在國外機構網站中排名第4,旅游論壇網站排名第6,而未進入國內機構網站,表現出缺失現象。塔克拉瑪干沙漠(Taklamakan Desert)僅進入旅游論壇和國外機構網站前10名排名(分別排名為第3和第8),這也與高頻特征詞“desert”的出現頻率及其對應網站相一致。

(二)對應分析

對應分析的目的是找出不同網站類型與傳播和感知主題之間的對應關系,以發現機構網站和旅游論壇在傳播和感知主題上的不同。通過對應分析,50個高頻特征詞在3類網站上的使用頻率列聯表變換為一張散點圖,圖中各散點的空間位置關系反映出“網站類別”和“高頻特征詞”兩類變量之間的關聯信息。

由表3可知,兩個維度共攜帶了100%的原始信息量,其中,維度1約占75.6%,維度2約占24.4%,三類網站在兩個維度上均有較高的區分度,從圖1可見:三類網站分別在對新疆旅游目的地形象主題的宣傳和感知方面存在明顯的差異。

根據散點離各象限原點的距離和離散點間的距離觀察兩類變量的類別聯系,分析得出3類旅游網站分別側重于新疆旅游目的地形象傳播和感知的一個或多個主題。其中,機構網站側重于對新疆旅游目的地形象多個主題的介紹和宣傳,旅游論壇也表現出對多個主題的關注,但具體側重不同,表現在:國內機構網站更注重對新疆景觀主題的宣傳,尤其是自然景觀的宣傳介紹,如“mountain”、“lake”、“scenic”、“river”、“snow”、“valley”、“heavenly”等,同時對城市主題關注度高(Turpan、Urumqi、Kashgar等詞均出現在右上方象限);國外機構網站關注的內容較多,涉及多個主題,如,旅游景觀(desert、park、Road)、鄉村(town、village)、旅游服務(train、bus、restaurant)、地理區域(region、place、local)等主題,說明國外機構網站注重了旅游目的地形象塑造的綜合性;旅游論壇網站則更多體現出對旅游過程主題(visit、walk、cross、good、best、beautiful)和地方文化主題(historical、Uyghur、Han、Muslim)以及社區生活(food、people)的關注,而這也正是機構網站所欠缺和重視不夠的內容。

三、結論

1.旅游論壇中的游記大多是外國游客在新疆旅游之后所寫,樂于在網絡上分享旅游經歷的游客,一般具有顯著的網絡化特征,即其游前、游后甚至游中都與網絡利用相關聯,且善于利用網絡獲得信息。因此,這部分游客旅游前應該在互聯網各種網站中搜索過信息。博客中反映的目的地主題形象,是游客在網絡影響形成的引致形象基礎上通過實地體驗形成的感知形象。游客體驗形象既與網絡推介形象有相同,又有差別。其中,相同部分正是網絡對游客目的地形象影響的表現,說明網絡推介影響著游客形象形成及旅游選擇,同時差異的方面,說明有很大一部分游客關注的話題沒有引起國內外機構網站的關注,比如旅游接待,神奇探險,地方文化等。

2.與機構網站相比,旅游論壇網站更加關注了旅游過程、社區生活、地方文化主題。雖然一些主題不屬于目的地吸引物范疇,但這更提醒我們,游客對于目的地旅游形象的感知是綜合的,旅游形象的塑造不應該局限于旅游吸引物的范疇,而應該關注游客旅游的全過程,包括旅游吸引物、旅游社區、旅游過程等。

3.不論旅游形象塑造的客觀要素是自然要素還是人文要素,游客對目的地形象的感知表現出了一個顯著的特征,即感性色彩濃厚(論壇中的高頻形容詞),而這一點在當前目的地形象塑造中沒有受到足夠重視。對于民族和宗教旅游目的地,游客更需要從有趣、愉悅、獵奇、探險的角度去感知和體驗,而不是從歷史、宗教知識的角度去體驗。因此,如何將豐富的西部宗教和歷史文化通俗化、趣味化、感性化,注重情感形象要素的分析和把握,是塑造新疆旅游目的地特色形象應該著重考慮的問題。

[基金項目:國家自然科學基金項目(41171126);教育部人文社科項目(10YJA840061)]

參考文獻:

[1] Stepchenkova S,Morrison M A.The destination image of Russion: From the online induced perspective[J].Tourism Management,2006(27)

[2] Choi S,Lehto Y X,Morrison M A.Destination image representation on the web:Content analysis of Macau travel related websites[J].Tourism Management,2007(28)

[3] 肖亮,趙黎明.互聯網傳播的臺灣旅游目的地形象——基于兩岸相關網站的內容分析[J].旅游學刊,2009(3)

[4] 馮捷蘊.北京旅游目的地形象的感知——中西方旅游者博客的多維化與分析[J].旅游學刊,2011(9)

[5] 張文,頓雪霏.探討大陸游客對臺灣旅游目的地形象的感知——基于網上游記的內容分析[J].北京第二外國語學院學報,2010(11)

[6] Bigne J E,Sanchez M I,Sanchez J.Tourism image,evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship[J].Tourism Management,2001(22)

[7] 溫江,熊黑鋼,王超等.新疆旅游目的地營銷系統現狀分析及發展對策研究[J].商場現代化,2007(3)

[8] 王玉玲.新疆旅游研究綜述[J].消費導刊,2009(1)

[9] Govers R, Go F M.Deconstructing destination image in the information age[J].Information Technology &Tourism,2003(6)

[10] Heung V C S.Internet usage by international travelers: reasons and barriers[J].International Journal of Contemporary Hospitality Marketing,2004(7)

[11] Govers R, Go F M.Projected destination image online: website content analysis of pictures and text[J].Information Technology & Tourism,2004(2)

[12] Hosany S, Ekinci Y, Uysal M.Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places[J].Journal Business Research,2006(59)

[13] Krippendorff K.Content Analysis: An Introduction to its Methodology [M].Beverly Hills, CA: Sage:1980

[14] 王曰芬.文獻計量法與內容分析法的綜合研究[D].南京理工大學,2007

[15] 趙振斌,黨嬌.基于網絡文本內容分析的太白山背包旅游行為研究[J].人文地理,2011(1)

[16] Echtner C M.The content of Third World tourism marketing: a 4A approach[J].The International Journal of Tourism Research,2002(4)

[17] 王燕,閻順,趙彩龍等.新疆旅游資源的類型、等級及空間分布特征[J].干旱區地理,2009(5)

[18] 劉丹萍,閻順.新疆自然風景旅游地旅游環境保護淺析[J].干旱區地理,2001(4)

(作者單位:陜西師范大學旅游與環境學院 陜西西安 710062;作者簡介:第一作者:李娟,碩士研究生,主要研究方向旅游規劃與市場開發;通訊作者:趙振斌,博士生導師,主要研究方向旅游開發與社區研究。)

(責編:賈偉)