“多規融合”的控制和引導

杭州市國土資源局余杭分局 陳 勇

規劃是一種思考,基于過往、站在當下、致以未來的思考,錨固一個區域的發展方向、空間布局、功能布局、生產力布局等。這種思考更應該傾向于控制和引導,它的控制在于“不能做什么”,它的引導在于“建議做什么”。

剛性,不能做什么

實現“多規合一”,是一個漫長且艱巨的過程,即使“多規融合”,也非一蹴而就。部門規劃的側重不同,在基礎數據、編制方法、管理體系、實施舉措上也各有不同。“融合”的基礎,是堅持各項規劃的底限,即“不能做什么”。對“不能做什么”的剛性控制,是避免土地利用盲目性進而造成嚴重負面影響的有效途徑。

憑借智慧的頭腦和靈活的手腳,人類成為了這個星球上最具統治力的物種,但資源不可再生、環境難以重塑,人定勝天的豪氣終究不可能凌駕客觀規律的制約,保護始終是各項規劃的基本出發點。人類活動范圍的擴大和強度的加劇不可避免地帶來了一系列生態環境負面影響。與此同時,社會的發展進步,讓我們在追求物質文明、精神文明和政治文明的基礎上,對生態文明也有了滿懷憧憬的希望。“看得見山、望得見水”,我們希望生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀,而剛性保護正是守護“天藍、地綠、水凈的美好家園”的重要屏障。

城鄉規劃明確了城鄉建設用地的規劃區,規劃區外不得作出規劃許可;土地利用總體規劃明確了基本農田保護任務和建設用地擴張規模,耕地紅線必須堅守;環境功能區劃明確了禁止準入區的范圍,生態保育切實維護……這些底限,都是“多規融合”的基礎,在“不能做什么”的問題上,我們必須求取“最大并集”,必須嚴格執行,沒有討價還價的余地。

資源承載能力有上限、要素供給能力也有上限。隨著余杭區區位條件的改善和發展環境的優化,經濟社會發展進入新常態階段,加之近年來上級下達給余杭區的年度用地指標不斷縮減,傳統的粗放蔓延式擴張已經沒有出路。用“剛性”控制“不能做什么”問題上的“最大并集”,不僅嚴格保護了余杭的山水生態和土地資源、延續和傳承了余杭的歷史文化,也積極促進了“集中集聚”和“跳開發展”,有限的土地、資金等要素,得以在邊際效益最大的區域集中投入。

多規融合示意圖

保護和保障,從來就不是一對不可調和的矛盾體,相反地,它們和諧統一。保護是為了我們的未來,保障同樣是為了那片未來,于是我們通過“多規融合”,尋找一個保護與保障的平衡點。在這個平衡點上,“多規融合”以空間管制為基礎,優化“三線協同”結構圖,以“大密大疏”的形態努力實現保護和保障同時“應保盡保”:以生態紅線為屏障,強化環境承載應約束;以基本農田為核心,嚴守耕地保護生命線;以開發邊界為極限,筑牢城鎮擴張緊箍咒。

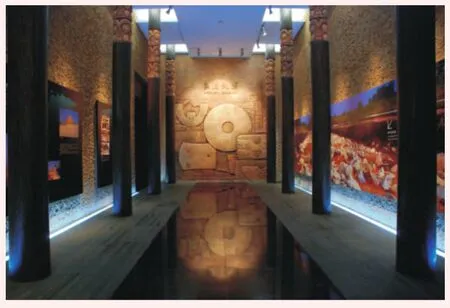

時光向前。在平鋪的歲月里,這片土地發生了怎樣的變化,在延伸的夢想里,這片土地又會變得怎樣。回不到的是過去,必須傳承的是記憶,這種包含了自然、歷史、文化的記憶,應當在規劃的勾勒中,成為歷久彌新的永恒。大禹治水、良渚深耕、運河流長、藕花滿洲。“剛性”是貫穿過往和今后的堅持,規劃的基底不是白紙,在踐行規劃理想的時空里,愿遇見曾經的嬉笑、曾經的銘記、曾經的寄托,還有曾經的年輕夢想,愿青山綠水太公田一如從前并未來依然,愿歲月流淌而一切靜好。

彈性,建議做什么

良渚文明

規劃剛性,明確了“不能做什么”的底限,具有強烈的整體控制作用,形成了“多規融合”的整體空間構架。然而,一陳不變的“硬約束”也可能帶來規劃在實際可操作性上的硬傷,各類規劃的頻繁局部調整就是這一問題的充分證明。剛柔并濟方能運籌帷幄,在剛性內容之外,也需要更多地強調規劃彈性。對“建議做什么”的引導,是各項規劃的美好愿景,也強化了規劃實施的可操作性和主觀能動性下的正效應,體現了“多規融合”的可包容性。而“應當做什么”的問題,則大可在規劃實施中交由具體問題結合實際情況作出選擇。

歷史車輪的前進,是一個動態的變化的過程,在規劃期內“車輪”的軌跡,并不一定與規劃編制時我們的設想完全一致。我們可以還原歷史場景,但是卻始終說不清下一秒會發生什么,于是生活在《清明上河圖》和《東京夢華錄》繁華市井中的人們根本無從想象當今的鱗次櫛比,而我們也無法完全準確地測算出十年后、幾十年后這片土地的模樣。這種偏差,可能是對未來展望的視野局限造成的,也可能是自然條件變化要求的,還可能是區域發展的重心調整引起的,也正因為這樣,規劃不應將未來陷于桎梏,它應當適應未來發生的正常范圍內的但卻難以預見的波動。

另一方面,各項規劃之間的差異,也需要規劃彈性的“潤滑”。對于區域的發展、項目的準入、空間的維護,各項規劃都有其具體要求和操作辦法。“多規融合”,不能簡單地將各項規劃生硬地拼合在一起,而應當以汲百家所長、聽各方意見的方式,將各項規劃有機地融匯和組合起來,形成部門聯動、優勢共享的規劃編制、實施和管理體系,將各項規劃的“爭議”,轉變為共同完善、提高的源動力。

運河上的七孔橋——塘棲廣濟橋

余杭是長三角圓心地,是杭州都市經濟圈發展的“新藍海”。未來一段時期,余杭區將進一步全面承接杭州主城區產業外延、人口和建筑疏散,圍繞“點軸狀圈層式開發、產城人融合化發展”,加快經濟轉型升級,積極打造未來科技創新城、良渚文化創意城、臨平創新創業城,建智慧城、打文化牌、走山水路,踐行“美麗中國、杭州先行”,實現“融入大杭州、同城一體化”。今后的發展,變革快、機遇多,“多規融合”的藍圖,更應該側重區域發展戰略下的空間引導,更應該多為區域發展留下遐想空間。

規劃的思考,給予的是一種方向,而具體路徑的選擇,則應當根據規劃的實施審時度勢。明天的我們,必會比現在更加成熟;我們的后來人,也會比我們更加睿智。前面提到“剛性”是一種堅持,那么,“彈性”就是一種建議,是來自各個部門規劃的專業建議,也是當下的我們對以后的自己和后來人的建議。我們實踐著規劃的理想,愿遇見日新月異的城鎮、高新現代的產業、優質完備的配套,愿余杭充滿創意和幸福。

“多規融合”,愿思考、踐未來。