廣州地區傳統竹筒屋自然通風技術探析

熊志嘉 麥 恒

(1.大連理工大學,遼寧 大連 116086; 2.華南理工大學建筑設計研究院,廣東 廣州 510641)

廣州地區傳統竹筒屋自然通風技術探析

熊志嘉1麥 恒2*

(1.大連理工大學,遼寧 大連 116086; 2.華南理工大學建筑設計研究院,廣東 廣州 510641)

對廣州地區傳統竹筒屋自然通風技術的應用進行了分析,探討了冷巷對風壓通風的加強效果,并研究了天井進行風壓通風以及熱壓通風的效果,同時總結了門、窗和隔斷等建筑細節增強自然通風的巧妙設計方法,為同類通風技術設計提供了思路。

竹筒屋,自然通風,冷巷,空間

我國幅員遼闊,橫跨熱帶,亞熱帶再到溫帶,不同地區的建筑均需要考慮相應的建筑技術以營造舒適的居住環境。但是隨著現代科學技術的發展,人們越來越依靠人工科技設備來解決制冷、供暖、通風等居住問題。依靠人工設備產生了許多問題:首先使得建筑的耗能增加;其次又造成了各種各樣的光污染和空氣污染——如北方冬天供暖時煤炭燃燒產生的顆粒污染物、硫化物就是大氣污染的主要污染源之一;甚至還會導致室內環境質量進一步惡化,形成各種建筑病。因此近些年來研究者們對如何通過自然節能技術營造舒適的居住環境進行了廣泛和深入的研究,尤其關注北方寒冷地區的建筑保溫技術[1-4]和南方地區的通風節能技術[5,6]。與現代建筑相比,傳統建筑更考量如何根據當地的自然環境,通過建筑自身的材料與布局,巧妙地運用自然的力量,不耗能或耗能極少。傳統建筑的這種建筑設計方式,綜合考慮了室內空間與室外環境,使居住環境適應當地的自然環境,在此基礎上一方面營造出舒適的居住環境,另一方面又產生了別具風格的地域特色。

廣州傳統建筑是我國傳統建筑中根據氣候設計的典型代表之一。廣州地區屬于亞熱帶季風氣候,終年炎熱,潮濕多雨,因此傳統廣州建筑具有其獨特的防熱、遮陽、通風和避雨功能,對現代南方建筑的節能設計有重大的借鑒意義。在廣州炎熱潮濕的環境中,利用自然的通風技術進行散熱除濕,為居住者營造一個健康的居住環境就顯得格外重要。在廣州地區的傳統建筑中,自然通風還能節約大量為保持戶內舒適環境所消耗的能源,達到節能的效果。自然通風的形成原因可以劃分為風壓通風和熱壓通風,有時二者同時形成自然通風,另外還有一些其他細部上的輔助措施。本文將從風壓、熱壓以及細部輔助措施等方面對廣州地區傳統建筑的代表——竹筒屋的自然通風技術進行分析,希望能將這種傳統的自然通風技術靈活運用到現代建筑的設計中,促進現代建筑節能技術的發展。

1 冷巷是最主要的風壓自然通風通道

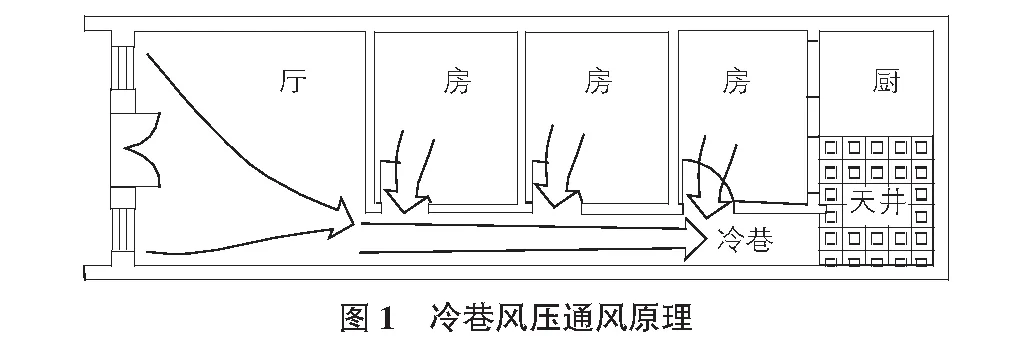

廣州地區傳統竹筒屋戶內空間最主要的風壓自然通風體系就是冷巷。冷巷是傳統竹筒屋別具一格的特色空間:一方面在空間上串聯著戶內各個功能空間;另一方面又能夠實現自然通風,并在通風的過程中使戶內空間涼爽,故稱為冷巷。

冷巷不僅僅是單純氣流通道,其巧妙之處在于對外界風壓作用下的氣流流速具有加強效果。在圖1中容易發現,與大廳對比而言,冷巷十分狹窄,正是由于大廳與冷巷空間大小的獨特結構差異,當外界風流入開闊的大廳后,如果氣流要連續穩定地繼續通過狹窄的冷巷,根據伯努利方程,冷巷中的氣流必須加速,因此冷巷中的空氣流速比大廳中以及外界的空氣流速都要大(見圖1),根據式(1)易知風速越大風壓越大,所以側方戶內空間的空氣能夠更迅速、大量地流向冷巷。因此利用冷巷與大廳的空間差異能進一步加強戶內的風壓通風效果。冷巷的設計方式,在利用外界風壓自然通風的基礎上,又巧妙地加強了風壓自然通風的效果,是廣州地區傳統竹筒屋自然通風的最主要方式。

2 天井對自然通風存在加強效果

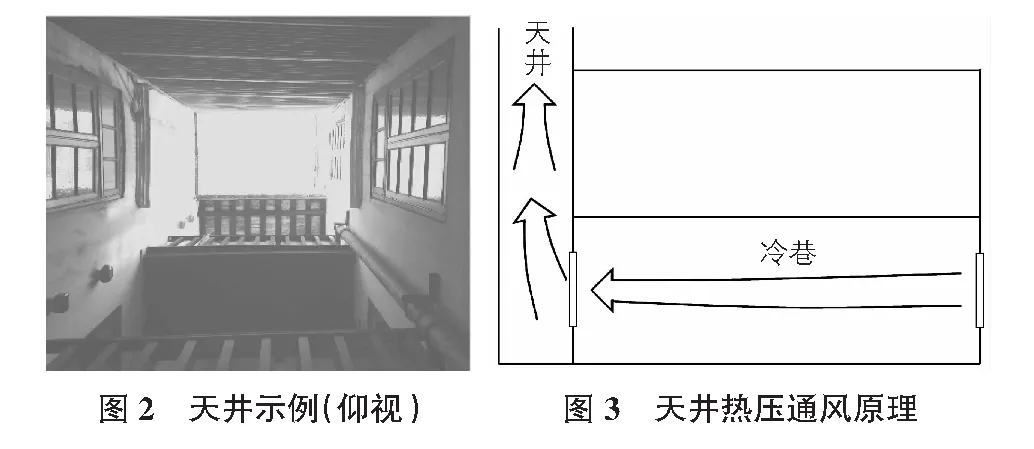

廣州地區傳統竹筒屋中房與房或房與墻所圍成的狹小露天空間常被稱為天井,天井也是傳統竹筒屋自然通風技術中因地制宜而且成效顯著的代表。廣州地區傳統竹筒屋的天井較深,橫截面面積小,高寬比大,呈筒狀(見圖2)。

當外界風速較大時,天井上部敞口附近空氣流動速度大,壓強較小,天井下部以及戶內臨近空間空氣流動速度相對較小,壓強較大,在天井上部敞口處形成負壓區,天井下部的空氣在風壓的作用下進入上部敞口處,天井對戶內空間起到了風壓通風的效果。

當外界風速較小時,天井又能通過豎直溫差產生熱壓通風(見圖3)。廣州地區傳統竹筒屋的天井獨特的構造使得天井下部不易受太陽直射,環境陰涼,溫度較低;而天井上部在太陽照射下則溫度較高,整個天井豎直方向上產生明顯的溫度梯度。在這種溫度梯度下,天井上部的空氣溫度高,密度小,產生上浮的氣流運動。上部的上浮氣流運動又能進一步帶動天井下部周圍較低溫度的空氣向上補充,天井周邊戶內空間的空氣也進入補充,天井對戶內空間起到了熱壓抽風的效果。熱壓抽風的作用與進出風口的高度差和室內外的溫差有關,計算式為[7]:ΔP=h(ρe-ρi)。其中,ΔP為熱壓;h為進、排風口中心線的垂直距離;ρe,ρi分別為室外、室內空氣密度。由熱壓抽風的計算公式可知,天井熱壓通風的技術往往不受外界風速的影響,但是其影響因素也相對較多。廣州地區傳統竹筒屋的天井比北方地區普遍窄、深,因此豎直方向進排風口的垂直距離h更大,溫度梯度更大,加強了天井的熱壓吸風效果;當地人往往在天井內挖一口水井、蓄一方水池或留一缸水,可以進一步降低天井底部的溫度,從而增加溫度梯度,提高熱壓吸風效果;另外廣州地區傳統竹筒屋的天井往往設置在建筑的中后部,能與前廳形成一對出入風口,比前天井更能促進建筑內部整體的通風效果;若同一建筑內部通常有多個天井時通風效果也會更好:如雙天井的設計,不論外部是否有風、風向如何,兩個天井可以形成一對出入風口,也可以同時作為出風口,協作帶動建筑內部與外部的氣流交換[8]。

廣州地區傳統竹筒屋天井主要在豎直方向上促進戶內的自然通風效果,其熱壓通風的形式穩定可靠,又能進一步有效促進戶內空氣的水平流動,補充了單一外界風壓通風的不足。

3 自然通風中的細部技術

除了宏觀的冷巷和天井通風技術,在廣州地區傳統的竹筒屋還有很多細部上的技術措施來進行自然通風。

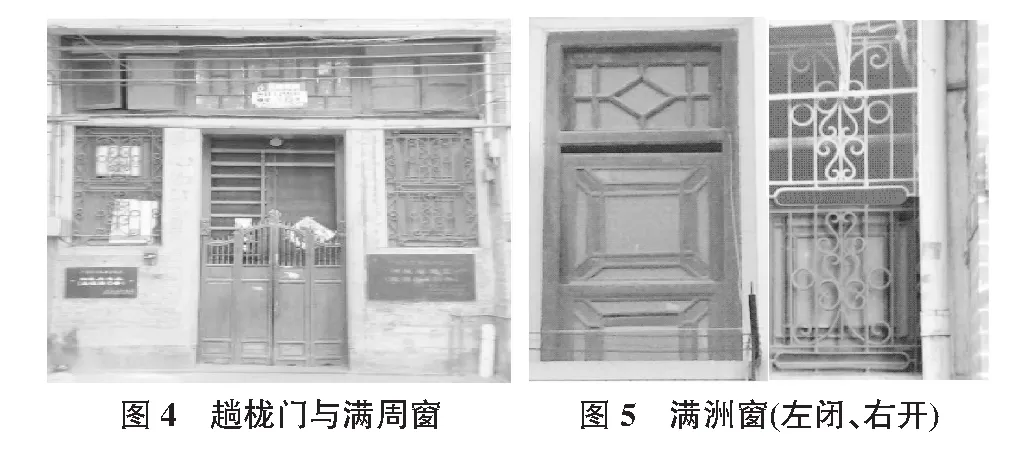

首先,廣州地區傳統竹筒屋門口的設計注意到戶內外氣流的交換,廣泛采用了“趟櫳門”的設計(見圖4)。“趟櫳門”包括三道門:第一道為屏風,可向外平開;第二道為趟櫳,可沿下部軌道水平推拉;第三道為硬質木門,可向內平開。需要通風時候,將第三道門打開,第一、二道門關閉,其中趟櫳門完全透風,而屏風則也有一半的透風空間,戶內外空氣能發生交換;當將第一道門和第三道門同時打開,只保留趟櫳門關閉時,等于敞開整個門洞,戶內外空氣交換速度更快,能夠更有效通風。可見,“趟櫳門”的設計在保證安全防盜的同時,又能夠使戶內外空氣進行可控的交換。

然后,廣州地區傳統竹筒屋還希望盡可能讓戶內外空氣從窗戶處進行交換,常見的則是“滿周窗”和“滿洲窗”的設計方式。“滿周窗”指的是在需要通風的建筑一側(如迎街的一側),在整個墻體上(非承重墻)除保留門口的地方全部開窗(見圖4)。在需要通風時候,按照需要可以打開一定數量的窗戶,進行戶內戶外空氣的交換。而“滿洲窗”則是指來源于清朝滿族人統治時期的窗戶形式,這種窗戶可以分為兩部分,上半部分可以上下推拉開啟。滿洲窗關閉時如圖5左所示,在需要通風時,窗戶上部滑動到下部(如圖5右所示),戶內戶外空氣就可以通過窗戶上部的開口進行交換。

另外,廣州地區傳統竹筒屋通花隔斷的設計既能夠分隔空間,又能夠保證空氣流動的連續性。為了不阻礙空氣流動,廣州地區傳統竹筒屋戶內較少使用隔墻,而是使用不到頂或通花的隔斷對廳、房等區域進行空間分割,這樣的設計方式使得戶內空間上部分空氣流動就有連貫性,加強了通風效果(見圖6)。同時,這一方式也可以用在外墻,進一步加強了戶內外氣體的交換,外墻上的通花隔斷既能美化建筑形象,又有助于自然通風。

廣州地區傳統竹筒屋細節上的處理,在滿足建筑安全性和美觀性的同時,核心思想是加強建筑外部與內部、建筑內部各空間之間空氣流動的連貫性,減小風阻,進一步促進了自然通風效果。

4 結語

廣州地區傳統竹筒屋的發展過程中,綜合考慮了當地氣候的影響,也找到了適應的方法,主要采用狹窄冷巷風壓通風帶動整個戶內空氣的流動;而當戶外無風流入戶內時,天井的熱壓通風又起到了主要作用。同時值得注意的是,廣州地區傳統竹筒屋還從門、窗和隔斷等建筑細節考慮如何促進戶內通風效果,起到了很好的輔助作用。

廣州地區傳統竹筒屋中綜合運用的通風技術也啟發了現代南方建筑的設計,具有重要的借鑒意義。從傳統建筑中總結出來的通風技術是符合當時的客觀歷史條件和地域特色的氣候條件的,因此也就為現代建筑設計中所提倡的綠色建筑提供了思想源泉,采用無能耗的自然通風技術或以自然通風技術輔助進行低能耗的人工通風,均能在減小資金投入的同時又保護自然環境。

[1] 茅 艷,劉加平.寒冷地區住宅窗戶節能技術[J].工業建筑,2006,36(1):11-13.

[2] 董海榮,祁少明,姜乖妮,等.寒冷地區市郊住宅建筑節能措施[J].工業建筑,2007,37(3):30-32.

[3] 張延路.寒冷地區農村住宅節能技術研究[J].山西建筑,2008,34(28):243-244.

[4] 吳鵬飛.寒冷地區住宅窗戶采光與節能設計研究——以西安為例[J].門窗,2009(12):38-41.

[5] 冉茂宇.福建省典型氣候區居住建筑適時通風節能研究[J].福建建筑,2011(5):73-76.

[6] 張海遐,陳 浩,金瑞娟,等.活動式建筑遮陽設施對南京地區居住建筑室內自然通風的影響[J].江蘇建筑,2009(5):87-88.

[7] 張三明.建筑物理[M].武漢:華中科技大學出版社,2009:

98-99.

[8] 曾志輝.廣府傳統民居通風方法及其現代建筑應用[D].廣州:華南理工大學,2010:105,161-162.

Analyses of the natural ventilation technology of traditional bamboo house in Guangzhou

Xiong Zhijia1Mai Heng2*

(1.DalianUniversityofTechnology,Dalian116086,China;2.ArchitecturalDesignResearchInstitute,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510641,China)

The paper analyzes the application of the traditional bamboo tube layer natural ventilation technique in Guangzhou, explores the promotion effect of the cold lane on wind pressure ventilation, researches the effects of the wind pressure ventilation by the patio and heat pressure, and sums up the architectural details at doors, windows and partitions can enhance the natural ventilation, so as to provide some ideas for the ventilation technical design.

bamboo house, natural ventilation, cold lane, space

2014-12-17

熊志嘉(1995- ),女,在讀本科生

麥 恒(1985- ),男,碩士,工程師

1009-6825(2015)06-0125-03

TU834.1

A