農業規模化經營的社會基礎分析

蔣 培,馮 燕

(河海大學公共管理學院,南京 210098)

農業規模化經營的社會基礎分析

蔣 培,馮 燕

(河海大學公共管理學院,南京 210098)

農業規模化經營離不開農村社會資本的支持。在現代農業型的農村社會中,傳統社會“差序格局”的社會結構中穿插著情感、利益、權力等多重因素,對傳統農村社會關系網絡有了新的影響。其中,人情關系仍發揮著主導性作用,在很多領域超越了利益關系等其他影響因素。通過對X村種糧大戶的深度訪談,了解到農村社會的人情關系在土地流轉、日常農業生產與管理、農業技術等領域都具有直接或間接的影響與作用。因此,國家除了出臺適當的政策與制定制度之外,更需要采取其他有效的措施與方法來構建更好的農村社會關系網絡,以期引導與規范農業規模化經營。

農業規模化;社會資本;人情關系;利益關系;農村

農業規模化經營是發達國家農業發展的成功經驗。隨著我國城市化和工業化步伐的不斷加快,大量的農村剩余勞動力向城市和城鎮地區轉移,農村地區出現了“老人農業”的狀況,但由于種植戶自身科技文化水平的限制與農業規模經營面積的有限,農業增收與可持續發展遭遇到了瓶頸。農業規模化經營是克服農業發展瓶頸的有效手段,幫助大量農民從有限的土地束縛中解放出來,同時又提高了單位面積農業生產的效益,有助于實現農業的持續增收與農村社會和諧、穩定的發展。

一、問題的提出

農業規模化經營模式的實現,依賴于成熟的市場條件與社會環境。從我國現實的情況來看,已經具備了多方面的實施條件。首先,從土地制度來看,近幾年來,政府已制定一系列具有靈活性、協調性的土地流轉、承包制度,便于農地的集中與規模化農業生產。其次,從農業扶持政策來看,從中央到省、市、縣的扶持力度都在逐年加大,出臺了各類農業補貼、農機補助、糧食補貼、農業設施建設用地補助等政策,極大地促進了農業規模化經營模式的形成。最后,從農業生產技術來看,各級農業部門也出臺了相關的政策與制度,對種糧大戶與農機人員進行定期培訓,并建立了暢通的農業信息渠道,幫助農民掌握最新的病蟲害情報與農業技術發展水平情況。

農業規模化經營與現代化發展始終離不開農村的社會結構與社會環境。費孝通先生認為,農村社會中的人際關系呈現的是一種差序格局的關系,人與人之間講究的是人情、面子、關系等。農業發展是緊緊鑲嵌在農村社會網絡結構之中。農村社會是一個完整的社會有機體,具有其自身獨特的運行邏輯與發展規律。但現有的土地流轉制度、農業技術推廣模式等所具有的是一種“自上而下”的行政邏輯或是科層制的管理模式,與農村社會的運行邏輯難以契合,使得很多有利的政策、制度難以在農村地區有效實施與推廣,缺乏農村社會運行的社會基礎。本文以社會資本為視角,研究農村社會關系網絡的維系對農業規模化經營模式形成的重要意義與現實價值。

科爾曼(James S.Coleman)從微觀個體行為與宏觀社會系統之內在聯系的研究方向出發,重點從社會網絡這一中觀層次界定社會資本:“社會結構資源作為個人擁有的資本財產,即社會資本……他們為結構內部的個人行動提供便利。與其他形式的社會資本不同,社會資本存在于人際關系的結構之中。”[1]帕特南(Robert D.Putnam)則進一步把社會資本概念上升到宏觀層面,他把社會資本定義為“社會組織的特征,諸如信任、規范、以及網絡。”[2]表現為公民橫向的參與網絡。林南從關系網絡嵌入的角度解釋社會資本的概念,“社會資本可被定義為嵌入于一種社會結構中的可以在有目的的行動中涉取或動員的資源。”[3]主張社會資本是一種可以被人通過有目的行動加以利用的社會資源。我國農村的社會關系網絡歷來十分發達,在建國初期雖然遭到了很大程度上的破壞,但仍然在農村社會發揮著極為重要的社會價值與作用,維系著農村社會的正常運轉與發展。從當前農村社會現狀來看,社會資本可以分為四大類:宗族家族的關系網絡、功能性的關系網絡、宗教關系網絡以及一般的人際關系網絡。

二、調查方法與案例簡介

本次調查以浙江省中部的一個小村——X村為調查對象,X村所在的鄉鎮以工業化著稱,主要生產汽車配件與銅加工,在浙江省經濟發展水平中位列前茅,2012年,農民人均純收入達到33 627元。X村在所屬鄉鎮被定位為農業村,但其農業總產值在全村總產值的比重卻還不到10%。目前全村區域面積8.8平方公里,水田面積2 321畝,旱地2 940畝,山林70 682畝,2012年農村經濟總收入199 087.05萬元,人均純收入32 875元。在工業化如此發達的背景下,X村的大部分村民主要以“離土不離鄉”的打工方式為主要生計手段,很多村民放棄了農業生產,為大規模的農業生產提供了良好的條件。部分農戶通過自發的土地流轉來進行農業規模化經營,提高農業的生產效益與農地的利用率。目前,X村的種糧大戶有20多戶,其中規模在百畝以上的有3戶。

在X村,筆者經過了為期半個多月的調查,通過入戶訪談與現場體驗等方法,對全村的基本情況有了整體性的了解,重點對村莊結構、地方精英、家庭模式、農業生產、工業經營、文化教育、環境保護等方面進行了深入地調查,從村干部調查入手,然后擴展到普通村民與一些個體工商戶等,對X村的生產、生活情況有了全面而細致的了解。其中,對4戶種糧最多的大戶進行了深入的訪談,對規模化農業生產的情況做了系統性的調查,了解了當前農業規模化經營的優勢與存在的困境,并與種糧大戶建立了友好的關系,有助于后期進行跟蹤式的調查與訪問。

本文主要是基于對SBH和YHJ兩個種糧大戶的訪談來展開研究,通過兩者之間的比較,反映社會資本在農村社會中的重要性,說明農業規模化經營需要遵循農村社會文化邏輯,科層制的管理模式難以在農村社會有效地開展工作。在此對SBH和YHJ兩人的情況做簡要介紹。

YHJ今年41歲,自33歲開始種糧,屬于相對年輕一代的種糧大戶。YHJ是經營農機生意起家的,在開始時購買了兩臺收割機,幫助本村和外地的農民收割水稻。幾年之后,由于農機生意逐漸慘淡,他轉而開始承包農田經營規模化農業生產,在2006年,承包了村內260畝土地種植水稻,當初還種植早、晚稻,單季稻和小麥,相對來說,收入總體上還不錯。隨后,YHJ又到外村開始承包農田以及與他人合伙承包大量農田,其經營的農田面積最多時可以達到400余畝。與此同時,在農機方面,YHJ也進一步添置各類農機設備與機械,主要包括育秧設備、開溝設備、播種機、插秧機、拖拉機、烘干機、農藥噴灑設備等,各類農機設備相對來說比較齊全。當年,YHJ還被評為“浙江省十佳農機手”。但近幾年以來,他的農業經營收入不斷減少,到2013年為止,經營的農田面積只有170多畝,而且只種了單季晚稻和小麥,早稻和晚稻都沒有種植,其農業補貼額度大幅減少①根據當地政策,種植面積在100~200畝之間,早稻補貼200元/畝,晚稻補貼40元/畝,小麥補貼200元/畝。。究其原因,主要是由于其與農戶之間的關系處理不善,大塊水田的中間幾塊農田的戶主要回了農田來自己種植,導致YHJ種植早、晚稻與一般農戶種植單季晚稻(一般農戶只種植單季晚稻)的時間上難以一致,使得在日常農業的灌水、機械設備收割等方面存在著不便利等問題,難以種植早、晚稻,只能種植單季稻,損失不小。同樣,外村的大面積農田也因關系不和等問題逐漸被農戶要回轉而承包給他人。在農機方面,YHJ的損失也很大,早期購買的一些設備與機械,由于農業設施建設用地沒有到位,導致大部分農機被盜竊、被損壞,還有像育秧設備、烘干機等設備都難以派上用處,閑置在家中。從行政手續上來看,YHJ的農業設施建設用地已得到了省、市、縣政府部門的批準,甚至還得到了省級領導的批示,但到了村一級卻得不到足夠的支持,最終導致整個計劃流產。YHJ在訪談的最后透露出了自己的設想,他認為要搞好土地流轉承包需要村集體出面來統一調配農田,可以保留一部分農田給散戶,剩余的大部分土地承包給種糧大戶,只有這樣,才能減少很多不必要的麻煩與矛盾。

相比于YHJ,SBH的農田種植面積卻在逐年增加,從最初的20~30畝增加到現在的190多畝,每年增加的面積在20多畝。SBH由于早年在外做生意被人欺騙損失了一大筆錢,而且還欠了不少債務,迫于無奈回老家種田。早期,SBH并沒有種植水稻的經驗,所以,在種植水稻初期,需要向其他種糧大戶不斷地學習,并及時進行自我總結與自我實踐。目前,SBH不僅種植單季稻和小麥,在連片的水田中還種植早、晚稻,年收入可以達到20余萬元。SBH并不存在YHJ類似的問題,在連片的農田中的個別農戶,通過協商可以把農田流轉到自己名下,也省去了不少日常農業生產、管理與收割的麻煩。SBH注重與村民日常關系的維護,能幫盡量幫,比如在灌水、耕地、收割等事務上,與村民建立了良好的社會關系。在雇工方面,SBH與YHJ也有較大的差別,YHJ在雇工時采取的是工廠化的管理模式,注重效率與效益,但本村人都難以承受如此繁重的農業工作與嚴格的督工環境,紛紛拒絕YHJ的雇傭請求,導致目前YHJ的雇工都是外村人。而SBH則十分注重與雇工之間建立良好的人情關系,也時常到雇工家走人情。在農作時也“睜一只眼閉一只眼”,從不到現場進行督工,所以,SBH所雇傭的工人大部分是長工。在農業設施建設用地的審批方面,他們兩人形成了鮮明的對比,SBH跟村里的干部關系較好,但與鎮、市一級部門從沒接觸,所以,在用地審批方面,都是由村干部出面來幫助,整個審批都是按照正常程序進行。到2013年8月,SBH已經拿到了相關部門的批準文件并獲得了一定的補助,預期在2014年就可以開始建設相應的農業設施場地與倉庫。從長遠發展的局面來看,SBH的農業規模化經營越來越具有擴大種植面積與增加農業效益的優勢。

同為種糧大戶,YHJ與SBH兩個種糧大戶演繹了兩段截然不同的農業經營史,一個由盛轉衰,一個則由弱到強。在國家農業政策扶持力度不斷加大的背景下,YHJ的農業規模化經營狀況卻一步一步下滑,除一部分客觀原因外(包括工業征地導致流轉的農田面積減少),主要原因則在于其經營理念和經營方式與農村社會的運行邏輯不相吻合,沒有真正領悟到我國的農田制度與農村社會、農民群體是緊密聯系在一起的。相反,SBH則善于經營與普通農戶之間的社會關系,了解農村社會是一個講面子、人情與關系的差序格局社會,拋棄了這些社會資本,則自身的經濟成本會陡然上升。

三、社會資本的類型分析

從農業規模化經營的表面來看,規模化經營的過程只是人與地的簡單關系,但從其流轉的整個過程來分析,背后的實質卻是人與人之間關系的調試與維系。這種人際關系組成了農村社會最為基層的社會關系網絡,各種經濟行為也是深深地嵌入在這張社會關系網絡之中,受到各種復雜關系的影響與作用。隨著現代社會的到來,在農村社會網絡結構之中,原有以血緣、地緣關系為主的差序格局的社會結構也發生了極大的變化。王思斌認為,20世紀80年代以來,伴隨著農民家庭生產功能的恢復和加強,農村中的親屬關系首先出現了強化與緊密化的特點。但隨著農村社會的現代化,農村親屬關系的緊密程度將會有所減弱[4]。折曉葉則指出:利益原則已經成為日常生活中人與人交往的一個重要砝碼。“利、權、情”秩序已經進入到原有家族村落深厚的社會基礎之上[5]。楊善華等則提出了一個“擬似家族關系”,認為發展擬似家族關系的結果是原有的差序格局的擴大。它通過認同宗、認干親、拜把子等形式把原來的業緣關系(正式)轉換成一種類似血緣的關系(非正式),從而納入差序格局的范圍[6]。使得原有以血緣、地緣關系為主的差序格局的社會結構變得更為多元化、理性化。

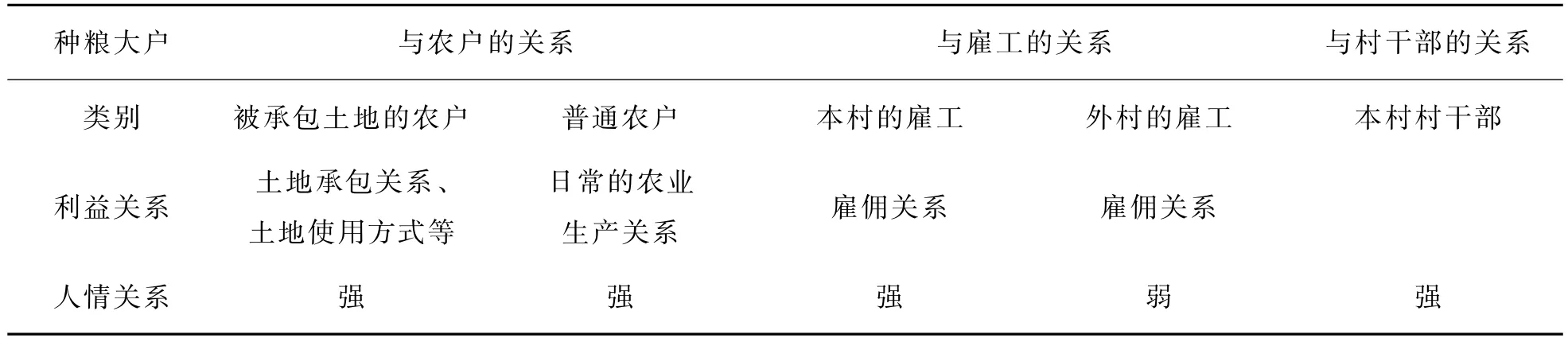

在X村的社會關系網絡結構中也出現權力、利益與情感的維度,在一定程度上對原有的農村差序格局關系造成了一定的沖擊。其中,對種糧大戶來說,在農業規模化經營過程中,需要處理的關系主要包括三類:與農戶的關系,與雇工的關系以及與村干部的關系。相互之間的關系類型可以通過表1來反映。

表1 農業規模化經營過程中種糧大戶的社會關系網絡類型

從以上社會資本的具體分類來看,在傳統社會中所呈現的差序格局的社會關系網絡仍發揮著極為重要的作用。主要包括以下一些特點:

(一)從社會資本的內容上分析,利益關系與人情關系相互交織、混雜

在現代農村社會關系網絡中或者說是“差序格局理性化”過程中,利、情、權等因素也成為影響關系的重要維度。雖然兩者是截然分開的不同維度,但在對社會關系的作用過程中,利益關系與人情關系是相互交織、混雜在一起,共同對社會資本發揮著重要的作用。與此同時,在一定的范圍內,兩者可以共同發揮出正效應,提高社會資本的功能。但超出一定的范圍外,兩者之間的關系會變得十分復雜,相互之間可能會形成對立的關系,利益關系的變動會影響人情關系的穩定。從實際調查中可以發現,在雇工問題上,本村雇工與外村雇工存在著極大的差別,在本村內進行雇傭講究的是雇主與雇工之間的人情關系,在很大程度上人情關系大于利益關系。例如,YHJ在雇傭本村村民進行勞作過程中,因管理方式的不恰當引起本村雇工的不滿,導致YHJ與本村雇工之間的人情關系趨于淡薄,這使得YHJ不得不在雇工如此緊張的情境下花費更大的代價去外村尋找雇工。

(二)人情關系發揮出巨大的作用,在一定程度上超越利益關系

人情關系的范圍有限,且相對穩定,不具有很強的伸縮性。而利益關系則具有較強的變動性與伸縮性,能在很大的范圍內進行伸縮變化。兩者的關系,具體可以通過圖1來呈現。

圖1 社會資本中人情關系與利益關系簡圖

每一個個體在維護自身社會資本的過程中,都具有自身衡量利弊的尺度范圍。當利益關系的價值超出人情關系的價值時,或為維系人情關系所付出的價值成本大于所獲利益的價值時,個體往往會轉向追求自身的利益關系而逐漸拋棄人情關系。在X村農業規模化經營的過程中,利益關系之間差距相對很小,往往是人情關系發揮了主要作用。但在X村上屆村干部賄選過程中,利益關系的變動范圍遠遠超出了人情關系所局限的范圍,致使很多原本至親的親戚關系也被利益關系所扭轉與超越。

(三)面對不同的對象,利益關系與人情關系所能發揮的作用存在著較大差異

不同個體的價值衡量尺度存在著較大的差異,面對不同對象的利益關系與人情關系,兩者所體現出的重要性也會不同,并且會隨著時間、場域、對象的變化而發生改變。對于有的人情關系,多強的利益關系都難以撼動,但絕大多數的人情關系在巨大的利益關系誘惑下會失去原有的穩固性,人情會讓位于利益。在日常農業生產、管理中,面對普通農戶(未被承包田地的農戶),利益關系所能發揮出的作用相對來說就很小,主要還是要看相互之間的人情關系,這從SBH和YHJ兩者比較中可以明顯地看出。而對外村雇工來說,由于與本村村民的人情關系淡薄,衡量相互之間社會資本的多少主要是看利益關系的價值高低,自然會轉向利益較多的一方。這與本村的雇工則截然不同,在衡量利益高低的前提下,更看重的是相互之間人情關系的好壞與近疏,為了維護良好的人情關系而犧牲一些利益往往被認為是值得的,本村雇工相對來說更重視人情關系的培養。

(四)在一定范圍內,建立在人情關系上的利益關系具有一定的脆弱性,人情關系則具有持久性

人情關系是一種靜態的表現形式,具有極強的穩定性、持久性,而利益關系則是一種動態的流動狀態,具有很大的伸縮性與變動性。針對不同的時間、場域與對象,利益關系所起到的作用是不斷變化的,能因時因事進行自我選擇與自我調整。比較人情關系與利益關系,利益關系往往是建立在一定的人情關系基礎上,但也不是絕對如此。在一定程度上,充分利用利益關系能夠增進相互之間的人情關系,但如果唯利是圖的觀念過強,或利益關系超出了人情關系的范圍,人情關系的基礎也會倒塌。反之,具有穩固的人情關系,利益關系所能發揮的作用是有限的,往往具有一定的脆弱性。從SBH土地流轉過程中可以看出,大部分農戶與他具有很好的人情關系,完全不在乎土地的流轉承包費甚至免費送給他進行耕種,突顯出了村莊內良好的人情關系勝于一定程度上的利益關系。而在YHJ那邊,由于與部分農戶(包括他的親戚)關系鬧僵,即使提高土地的流轉承包費也難以達成土地流轉協議。

總的來看,在X村這樣一個農業型村莊,雖然在城市化與工業化進程中發生了巨大的變化,但在村落的日常生活中,社會資本的類型并沒有發生實質性轉變,仍以傳統農村社會中的血緣、地緣關系為主導,講究村落社會中的人情、面子與關系。利益關系雖然發揮出了一定的作用,但所能影響的范圍仍然有限。不過,在極端的情況下,人情關系與利益關系的地位會發生翻轉,利益關系會超越人情關系,成為主導力量。

四、農業規模化經營的再思考

從X村的調查中可以得出以下結論:以農業生產為生計模式的農村社會仍以人情、面子、關系作為社會資本的主要內容,人情關系滲透到日常農村生產、生活的各個領域與角落,時刻影響著農民的生存與發展;農業規模化經營是繼家庭聯產承包責任制之后的又一場農業革命,需要正確地看待農業規模化生產與農村社會結構、傳統文化與社會關系網絡之間的關系;離開了農村社會的人情、面子關系網絡,農業規模化經營就失去了經營的社會基礎,難以形成規模化、效益化、低成本的生產運營模式;充分利用農村社會的關系網絡,則能在很大程度上減少各類交易成本并增加相應的經濟效益。

從我國當前農業規模化經營的實施途徑來看,在大部分地區仍以政府主導為主要手段與支持力量,但從持續性發展與實際推行的效果來評價,絕大部分農業項目或工程并沒有取得實質性的成效。究其原因,以政府為主的推行模式遵循的是行政管理的邏輯與科層制的管理制度,但到了農村社會,這套運行機制并不能很好地與村落社會的運行邏輯相契合,難以被廣大的農民所接受。從社會資本的視角來分析,當前的農業規模化經營面臨著三方面的問題。

(一)農村土地流轉問題

自20世紀80年代實行分田到戶之后,家庭聯產承包責任制成為了穩固農村土地政策的重要機制。但隨著城市化、工業化程度的不斷推進,以及戶籍制度限制的放松,大量的農村剩余勞動力轉移到了城市地區,中西部地區甚至出現了“空心村”現象,這為土地大規模集中進行農業規模化經營提供了良好的基礎。當前,我國推行農地流轉主要包括兩種模式:政府主導流轉與自發流轉。但這兩種方式的推行,都離不開嵌入在土地中的農村社會關系網絡,處理各種人情、面子與關系是農村社會進行正常生產、生活所必需應對的事務。從政府主導模式中來看,似乎在土地流轉過程中減少了種糧大戶與農戶之間的直接矛盾與沖突,但實際上只是把問題與矛盾轉嫁到了政府或村集體組織與農戶之間,并沒有從根本上減少矛盾與沖突。同時,各類矛盾也可能通過其他方式對后續的農地承包造成間接影響,例如,村民不配合土地集中工作,土地流轉遭遇各方阻擾,土地質量高低評價不統一與因分配不均引發的矛盾等問題。除此之外,種糧大戶與農戶之間還存在生產、管理等方面的問題。在自發流轉土地的模式中,各類問題與矛盾相對較多也更為直接,面對數量眾多且分散的農戶,種糧大戶需要具有極強的人情關系才能流轉到連片的土地。否則,倘若在一整塊承包田地中有個別農戶不予配合,難以承包到連片的農地時,種糧大戶就要付出極高的成本與代價,或是出高價來承包到相應的農地,或是在后期農業生產、管理過程中承擔額外的成本致使自身的經濟收入大大減少。上述情況也可以從YHJ的案例中體現出來,由于與村民關系處理不恰當,部分農戶的意愿發生了改變,導致YHJ失去了部分農田,也難以連片種植早、晚稻,極大地影響了自身的經濟收入。因此,從土地流轉的角度來看,農村社會關系網絡對土地集中、農業規模化經營有著重要的影響。

(二)日常生產、管理問題

我國傳統的家庭農業生產是精耕細作式、機械化程度較低的生產模式。雖然現代農業生產的機械化、科技化程度不斷提升,但我國的農業生產仍然需要付出大量日常勞動力與工作時間。就以X村種糧大戶的調查為例,每一季水稻生長期每畝水稻作業需要投入3~5單位的人工。因此,水稻的日常生產與管理工作對后期收益會有較大的影響,需要花費大量的人力、物力與財力。就當前農業規模化經營模式來分析,農村社會關系網絡在日常生產與管理中主要體現在普通農戶與雇工兩個方面。從普通農戶方面來看,由于農田基礎設施的共同使用,種糧大戶與普通農戶容易產生一些摩擦與矛盾,例如在日常的農田灌水方面,如果兩者之間存在不信任或矛盾,部分農戶會做出一些損人利己的行為,勢必會對種糧大戶造成極大的利益損失。因此,與普通農戶建立良好的人情關系,互幫互助,可以使種糧大戶減少一些不必要的麻煩,增加自身整體的經濟收益。類似的問題還會發生在共用的道路、水利設施等基礎設施的使用上。相比于普通農戶,雇工的人情關系維系則顯得更為直接與重要,甚至在必要的時候需要通過“走人情”來維系種糧大戶與雇工之間的良好社會關系,尤其在用工緊張的情景下,雇工對于規模化農業經營所體現出的經濟價值與社會意義更為重大。比較SBH和YHJ兩者,前者常年雇傭本地村民,雇主與雇工之間建立了濃厚的人情關系與信任關系,雇工在日常農業生產、管理過程中可以自覺地完成相應的農作任務,雇主不需要花費額外的監督成本;但后者,在雇工管理中實行的是工廠化的管理模式,導致大部分本地雇工流失,致使YHJ需要花更大的代價到外村去雇傭工人,不僅增加了監督成本,還需要付出大量的交易成本,也難以與外村雇工形成長期的合作關系。農村社會關系的日常經營與積累,對農業規模化經營有著持續性的促進作用。

(三)技術問題

農業規模化經營的優勢在于利用現代的科技、機械設備來進行規模化的生產操作,減少單位面積上的成本,實現規模化效應。但各類技術、機械在農業生產中所發揮出的作用也需要良好的農村社會關系網絡來維系,具體體現在以下幾個方面:一是農業規模化經營的技術優勢需要連片的農地種植才能體現出來,技術所帶來的經濟效益增加與規模化經營的農地面積有著直接聯系;二是農機設備的有效運行、使用與日常管理與維護也是與當地社會關系網絡有著緊密聯系,處理不好與村民之間的社會關系,種糧大戶的很多農機設備就無用武之地;三是技術與農機設備的相關配套基礎設施的建設與農村社會關系網絡有著重要關聯,缺乏相應的農機設備建設用地的保障,農機設備維護與技術推廣就沒有相應實施的場所,會進一步增加種糧大戶額外的成本。這幾方面都可從YHJ的案例中看出,由于他早年以農機操作起家,所以一直希望運用現代化的農機設備來提高農業生產效益。但YHJ花了極大的成本購買的各種農機設備,由于缺少農用設備建設用地,大部分停放在室外,部分農機被盜竊、被損壞,部分農機則因使用者不當使用與維護而受損。此外,因為農地不連片,相應農機設備的運行往往需要繞遠道,又增加其設備運行的成本。究其原因,這與YHJ和本村村民、雇工之間的人情關系僵化有著直接聯系,甚至部分農戶因與YHJ之間的不和關系而故意制造麻煩。此外,在農用設備建設用地審批過程中,YHJ也因難以處理好村莊內的社會關系而遲遲得不到建設用地。因此,從實踐角度來看,很多農業技術的推廣、農機設備的維護與有效運行也依賴于成熟、穩定的社會資本效用的發揮,農村社會離不開人情、面子與關系,看似與人際關系不相關的事物與話題,但往往會在關鍵時候與重要環節受到農村社會關系網絡的制約。

從社會資本的視角來考察農村社會關系網絡對農業規模化經營的價值與意義,是國家、政府、社會在推進農村現代化與農業現代化過程中需要引起高度關注的議題。農村社會關系網絡結構并不是單一的行政管理體制與市場經濟體系,在傳統社會“差序格局”的結構中穿插著利、情、權等因素,相互之間交織與混雜,都對農村社會關系的發育有著影響。與此同時,在眾多維度的影響因素中,人情關系依然是在農村社會尤其是農業型社會中占主導地位,甚至在一定程度上超越了經濟利益關系。人情關系的維系構成了農業規模化經營的農村社會基礎,也是促進規模化生產持續存在的重要保障。因此,從國家層面來看,出臺相應的政策與制度來促進農村土地流轉與實現農業規模化經營,可能在基層社會還是很不夠的,能否從農村社會的人情關系網絡的特點出發,采取一定的合理措施與方法來引導、規范、促進、實現規模化的農業經營,這是下一步需要認真思考的問題。

五、結 論

費孝通先生曾在《鄉土中國》中提到,中國農民對土地有著一種特別的感情,鄉土社會在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社會[7]。農民與土地之間的情感十分復雜,這同樣可以從我國歷次土地革命中看出。土地不僅僅是農民重要的謀生方式,而且還是自身情感寄托的對象。因此,在現代化的進程中,對農民土地(實質是集體所有)的流轉,不管是土地承包或者土地征收方式,在實際工作中都會遭遇到很大的阻力與挫折。

實現農業規模化經營,無論是對土地進行承包流轉,還是在日常農業生產、管理過程中,都需要與當地的農戶建立好良好的人情關系,這不僅符合農村社會關系網絡的運行邏輯,而且在很大程度上能夠減少各類交易成本與提高農業生產效益。

致謝:感謝華中科技大學農村治理中心提供調查機會以及孫新華、余彪、劉洋博士的討論和建議。

[1] 詹姆斯·科爾曼.社會理論的基礎[M].鄧方,譯.北京:社會科學文獻出版社,1999:354.

[2] 羅伯特·帕特南.使民主運轉起來[M].王列,賴海榮,譯.南昌:江西人民出版社,2001:195.

[3] 林南.社會資本——關于社會結構與行動的理論[M].張磊,譯.上海:上海人民出版社,2005:24.

[4] 王思斌.經濟體制改革對農村社會關系的影響[J].北京大學學報:哲學社會科學版,1987(3):26-34.

[5] 折曉葉.村莊的再造[M].北京:中國社會科學出版社,1997:88-89.

[6] 楊善華.侯紅蕊.血緣、姻緣、親情與利益[J].寧夏社會科學,1999(6):51-58.

[7] 費孝通.鄉土社會[M].北京:人民出版社,2008:3.

Study on the Social Basis of Scale Agricultural Operations

JIANG Pei,FENG Yan

(School of Public Administration,Hohai University,Nanjing210098)

The scale agriculture can’t leave the support of rural social capital.In modern agriculture-based rural society,traditional society“differential pattern”interspersed with emotions,interests,powers and other multiple factors,which has the new effect for the traditional rural social network.Among them,the human relations still plays a leading role even beyond the role of interests and other factors.Through the depth interviews of the large grain in X-village,which help to understand human relations has a direct or indirect impact and effect in the rural community land transfer issue,the daily agricultural production and management and agricultural technology.Therefore,in addition to the introduction of appropriate policies,systems,the more need to take other measures to guide and regulate large-scale agricultural operations,and foster the better social networks in rural areas.

agricultural scale;social capital;human relations relastions;interest relations;rural area

F323.4;C912.61

A

1009-9107(2015)01-0128-07

2013-11-07

北京鄭杭生社會發展基金會·杭州國際城市學研究中心學子項目(13ZHFD05);浙江省生態文化研究中心重點研究項目(ZAU201312);江蘇省2013年高校研究生科研創新計劃項目(省立省助)(CXZZ13-0231)

蔣培(1987-),男,河海大學博士研究生,主要研究方向為環境社會學與環境法學。