我國公共體育服務供給現狀與結構優化對策

姜同仁

(安徽財經大學體育教學部,安徽蚌埠233030)

·體育人文社會學·

我國公共體育服務供給現狀與結構優化對策

姜同仁

(安徽財經大學體育教學部,安徽蚌埠233030)

我國公共體育服務供給存在“事業經費規模擴大與財政支出占比下降、設施數量增長與實際面積占有率降低、指導服務需求旺盛與承載力不足、公共體育組織政府機構臃腫與社會體育組織亟待發展、國民體質監測服務站點減少與覆蓋范圍亟待擴大”并存現象,供給與需求矛盾較為突出;同時呈現內部結構不合理、城鄉結構分布不均、區域布局失衡的偏態發展特征。建議:以供需平衡為立足點,建立公共體育服務供給一體化模式;以改善民生為出發點,實現基本公共體育服務供給均衡化;以機制創新為落腳點,實現公共體育服務供給運行的穩定化。

公共體育服務;供給;結構;優化

Author’s addressDepartment of Physical Education,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,Anhui,China

2013年我國城市化水平達到53.7%,已步入快速發展期。隨著城市化的演變,我國公共體育服務產品得到極大的豐富,呈現出供給方式多元化、供給內容多樣化的良好態勢。由于城鄉人口的爆發式結構性變化,導致我國公共體育服務供給領域中長期存在的供求失衡矛盾進一步凸顯,特別是由于歷史問題難以跟上快速發展的城市化進程,公共體育服務結構性失衡更趨嚴重。當前應厘清客觀存在的瓶頸問題,才能從根本上找到解決民生體育現實矛盾的出路,這也是本文的立意所在。

公共體育服務供給水平是反映一個國家或地區體育事業發展水平的重要標志之一,公共體育服務供給測度評價指標成為眾多研究者關注的熱點問題。有研究者[1-6]在不同視角上,分別構建了既有共性又各具特點的公共體育服務供給水平綜合指標。本文梳理不同學者的觀點,根據公共體育服務的內涵和外延以及專家訪談的建議,同時結合測度數據指標的可獲取性,以公眾需求產生的供給范圍為切入點,重點確立公共體育財政、公共體育設施、公共體育指導、公共體育組織、國民體質監測服務5個維度,并從14個層面加以反映。具體測度數據均來源于《體育事業統計年鑒(2009—2013年)》《中國統計年鑒(2009—2013年)》等。

1 我國公共體育服務供給現狀

近年來,我國公共體育服務供給數量得到較快的發展,質量得到較大的提升,但供給存在的以下問題導致公共體育服務供給與需求矛盾仍較為突出。數據顯示:我國居民對公共體育服務總體狀況表示“滿意”的僅為14.1%,“基本滿意”的為19.0%,兩者之和僅為33.1%[1]84。可見我國公共體育服務供給水平與居民需求存在一定差距。

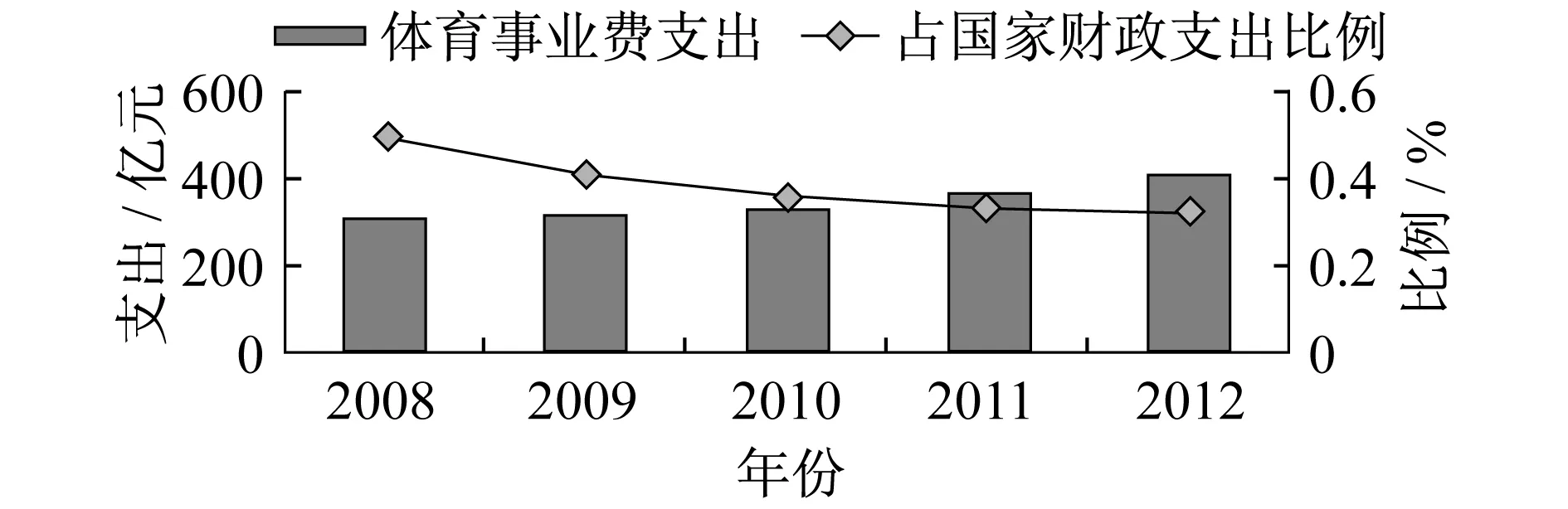

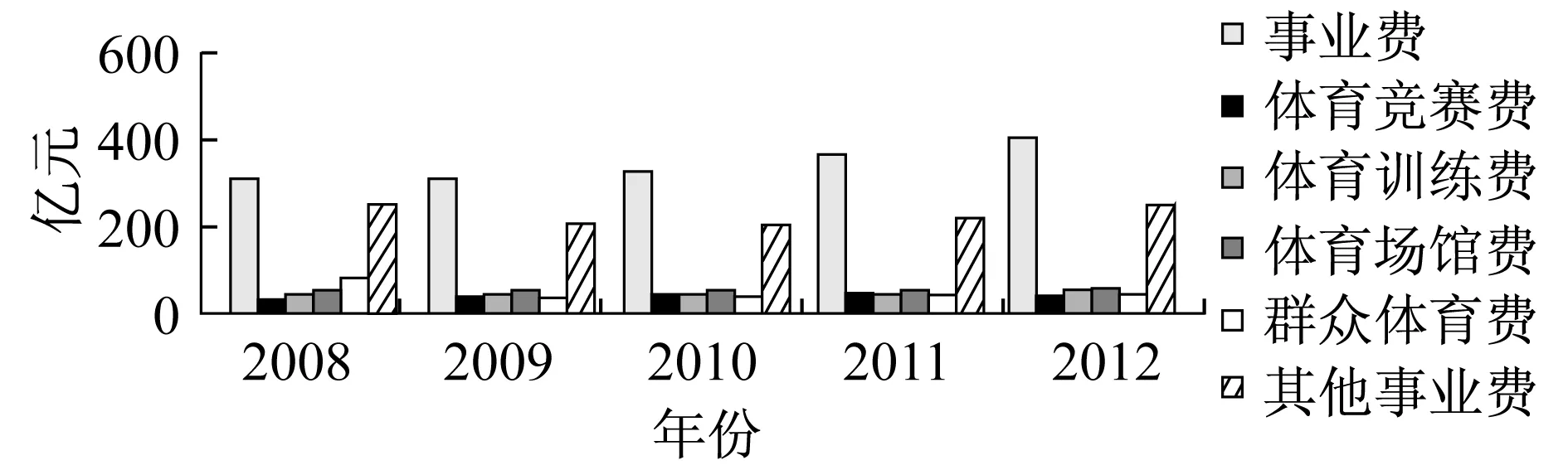

1.1 事業經費規模擴大與財政支出占比下降并存公共體育事業經費規模是衡量國家公共體育服務供給水平的重要指標。數據顯示:我國體育事業財政投入是體育事業經費的主要來源,2008—2012年體育事業財政投入占體育事業經費總額比例年均為60.6%,體育事業財政投入從2008年的243.55億元增至2012年的352.75億元,年均增長率達到18.03%,表明國家對公共體育事業的重視程度有所增加。從體育事業費支出規模看,2008年為307.88億元,2012年為408.07億元,年均增長率達到7.39%,同樣保持快速增長態勢;但從體育事業費支出占國家財政總支出比例看,整體呈現快速下降趨勢,即從2008年的0.49%降至2012年的0.32%,降幅達到34.69%(圖1)。表明我國雖然對體育事業財力支持有所加強,但還未形成公共體育事業費支出與國家財政規模之間的自然增長機制,從而導致公共體育事業供給能力較弱,與實際公共服務需求仍有較大差距。

圖1 2008—2012年我國體育事業費支出情況Figure 1. The Sports Expenditure in China in 2008—2012

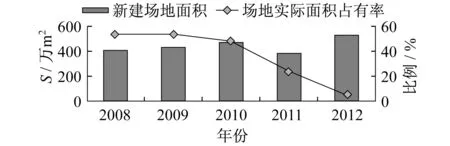

1.2 設施數量增長與實際面積占有率降低并存 良好的公共體育設施是保障我國公共體育事業發展的重要載體。數據顯示,2008—2012年我國公共體育場地設施數量較快增長,5年來新增場地6 409個,年均增長1 282個;新命名的體育場地為137 827個,年均增長27 565個,其中群眾體育場地為74 699個,全民健身中心為6 964個,體育公園為2 651個,全民健身基地為16 178個,其他群眾體育場地為37 335個。進一步分析發現,我國新建各類體育場地實際占地面積并不大,數據顯示,2008—2012年我國新增體育場地占地面積為 13 652.27萬 m2,而實際場地面積僅為2 224.86萬 m2,體育場地面積僅為占地面積的16.30%;且從2008—2012年的發展態勢看,我國體育場地實際面積占有率有大幅下降趨勢,由2008年的53.60%降至2012年的5.57%,降幅高達89.61%,呈現出“虛化”的傾向(圖2),表明我國體育場地建設和發展過程中具有片面追求外圍配套面積、忽視自身發展的基本特征。

1.3 公共體育組織政府機構臃腫與社會體育組織亟待發展并存 公共體育組織指從事大眾體育有關工作的管理機構和社會團體,是開展各項體育工作的組織保障。發達國家公共體育服務供給更多地依賴眾多的社會體育組織運作和支撐。如:法國體育協會和職業俱樂部達到16.7萬個;德國現有體育協會9.1萬個;美國健康俱樂部達到3.1萬個,而政府專門機構相對較少,且角色主要定位于提供財力支持和政策引導層面。目前我國政府體育組織機構較為龐大,而群眾體育的組織水平相對較低,居民大多是自發參與體育活動,松散度較高,凝聚力不強。數據顯示,我國政府群眾體育工作管理機構由2008年的3.91萬個升至2012年的3.95萬個,2010年達到4.48萬個。盡管社會體育組織呈現較快增長態勢,但數量明顯不足:2012年我國體育社團僅為德國的38.24%,健康俱樂部僅為美國的43.55%;且由于我國長期執行的項目管理中心、體育協會“一套班子、兩塊牌子”的制度安排,政社不分現象嚴重,社會體育組織的主體地位較弱,無法在公共體育服務供給中發揮組織功能,嚴重影響了公共體育服務供給的質量與效率。

圖2 2008—2012年我國新建體育場地情況Figure 2. The New ly Built Stadium in 2008—2012

1.4 指導服務需求旺盛與承載力不足并存 俱樂部是聚集人氣和承載公共體育服務指導的重要社會體育組織。數據顯示,我國各種體育俱樂部每年開展指導培訓次數和人數均達到一定的規模,體育俱樂部、社區健康俱樂部、其他俱樂部年培訓次數基本保持萬次以上;體育俱樂部和社區健康俱樂部作為主力,年培訓人數達到百萬級以上。進一步分析發現:各種俱樂部年指導培訓次數總體呈現大幅下降態勢,從2008年的11.30萬次降至 2012年的 6.73萬次,降幅為40.44%,其中體育俱樂部培訓次數由2008年的6.26萬次降至2012年的3.75萬次,降幅為40.10%;其他俱樂部培訓次數由2008年的3.78萬次降至2012年的0.80萬次,降幅為78.84%。各種俱樂部指導培訓人數從2008年的699.01萬人降至2012年的427.48萬人,降幅為38.84%,其中體育俱樂部培訓人數降幅最大,由2008年的492.55萬人降至2012年的247.72萬人,降幅為49.71%。我國體育俱樂部指導服務規模下降的主要原因為公益性社會體育指導員嚴重不足。數據顯示,2012年我國公益性社會體育指導員人均指導人數為1 262人,與國外發達國家相比存在較大差距。如日本2007年社會體育指導員(包括體育輔導員)為235 054名,平均約553人就享有一名社會體育指導員[7]。目前,我國公益性社會體育指導員數量無法滿足居民健身指導的實際需求。

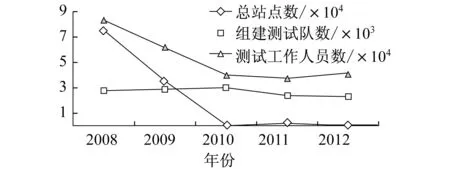

1.5 國民體質監測服務站點大幅減少與覆蓋范圍亟待擴大并存 國民體質監測服務是廣大居民最基本公共體育服務需求的重要組成部分,開展穩定、長期的體質監測,實現對居民體質健康的全程追蹤和干預跟進服務常態化,是保障居民公共體育服務的基本要求。

數據顯示:我國國民體質監測站(點)數量整體表現為大幅下降趨勢,從2008年的75.03萬個降至2012年的0.33萬個,降幅高達99.56%;國民體質監測測試隊由2008年的0.29萬個降至2012年的0.24萬個,降幅為17.24%;測試工作人員由2008年的8.28萬人降至2012年的4.10萬人,降幅達到50.48%;國民體質監測站點和工作人員大幅下降,導致受測人員覆蓋面不斷縮小。2008年國民體質測試人數為285.31萬人,之后出現較大的波動,2012年僅為257.85萬人,比2008年下降了9.62%,當年受測人數占我國總人口的比例僅為0.19%;2012年累計受測人數為1 492.83萬人,占我國總人口數的1.10%(圖3)。

圖3 2008—2012年國民體質監測站點基本情況Figure 3. The National Physique Testing Sites in 2008—2012

從整體看,我國國民體質監測工作無法準確反映國民體質的發展態勢,進而影響到群眾公共體育服務工作的正常開展和相關政策決議的科學定位。

2 我國公共體育服務供給結構

從供給內部、城鄉、區域結構等方面對我國公共體育服務供給結構進行梳理。本文中的公共體育服務內部結構是指公共體育服務供給中各要素的內在聯系及其特征;城鄉結構是指公共體育服務供給中各要素在城鄉二元空間分布的結構狀態;區域結構是指公共體育服務供給的各環節服務產品在東中西部空間分布狀況。

2.1 公共體育服務供給內部結構

2.1.1 公共體育事業支出結構嚴重失衡 體育事業費支出主要包括體育競賽費、體育訓練費、體育場館費、群眾體育費以及其他事業費。其中體育競賽、體育訓練費屬于競技體育的基本經費支出范圍,體育主管部門所屬的各類體育場館承載的核心功能也基本局限于競技體育。數據顯示(圖4),體育競賽、體育訓練、體育場館3項經費占體育事業費支出的年平均比例為23.41%;其他事業費反映的是各級體育行政管理部門維持日常工作的事業性支出,占體育事業費支出的年均比例為66.61%;而2008—2012年真正用于群眾體育的事業經費支出年均為34.37億元,占體育事業費總支出的年均比例僅為9.98%。我國公共體育事業支出結構呈現較大的失衡狀態,真正用于群眾性公共體育服務的支出嚴重不足。

圖4 2008—2012年我國體育事業費支出情況Figure 4. The Expenditure Structure of Sports in China in 2008—2012

2.1.2 公共體育設施供給偏重競技化 公共體育設施供給結構狀況可以反映我國體育場地設施公共服務的合理性和科學性。公共體育設施結構包括標準和非標準場地構成以及不同類型場館構成。標準和非標準場地結構代表我國體育場地公共服務的質量水平。數據顯示:2012年我國新建標準體育場地為923個,占總數的73.72%;非標準體育場地為329個,占總數的26.28%;新建高質量體育場地占絕大多數。不同場館結構代表我國體育場地公共服務的內容,數據顯示:2012年我國新建體育場地中體育館、體育場、游泳館、有固定看臺燈光球場等專用場館居多,更偏向于競技訓練層面,而大眾性場館較少。從整體看,我國體育場地多為高質量的競技體育場地,適合群眾性公共服務場地偏少,難以滿足日益增長的平民化體育健身需求。

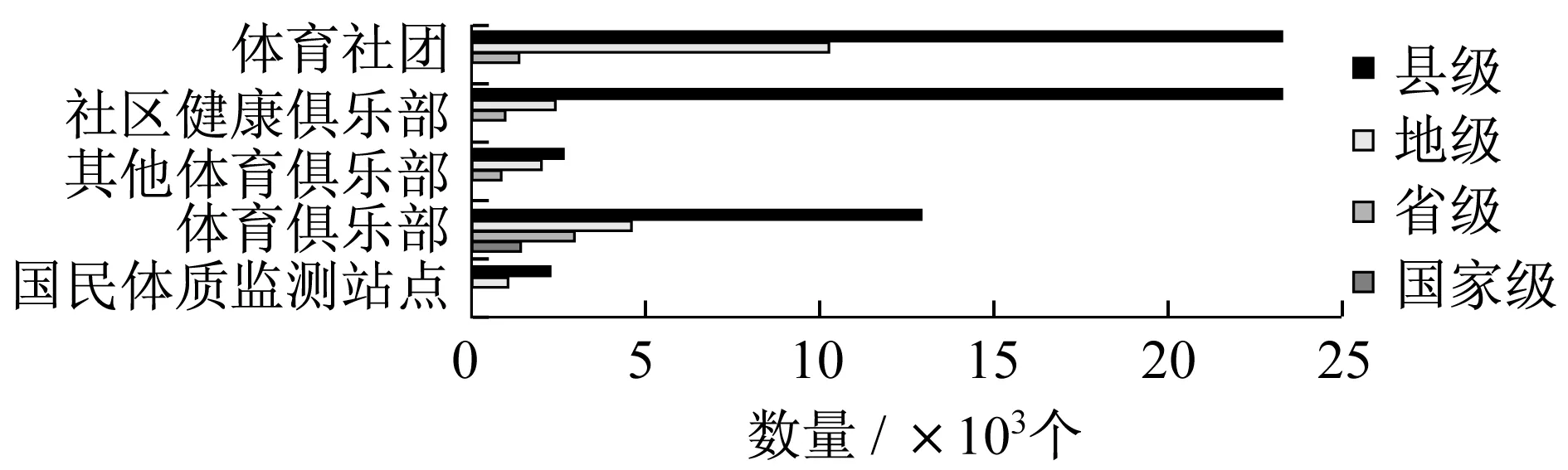

2.1.3 公共體育社會服務層次普遍較低 公共體育社會服務供給層次是反映大眾性公共體育服務質量的重要方面。數據顯示,我國公共體育社會服務供給層次水平普遍不高。從公益性社會體育指導員看,2012年國家級累計人數僅為5 210人,一級為66 968人,二者之和僅占當年社會體育指導員總數的6.73%。從公共體育服務組織看,2012年我國省級體育社團為1 341個,僅占總數的3.85%;國家級體育俱樂部為1 400個,省級為 2 921個,兩者之和僅占總數的19.81%;社區健康俱樂部中國家級為33個,省級為946個,兩者之和僅占總數的7.26%;其他體育俱樂部中國家級為2個,省級為866個,兩者之和僅占總數的5.28%。從國民體質監測站(點)看,2011—2012年我國未增加一個國家級和省級國民體質監測站點,2012年僅增加了地級和縣級國民體質監測站點3 276個,整體層次普遍較低(圖5);且由于面臨著缺場地、缺資金、缺人才的局面,部分國民體質監測站點甚至面臨著關閉的尷尬局面,國民體質監測站點供給結構處于嚴重失衡狀態。

圖5 2012年我國公共體育社會服務供給層次結構Figure 5. The Structure of Public Sports Service Supply in China in 2012

2.2 公共體育服務城鄉結構 伴隨著城市化進程,我國城鄉公共體育服務產品均得到不同程度的豐富,但由于二元結構長期割裂狀態的存在,城鄉公共體育服務供給水平仍存在較大的差異。數據顯示:我國農村居民對公共體育服務持“基本滿意”以上的比例僅為30.5%,而城市達到35.0%,農村居民對公共體育服務總體狀況的滿意程度明顯低于城市居民[1]85。城鄉公共體育服務供給水平的差異制約了全民健身目標的實現。

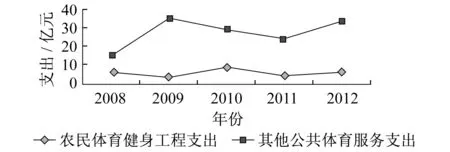

2.2.1 公共體育財政支出分布嚴重不均 我國現行的公共體育服務供給體制是典型的集中型體制,財政撥款實行逐級下撥,每層都有所沉淀和截留,最后分到基層農村財政撥款屈指可數。數據顯示,2000年農村人口占總人口的63.78%,但政府用于農村的財政支出僅占當年財政支出的7.75%[8]。基層政府本來就較少的財政經費主要用于維持日常的體育工作,真正投入農村的公共體育服務的經費寥寥無幾。近年來為改善農村體育投入不足的局面,國家體育總局會同國家發改委通過彩票公益金加大對農村群眾體育的支持力度,主要用于農村體育健身工程項目建設,但從圖6可以看出,我國彩票公益金的農村投入還相對較少,與龐大的農村實際體育需求仍有較大差距。

2.2.2 公共體育設施布局嚴重失衡 城鄉公共體育設施失衡狀態一直是制約我國體育事業發展的重要問題之一。我國農村體育設施的數量和所占比例普遍偏低,與農村人口占較大比例的矛盾突出。數據顯示,我國鄉鎮村場地共有66 446個,僅占全國體育場地的8. 18%。針對我國農村體育公共設施嚴重短缺的局面,國家加快改善農村體育公共設施的步伐,2008—2012年農村新建體育場地共計達到6 409個,農村體育場地的增長速度快于城市,但城鄉公共體育服務設施差距仍十分明顯。調查數據顯示:我國農村居民對體育場地設施數量的滿意度僅為37.1%,落后于城市46.2%的滿意水平[1]270。

圖6 2008—2012年我國彩票公益金使用情況Figure 6. The Usage of Lottery Income in China in 2008—2012

2.2.3 公共體育社會服務水平偏態發展 我國公共體育社會服務水平呈現明顯的偏態發展趨勢。從公益性社會指導員看,90%集中在城鎮,而占國土面積83.5%的廣大農村的社會體育指導員僅占10%[9];從公共體育活動組織服務看,目前城鄉各種社會體育組織并存,但是農村滿足公共體育服務發展需要的新型體育組織還很薄弱,尚未形成完善的公共體育組織服務網絡體系。從國民體質監測服務看,2008—2012年我國現有的國民體質監測站(點)主要分布在縣級以上區域,農村穩定的國民體質監測站(點)較少。我國公共體育社會服務水平城鄉存在明顯差異:農村居民對健身指導、培訓、信息咨詢持“基本滿意”以上的人口比例為25.6%,低于城市31.9%的滿意水平;城市居民對體育活動組織持“基本滿意”以上的比例為34.6%,高出農村4.2%;農村居民對體質監測服務持“基本滿意”以上態度的僅占28%,低于城市居民30.4%的滿意程度,而44.6%的農村居民對體質監測服務的態度是“不太滿意”和“不滿意”,高于城市[1]280。

2.3 公共體育服務區域結構 經濟發展水平決定了公共體育服務的發展水平,東、中、西部的經濟差距決定了三大區域的公共體育服務發展呈現不均衡的發展格局。數據顯示:我國東、中、西部地區居民公共體育服務滿意度存在較大差異,東部地區滿意度最高,“基本滿意”以上比例為45.2%;西部地區次之,“基本滿意”以上比例為31.3%;中部地區最低,“基本滿意”以上比例為22.5%[1]85。

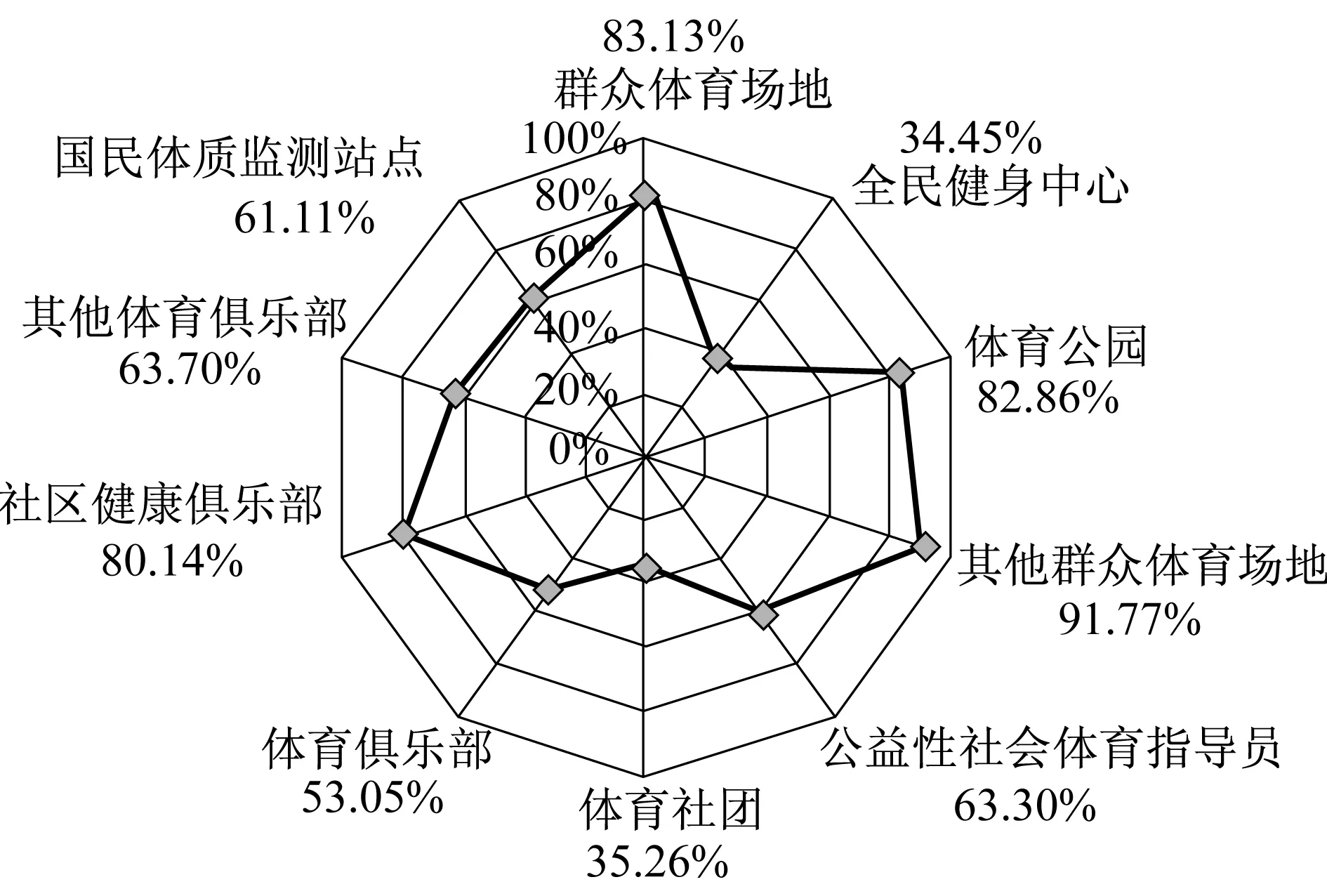

2.3.1 東部地區占據絕對優勢地位 由于早期的國家政策支持和地域位置的天然優勢,我國東部地區公共體育服務供給始終保持著較快的發展態勢,長期占據著絕對的主導地位。數據顯示:東部地區的群眾體育場地、體育公園、其他群眾體育場地、社區健康俱樂部等公共服務方面的數量分別占到總數的80%以上;公益性社會體育指導員、其他體育俱樂部、國民體質監測站點等數量分別占總體水平的60%以上。其中2012年東部地區政府命名的群眾體育場地達到19 459個,是中西部之和的4.9倍;東部地區體育公園達到522個,是中西部之和的4.8倍;東部地區其他群眾體育場地達到4 114個,是中西部之和的11.1倍;東部地區社區健康俱樂部達到10 844個,是中西部之和的4倍(圖7)。從整體看,我國東部地區公共體育服務供給顯著優于中西部地區。

圖7 2012年我國東部地區公共體育服務供給情況Figure 7. The Public Sports Service Supply in the East of China in 2012

2.3.2 西部地區呈現波動性發展 隨著西部大開發戰略的逐步推進,該區域公共體育服務水平得到一定的發展。統計數據顯示,西部地區公共體育服務供給水平整體呈波動性發展趨勢。其中人均體育事業經費、體育社團、體育俱樂部、社區健康俱樂部、其他體育俱樂部均表現出較強的上揚趨勢,2008—2012年年均增長速度高達29.27%,2012年人均體育事業經費達20.95元,體育社團11 451個,體育俱樂部7 074個,社區健康俱樂部1 343個,其他體育俱樂部710個;群眾體育場地、全民健身中心數量呈波動性變化,2008—2012年間曾出現負增長,但2012年普遍回升,甚至超過2008年的水平,分別達2 663個和414個;公益性社會體育指導員、體育公園、其他體育場地、居民體育監測站點數量則波動性下降,其中公益性社會體育指導員和其他體育場地分別達28.70%和7.09%的年均負增長,2012年數量普遍低于2008年的水平。可見,隨著國家重視程度的加強,財政性投入得到較快發展,體育社會組織表現極為活躍;但公共體育服務物力和人力增長緩慢,甚至出現倒退現象,表明西部地區公共體育服務發展尚處于不穩定期,亟待加強。

2.3.3 中部地區出現明顯“塌陷” 隨著東部穩步前進、西部提速發展,中部地區公共體育服務不僅在總量上與東部有較大差距,而且總體上也逐步被西部拉開。數據顯示,2012年中部地區人均體育事業費僅為15.96元,是東部地區平均水平的42.12%,西部地區的76.18%;中部地區體育俱樂部、政府命名的群眾體育場地、全民健身中心、體育公園、其他群眾體育場地等數量都不僅遠遠低于東部地區,還與西部地區存在一定距離(圖8)。從整體看,中部地區的公共體育服務供給水平總體低于全國平均水平,出現發展性“塌陷”現象。

圖8 2012年我國公共體育服務供給情況Figure 8. Public Sports Service Supply in China in 2012

3 加強我國公共體育服務供給與結構優化的對策

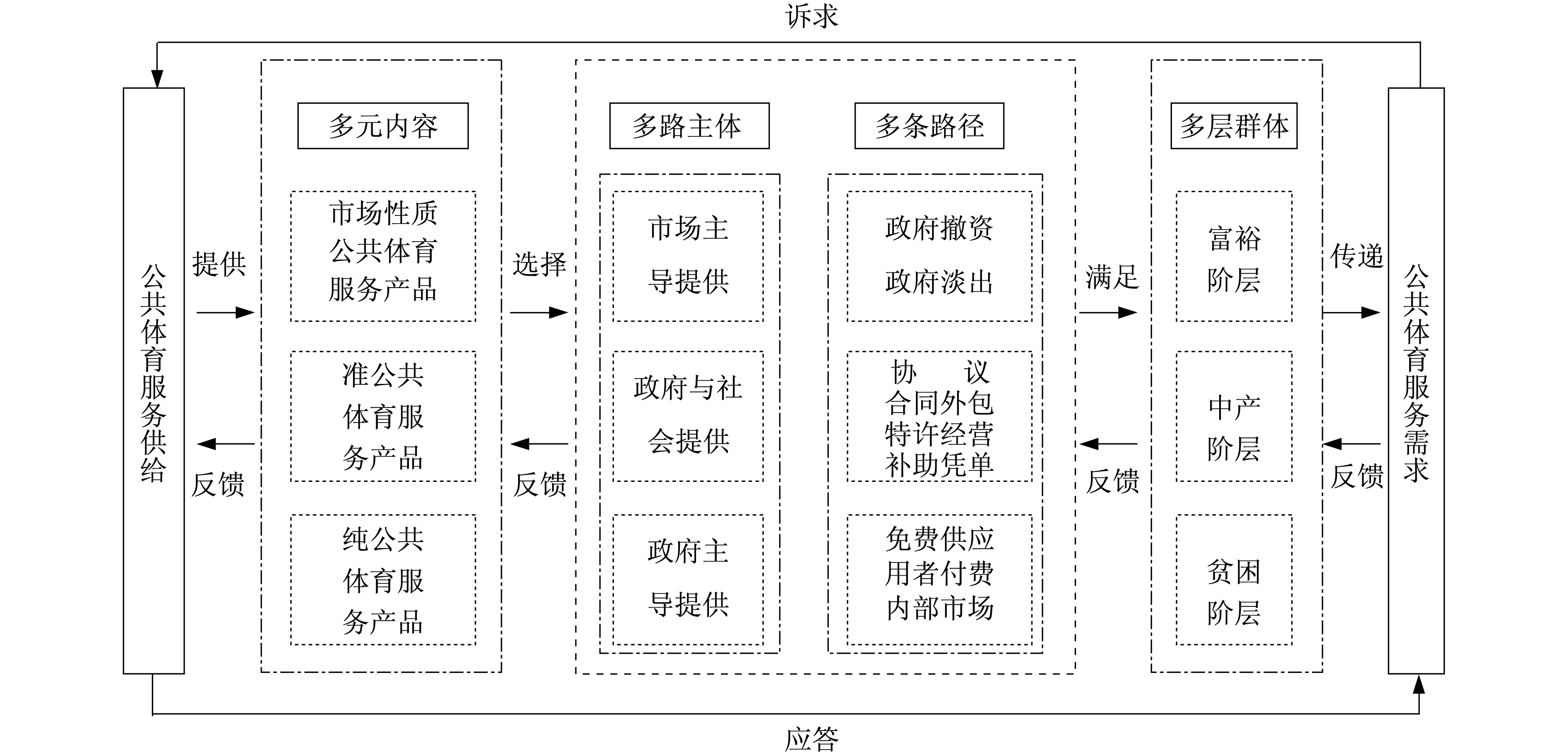

3.1 以供需平衡為立足點,建立公共體育服務供給一體化模式 長期以來,我國公共體育服務主要以政府統一安排為主,過度單一的供給主體很難保證與廣大民眾需求的一致性;因此,解決公共體育服務供給問題的首要任務是構建公共體育服務供給與需求的一體化應答模式(圖9):

一是梳理公共體育服務提供的多元內容。根據公共體育服務產品性質,厘清純公共體育服務產品、準公共體育服務產品和市場性質的公共體育服務產品,形成供給內容的多元化格局。

二是形成“大群體”公共體育服務供給格局。突破政府一元壟斷局面,引入市場調節、社會參與的有效機制,整合三者各自的優勢彌補彼此的劣勢和不足,提高公共體育服務質量和效率。體育公共部門、私人部門和社會組織在公共體育服務供給主體多元發展的職能上各司其職、協同發展。

三是構建公共體育服務供給的多條路徑。為確保公共體育服務供給模式的科學性和合理性,可以根據不同的公共體育服務項目有所區別、有所側重地采用不同的路徑安排,引入免費供給、用者付費、內部市場、合同外包、特許經營、補助、憑單等多種類型供給公共體育服務產品。

四是滿足公共體育服務的多層群體需求。根據我國公共體育服務滿足不同階層的供應明顯不均、尤其是底層供給嚴重不足的現實,可以立足城市化發展的大背景,構建出清晰可行的、符合我國實際情況的公共體育服務層級供給體系,逐步推進公共體育服務產品的合理化供給,實現城市化與高中低檔公共體育服務供給之間相互促進、共同發展的優化循環。

圖9 公共體育服務供需應答一體化模型Figure 9. The Integrated Model of Public Sports Service Supply and Demand

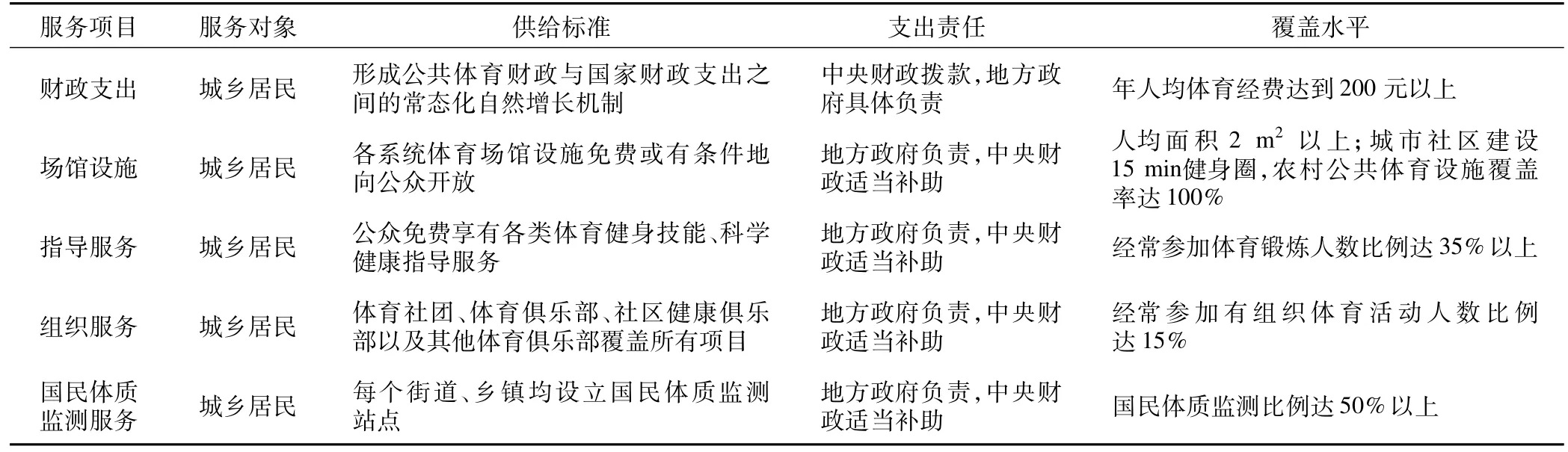

3.2 以改善民生為出發點,實現基本公共體育服務供給均衡化 我國正處于生存型社會向發展型社會的轉變時期,公共體育服務民生訴求越來越強烈,但前期研究表明,與旺盛的需求相比,我國公共體育服務的空間供應嚴重不均,已成為推動公共體育服務供給進程的重要障礙。因此,現階段應對我國公共體育服務均衡化進行制度設計和落實,盡快縮小地域間、城鄉間的發展差距,讓廣大人民群眾真正享受到基本公共產品的紅利。為了達到我國公共體育服務供給均衡化的目標(表1),需要做好以下方面工作:

一是改善公共體育財政供給格局。進一步提高不同地域的體育事業支出占財政支出比例,爭取達到1%。建立城鄉公共體育服務財政供給與事業支出自然增長的對接機制,以傾斜性政策逐步縮小城鄉差距;不斷提升西部地區財政支持水平,形成常態化發展路徑;同時進一步釋放中部崛起戰略政策紅利,持續推動公共體育財政專項經費投入,逐步改善中部“塌陷”的格局。

二是改善公共體育設施供給格局。以公眾現實需求為依據,注重多樣化、基礎性、生活化的大眾體育設施建設,合理規劃空間布局布點,重點建設小型化、便民化、多功能的體育場館、活動中心、健身路徑等公共體育場地設施。以現實存量為依據,打破教育、體育以及各單位系統封閉的條塊分割格局,激活公共體育設施的存量潛力。釋放舊廠房、倉庫、老舊商業設施的空間,通過改造、政府購買、政策和金融支持等方法,不斷擴充公共體育健身設施,逐步達到均衡化發展水平。

三是發揮體育社會組織改善供給的重要作用。公共體育服務供給發展需要體育社會組織的直接參與和強力支撐,因此,應大力培育和支持體育社會組織的快速發展,進一步提升體育社會組織的主體地位。積極推動全國性體育協會試點改革,實現對各類體育社會組織的完全“松綁”,釋放非營利組織在公共體育服務支持方面的巨大潛力。

表1 2025年我國公共體育服務供給均衡化標準一覽Table 1 List of Equalization Standard of Public Sports Service Supp ly in China in 2025

3.3 以機制創新為落腳點,實現公共體育服務供給運行穩定化 為實現公共體育服務供給的順利推進,按照供給設計的具體運行路徑,可以構建全方位、多層次、立體化的運行保障機制,保證公共體育服務供給的互補、競爭、有序和健康發展。一是構建公共體育服務供給的多元競爭機制。打破傳統的一元壟斷制度安排,縮小政府供給部門的權限和規模,引入服務標準化管理和大眾自主選擇機制,迫使公共部門主動適應訴求,加入競爭行列;同時引入市場機制,讓私營部門、社會組織參與公共體育服務的生產,以規范化、公平化要求,營造多部門之間競爭的局面。

二是構建公共體育服務供給的最優決策機制。公共體育服務要實現供給與需求的帕累托最優,需要公共服務供給決策和基層民主建設進程相統一,實現從“為民決策”到“與民決策”和“讓民決策”[10]。建立政府決策咨詢機制,以專家、學者構成的智囊隊伍助力公共體育服務,以多元的社會咨詢機構反哺決策過程;建立政府與公眾需求相呼應的回應機制,實現公共服務信息透明化,讓公眾有歸屬感并主動保障權益;建立參與者權利保障機制,全方位保證廣大人民群眾參政議政的權利和義務,形成多點、多線的決策互動追究機制。

三是構建公共體育服務供給的激勵約束機制。為了全方位保障公共體育服務的供給,最大限度地激活供給活力,應將激勵與約束貫穿于執行的過程與結果中,形成公共體育服務供給的壓力結構,達到優化供給的實際效果和質量;建立健全公共體育財政供給的常態化集體決策和責任倒追機制,以嚴格的約束機制保證公共體育服務管理能夠保持高效和穩定運轉。

四是構建公共體育服務供給的監督管理機制。將政府、私人部門和各種社會組織融入監督行列,形成穩定的公共體育服務監督合力;引入第三方評估,最大限度地避免公共體育服務供給主體之間的尋租風險;建立和完善政府公共體育服務財政預算聽證會制度,以及重大公共體育項目制度化、常態化驗收和評價機制,最大限度地保障公共體育服務供給的規范、科學運作。

[1] 戴健.中國公共體育服務發展報告(2013)[M].北京:社會科學文獻出版社,2013

[2] 鄭家鯤,黃聚云.基本公共體育服務評價指標體系的構建[J].上海體育學院學報,2013,37(1):9-13

[3] 李秋良,黃婕能.鄉鎮公共體育服務指標體系構建與評價[J].統計與決策,2014(16):64-65

[4] 曾超慧.城市社區體育公共服務評價體系研究——以杭州市下城區為例[D].杭州:杭州師范大學,2013:32-46

[5] 郇昌店.城市化進程中我國農村公共體育服務發展模式研究[M].北京:北京體育大學出版社,2013:82-83

[6] 劉巍.關于地方政府體育公共服務評價體系及應用的研究[J].哈爾濱體育學院學報,2011,29(4):55-59

[7] 吳昊.中日社會體育指導員制度的比較研究[D].上海:華東師范大學,2008:14-16

[8] 李麗,張林.公共體育服務:體育事業發展對公共財政保障的需求[J].體育科學,2010,30(6):53-58

[9] 田雨普,楊小明,劉開運.我國城鄉群眾體育統籌發展的戰略[J].體育學刊,2008,15(1):9-13

[10] 鄭曉燕.完善公共服務供給主體多元發展的保障機制[J].湖北民族學院學報:哲學社會科學版,2013,31(2):67-70

Status Quo of Public Sports Service and Its Structure Optim izing Strategy in China

∥JIANG Tongren

There exist the problems in China’s public sports service as followed:an increasing scale of sport fund but a declining proportion of fiscal expenditure;an increasing public sports fertilities but a low percentage of occupied area;a boom ing demand for public sports guidance service but an inadequate capacity;an overstaffing in government organizations but underdeveloped social sport organizations;a decreasing of service sites for national physiquemonitoring and a needed-to-be-improved coverage area.Therefore,it is featured w ith the contradiction between supply and demand,an irrational internal structure,an uneven urban and rural structure distribution and an unbalanced development of regional distribution.The study came up w ith the suggestions that the integratedmodel of public sport service supply should be established based on supply-demand balance;the public sport service supply be equalized starting from the improvement of people’s livelihoods;and the supply operation be stabilized w ith themechanism innovation as the foothold.

public sports service;supply;structure;optim ize

G80- 05

A

1000 -5498(2015)03 -0001 -07

2015 -01 -06;

2015 -03 -10

國家體育總局體育哲學社會科學研究項目(1865SS13026)

姜同仁(1975 -),男,山東海陽人,安徽財經大學副教授,上海體育學院體育產業發展研究院特聘研究員;Tel.:(0552)3179854,E- mail:tyjxb2011@163.com