慢性乙型肝炎患者抗病毒治療療效及其影響因素的研究*

鄧麗紅 劉添皇 何宗運

慢性乙型肝炎(簡稱為乙肝),是一類由慢性乙型肝炎病毒(HBV)引起傳染性疾病。有資料顯示,我國約有3000萬患者需要進行乙肝治療[1]。目前臨床對于乙肝病毒治療方法主要有抗病毒治療以及免疫調節藥物治療[2]。本次研究針對上述兩種治療方法進行比較,旨在確定優勢治療方案并分析相關影響因素,為相關病癥的治療和預防提供科學依據和參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014年1月-2015年1月在本院進行就診的慢性乙型肝炎患者300例。170例女性,130例男性,年齡34~70歲,平均(54.8±8.4)歲,病程1~6年,平均(4.3±1.3)年。將其按隨機數字表法分成治療組和對照組各150例。兩組患者性別、年齡、病程、受教育程度、遺傳病史等方面比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 (1)所有患者均符合《慢性乙型肝炎診斷標準》(2010年版)中相關診斷標準[3],血清ALT、HBeAg、HBVDNA檢測均為陽性。(2)排除患有心臟、腎等重要臟器嚴重疾病患者。(3)排除患有精神類疾病病例,所有選取病例均意識清楚,有自主能力[4]。(4)所有患者及家屬均簽署知情同意書,表示對研究內容充分知情并自愿參與,同意堅持并完成治療過程。

1.3 方法 對照組患者給予干擾素(α-2a)(瑞士羅氏公司生產),根據患者自身情況確定給藥劑量(體重60 kg以上的患者給予500萬IU,體重在30~60 kg的患者給予300 IU,體重在30 kg以下的患者給予10萬IU),1~10 d內1次/d,皮下注射,以后1次/d,療程為48周[5]。

治療組患者給予抗病毒藥物拉米夫定(福建廣生堂藥業股份有限公司生產)進行治療,口服給藥,1次/d,100 mg/次;同時聯合應用雙環醇片(北京協和藥廠生產),根據患者自身情況確定給藥計量,每次不超過25 mg,3次/d,療程為48 周[6]。

兩組患者在治療過程中,不適用其他肝病治療藥物;治療過程中,醫護人員應與患者密切配合,積極用藥,合理安排飲食[7]。

1.4 觀察指標 治療后第4、12、24周以及療程結束后,對兩組患者的肝功能(肝功能采用ALT轉陰情況進行比較)、乙型病毒標志物及HBV-DNA進行測定,比較兩組患者的治療效果[8]。記錄治療過程中患者產生的不良反應情況。

1.5 統計學處理 本次研究所有數據資料均使用SPSS 19.0統計學軟件進行分析,計量資料用(x-±s)表示,采用t檢驗,計數資料采用 字2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

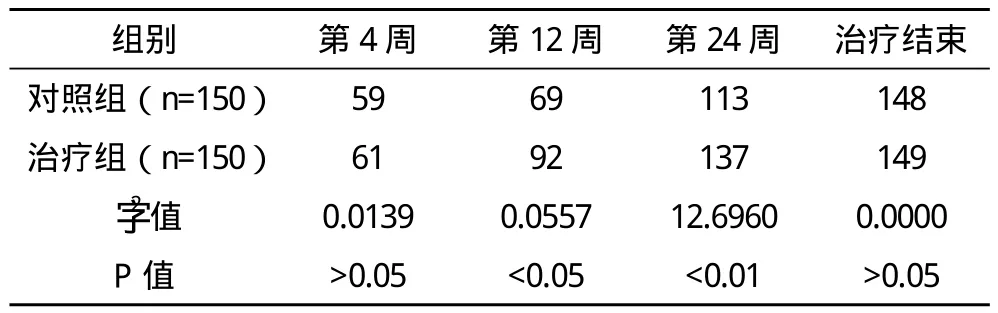

2.1 兩組患者肝功能治療情況比較 兩組患者在治療第4周以及治療結束后,ALT恢復例數差異不具有統計學意義;治療第12、24周時,治療組ALT轉陰情況均優于對照組,比較差異均有統計學意義(P<0.05),其中第24周時差異具有統計學意義(P<0.01),見表1。

表1 兩組ALT恢復正常率比較 例

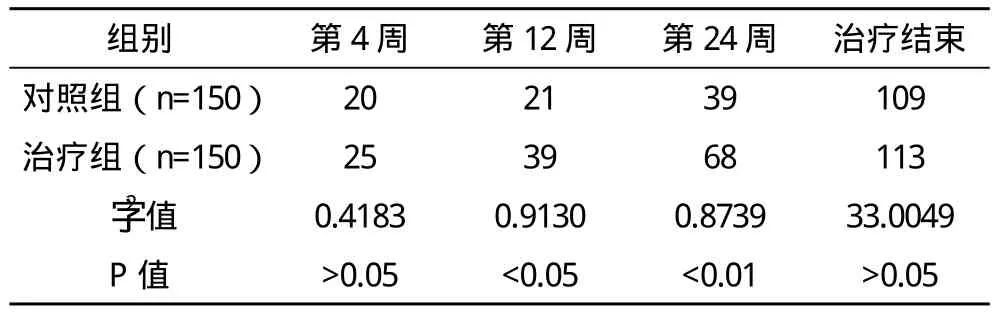

2.2 兩組患者HBeAg轉陰情況比較 兩組患者在治療第4、12周時,HBeAg恢復例數差異不具有統計學意義;治療組治療第24周以及治療結束時,HBeAg轉陰情況均優于對照組,比較差異均有統計學意義(P<0.05),其中治療結束時差異具有統計學意義(P<0.01),見表2。

表2 兩組HBeAg轉陰統計結果比較 例

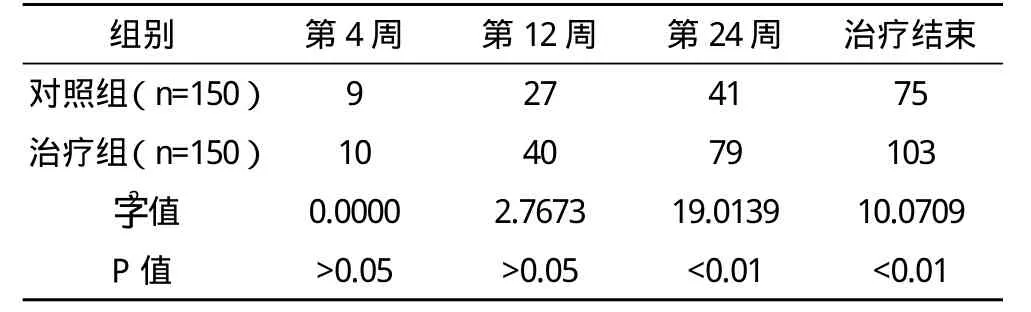

2.3 HBV-DNA檢測結果 兩組患者在治療第4、12周時,HBeAg恢復例數差異不具有統計學意義;治療第24周以及治療結束時,治療組HBeAg轉陰情況均優于對照組,比較差異均有顯著統計學意義(P<0.01),見表3。

表3 兩組HBeAg轉陰統計結果比較 例

2.4 不良反應 所有患者在治療過程,均未發生嚴重不良反應,部分患者治療過程中出現流感樣癥狀,如發熱、頭痛、乏力等,減小給藥劑量后1周內癥狀逐漸消失。

3 討論

目前臨床多采用抗病毒治療手段,如采用拉米夫定等抗病毒藥物進行慢性乙型肝炎疾病的治療。其作用機制是通過抑制病毒DNA的復制對HBV病毒抑制或者消除,降低其細胞炎癥和壞死等的發生,使肝臟纖維化的程度減少,對疾病的惡化起到阻止的作用,可以有效的延長患者的生活質量,延長生存時間[9-10]。本次研究針對臨床常用方法與干擾素治療方法進行比較,結果見表1、2、3中所示,說明抗病毒藥物臨床起效較快,藥物用作較明顯,同時對于HBV的抑制效果較干擾素治療更為明顯和有效。

由于拉米夫定具有適應證廣泛、口服劑型服用方便、藥物的安全性較生物制劑高等優點,在臨床上得到廣泛的應用[11-12]。但是,抗病毒藥物在長期應用過程中,也存在一些有待解決的問題,如抗病毒藥物需要長期服用,但這也會導致病毒產生耐藥性,會影響到后期的療效,抗病毒藥物在乙型肝炎的治療中由安全、方便、療效好等優點有著不可替代的地位,但耐藥性的產生也對藥物的應用范圍有一定的限制作用,對于抗病毒藥物在慢性乙型肝炎的治療中還有很多問題值得不斷的探索、研究。

[1]王恩成,唐琳,王健,等.慢性乙型肝炎中醫證候聚類分析研究[J].中國中西醫結合雜志,2014,34(1):39-42.

[2]官亮,鄧歡,龔輝,等.恩替卡韋聯合胸腺法新對HBeAg陰性慢性乙型肝炎患者病毒動力學的影響[J].中國老年學雜志,2014,9(23):6791-6792.

[3]中華醫學會肝病學分會,中華醫學會感染病學分會.慢性乙型肝炎防治指南(2010年版)[J].中華肝臟病雜志,2011,19(1):13-24.

[4]鄧珍珍,王春江,李佐軍,等.聚乙二醇干擾素α和其他抗乙肝病毒藥物對中國HBeAg陽性慢性乙型肝炎患者的療效對比[J].中南大學學報(醫學版),2013,25(12):1193-1207.

[5]林宗梅,王蓓蓓,林秀芳,等.干擾素治療慢性乙型肝炎的臨床效果及影響因素分析[J].中國生化藥物雜志,2014,8(2):99-100.

[6]王運才,張麗,李豪,等.替比夫定和拉米夫定對e抗原陽性慢性乙型肝炎的臨床療效[J].中國臨床藥理學雜志,2014,13(6):487-489.

[7]鄭鏈躍,陶愛萍.慢性乙型肝炎應用拉米夫定抗病毒治療的療效分析[J].中國生化藥物雜志,2014,9(2):135-136.

[8]殷鵬飛,王立新.慢性乙型肝炎免疫治療的研究進展[J].國際免疫學雜志,2014,37(1):1-5.

[9]黃睿,郝迎迎,張俊,等.拉米夫定聯合阿德福韋酯與恩替卡韋單藥對慢性乙型肝炎初治患者療效比較的Meta分析[J].重慶醫學,2014,1(1):9-11,15.

[10]藺詠梅,楊雪亮,葉峰,等.恩替卡韋對HBeAg陽性慢性乙型肝炎患者的免疫調節作用[J].西安交通大學學報(醫學版),2014,35(5):655-658,689.

[11]歐陽仁杰,葉曉光.核苷(酸)類藥物與聚乙二醇干擾素α-2a治療HBeAg陰性慢性乙型肝炎的藥物經濟學評價[J].中華肝臟病雜志,2015,23(1):28-33.

[12]黃明星,李新華,吳元凱,等.替諾福韋單獨與聯合其他核苷類似物治療慢性乙型肝炎患者72周療效比較[J].中山大學學報(醫學科學版),2014,35(4):520-524.