空氣泡沫/表面活性劑復合驅提高采收率研究

董俊艷,王 斌,胡艷霞,楊 斌,閔 剛,欒志強

(中國石化中原油田分公司采油工程技術研究院,河南 濮陽 457001)

為探索中原油田表面活性劑提高采收率技術,開展了耐溫抗鹽驅油用表面活性劑的研究,但礦場試驗表明,單一表面活性劑驅提高采收率效果有限,需與流度控制技術配套應用[1]。

2006年,中原油田開始進行空氣泡沫調驅技術的研究,一方面注入的氣體能補充地層能量,提高油層壓力;另一方面當泡沫進入地層后,先進入高滲透層,由于賈敏效應,流動阻力逐漸增加,隨著注入壓力的變化,泡沫可依次進入低滲透層,提高波及系數[2-6]。2010年,以采油三廠文明寨油田明15塊為試驗油藏,在國內首次開展空氣泡沫/表面活性劑復合驅提高采收率研究,表面活性劑主要用于提高洗油效率,泡沫體系首先選擇含水較高的高滲層,主要用于堵塞大孔道和流度控制[7]。此項技術通過強化泡沫及表面活性劑各自的功能,可以進一步提高原油采收率。

1 原料和儀器

陰-非離子表面活性劑ZY-05、脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸鹽,上海石油化工研究院與中原油田聯合研制,南京石油化工股份有限公司生產;起泡劑ZYM-1,自制;明15塊注入水,礦化度為8.6 ×104mg/L,鈣鎂離子含量為 1111 mg/L;原油,采油三廠明15塊原油。

改進Ross-Miles泡高儀;TX500C型旋轉滴超低界面張力儀;注水開發油藏物理模擬實驗裝置,常壓~35 MPa,室溫~160℃,中原油田石油工程技術研究院與湖北創聯石油科技有限公司聯合研制。

2 結果與討論

2.1 表面活性劑降低油水界面張力的性能

依據毛管數與驅油效率的關系,界面張力達10-3mN/m時,能大幅提高采收率[8]。配制不同質量分數的ZY-05溶液,在65℃,轉速6000 r/min下,采用TX-500C懸滴界面張力儀測定不同時間ZY-05溶液與明15塊原油的動態界面張力,結果見圖1。

圖1 表面活性劑質量分數對油水界面張力的影響

由圖1看出,由于表面活性劑的吸附和擴散的影響,ZY-05溶液與原油的界面張力隨時間延長呈先下降后上升趨勢。已有研究表明[9],動態界面張力最低值與驅油效率的相關性更好。因此,本文以界面張力最低值為評價指標對表面活性劑性能進行評價。表面活性劑質量分數為0.2% ~0.6%時,60 min內表面活性劑溶液與原油的瞬時界面張力均可達10-3mN/m,滿足超低界面張力的要求,可將殘余油從地層剝離。綜合考慮地層吸附、地層水稀釋作用及經濟因素,現場表面活性劑質量分數以0.3% ~0.5%為宜。

2.2 起泡劑的起泡性能

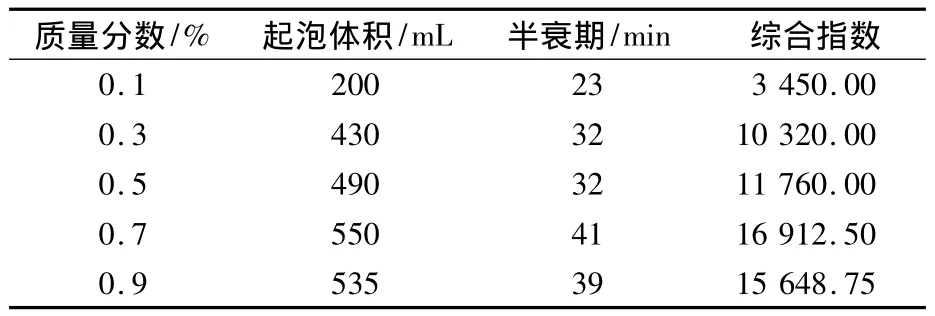

泡沫在地層中調驅能力受泡沫數量(反映為起泡體積)和穩定性(反映為半衰期)的綜合影響。利用泡沫綜合指數(F)來表征起泡劑的起泡能力、穩泡能力及泡沫衰減過程,評價泡沫調驅過程中起泡劑的性能。采用明15塊注入水分別配制不同質量分數的ZYM-1起泡劑溶液,1.0138×105Pa,50 ℃下,采用改進 Ross-Miles泡高儀測定泡沫體系的半衰期和起泡體積,結果見表1。

表1 ZYM-1型發泡劑主要性能

由表1看出,ZYM-1起泡劑隨著質量分數增加,其發泡體積及半衰期增加,泡沫綜合指數增大,起泡劑質量分數為0.7%時,綜合指數達最大。這是因為泡沫的穩定性與其表面擴張模量具有一定的關系,而表面擴張模量是當液膜局部發生變形時快速修復液膜的能力,即表面擴張模量值越大,泡沫越穩定。因此,泡沫半衰期的變化趨勢與表面擴張模量相一致,均存在極大值。據文獻報道[10],泡沫綜合指數 >10000時為超強等級,綜合考慮經濟因素與泡沫強度,適宜的質量分數為0.5% ~0.7%。

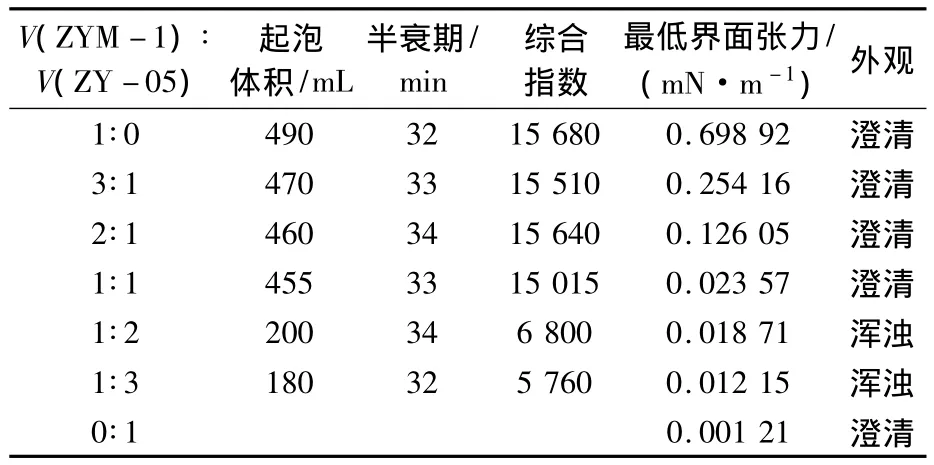

2.3 表面活性劑與空氣泡沫起泡劑適應性

將質量分數為0.5%ZYM-1起泡劑溶液與0.3%ZY-05表面活性劑溶液按照不同體積比復配,考察體積比對復配體系的泡沫性能和降低界面張力能力的影響,結果見表2所示。表面活性劑溶液與起泡劑溶液復配體積比對復配體系起泡體積影響較大,對泡沫半衰期基本無影響,隨著起泡劑加量減小,泡沫綜合指數減小,V(ZYM-1)∶V(ZY-05)=1∶1時仍可達超強等級;相比單一表面活性劑,復配體系與原油的最低界面張力增大,最低界面張力均不能達到10-3mN/m,故現場應用過程中需加入隔離液減小二者影響。綜合考慮復配后泡沫性能和界面張力的變化,V(ZYM-1)∶V(ZY -05)=1∶1為宜。

表2 不同復配體系的泡沫性能

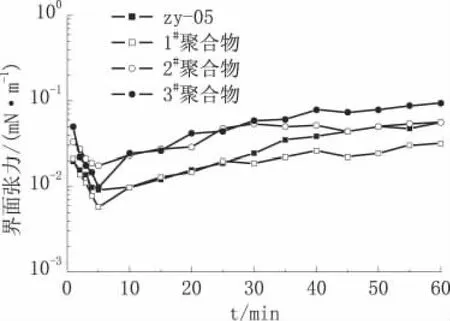

2.4 隔離液與表面活性劑的配伍性

低質量分數的聚丙烯酰胺對泡沫有穩泡作用,根據明15塊地層特點,室內優選出1#,2#,3#聚丙烯酰胺作為隔離液。在0.3%ZY-5表面活性劑中分別加入0.05%的3種隔離液,考察隔離液對界面張力和起泡性能的影響,結果見圖2。

圖2 不同隔離液與表面活性劑復配后界面張力變化曲線

由圖2可知,在ZY-5表面活性劑中加入0.05%隔離液后,溶液與原油界面張力均有所變化,其中加入1#,3#隔離液后,最低瞬時界面張力降低;加入2#隔離液后,最低瞬時界面張力升高,不能達到10-2mN/m,故1#、3#均可作為復合驅的隔離液,從而更好地發揮復合驅的協同作用,達到提高采收率的目的。

2.5 提高采收率

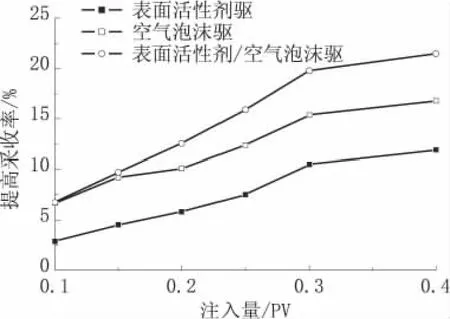

采用180~200目的石英砂填制滲透率相近的多根φ80 mm×25 mm的填砂管,測定填砂管氣相滲透率,飽和水,算孔隙度;飽和模擬油,記錄出水量,計算含水飽和度;水驅至模型出口含水98%,計算水驅采收率;注入不同驅替倍數的驅油劑,再水驅至模型出口端含水98%,計算最終采收率,比較注入驅油劑前后采收率提高程度,考察不同驅油方式的動態驅油性能,結果見圖3。

圖3 不同驅油方式提高采收率對比曲線

由圖3看出,相同注入量條件下,提高采收率幅度順序為:空氣泡沫/表活劑復合驅>空氣泡沫驅>表面活性劑驅。隨著注入量增加,3種驅油方式提高采收率的幅度均增加,但注入量大于0.3 PV后,提高采收率增加幅度變小。因此,最佳注入量為0.3 PV,此時空氣泡沫/表活劑復合驅提高采收率可達22.59%。

分析認為空氣泡沫復合驅充分發揮了表面活性劑驅對殘余油的洗油能力和空氣泡沫驅封堵大孔道,擴大波及體積的協同作用,在較大程度上提高了原油的采收率;空氣泡沫驅時,泡沫劑本身為表面活性劑,在一定程度上可起到提高洗油效率的目的[4];單一表面活性劑驅雖可大幅提高洗油效率,但對于存在大孔道的油藏,易沿著大孔道竄進,起不到驅替殘余油的作用,故提高采收率大于空氣泡沫驅,小于復合驅。

在復合驅注入量較小時,注入的泡沫液在模型中原驅替水的稀釋作用下濃度變小,形成的泡沫封堵強度變小,模型的非均質性不能得到有效改善;同時注入表面活性劑濃度變小,不能形成超低界面張力,降低了其對模擬油的洗油能力。隨著驅替倍數增加,在模型中產生的空氣泡沫與表面活性劑增加,提高采收率逐漸增大,最終達到趨于平衡的狀態。

3 現場試驗

明15塊位于文明寨油田西南部,整體構造較簡單,是一個典型的中滲常溫常壓油藏。該塊主要含油層位為沙二下1-3,油藏埋藏深度1580~1680 m,原始地層壓力 14.5 ~16.5 MPa,地下原油黏度 7.63 mPa·s,采出程度 16.75%,剩余油較多,開發潛力大。2011年10月實施空氣泡沫/表面活性劑復合驅,截止2013年12月,現場應用11井組,累計注入空氣(標準)185.4 ×104m3,泡沫液 1.37 × 104m3,表面活性劑 212.78 t。累計增油24381.28 t,新增石油地質儲量15.2 ×104t,新增石油動用儲量 22.1×104t,采收率提高8.84%。

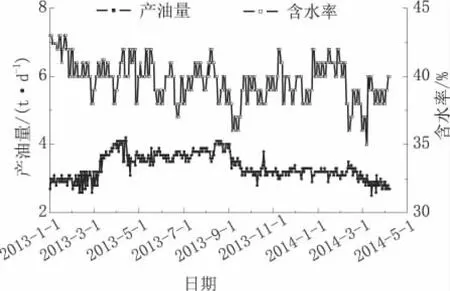

以明401井為例,該井于2013年1月20日實施空氣泡沫/表面活性劑復合驅,正常注氣時壓力為22 MPa,注表面活性劑時壓力為12 MPa,截止2014年1月1日,累積注入表面活性劑960 m3,隔離液 600 m3,泡沫液 465 m3,空氣(標準)59520 m3。實施復合驅后,增油效果較明顯,日產油由措施前2.42 t增加至目前的3.4 t。

圖4 明401井組生產曲線

4 結論

1)ZY-05表面活性劑與ZYM-1起泡劑能滿足明15塊油藏條件,在起泡劑與表面活性劑之間加入隔離液,可減小表面活性劑與起泡劑間的相互影響,充分發揮二者在驅油過程中的協同作用。

2)驅替實驗表明,空氣泡沫/表面活性劑復合驅在封堵高滲條帶的基礎上,對表面活性劑起到控制流度的作用,提高了驅油效率。現場應用中可進一步控制區塊遞減,大幅提高原油采收率。

3)明15塊油藏地層水礦化度和地層溫度相對較低,對實施復合驅具有良好的條件。下步將開展空氣泡沫/表面活性劑復合驅在不同油藏的適應性研究,從而驗證此項技術對中原油田三次采油的貢獻。

[1]闞亮,高海濤.中原油田明15塊表面活性劑驅油技術[J].石油鉆采工藝,2013,35(4):6 -9.

[2]林偉民,史江恒,肖良,等.中高滲油藏空氣泡沫調驅技術[J].石油鉆采工藝,2009,31(增刊1):115 -118.

[3]任韶然,于洪敏,左景欒,等.中原油田空氣泡沫調驅提高采收率技術[J].石油學報,2009,30(3):108 -110.

[4]吳信榮,林偉民,姜春河,等.空氣泡沫調驅提高采收率技術[M].北京:石油工業出版社,2010:61-97.

[5]王杰祥,李娜,孫紅國,等.非均質油層空氣泡沫驅提高采收率試驗研究[J].石油鉆探技術,2008,36(2):4 -6.

[6]陳振亞,于洪敏,張帆,等.明15塊空氣泡沫驅低溫氧化反應動力學模型及影響因素分析[J].科學技術與工程,2012,12(18):4363 -4367.

[7]王茂盛,張喜文,韓彬,等.AS體系與泡沫交替注入提高采收率技術研究[J].特征油氣藏,2006,13(1):90 -93,98.

[8]郭東紅,辛浩川,崔曉東,等.新型耐溫耐鹽表面活性劑驅油體系的研究[J].精細石油化工進展,2003,4(10):1 -3.

[9]韓東.表面活性劑驅油原理及應用[M].北京:石油工業出版社,2001:194-199.

[10]伍曉林,陳廣宇,張國印.泡沫復合體系配方的研究[J].大慶石油地質與開發,2000,19(3):27-29.