黑龍江省生態功能保護區建設的問題及政策建議

王曙光++李哲

[摘要]生態環境建設是我國政府和民眾的關注焦點,而改善生態環境的重要手段是建立生態功能保護區。黑龍江省生態功能保護區存在森林資源逐漸枯萎、水土侵蝕程度較高、地表植被破壞嚴重以及農業政策實施效果較差、工業扶持資金缺乏監督和科技創新能力較弱等問題,因而應從完善財稅金融政策、促進產業結構調整政策和強化科技創新支持政策方面,來加快黑龍江省生態功能保護區的建設進程。

[關鍵詞]黑龍江省;生態功能區;財稅金融;產業結構;科技創新

[中圖分類號]F0615[文獻標識碼]A[文章編號]

2095-3283(2015)05-0062-04

[作者簡介]王曙光(1963-),男,山東青島人,教授,研究方向:財稅理論與公共政策;

李哲(1990-),黑龍江鐵力人,碩士研究生,研究方向:公共政策與公共事務。

[基金項目]國家社科基金項目“區域經濟協調發展的財稅政策創新與機制研究”(項目編號:14BJY003)階段性研究成果。

生態功能保護區與自然保護區是相互聯系的兩個概念。一般認為,生態功能保護區是指在涵養水源、保持水土、調蓄洪水、防風固沙、維系生物多樣性等方面具有積極作用的重要生態功能區內,有選擇地劃定一定面積予以重點保護和限制開發建設的區域。這一概念最早于2002年由國家環境保護總局提出。自然保護區是指對有代表性的自然生態系統、珍稀瀕危野生動植物物種的天然集中分布及具有特殊意義的自然遺跡等保護對象所在的陸地、陸地水域或海域,依法劃出一定面積予以特殊保護和管理的區域。可見,自然保護區主要著眼于生物多樣性保護,建立生態功能保護區則是由生物多樣性保護向環境服務功能保護的邁進。隨著我國市場經濟的快速發展和國民環保意識的不斷提高,生態環境保護已成為政府和社會關注的重點。加強生態功能區建設是保護生態環境的重要手段之一,為此2000年11月國務院發布了《全國生態環境保護綱要》,2003年7月國家發展和改革委員會制定了《中國21世紀初可持續發展行動綱要》,2010年4月國家環境保護部制定了《國家重點生態功能區保護和建設規劃》等,要求把建立生態功能保護區列為經濟社會的重點領域,加強生態功能保護區的建設和管理。2009年4月黑龍江省出臺了“八大經濟區”規劃,包括《黑龍江省大小興安嶺生態功能保護區規劃》和《黑龍江省松嫩平原、三江平原農業綜合開發試驗區規劃》兩個生態功能區規劃,對農林生態保護區的建設起到了積極的促進作用。但生態功能保護區目前仍存在環境保護不力、退化乃至惡化的趨勢,因而應重視其自然狀況和社會經濟等在內的影響,并研究有建設性的對策建議。

一、黑龍江省生態功能保護區的總體狀況

黑龍江省是中國最北、緯度最高的省份,是我國資源大省,耕地和林地面積居全國第一。擁有黑龍江和松花江在內的多個流域,水系極為發達。其生態功能保護區主要包括大小興安嶺、東南山地、松嫩平原和三江平原等;在水系范圍和生態保護區內野生植被資源種群大、生物量較高;有動物470余種,已發現礦產131種。

黑龍江省人口較多,2013年末其人口總數達到3835萬人,占全國人口的28%,全國排名第15位;全省實現GDP 1438293億元,同比增長80%,占全國GDP的253%。此外,黑龍江省是東北老工業基地之一,具有較大的能源需求,導致了過量使用水源和過度開發煤炭、石油和黃金等礦產資源較為嚴重的環境問題。

(一)生態環境保護的總體狀況

黑龍江省內蘊含豐富的自然資源,其中已成形的大小興安嶺和松江平原、三江濕地等生態功能保護區對我國生態環境保護與安全意義重大。1996年2月黑龍江省政府制定了《黑龍江省自然保護區管理辦法》,使自然保護區有了法制的依據。近年來黑龍江省加強自然保護區、生態示范區和生態功能保護區的建設,推動了生態省的建設進程。通過全省各級政府及全社會的共同努力,自然保護區的面積和數量不斷增長。到2011年末,黑龍江省已建設高質量自然保護區211個,總面積為652萬公頃,占全省國土面積的1378%,其中國家級自然保護區28個、省級84個,有效地保護了黑龍江省的生態環境,而多種生態系統類型和珍稀動植物的棲息地具有很高的科研價值,各類生物地質遺跡的保護與開發也為黑龍江省的旅游業做出了重大貢獻。

為改善有關地區的生態環境,2001年3月我國確定了首批國家級生態功能保護10個試點地區,黑龍江省三江平原成為其中之一。2009年4月黑龍江省批準了《黑龍江省大小興安嶺生態功能保護區規劃》,并將大小興安嶺生態功能保護區建設納入國家發展戰略。該《規劃》明確了該區主體功能的地位,以及生態環境面臨的嚴峻形勢、建設生態功能區的重要性和新理念。其發展目標是:到2030年大小興安嶺功能區的生態環境顯著改善,森林、濕地、江河源頭、重點水域和礦山開采區的生態得到全面保護與修復,生態系統布局合理,涵養水源、保持水土、維持生物多樣性等生態功能明顯提升;到2050年其功能區生態面貌恢復到20世紀50年代大開發前的狀態,把大小興安嶺生態功能區建設成為經濟發展和人口資源環境相協調,經濟社會永續發展的現代林區。

(二)生態功能保護區存在的問題

(1)森林資源逐漸枯萎,調節功能弱化。目前黑龍江省森林儲備量已約減15億立方米,林地面積只有1700萬公頃,即使林地面積有所增加,其增長速度也低于采伐速度,林木無法進行有效蓄積,從而導致森林可采林木逐年下降、林中動植物資源逐漸枯萎,嚴重破壞了森林中原本和諧的生態系統內部結構與不同生物種群之間的平衡,森林系統的調節功能弱化。

(2)水土侵蝕程度較高,土壤肥力下降。就黑龍江省全省的土地類型而言,其黑土、暗棕壤和風沙土占的比重較大,且山區丘陵地區面積較多,容易導致徑流沖刷和溝壑侵蝕,以致水土流失較為嚴重。此外,大面積砍伐樹木使植被遭到破壞,進一步導致土壤黑土層和有機質、營養元素的流失,使土壤理化性質逐漸變劣、肥力下降,糧食產量不斷降低。endprint

(3)地表植被破壞嚴重,“三化”問題突顯。目前黑龍江省松嫩平原西部風沙土類型草原地表植被受到破壞,其退化、堿化和沙化問題較為嚴重,形成沙化及潛在荒漠化土地;以三江平原為主的濕地面積逐年減少、質量不斷下降,50年間約有350萬公頃濕地沼澤消失,其涵養水源和凈化空氣的能力幾乎喪失,生物資源萎縮,珍稀瀕危動植物減少,生物多樣性受到破壞。

(三)生態功能保護區問題的成因

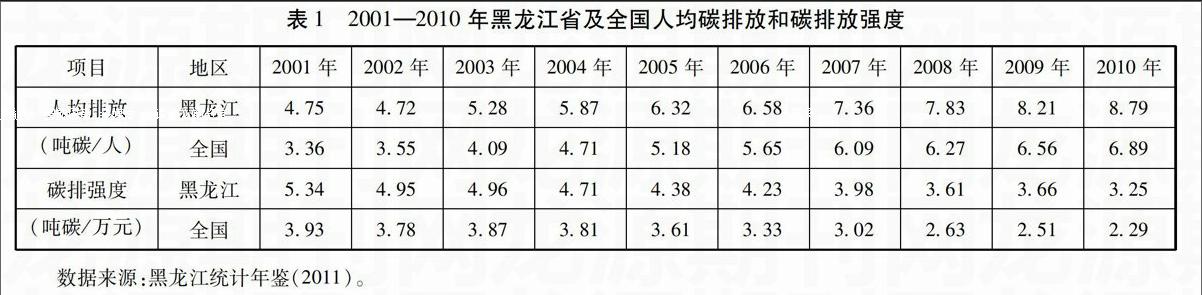

黑龍江省作為國家能源重點省份和東北老工業基地,產業結構不合理,高能耗產業所占比重較大,且資源型產業發展單一,沒有與之對應的加工業和服務業的進一步發展,導致經濟實力下降和產業調整困難,加劇了結構性的生態破壞;作為能源型產業的集中地區,為保證能源供給和商品輸出數量,不斷對多種資源進行高強度的開采,進一步導致生態環境的破壞,如上述樹木采伐和草原濕地的破壞,這在很大程度上是工業產區擴建造成的;低廉的人財物力成本使工業企業不斷增多,其污染排放量逐年攀升,導致環境污染嚴重,這也是地表植被無法繼續茂盛生長的原因。此外,黑龍江省碳排放嚴重也是產生上述問題的原因之一,見表1。

通過表1可以看出,2001—2010年黑龍江省人均碳排放呈不斷上漲趨勢,即從2001年的475噸碳/人上漲為2010年的879噸碳/人,10年期間上漲851%,高于全國平均水平276個百分點;碳排放強度雖呈不斷下降趨勢,即從2001年的534噸碳/萬元下降為2010年的325噸碳/萬元,10年下降391%,但高于全國平均水平419個百分點。這是因為黑龍江省工業產業比重過大,全省碳排放嚴重超標。

根據國家整體規劃,黑龍江省持續施行“以糧為綱”及長期對森林、濕地和礦產的開發等政策。如大慶油田連續保持了27年年產5000萬噸以上的原油水平,但從1959年油田開發至今石油貯量已近尾聲,2015年原油計劃開采量調減至3850萬噸。因此,這種資源的枯竭不僅使多種能源產業發展難以為繼,而且工廠排出的污染物對其所在區域的草原、農田、河流和地下水資源等影響較難清除,加重了黑龍江省西部地區松嫩平原的生態破壞和環境污染。

二、黑龍江省生態功能保護區的政策分析

根據2008年9月黑龍江省政府出臺的《關于加快大小興安嶺生態功能區建設的意見》,其政策要求包括:一是加強生態環境保護、促進生態功能修復,主要包括森林、濕地、草原、生物、耕地、水資源、水土流失治理、礦山生態建設、自然保護區、森林草原防火、小城鎮建設與生態移民;二是推進產業結構調整,培育和發展生態主導型經濟,其產業發展重點主要包括生態旅游業、特色種植養殖業、生態農業、綠色食品加工業、清潔能源工業、東北特色藥業和林木精深加工業;三是科學有序開發礦產資源,以開發促進保護,主要包括強化規劃指導、加大礦產資源勘查力度、科學有序推進礦產資源開發及精深加工;四是完善保障措施,創造加快生態功能區建設的有利環境,主要包括強化組織保障體系、建立健全規劃體系、完善政策支持體系、支持發展低碳經濟和加快基礎設施建設等。

(一)生態功能保護區的主要政策

1農業發展政策。黑龍江省農業發展以生態農業為主,建立綠色農業示范區(縣區),推廣具有區域特色的生態農業模式;大力發展以有機小麥、有機大豆、馬鈴薯等為主的生態種植業;加強對水土流失和林木沙化的治理,改善耕地狀況;建立健全農產品質量標準體系和檢驗檢測體系,提高農產品質量安全水平;農業生產和環境保護相結合,防止因耕地開發造成森林、草原和濕地等生態系統的破壞。

2資金扶持政策。加大生態功能保護區發展的資金扶持力度,主要是對保護區的各類能源工業進行財政投入,加大信貸力度和排污補貼,從生產、銷售和回收等方面給予資金支持和政策激勵,以減少對資源的過快消耗和對工業生產環境造成的污染。經國家西部開發辦批準,2001年以來黑龍江省大興安嶺地區共享受49項西部開發政策,總投資183億元,其中國家和黑龍江省投資105億元。

3科技創新政策。國家和黑龍江省生態功能保護區的科技政策,主要包括科技支撐、火炬、科技型中小企業技術創新基金等計劃,以及科技獎勵、高新技術企業所得稅減免和科技研發費用加計扣除等;積極運用補貼方式,讓區內企業和農民接受并采用生態技術;積極支持其風能、水能等資源和技術優勢,運用清潔發展機制(CDM),加快發展綠色清潔能源工業;通過生產技術改進和資源開發工藝改造,加快排放物處理和循環利用。

(二)生態功能保護區政策實施中存在的問題

1農業政策實施效果較差。盡管黑龍江省在生態功能保護區農業發展方面取得了一定的成效,但政府過于信任民眾,而民眾卻未能筑牢生態農業、綠色農業的理念,很多村民始終處于觀望狀態。此外,村民聘用技術人員和引用生態農業所需要的資金及人力物力負擔較重,而政府補貼又難以穩定且迅速到位,相對而言,原有農業發展方式雖落后,但更符合村民的物質條件和生活習慣,因而生態與綠色農業政策的實施并不順利,效果不盡如人意。

2工業扶持資金缺乏監督。黑龍江省工業GDP占全省生產總值一半有余,一些工業企業規模較大但經濟效益不高。政府想通過資金補助解決清潔生產技術問題,但因缺少專門的監管渠道和協調部門,部分企業通過弄虛作假將獲得的清潔生產補助挪作它用,導致能源消耗和環境污染沒有緩解,以致第二產業競爭力弱化、盈利減少,并形成惡性循環。

3科技創新能力較弱。黑龍江省生態功能保護區生態技術較為薄弱,更缺少高層次技術人才和相應的技術項目。科技創新能力較弱,沒有先進成熟的生態產業技術及生產流程來替換傳統的加工工藝,也無法推廣相應的生態技術。

三、黑龍江省生態功能保護區發展的政策建議

(一)完善財稅金融扶持政策

黑龍江省各級政府對生態功能保護區財政投資的重點,主要是向生態旅游、生態農業、特色種植養殖、綠色食品加工、清潔能源和東北特色藥等替代產業方面傾斜;通過增加金額、豐富形式和規范標準方式,加大對保護區財政補貼的力度;對保護區的企業特別是符合國家產業政策的企業,給予增值稅、企業所得稅、房產稅和土地使用稅等優惠政策。endprint

黑龍江省政府應積極爭取國家轉移支付政策,同時加大省級財政一般性轉移支付力度,提升其提供均等化基本公共服務能力;通過專項轉移支付,對生態功能區退耕還林、天然林資源保護和江河治理等環境保護進行財政補助。

積極鼓勵發展生態功能保護區礦產資源精深加工,對利用銀行貸款并形成固定資產投資的利息部分,綜合考慮稅收貢獻給予財政貼息支持;積極利用金融手段引導社會投資、商業銀行按生態功能區定位調整區域信貸投向,鼓勵向符合生態功能區定位的項目提供貸款。

(二)加快構建與生態功能區相適應的產業結構

黑龍江省生態功能保護區建設,需要最大限度地減輕保護區內外人類活動對生態環境的負面影響,以達到保護區域生態功能的目的。盡快實現黑龍江省能源型產業結構的調整,從污染嚴重的工業逐步向生態經濟的方向發展,從而促進其生態功能保護區經濟、社會和環境的可持續發展。即以生態為主導,加快構筑與生態功能區發展相適應的產業體系,主要包括:從恢復和提升生態功能出發,發展生態資源培育型產業;變生態優勢為經濟優勢,發展生態資源支撐型產業;以礦產、能源開發為重點,發展生態資源反哺型產業。

針對黑龍江省生態功能保護區不同的工業模式提出不同的解決策略,并安排專人對企業生產經營狀況進行分析,通過抽調技術部門和生產部門的管理人員為傳統工業注入新鮮血液,積極扶持一批環保工業的龍頭企業并起到引領作用。此外,對全省生態功能保護區擴大規模和二次建設的問題,應保證其周邊地區的居民生活和經濟發展不受到影響,盡可能提高居民的環保意識,把本地保護區的生態環境建設與當地資源開發、個人脫貧致富、區域經濟發展有機結合起來,真正做到“區內發展,內外受益”。

(三)強化科技創新支持政策

創新過程具有高風險和高成本的特點,并產生溢出效應,需要政府及社會為創新提供資金支持,或通過財政、金融和教育等政策鼓勵創新。2006年我國提出到2020年全社會科技投入占GDP比重提高到25%以上。為此,黑龍江省應建立和完善財政科技投入的穩定增長機制,為科技創新提供可靠財力支撐;建立健全支持科技創新的政府采購制度,如對企業自主研發、科技含量高、附加值高的產品確定優先采購權;通過稅收優惠和費用補貼等方式,鼓勵科技型企業在創業板上市;建立創新基金,重點扶持保護區有潛力的科技企業做大做強。

強化黑龍江省重要生態功能保護區建設的目的是為資源的合理利用與開發,避免盲目的資源開發而造成對生態環境的破壞。在保護和建設生態環境的前提下,注重發展生態經濟,增強區域社會、經濟發展的生態環境支撐能力,促進經濟建設與生態建設的協調發展。這就要求相關生態功能保護區的科技和管理人員要深入研究,引入先進的保護區建設經驗;同時結合本地特有的自然環境和地理位置進行科技創新,提高物種繁殖率和用地重復率,在滿足人民生產生活條件下最大程度加強對生態環境的保護。

[參考文獻]

[1]顧韓,夏宏嘉,龐博大小興安嶺生態功能區研究初探[J]山西建筑,2012(9):215-218

[2]王曙光,夏夢瑤促進主體功能區建設的財政政策研究——以黑龍江省為例[J]銅陵學院學報,2014(2):33-37

[3]李小麗大小興安嶺生態功能區可持續發展保障機制創新研究[J]求是學刊,2011(5):31-32

[4]李秉坤,馬紫薇黑龍江省大小興安嶺生態功能保護區建設的難點問題及政策建議[J]勞動保障世界,2013(1):105-108

[5]王曙光,杜宏穎促進黑龍江省生態主導型產業發展的財稅政策研究[J]商業研究,2014(4):69-77

[6]白樹清關于大小興安嶺生態功能區建設必須解決的主要問題[J]環境科學與管理,2009(10):149-151

(責任編輯:董博雯)endprint