反轉培訓舊模式 打造學習“夢工場”

張世杰

“人生如戲,戲如人生。”一部優秀的影視作品可以一炮而紅,培訓工作如果做得像拍電影一樣,是否也會呈現出不同凡響的效果,甚至創作出“鴻篇巨制”呢?

夢中窺變:時代變了

老子講:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”首先,互聯網的發展使得企業培訓的“天”發生了巨變。當前,我們正在從工業化時代進入互聯網時代,工業時代的規模經濟、標準化思維悄然轉變為互聯網時代的粉絲經濟和個性化思維。“智能手機+4G網絡”使人們真正進入了移動互聯網時代,手機已成為人們感知世界的一個重要器官,并對員工的工作、生活、學習方式進行重構。其次,培訓工作的“地”變了。云計算、大數據等技術也正在改變產業價值鏈,導致企業經營的不確定性增加。為了適應這些不確定性,員工對學習的需求日益強烈。最后,培訓的核心用戶群——“人”變了。85后、90后員工具備個性化、娛樂化、圖片化、社交化、搜索化的學習特征,并有著立竿見影、有趣好玩、所見即所得的學習需求,這些都是對培訓工作的新挑戰。

探索夢境:培訓價值

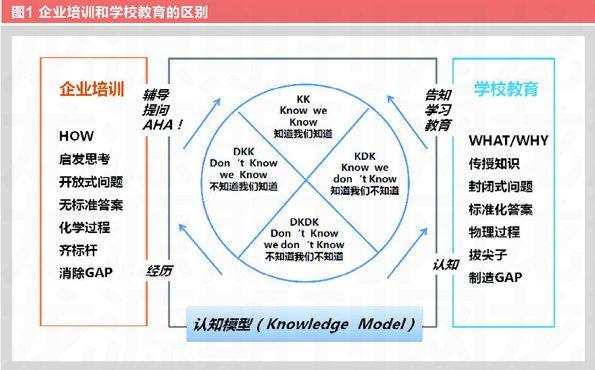

培訓環境和對象的變化,促使企業不得不對現有培訓方式的缺陷和不足予以重新審視。然而,有些企業把培訓當作福利品和保健品對待,導致員工學習動力不足、意愿不強,講師缺乏持續的激情,課程開發慢、迭代慢、課時長、干貨少;有些企業采用學校教育的方式做培訓,偏重于傳授“是什么”和“為什么”,而不了解成人培訓(如圖1)重在借鑒他人最佳實踐、啟發個人思考,把新知與個人經驗進行嫁接與轉化;有些企業開展的培訓“重知不重行,知行不合一”,不懂得

“知”不能帶來價值,只有付諸實踐才能展現價值。企業培訓的目的不是灌輸知識,而是要改變員工的行為和習慣,使其懂得如何“行”,進而為企業創造價值。

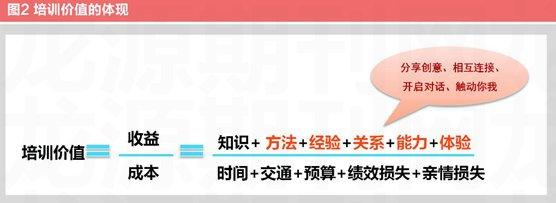

培訓價值如何體現?用公式講就是用收益除以成本(如圖2)。傳統的培訓模式就是花費大量成本解決“知”的問題,而現代培訓的真正價值是使員工在獲得了“知”的基礎上,通過人際互動分享創意,從他人的方法、經驗、能力、關系、體驗中獲得感悟。因此,要把培訓從課堂內部延伸到課堂外,由正式學習延伸到非正式學習,由動眼、動耳、動腦延伸到動手、動嘴、動腿。總之,從“知”轉化為“行”,才是培訓的關鍵。

成就夢想:轉型實踐

基于目前的培訓需求,筆者建議搭建“移動互聯網的學習平臺”,致力于將企業培訓從學習資源提供者轉變為學習平臺運營者。在此基礎上,使編劇、導演、演員在這一平臺上各司其職,從而實現員工從“知”到“行”的轉變。這種轉變需要企業的培訓部門重點關注以下幾個方面:

明確學習平臺內涵。基于平臺化思維,可以將培訓課堂、模擬工作場景、網上學習社區、學習分享活動、俱樂部活動等作為線下學習平臺;將手機端(含APP應用)作為線上學習平臺,并要求策劃的學習活動必須使線上平臺與線下平臺有機結合,使得O2O學習模式變成O&O學習模式(如圖3)。

三種角色各司其職。平臺搭建好后,培訓經理就可以轉變成教學設計師、項目策劃師,勝任“編劇”這個角色;講師則可以轉變成教練、催化師、促動師、輔訓師等,勝任“導演”角色;而學員就可以轉變成“演員”。

第一是讓培訓經理當好編劇。培訓經理在教學設計和項目策劃時要像編劇一樣思考:明晰學員群體特征,有的放矢地創作出具有創意和有針對性的、能刺激學員痛點和興奮點的“腳本”。為此,培訓經理可以從兩個方向進行培訓“腳本”的策劃和設計:一是側重能力驅動,各線條的培訓經理經過系統化學習提升后,針對不同的員工群體搭建體系化的“腳本”——學習路徑圖,打通學、做、考三者之間的關系,將面授課程轉變成“自學+面授+在崗輔導”的學習路徑,集中授課只是這個學習路徑中的一個部分。與此同時,加強在崗輔導,讓基層班組長擔負起教練角色,發揮其培養下屬的作用,使學習路徑圖成為員工成長發展的指南針和能力提升的“總腳本”;二是側重業務驅動,即與業務緊密結合,根據業務發展現狀設計教與學。例如,筆者就職的中國移動廣東公司過去實施的培訓僅僅是將營銷政策變成文件,再一級級地傳遞到一線。而2014年10月iPhone6上市時,現在市場線的培訓經理將其做成了手機微課,通過設計出十二種用戶購買iPhone6的不同場景,讓員工即時學習、即時應用,起到了立竿見影的培訓效果。

第二是讓內訓師當好導演。過去,內訓師的角色就是演員,負責開發課程和授課,再“表演”給“觀眾”即學員看。現在的企業培訓要求內訓師向促動師、引導師、輔訓師、教練、方法師的角色轉變,從自己當主角到讓學員當主角,并啟發和引導學員自主思考。在教學方式上,企業可以通過系統培訓重構講

師能力,使其從關注“講得好、講得精、講得活、問不倒、難不住”轉變為關注“怎么聽別人愿意講,怎么講別人愿意聽”,從而成為學員的一面鏡子,反思學員的不足,看到學員的盲區,在學員遇到困惑時指明方向,猶豫時敲響戰鼓,激勵其前行。

對此,企業的培訓部門可做出以下嘗試:一是幫助內訓師將知識類的面授課程形成手機MOOC,讓學員用手機隨時隨地學習;二是大力推廣并要求內訓師引入翻轉課堂教學模式,課堂內容主要是演練、交互、共享;三是加強現場演練,搭建技術實踐基地,讓學員動手操練。學習場景的變化(如圖4)導致課件設計要做出相應改變,如將課件從適用于面授轉變為適用于微課,從注重理論性、系統性到注重實用性、操作性,將課件開發周期從以月為單位縮短至以天為單位等。鑒于此,企業的培訓部門要引導內訓師加大對多媒體課件的開發力度,要干貨、少包裝、重實用,最大程度實現課件的碎片化、視頻化、微化和組合化,有效滿足移動互聯網時代的學習要求。

在開發團隊上,中國移動廣東公司組建了“專業團隊+草根群體”,培養微課創作群體,做強電子課件,做精面授課件。面向全體員工開展了UGC生產模式的微課大賽,引導員工開展基于最佳實踐、流程微化、技能提升的微課制作,以“給方法、給工具、給平臺、給動力”四步曲激發員工創作出4000余門微課,成效顯著。

第三是當好演員。在接受傳統培訓時,學員往往置身事外。為此,建議通過教學設計,強化學員課前學(線上學習、做好功課)、課堂練(演繹、互動、參與、思考)、學后用(改進、對比、交流、分享)、用后評(反思、頓悟、沉淀、反饋)的學習效果,讓學員從“觀眾”變成“演員”,實現其從被動到主動、從看客到全情投入、從評頭品足到出汗流淚地共同創造的轉變,自然會讓其留下深刻印象,進而改變自己的行為方式。

在以拍電影的方式做培訓的實踐中,中國移動廣東公司設計了《終端銷售七步法》,通過引入翻轉課堂,學員課前從微學習平臺學習知識點、課堂上表演PK、學員間互相點評、講師啟發感悟,課后分享實際案例等步驟,從而改變個人行為。在這部作品中,培訓經理承擔的是策劃和撰寫劇本的任務,引導學員從“要我學”轉變為“我要學”,增加學員參與度和互動性。“導演”即講師在催化和輔訓的過程中也發生了轉變,從拿講義到做講義,從講自己熟悉的到講學員關注和需要的,從唱獨角戲到團隊協作。在這一轉變過程中,學員經歷了實踐、反饋、領悟、應用的過程,感受深刻。

不僅如此,借鑒TED模式搭建讓企業牛人展示自我的舞臺,也可以促進組織智慧的沉淀與傳播。中國移動廣東公司的“編劇”即項目組,利用O2O模式進行報名、分賽區海選、網絡點贊、巔峰對決等策劃,通過微信公眾號、視頻、海報、郵件等展開多維立體宣傳,全面擴大活動影響力。“導演”即項目組和評委,從“以我為中心”變為“以員工為中心”,重視自由分享的個體,挖掘草根人物的故事,引導、促動和曝光,關注高潛質人才發展。“演員”即員工選手是這個舞臺上的真正主角,從準備講稿、全情投入到互相觀摩學習,實現了員工演講與個人技能的飛躍。這種類型的活動不僅能創造學習內容,還能發掘學院的粉絲群體——活躍分子,而且傳播了手機學習的方式,讓員工在這種活動中萌發了工作興趣與動力,使其內心的聲音得到傳播,工作能力得到升華,不僅贏得了賞識和尊重,更重要的是體現了自我價值。

一部優秀的電影會叫好又叫座,而一個優秀的學習產品可以自主發聲。處在移動互聯網時代的風口,帶來口碑與價值雙贏才是培訓工作的真諦所在。培訓轉型勢在必行,只要培訓工作者心懷夢想、敢于變革,就一定能創作出與眾不同的好產品,打造令員工向往的學習“夢工場”。 ? 責編/王奇