肉類產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn):可持續(xù)發(fā)展畜牧業(yè)的遠景如何?

摘 要:人類對肉類需求量的增加促進了畜牧業(yè)的快速發(fā)展。全球畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展正面臨健康(包括家畜和人類)、公平發(fā)展和環(huán)境問題等3個主要挑戰(zhàn)。肉類需求量的增加和畜牧業(yè)的快速發(fā)展會給自然資源的利用、動物健康、人類健康以及生產(chǎn)結構帶來負面影響。另外,畜牧生產(chǎn)工作環(huán)境也有待改善,這需要得到公共政策的保障。面對這些挑戰(zhàn),我們提出5 條原則:1)優(yōu)化資源利用;2)保護自然資源;3)保障畜牧生產(chǎn)者的生活水平;4)加強生態(tài)系統(tǒng)和社區(qū)組織建設;5)協(xié)調(diào)公共和私有機構的主動創(chuàng)新。本文提出了建立可持續(xù)發(fā)展畜牧業(yè)的挑戰(zhàn)。

關鍵詞:世界挑戰(zhàn);環(huán)境;健康;公平發(fā)展;可持續(xù)發(fā)展

Meat Industry and Its Challenges: How to Create a Sustainable Breeding Industry?

Anne MOTTET

(Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome 00153, Italy)

Abstract: Meat supply chains have to face 3 major global stakes for their sustainable development: health (animal and human), equity and environment. Rising demands for meat and livestock sector development have serious consequences in terms of natural resources depletion, animal health, public health, structure of production and access to markets. At the same time, amenities of livestock production should be strengthened and better acknowledged in policies. We suggest 5 principles that will allow the sector to successfully improve its sustainability: efficiency in using natural resources, conservation of resources, protection of rural livelihoods, resilience of communities and ecosystems and governance of private and public initiatives.

Key words: global challenges; environment; health; equity; sustainability

中圖分類號:TS251.3 文獻標志碼:A 文章編號:1001-8123(2015)02-0029-04

doi: 10.7506/rlyj1001-8123-201502007

根據(jù)聯(lián)合國2013年資料,到2050年,世界人口將增加到96億。人口增長在農(nóng)業(yè)地區(qū)更加顯著,部分地方已經(jīng)出現(xiàn)較高的糧食安全風險。怎樣才能在提高生產(chǎn)力的同時,加強保護和合理利用自然資源呢?畜牧生產(chǎn)體系的多樣性使得公共畜牧政策的落實變得困難重重,另外,也限制了人們對當前挑戰(zhàn)難度的認識,并加大了提出惠及大眾政策的難度。由于目前還無法給出應對肉類產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)的完整方案,本文旨在提出并討論當前和未來的一些關鍵問題和爭論。

1 消費需求的增長

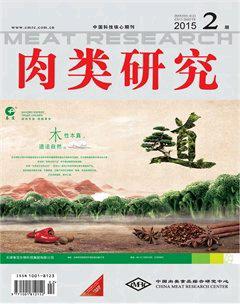

到2050年,畜牧產(chǎn)品的消費需求將增長70%,而肉類的消費需求將增長80%。主要原因是世界人口的增長、城市化和收入的總體增加[1]。肉類和蛋類的消費量在發(fā)展中國家增速明顯,而谷物以及塊根塊莖產(chǎn)品消費量總體穩(wěn)定(圖1)。

增速最快的地區(qū)是東亞,人均肉類消費量從1961年的4.5 kg增加到2011年的56.3 kg。在南美洲,人均肉類消費量也將近翻了一番,從1961年的38.9 kg增加到2011年的78.5 kg。歐洲的肉類消費增長在90年代初期達到平衡后,人均年消費量維持在70~75 kg之間。

這個消費量的增長發(fā)生在一個自然資源有限、全球氣候變化以及公平發(fā)展訴求逐漸增加的大環(huán)境下,而由消費需求增長推動的畜牧業(yè)發(fā)展帶來了以下問題:

1)健康(包括家畜和人類)問題;2)公平發(fā)展問題;3)環(huán)境問題。

2 畜牧業(yè)與家畜及人類的健康

畜產(chǎn)品是保障糧食安全的要素,也是人類的營養(yǎng)必需品。它們滿足人體26%的蛋白質(zhì)需要和13%的能量需要[1]。特別是對于生長期兒童、育齡婦女和通常患有肌肉減少癥的老人來說,畜產(chǎn)品是他們的主要營養(yǎng)素來源。但是,過量食入畜產(chǎn)品,特別是含大量飽和脂肪酸的肉類,會對人體健康造成不良的影響,如心血管疾病[2]。關于過量吃肉和肥胖癥之間的關系,已經(jīng)有大量的報道[3]。所以,畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也需要考慮改善人類的健康,而不僅是滿足食品安全問題。這就需要恢復人們的理性消費。

畜群疾病會給畜牧生產(chǎn)和活體動物的貿(mào)易帶來災難性的影響,對人類健康也造成巨大威脅,最終將影響整體經(jīng)濟的發(fā)展。最近3年發(fā)生了6 次大的動物流行病疫情,據(jù)世界動物衛(wèi)生組織估計,這些疫情直接和間接經(jīng)濟損失總額可高達800億 美元。而且,畜群疾病也威脅著人類的健康:60%的已知病原體來自動物[4];另據(jù)世界衛(wèi)生組織,通過食用畜產(chǎn)品致病并死亡的病例高達每年180萬 人。由于全球化和氣候變化等原因,新型動物疾病和動物傳染病正以史無前例的頻率出現(xiàn),非新型疾病再爆發(fā)的幾率也在增加[5]。

3 畜牧業(yè)與公平發(fā)展

在發(fā)展中國家,60%的家庭養(yǎng)殖動物。全世界有

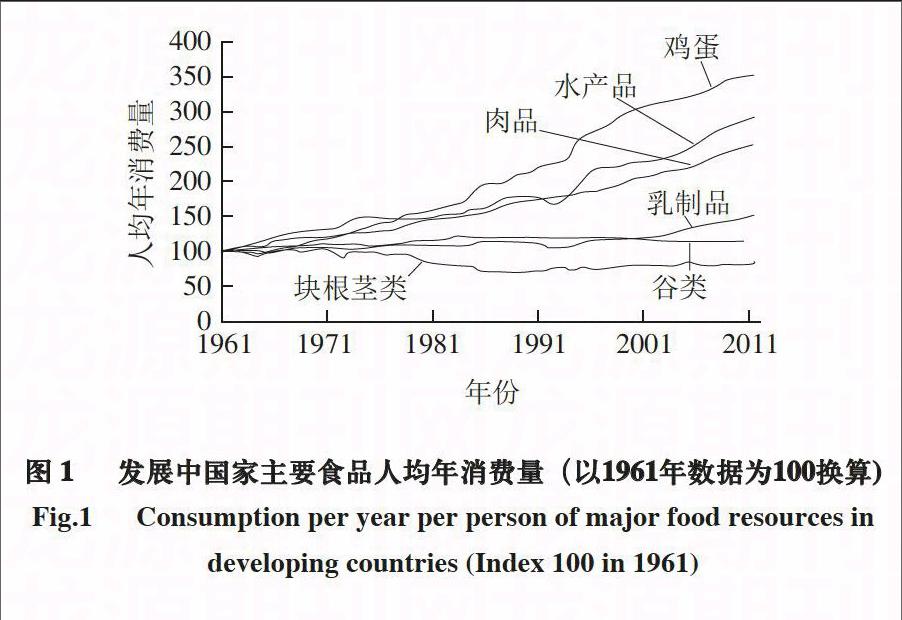

17億 人口完全或部分依靠畜牧生產(chǎn)來維持生計。他們中有10億人處于貧困線以下,這其中包括1.5億牧民[1]。畜牧業(yè)在農(nóng)村發(fā)展中占有舉足輕重的地位。家畜在任何時候都可以商品化,可以以家庭為單元進行生產(chǎn),其價值通常高于農(nóng)作物種植。由于從事畜牧業(yè)生產(chǎn)獲得收入相對較快,使農(nóng)村家庭(特別是城市周邊地區(qū)的農(nóng)村家庭)可以輕易參與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。家畜可直接作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的役力(如耕作),還可以作為間接的資金儲備。家畜可以利用農(nóng)副產(chǎn)品(如糠麩、糟渣、秸稈等),其糞便還可以作為肥料。全球畜牧業(yè)正在快速發(fā)展(每年增長率3.5%),特別是發(fā)展中國家(圖2),發(fā)揮了促進整體經(jīng)濟發(fā)展和消除貧困的作用。

為數(shù)眾多的畜牧養(yǎng)殖者可從畜產(chǎn)品消費需求量的增長中獲益。另外,畜牧業(yè)的發(fā)展還增加了就業(yè)機會、促進了牧草產(chǎn)業(yè)和畜產(chǎn)品加工業(yè)間的聯(lián)系、維持了商業(yè)平衡、促進了糧食安全保障,且降低了動物產(chǎn)品的市場價格。全世界消費需求的增長給廣大農(nóng)村家庭帶來了機遇。但大量小型生產(chǎn)者仍然被排除在市場之外,城市周邊的大型生產(chǎn)機構占據(jù)了主要的市場[6]。畜產(chǎn)品的世界貿(mào)易額目前超過了1.8億 美元/a,2006年肉類出口量是1980年的3 倍[1]。盡管大部分畜產(chǎn)品都在出產(chǎn)國直接銷售,但出口量仍在不斷增長。目前,大約16%的雞肉、12%的豬肉和15%的牛肉都用于出口。這個數(shù)據(jù)掩蓋了不同國家間的數(shù)據(jù)差異。巴西、中國、印度和泰國是發(fā)展中國家中僅有的肉類凈出口國。欠發(fā)達國家越來越依賴進口,其中進口肉量占肉類總消費量的比率從1960年的1%提升到了2010年的8%,這已經(jīng)導致食品生產(chǎn)的自主性下降和環(huán)境污染的轉(zhuǎn)移。為滿足消費需求的畜牧業(yè)發(fā)展,不能僅僅依靠各產(chǎn)業(yè)的競爭來推動。

4 畜牧和環(huán)境

畜牧生產(chǎn)的持續(xù)擴張對全球范圍內(nèi)的自然資源造成了日益增長的壓力,這導致了資源的枯竭和退化。例如,為了生產(chǎn)動物飼料,森林被砍伐;水資源逐漸匱乏,空氣、水和土壤的污染逐漸增加;適應當?shù)刈匀粭l件的動物遺傳資源逐漸減少。世界草原面積占陸地面積20%左右,其中70%的草原處于干旱地區(qū),且由于過度放牧、水土流失等原因而不同程度的退化。這個趨勢在干旱地區(qū)更加嚴重,因為畜牧生產(chǎn)往往是當?shù)厝丝谖ㄒ唤?jīng)濟來源[7]。為生產(chǎn)動物飼料的開墾和放牧擴張,是造成熱帶地區(qū)和赤道周邊地區(qū)森林砍伐的主要原因。森林砍伐帶來巨大的環(huán)境危害,如大量二氧化碳的釋放和物種的滅絕[8-9]。淡水資源逐漸匱乏,畜牧生產(chǎn)消耗的淡水占人類消耗總量的十分之一。畜牧是造成水污染的主要原因之一,它使河流和地下含水層出現(xiàn)富營養(yǎng)化,也在沿海地區(qū)造成“缺氧區(qū)(或死區(qū))”、破壞近海的珊瑚礁[10]。

據(jù)筆者估計,大約有80%的畜產(chǎn)品增長量是通過城市周邊的大型工業(yè)化養(yǎng)殖實現(xiàn)的。這些在人口密集區(qū)的畜群養(yǎng)殖場是大量排泄物、抗生素和激素殘留污染的源頭,且畜產(chǎn)品和其副產(chǎn)品的加工(如制革廠等)也造成大量化學污染。 與此同時,畜牧業(yè)可以將人類無法食用的資源轉(zhuǎn)化為高營養(yǎng)食品,如農(nóng)副產(chǎn)品、食品加工副產(chǎn)品和食品廢料(圖3)。雖然全球畜牧生產(chǎn)消耗約30%的糧食,但很大一部分飼料資源(如采食80%干物質(zhì),圖3)對人類食物資源不構成競爭,且如果沒有畜牧也的消耗,一些地區(qū)的草原可能會退化。如果管理得當,粗放型的畜牧生產(chǎn)實際上能夠促進生物多樣性的維持、防止荒漠化和水土流失、保護水資源,且有利于大量的碳儲存。

最后,氣候變化也對畜牧生產(chǎn)造成了很大影響,特別是一些邊遠地區(qū),如沙哈拉和非洲之角地區(qū)(圖4)。減少畜牧業(yè)的污染排放已刻不容緩,但同時也要加強依賴畜牧業(yè)維持生計人群對新環(huán)境的適應能力。

5 結 語

在自然資源有限的前提下解決畜牧業(yè)發(fā)展的問題,目前存在3 種觀點,每種觀點都運用不同標準來評價畜牧生產(chǎn)體系[11]。首先,主張綠色增長。觀點認為食物,特別是肉類產(chǎn)品不能滿足人類的消費需求,所以必須提高產(chǎn)量,降低資源消耗量和污染量,即綠色增長,也就是要提高每千克畜產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。評價標準可以是生產(chǎn)每千克肉的耗水量,或生產(chǎn)每千克乳的二氧化碳排放量。第二,主張降低動物產(chǎn)品的消費量。減少動物產(chǎn)品消費量既可以減緩資源匱乏的壓力,也可以減少過量吃肉帶來的健康困擾。因此,用絕對方法來評價畜牧生產(chǎn)效率,如人均土地面積,或人均二氧化碳排放量。最后,解決食物分配的不平等問題。食物的公平分配權確實應該進一步改善,但這需要制度和經(jīng)濟政策的保障。畜牧生產(chǎn)體系的改善無法從根本上解決這個問題。

畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展應該整合這3 種觀點。以氣候變化為例,畜牧生產(chǎn)要盡量減少溫室氣體的排放,以減輕氣候變化。據(jù)筆者估算,在不轉(zhuǎn)變生產(chǎn)體系、沒有技術創(chuàng)新且不降低產(chǎn)量的情況下,30%的減排目標可以達到[12]。為了達到這個目標,需縮小高效和低效養(yǎng)殖場溫室氣體排放量的差距。事實上,當前不同畜牧生產(chǎn)體系之間溫室氣體排放量仍有差異(圖5)。

為了提高畜牧業(yè)的生產(chǎn)效率,還需降低損耗和避免浪費。據(jù)筆者估算,每年生產(chǎn)出來的食品有30%被白白浪費掉。乳和肉類又占浪費總量的11%。在工業(yè)化國家,銷售和消費階段是主要的浪費環(huán)節(jié),而發(fā)展中國家的浪費主要是在生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)。提高生產(chǎn)效率是減少畜牧生產(chǎn)對環(huán)境影響的一項重要措施,減輕排放強度的措施還不能有效控制總排放量。假如全世界肉類產(chǎn)量到2050年增加80%,就要將排放強度減輕80%才能維持目前的溫室氣體排放水平。而且這個預測還沒有考慮資源和食物分配不均等的因素。所以,提高畜牧生產(chǎn)效率并不能單獨解決減排溫室氣體帶來的壓力。

這也反映在前述3 個觀點的差異上。無論是生產(chǎn)者、消費者,還是政府官員或科學家,大家對于畜牧業(yè)在社會中的地位的認識仍然存在偏差。總的來說,為實現(xiàn)畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,本文歸納出以下5條原則:1)效率:提高資源,無論是自然資源、能源或人力資源的使用效率;2)保存:通過可持續(xù)發(fā)展的畜牧業(yè)來保存自然資源,并減少對環(huán)境的負面影響;3)保障:保障畜牧生產(chǎn)者的生活條件,改善社會公平、社會福利和食物分配的均等;4)抗沖擊能力:加強社區(qū)和生態(tài)系統(tǒng)的抗沖擊能力,特別是抵抗氣候變化和市場波動影響的能力;5)治理:協(xié)調(diào)公共和私有機構的主動創(chuàng)新,加強從業(yè)人員責任心,確保公平、公正,并完善法制建設。

參考文獻:

[1] FAO. The state of food and agriculture. Livestock in the balance[R]. Rome: FAO. 2009.

[2] WHO-FAO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation[R]. World Health Organization, 2002.

[3] ROUHANI M H, SALEHI‐ABARGOUEI A, SURKAN P J, et al. Is there a relationship between red or processed meat intake and obesity? a systematic review and meta‐analysis of observational studies[J]. Obesity Reviews, 2014, 15(9): 740-748.

[4] TAYLOR L H, LATHAM S M, MARK E J. Risk factors for human disease emergence[J]. Royal Society of London, Series B: Biological Sciences, 2001, 356: 983-989.

[5] THORNTON P K, van de STEEG J, NOTENBAERRRT A, et al. The impacts of climate change on livestock and livestock systems in developing countries: a review of what we know and what we need to know[J]. Agricultural Systems, 2009, 101(3): 113-127.

[6] STEINFELD H, MOONEY H A, SCHNEIDER F, et al. Drivers, consequences, and responses[M]. Washington, D.C: Island Press, 2013.

[7] FAO. The state of the worlds land and water resources for food and agriculture (SOLAW) - managing systems at risk[R]. Rome: FAO, 2011.

[8] FAO. Global forest resources assessment 2010 main report[R]. Rome: FAO, 2010.

[9] FAO. Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities[R]. Rome: FAO, 2013.

[10] STEINFELD H, GERBER P, WASSENAAR T, et al. Livestocks long shadow: environmental issues and options[M]. Rome: FAO, 2006.

[11] GARNET T. Livestock in the frame: exploring alternative visions of sustainability[C]//Livestock, climate change and food security conference, Madrid, 2014.

[12] FAO. Food wastage footprint. Impacts on natural resources[R]. Rome: FAO, 2013.

(翻譯:黃亞宇,審校:孟慶翔)