媒體暴力對兒童青少年攻擊行為的影響和心理機制

邢淑芬 王丹旸 林崇德

(1.首都師范大學心理學系暨北京市“學習與認知”重點實驗室,北京100048;2.北京師范大學發展心理研究所,北京100872)

媒體暴力對兒童青少年攻擊行為的影響和心理機制

邢淑芬1王丹旸1林崇德2

(1.首都師范大學心理學系暨北京市“學習與認知”重點實驗室,北京100048;2.北京師范大學發展心理研究所,北京100872)

隨著各種新興媒體和暴力游戲的盛行,媒體暴力與攻擊行為的關系再次成為學界研究的熱點。然而,對于媒體暴力與攻擊行為的因果關系依然存在激烈的爭議,主要有兩個觀點截然相反的理論模型,即一般攻擊模型和催化劑模型。一般攻擊模型認為,媒體暴力對攻擊行為存在著即時效應和長時效應,有著不同的心理機制。但是,兒童的人格特點、原有的攻擊水平、對暴力角色的認同和游戲特點等因素會對媒體暴力的影響發揮調節作用。未來需要采用新的研究范式和技術對該領域問題進行研究,以獲得相對一致性的結論。

媒體暴力;暴力游戲;攻擊行為;心理機制

近十幾年,隨著暴力游戲的盛行,媒體暴力與兒童青少年的攻擊行為這一話題再次成為大眾和學術界關注的焦點。2005年,美國心理學會根據以往的實證研究發表了一份決議書,指出以往的實證研究“明確地”表明,媒體暴力確實會導致人們攻擊行為的增加,建議減少媒體中的暴力內容(APA,2005)。2013年,美國230名媒體學者、犯罪學家和心理學家聯名簽署了一項公開聲明,對美國心理學會的上述決議提出了明確的質疑,要求其撤回關于媒體暴力和攻擊行為之間因果關系的論述(Consortium of Scholars,2013)。于是,美國政府決定繼續投入大量的研究經費,進一步推進對該問題的研究。可見,對媒體暴力與兒童青少年的攻擊行為之間的因果關系,有一場尚未終結的爭論。

縱觀國內外該領域50多年的研究歷史,按照媒體暴力的形式可以大致將該領域的研究劃分為兩個階段。20世紀90年代以前,主要研究兒童青少年“旁觀到的暴力”對他們的攻擊行為的影響,在這種情況下,兒童青少年沒有直接卷入到暴力情境中,只是觀看他人的暴力行為,是一種替代性的間接經驗。20世紀90年代以后,由于信息技術的發展,出現了“互動式的暴力游戲”,在這種情況下,兒童青少年是以相對真實的方式直接體驗攻擊他人的“樂趣”,他們是否會把游戲中的情境“移植”到現實生活中來?上述問題引起了人們的廣泛擔憂。因此,近十幾年來,學界又極為關注這種“直接卷入的媒體暴力”對兒童青少年的攻擊行為發展的影響。本文首先將闡述針鋒相對的兩種理論模型,即一般攻擊模型(GAM)和催化劑模型(CM)。

一、觀點之爭——尚未終結的爭論

50多年來,研究者們進行了大量的實驗研究、相關研究和追蹤研究,但關于媒體暴力與攻擊行為之間是否存在著因果關系,仍然存在激烈的爭議(Ivory,2013)。一種觀點認為媒體暴力增加了人們的攻擊行為,是現實生活中各種暴力行為的“罪魁禍首”,其中最具有代表性的是一般攻擊模型;另一種觀點則認為,媒體暴力并不會直接影響人們的攻擊行為,它只不過是其他社會問題的“替罪羊”,具有代表性的觀點是催化劑模型。

(一)一般攻擊模型(GAM)

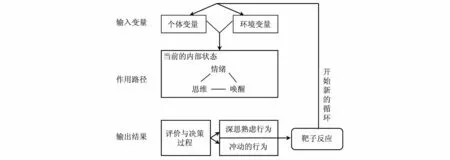

大量的實證研究探討了媒體暴力與兒童青少年攻擊行為之間的關系,但它們就像是一堆石頭,還需要藍圖和灰漿等才能建成更有用的房屋。于是,2002年,Anderson和Bushman兩人提出了一般攻擊模型(The General Aggression Model,GAM),該模型認為媒體暴力與個體的攻擊行為之間存在著因果關系。該理論模型一共包括三個部分,分別是輸入變量、作用路徑和輸出結果部分(見圖1)。個體變量(包括個體的人格特征和生理素質,如性別、人格特質和生物遺傳因素等)和環境變量(包括情境中所蘊含的每個重要特征)是行為的基礎,這兩個因素交互影響個體的內部狀態。內部狀態主要包括情緒、思維和生理喚醒三個方面,這三者也會相互作用、相互激活,從而影響個體對行為的評價與決策過程。評價過程是個體對情境的解釋和相關的情感體驗,是一種快速的、無意識的自動評估過程;而決策過程則涉及個體更多的理性解釋和風險評估,需要個體更多的認知資源,是個體一種有意識的、控制性的再評估。評價與決策過程會直接影響個體所采取的最終行為,即個體是形成沖動的攻擊行為還是深思熟慮的行為(Anderson&Bushman,2002)。

圖1 一般攻擊模型(Anderson&Bushman,2002)

(二)催化劑模型(CM)

一般攻擊模型認為媒體暴力會增加個體的攻擊行為,國內相關研究大多是以該理論為背景的(段東園等,2014;郭曉麗等,2009;張學民等,2009)。然而,Ferguson等人提出了不同的理論模型,即催化劑模型(Catalyst Model,CM)。該模型認為,媒體暴力與兒童青少年的攻擊行為之間并不存在著必然聯系,媒體暴力的影響是有限的。換句話說,媒體暴力并不會直接增加兒童青少年的攻擊行為,它僅僅是兒童青少年攻擊行為的“催化劑”,而不是攻擊行為產生的前因變量。家庭暴力和人格特質等因素才是影響兒童青少年攻擊行為的前因變量。如果兒童青少年的家庭教育以及生理因素較少地包含攻擊因素,那么即使他們接觸媒體暴力也會產生較少的攻擊行為(Ferguson et al.,2008)。實證研究支持了上述觀點。實驗者將被試分為三組,一組由實驗者指定進行暴力游戲,一組由實驗者指定進行非暴力游戲,第三組被試是自主選擇進行暴力游戲還是非暴力游戲。研究結果表明,自主選擇暴力游戲和指定進行暴力游戲的個體,他們的攻擊性水平具有顯著的差異(Ferguson et al.,2008)。

2015年,Ferguson又發表了一篇論文,認為關于媒體暴力與社會暴力的爭論,應該主要關注媒體暴力宏觀水平的影響效應,而以往實驗室研究主要關注于微觀個體的較小的攻擊行為。他采用回溯研究的范式為媒體暴力和攻擊行為的研究增添了新的視角。該文主要包括兩個研究,第一個研究評估了1920-2005年之間90部熱門電影的整體暴力程度,然后計算電影暴力程度與對應年份兇殺案發生率的相關度。結果發現,電影的暴力程度隨著年代不同呈現U型曲線變化。在控制了收入、實際的GDP等影響因素后,電影暴力和兇殺發生率之間的相關未達到統計學的顯著水平。第二個研究分析了電子游戲暴力與青少年暴力的關系。他首先根據美國娛樂軟件分級委員會(Entertainment Software Ratings Board,ESRB)的評估指標對1996-2011年間流行的電子游戲的暴力程度進行評估,然后計算它們與這些年青少年犯罪率的相關度,得到了令人意外的結果:1996-2011年這段時間內游戲暴力呈上升趨勢,青少年犯罪率則出現了明顯的下降趨勢。該研究認為,以往的“注射針范式”(hypodermic needle approach)的媒體暴力與攻擊行為的研究,將人們看作是被動的“受害者”,但實際上媒體與消費者之間存在著交互作用,而且這種交互作用由消費者的動機驅動,而不是依賴于媒體信息的內容(Ferguson,2015)。

二、媒體暴力對攻擊行為的效應和機制

媒體暴力對攻擊行為的影響可分為即時效應和長時效應。即時效應是指短時間內接觸媒體暴力而導致個體攻擊行為的即刻或短暫的變化;長時效應是指反復接觸媒體暴力而導致的個體攻擊行為相對持久的變化(Bushman&Huesmann,2012)。研究者認為,區分媒體暴力的這兩種效應是有必要的,因為它們的研究范式和產生的心理機制是不一樣的。此外,關于媒體暴力與攻擊行為的研究應該從“暴力媒體是否增加攻擊行為”轉到“為什么媒體暴力會增加個體的攻擊行為”這一方向上來(Anderson&Bushman,2002)。

(一)媒體暴力對兒童青少年攻擊行為的即時效應

關于即時效應的研究主要采用上文中提到的“注射針范式”,即讓被試在實驗室內看某段暴力影片或玩暴力游戲后,立即測量被試在某項任務上或某個情境中的攻擊行為。例如,一個經典的實驗研究將5-9歲兒童分為兩組,一組兒童觀看3分鐘暴力片,另一組觀看3分鐘非暴力片。然后,每個兒童依次被帶入另一個房間,坐在操作臺前面,這個操作臺與相鄰房間有連線。操作臺上分別有一個標著“幫助”的綠色按鈕和標著“傷害”的紅色按鈕,二者間有一個白色燈泡,主試告訴兒童,相鄰房間有一兒童正在玩搖柄游戲,該游戲可能會使白色燈泡發亮,當燈泡發亮時,如果按“幫助”按鈕會使該兒童的手柄更易于搖動;如果按“傷害”按鈕,會使手柄變得很熱并傷及兒童。在整個實驗中,白燈亮20次,即每個兒童有20次機會去幫助或傷害他人。最后以兒童按“傷害”按鈕的次數作為被試的攻擊水平。結果表明,看暴力片的兒童更傾向于按“傷害”按鈕(Liebert&Baron,1972)。有關暴力游戲對兒童青少年攻擊行為的即時效應的研究,也發現暴力游戲確實會增加兒童青少年的攻擊行為(張學民等,2009)。此外,音樂中的暴力因素也會增加個體的攻擊行為。例如,Brummert等人使用了“辣調料分配范式”(hot sauce paradigm)考察了音樂中的暴力因素對大學生攻擊行為的影響,該范式要求被試為別人制作調料并測量其添加辣調料的分量,以此作為被試攻擊行為的測量指標,結果發現音樂的歌詞、曲調和相應的視頻片段中的暴力因素都會增加大學生的攻擊行為(Brummert et al.,2011)。

(二)媒體暴力產生即時效應的心理機制

一般攻擊模型認為媒體暴力屬于環境變量,它通過影響兒童青少年的內部狀態,激發他們的攻擊性情緒和思維,并提高生理喚醒的水平,進而影響他們的評價與決策過程,最終外化為兒童青少年的攻擊行為。下面結合相關的實證研究分別進行闡釋。

1.生理喚醒

生理喚醒主要包括血壓、心率、血容量和皮膚電等指標。Anderson和Bushman(2001)對43項媒體暴力和攻擊行為的研究進行了元分析,結果發現觀看暴力影片會增加個體的心率、舒張壓和收縮壓的水平。還有研究發現,媒體暴力可以增加被試的皮膚電水平(Ivory&Kalyanaraman,2007)。此外,還有研究通過控制游戲中的流血量來操縱游戲的暴力程度,結果發現大學生所玩的暴力游戲流血的量越多即游戲內容越血腥,大學生的心率就越快,這說明其引起的生理喚醒水平越高(Barlettetal.,2008)。可見,無論是觀看暴力影片,還是參與暴力游戲,都可能會增加個體的生理喚醒水平,進而引發他們的攻擊行為。

2.攻擊性情緒

攻擊性情緒(aggressive emotion)是指那些與攻擊行為相關的情緒反應,包括易于引發攻擊行為的情緒(如煩躁),及與攻擊行為相伴隨的情緒(如生氣)。有研究者讓大學生觀看暴力影片,然后要求他們對自己的情緒體驗進行自我報告,結果發現觀看暴力影片后的被試具有更多的消極情緒(Anderson&Carnagey,2009;Lin,2013)。還有研究發現,在控制音樂曲調的前提下,歌詞中的暴力因素能引發攻擊性情緒(Anderson et al.,2003)。為什么媒體暴力會增加攻擊性情緒?有研究者采用功能性核磁共振技術(fMRI)進行研究,結果發現與未進行暴力游戲的控制組相比,進行暴力游戲的被試的背外側前額葉皮層具有更高的激活水平,該結果表明被試具有更高的情緒激活水平(Montag et al.,2012)。

3.攻擊性思維

攻擊性思維(aggressive cognition)是指個體的攻擊性的想法或者一種帶有攻擊性的認知圖式,即個體通過攻擊性語詞以及相關記憶的激活,形成一種攻擊性的心理準備狀態。這種準備狀態或圖式以相對內隱的方式存在,對個體來說通常是無意識的,但是當周圍環境出現一些沖突性的事件或刺激時,這種相對內隱的攻擊性圖式便會激活,導致個體對事件或刺激的解釋和預測可能會帶有攻擊性,然后以外顯的攻擊行為表現出來(Anderson,1997)。

有研究者讓大學生進行虛擬現實的暴力游戲,然后讓被試對自己的思維進行評價,結果發現進行暴力游戲確實可以增加大學生的攻擊性思維(Calvert&Tan,1994)。接著,研究者對該問題進行了更進一步探討,他們試圖探究到底是暴力游戲引發的生理喚醒水平影響了個體的攻擊性思維,還是暴力游戲本身可以激活個體的攻擊性思維。首先,他們讓大學生參與暴力游戲,然后要求被試完成閱讀反應時任務,即盡量快閱讀屏幕中所呈現的不同種類的詞語,同時記錄被試的閱讀反應時,并測量被試心率。結果發現,參與暴力游戲后的大學生可以更快地識別并讀出攻擊性的詞語,在控制被試生理喚醒水平的情況下,暴力游戲仍可增加個體的攻擊性思維(Qian&Zhang,2014)。但是上述研究均未直接探討攻擊性思維的中介作用,新近有研究考察了敵意預期在媒體暴力和攻擊行為之間的中介作用,直接證明了媒體暴力可通過增加大學生群體的攻擊性思維,最終增加其攻擊行為(Hasan et al.,2013)。

(三)媒體暴力對兒童青少年攻擊行為的長時效應

追蹤研究可以考察媒體暴力對攻擊行為的長時效應。一項有代表性的縱向研究在5個國家歷時3年考察了電視暴力與兒童攻擊行為之間的關系,結果發現:小學一年級的兒童收看電視暴力的數量可以預測他們隨后的攻擊行為,甚至在控制兒童本身的攻擊行為水平之后,這種預測作用依然存在(Huesmann,2007)。有研究對一個社區中的707個家庭進行了長達17年的追蹤研究,發現被試青少年階段看電視所用的時間,與其成人期的攻擊行為之間顯著相關。在控制了被試原有的攻擊性水平、家庭收入、父母的受教育程度以及被試的精神障礙等因素以后,這種顯著的相關依然存在(Johnson et al.,2002)。此外,還有研究者考察了6-10歲兒童暴力電視的收看行為,與15年后成年期攻擊行為的縱向關系,結果表明:兒童期暴露于媒體暴力的程度,可以預測成年初期的攻擊行為,在控制了父母的社會經濟地位、智力等因素后,這種預測關系依然存在(Huesmannet al.,2003)。

(四)媒體暴力對兒童青少年長時效應的心理機制

Anderson和Bushman(2002)同樣總結了媒體暴力對攻擊行為長時效應的內在機制,并稱之為一般攻擊模型的人格影響過程。該模型認為,攻擊行為的產生主要基于人們對記憶中與攻擊有關的知識結構的學習、激活與應用。個體反復地接觸媒體暴力會改變自身的知識結構,增加知識結構中與攻擊性相關的內容,這會使個體形成攻擊性觀念與態度、攻擊性知覺圖式、攻擊性預期圖式和攻擊性行為腳本,并導致攻擊性脫敏,進而導致個體攻擊性人格的形成,并最終導致其攻擊行為的增加。

1.攻擊行為的規范信念

攻擊行為的規范信念是指個體對攻擊行為的可接受性進行評價的一種信念,這種規范信念一經建立便保持相對穩定。個體根據自身攻擊行為的規范信念對他人行為意圖進行攻擊或非攻擊的判斷(Boxer et al.,2009),它可以有效預測持有不同攻擊行為規范信念的個體的攻擊行為的發生概率,持有贊同攻擊行為的規范信念與實際攻擊行為呈顯著正相關(Wright&Li,2013)。我國有研究者采用問卷調查法考察了大學生的暴力媒體接觸程度與攻擊行為之間的關系,結果發現男大學生更經常接觸暴力媒體,且具有更高的攻擊行為規范信念,更傾向于表現出攻擊行為,攻擊行為規范信念在暴力媒體接觸程度和攻擊行為之間起中介作用(段東園,張學民等,2014)。

2.攻擊性脫敏

脫敏(desensitization)概念源于臨床心理學中的系統脫敏治療,是指反復面對一個會導致焦慮、恐懼的刺激時,焦慮和恐懼等負面情緒反應會逐漸消退的現象。攻擊性脫敏則特指個體持續暴露于暴力刺激時抗條件作用(counter-conditioning)所導致的情緒反應鈍化現象。這一現象發生的表現之一是個體重復接觸媒體暴力后,在接觸真實暴力時的生理喚醒水平降低,不再引發原始的恐懼和焦慮(郭曉麗等,2009)。早期關于電視暴力脫敏的研究主要以皮膚電、心率或血流量為生理指標,發現觀看電影中流血場面的被試,之后對類似場面的生理喚起會降低(Thomas&Horton,1977)。近些年出現了針對暴力游戲的脫敏效應的研究,研究者通過多次讓被試參與暴力游戲,測量其生理喚醒和情緒反應等指標,也證實了脫敏效應的存在(Carnagey,Anderson,&Bushman,2007)。

三、媒體暴力對兒童青少年攻擊行為影響的調節機制

近幾年,發展心理學中的差別易感性模型(differential susceptibilitymodel)受到研究者的廣泛關注。該模型認為人類個體對外界環境影響的感受性存在差異,無論是從短期還是從長期來看,有些個體更容易受到消極環境的消極影響,同樣這些個體也更有可能受到積極環境的積極影響(Belsky&Pluess,2009)。同時,媒體暴力與攻擊行為研究領域也有學者認為,媒體內容與消費者之間存在著交互作用,同一形式的媒體內容對個體行為結果的影響是異質的和不可預測的(Ferguson,2015)。因此,媒體暴力對攻擊行為的影響會受到個體自身特點的影響和調節,下面從不同的方面予以闡述。

(一)人格特點

勒溫提出B=f(P.E)公式,認為個體的行為是其人格特征和環境因素相互作用的結果,人格特征決定了個體行為的先天可能性,而環境因素可以潛在地改變這種先天傾向性。自從勒溫的這一觀點提出以來,研究者們開始關注人格特征和環境因素對個體行為的共同影響。已有研究表明,個體自身的部分人格特質可以調節媒體暴力對兒童青少年攻擊行為的影響。例如,有研究者發現大五人格中的神經質、宜人性和責任感也可以調節媒體暴力對個體攻擊行為的影響。其中,高神經質人格的個體更易受到媒體暴力的影響,表現出更高的攻擊行為水平;高宜人性和高責任感的個體則較少受到媒體暴力的影響(Markey&Markey,2010)。

(二)原有的攻擊性水平

兒童青少年原有的攻擊性水平對媒體暴力和攻擊行為之間具有調節作用。例如,有研究者讓7-8歲的兒童在實驗中看兩個電視節目,一個是充滿暴力的警匪片,另一個是沒有暴力鏡頭的自行車比賽,然后讓這兩組兒童玩曲棍球。結果發現,觀看暴力電視節目增加了兒童在曲棍球比賽中的攻擊行為的次數,被老師提名為具有較高攻擊性的孩子,這種現象尤為明顯(Josephson,1987)。近年來,針對6-10歲兒童和高中生的追蹤研究發現,個體最初表現出的攻擊性水平可以顯著預測其以后人生階段(包括成年后)的攻擊行為,且最初的敵意特質越強,個體就越容易受到媒體暴力的影響(Willoughby et al.,2012)。

(三)對角色的認同感

還有研究者認為,兒童青少年對暴力角色的認同感(identification)是媒體暴力和攻擊行為之間的調節因素。例如,以6-10歲兒童為研究對象的研究表明,對暴力片段中角色認同感較高的兒童更容易受到電視暴力的影響,從而表現更多的攻擊行為,且認同感對媒體暴力的即時效應和長時效應均存在著調節作用(Funk et al.,2004)。后來,有研究者將認同感區分為相似性認同(similarity identification)和理想化認同(wishful identification)兩種。對相似性認同來說,個體認同感的產生是基于被認同對象與個體自身在某些特征上很相似;而對于理想化認同來說,個體認同感的產生是由于被認同對象與個體理想化的自我在某些特征上的相似。針對13-16歲青少年的追蹤研究發現,調節媒體暴力與攻擊行為間關系的變量是理想化認同而非相似性認同(Konijn et al.,2007)。

(四)游戲特點

此外,暴力游戲自身的特點也具有一定的調節作用。例如,有研究發現,如果某個暴力游戲需要兩個人合作進行,那么該游戲則不會增加個體的攻擊行為,反而會增加個體的親社會行為(Jerabeck et al.,2013)。一種新的電子游戲技術——動作捕捉技術,將個體的動作轉化成游戲中玩家的動作,這會使個體在玩動作捕捉技術的游戲時更投入(McGloin,2012)。針對大學生的研究表明,這種游戲會增加個體的攻擊性思維,對個體攻擊行為的影響也會更大(Markey&Scherer,2009)。然而,另有研究卻發現動作捕捉技術會降低暴力游戲對個體的攻擊行為的影響(Charles et al.,2013),因此主張對這個新興技術的研究在未來還應繼續進行。

四、存在的問題和未來研究的方向

媒體暴力與攻擊行為是一個“久遠”而“熱門”的話題,目前學界依然在進行著激烈的爭論,需要傳播學家、犯罪學家和心理學家共同探討以下問題,以獲得相對一致的結論。

首先,進一步解決該領域的觀點之爭——媒體暴力究竟是社會暴力的罪魁禍首還是替罪羊。“第三變量”理論(Third Variable Theory)認為,以往關于媒體暴力與兒童青少年的攻擊行為之間的因果關系可能是虛假的,這可能是由與這兩個變量都有關系的第三個變量導致的,這些變量包括人口統計學變量、家庭變量和個體變量等,以往的“注射針范式”的研究都有可能產生生態學的謬誤。因此我們需要未來有包括多水平變量交互作用的更精細的研究設計,Ferguson的回溯研究法開辟了一個獨特的研究視角和思路。

其次,采用社會認知神經科學技術加強對媒體暴力影響大腦功能的研究。社會認知神經科學(SCN)是旨在采用認知神經科學技術研究社會認知現象的交叉學科,它從社會、認知和神經三個水平研究紛繁復雜的社會現象(朱瀅,隋潔,2004)。2005年,美國印第安納州醫學院的研究者發現,媒體暴力會直接影響人的大腦功能。該研究結果引起了公眾的高度關注,開了采用社會認知神經科學技術研究媒體暴力和攻擊行為的先河。關于媒體暴力與攻擊行為的腦機制的研究,有助于研究者推斷媒體暴力和攻擊行為之間的因果聯系。

最后,從可以檢索到的文獻資料來看,國內研究者探討媒體暴力與兒童青少年攻擊行為的相關文獻較少。因此,我們應加大在這方面的研究投入,著重探討媒體暴力對我國兒童青少年心理和行為的影響及內在心理機制。但正如Ferguson(2015)所言,媒體暴力和攻擊行為研究的主要困境在于,這不是一個單純的學術問題,而是涉及到復雜的政治、經濟和文化背景。學術界關于媒體暴力會增加攻擊行為的簡單論斷,會將大眾的關注從一些對攻擊行為具有更大影響力的因素(比如貧困、心理健康等),轉移到“媒體暴力”,這會使一些更為復雜的社會問題不能得以解決。從這個角度說,這一簡單論斷是弊大于利的。

段東園,魏柳青,周義斌,劉暢,&張學民.(2014).暴力媒體接觸程度對攻擊行為的影響——規范信念和移情的作用.心理發展與教育,30,2,185-192.

郭曉麗,江光榮,&朱旭.(2009).暴力電子游戲的短期脫敏效應:兩種接觸方式比較.心理學報,41,259-266.

張學民,李茂,宋艷,李永娜,&魏柳青.(2009).暴力游戲中射殺動作和血腥成分對玩家和觀看者攻擊傾向的影響.心理學報.41,36,1228-1236

朱瀅,隋潔.(2004).社會認知神經科學——一個很有前途的交叉學科,心理與行為研究,2004,2,2,401-404

American Psychological Association.(2005).Resulution on violence in videogamesand interactivemedia.Retrieved from http://www.apa.org/about/governance/council/policy/interactive-media.pdf

Anderson,C.A.(1997).Effectsof violentmoviesand traithostility on hostile feelings and aggressive thoughts.Aggressive Behavior,23,3,161 -178.

Anderson,C.A.,&Bushman,B.J.(2001).Effects of violent video games on aggressive behavior,aggressive cognition,aggressive affect,physiological arousal,and prosocial behavior:A meta-analytic review of the scientific literature.Psychological Science,12,5,353-359.Anderson,C.A.,&Bushman,B.J.(2002).Human aggression.Annual Review of Psychology,53(1),27-51.

Anderson,C.A.,Carnagey,N.L.,&Eubanks,J.(2003).Exposure to violentmedia:The effects of songswith violent lyrics on aggressive thoughts and feelings.Journal of Personality and Social Psychology,84,5,960-971.

Barlett,C.P.,Harris,R.J.,&Bruey,C.(2008).The effectof the amount of blood in a violent video game on aggression,hostility,and arousal.Journal of Experimental Social Psychology,44,3,539-546.

Belsky,J.,&Pluess,M.(2009).Beyond Diathesis Stress:Differential Susceptibility to Environmental Influences.Psychological Bulletin,135,6,885-908.

Boxer,P.,Huesmann,L.R.,Bushman,B.J.,O’Brien,M.,&Moceri,D.(2009).The role of violentmedia preference in cumulative developmental risk for violence and general aggression.Journal of Youth and Adolescence,38,3,417-428.

Brummert Lennings,H.I.,&Warburton,W.A.(2011).The effect of auditory versus visual violentmedia exposure on aggressive behaviour:The role of song lyrics,video clips and musical tone.Journal of Experimental Social Psychology,47,4,794-799.

Bushman,B.J.,&Huesmann,L.R.(2012).Effects of violentmedia on aggression.In D.G.Singer&J.L.Singer(Eds.),Handbook of children and themedia(2nd ed.).(pp.231-248).Thousand Oaks,CA,US:Sage Publications,Inc.

Calvert,S.L.,&Tan,S.L.(1994).Impact of virtual reality on young adults’physiological arousal and aggressive thoughts:Interaction versus observation.Journal of Applied Developmental Psychology,15,1,125-139.

Carnagey,N.L.,Anderson,C.A.,&Bushman,B.J.(2007).The effectof video game violence on physiological desensitization to real-life violence.Journal of Experimental Social Psychology,43,3,489-496.

Charles,E.P.,Baker,C.M.,Hartman,K.,Easton,B.P.,&Kreuzberger,C.(2013).Motion capture controls negate the violent videogame effect.Computers in Human Behavior,29,6,2519-2523.

Consortium of Scholars.(2013).Scholar’s open statement to the APA task force on violentmedia.Retrieved from http://www.christopherjferguson.com/APA%20Task%20Force%20Comment1.pdf

Ferguson,C.J.,Rueda,S.M.,Cruz,A.M.,Ferguson,D.E.,Fritz,S.,&Smith,S.M.(2008).Violent video games and aggression:Causal relationship or byproduct of family violence and intrinsic violencemotivation?Criminal Justice and Behavior,35,3,311-332.

Ferguson,C.J.,&Kilburn,J.(2010).Much ado aboutnothing:Themisestimation and overinterpretation of violentvideo game effects in Eastern and Western nations:Comment on Anderson et al.Psychological Bulletin,136,2,174-178.

Ferguson,C.J.(2015).Doesmedia violence predict societal violence?It depends on what you look at and when.Journal of Communication,65,1-22

Funk,J.B.,Baldacci,H.B.,Pasold,T.,&Baumgardner,J.(2004).Violence exposure in real-life,video games,television,movies,and the internet:Is there desensitization?Journal of Adolescence,27,1,23-39.

Hasan,Y.,Bègue,L.,Scharkow,M.,&Bushman,B.J.(2013).Themore you play,themore aggressive you become:A long-term experimental study of cumulative violent video game effects on hostile expectations and aggressive behavior.Journal of Experimental Social Psychology,49,2,224-227.

Huesmann,L.R.,Moise-Titus,J.,Podolski,C.-L.,&Eron,L.D.(2003).Longitudinal relations between children’s exposure to TV violence and their aggressive and violent behavior in young adulthood:1977-1992.Developmental Psychology,39,2,201-221.

Huesmann,L.R.(2007).The Impact of Electronic Media Violence:Scientific Theory and Research.Journal of Adolescent Health,41,6,6-13.

Ivory,J.(2013).Videogames as amultifacetedmedium:A review of quantitative social science research on videogamesand a typology of videogame research approaches.Review of Communication Research,1,1,31-68.

Ivory,J.D.,&Kalyanaraman,S.(2007).The Effectsof Technological Advancementand Violent Content in Video Gameson Players’Feelings of Presence,Involvement,Physiological Arousal,and Aggression.Journal of Communication,57,3,532-555.

Jerabeck,J.M.,&Ferguson,C.J.(2013).The influence of solitary and cooperative violent video game play on aggressive and prosocial behavior.Computers in Human Behavior,29,6,2573-2578.

Johnson,J.G.C.P.E.M.K.S.J.S.(2002).Television Viewing and Aggressive Behavior During Adolescence and Adulthood.Science,295,2468-2483.

Josephson,W.L.(1987).Television violence and children’saggression:Testing the priming,socialscript,and disinhibition predictions.Journal of Personality and Social Psychology,53,5,882-890.

Konijn,E.A.,Nije Bijvank,M.,&Bushman,B.J.(2007).Iwish Iwere awarrior:The role ofwishful identification in the effects of violent video games on aggression in adolescent boys.Developmental Psychology,43,4,1038-1044.

Liebert,R.M.,&Baron,R.A.(1972).Some immediate effects of televised violence on children’s behavior.Developmental Psychology,6,3,469-475.

Lin,J.H.(2013).Do video gamesexert stronger effectson aggression than film?The role ofmedia interactivity and identification on the association of violent content and aggressive outcomes.Computers in Human Behavior,29,3,535-543.

Markey,P.M.,&Scherer,K.(2009).An examination of psychoticism andmotion capture controlsasmoderatorsof the effectsof violent video games.Computers in Human Behavior,25,2,407-411.

Markey,P.M.,&Markey,C.N.(2010).Vulnerability to violent video games:A review and integration of personality research.Review of General Psychology,14,2,82-91.

McGloin,R.(2012).The effectsof perceived realism and controller naturalness on immersion and aggression in a violent video game.(Dissertation),University of Connecticut,US.

Montag,C.,Weber,B.,etal.(2012).Does excessive play of violent first-person-shooter-video-games dampen brain activity in response to emotional stimuli?Biological Psychology,89,1,107-111.

Qian,Z.,&Zhang,D.J.(2014).The effects of viewing violentmovie via computer on aggressiveness among college students.Computers in Human Behavior,35,320-325.

Willoughby,T.,Adachi,P.J.C.,&Good,M.(2012).A longitudinal study of the association between violent video game play and aggression among adolescents.Developmental Psychology,48,4,1044-1057.

Wright,M.F.,&Li,Y.(2013).The Association Between Cyber Victimization and Subsequent Cyber Aggression:The Moderating Effect of Peer Rejection.Journal of Youth and Adolescence,42,5,662-674.

(責任編輯 胡 巖)

The Im pact and Psychic M echanism of M edia Violence on Children and their Aggressive Behavior

XING Shufen1WANG Danyang1LIN Chongde2

(1.Beijing Key Laboratory of Learning and Cognition and Department of Psychology,Capital Normal University,Beijing 100048,China;2.Institute of Developmental Psychology,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

With the prevalence of new medium and violent games,the relationship between media violence and aggressive behavior has become a research focus again.However,controversy still exists regarding the causal relationship between media violence and aggressive behavior,including two opposite theoretical models:General Aggressive Model and Catalyst Model.According to the General Aggressive Model,the effects ofmedia violence on aggressive behavior involve short-term and long-term effect,with different psychic mechanisms.However,such factors as children’s personality,initial aggressive level,their recognition of the role and characteristics of the gamewill play a regulatory role.In this regard,future studieswill be conducted using new paradigms and techniques,in order to reach a relatively consistent conclusion.

media violence,violent video game,aggressive behavior,psychic mechanism

10.16382/j.cnki.1000-5560.2015.03.010