水墨動畫:失色的“國家機(jī)密”

文/本刊記者 陳 雷

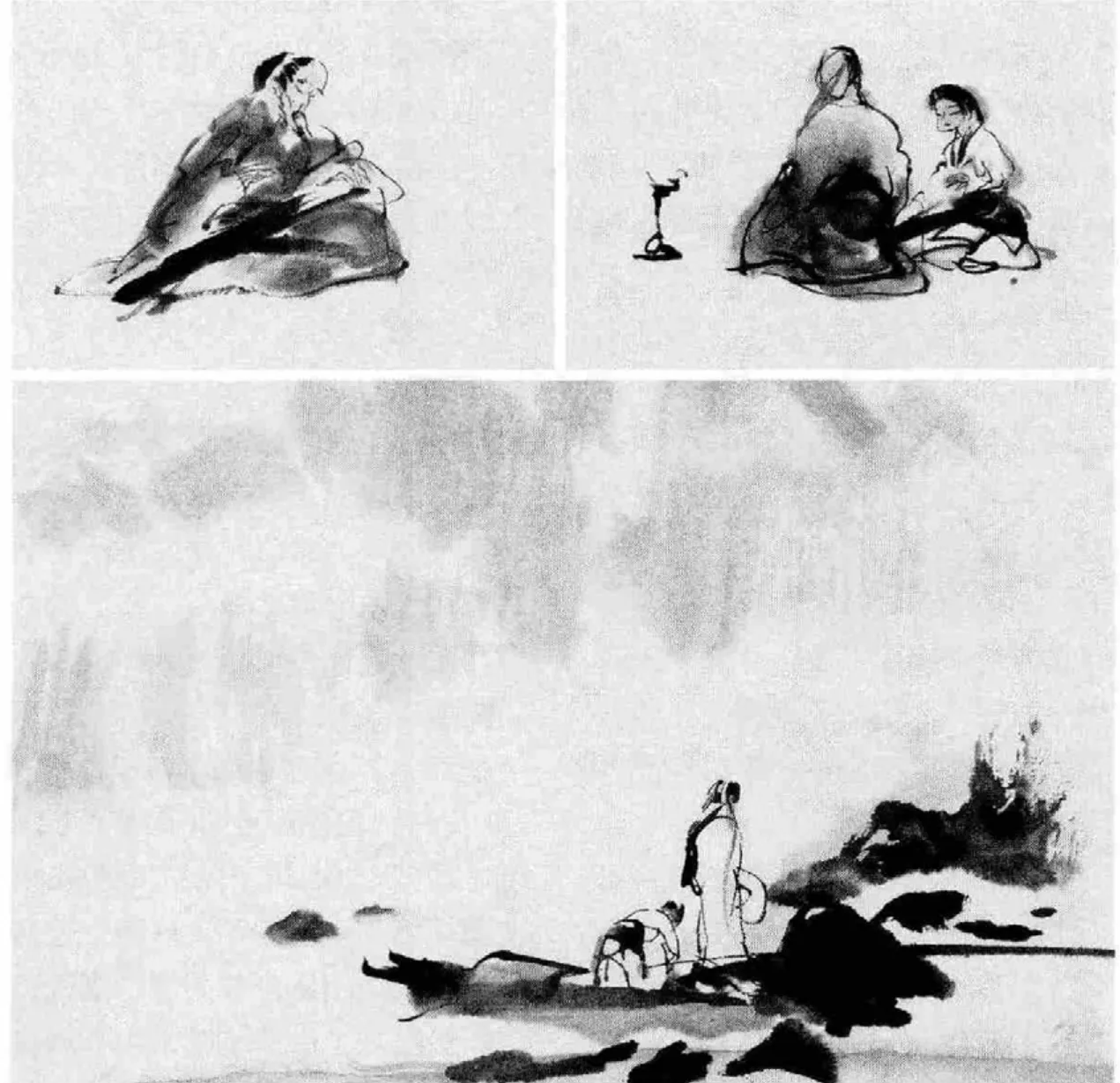

《牧笛》

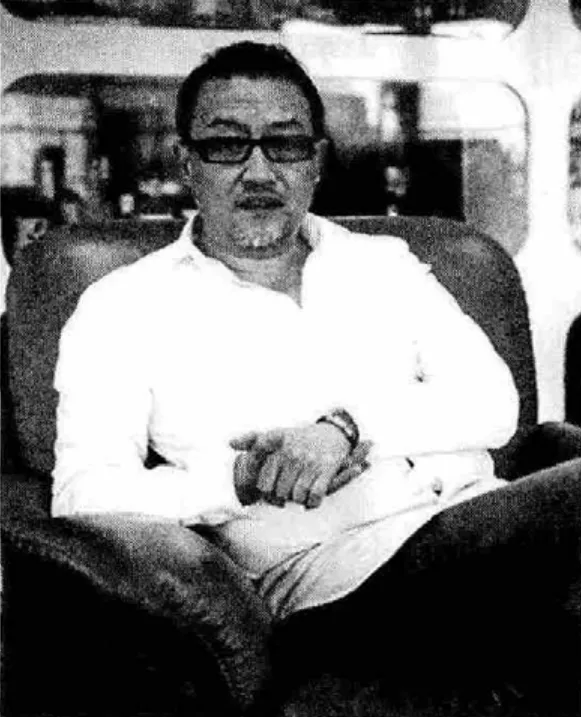

四月初,原上海美術(shù)電影制片廠導(dǎo)演,吉林藝術(shù)學(xué)院動畫學(xué)院教授、副院長,北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院教授馬克宣在上海病逝,享年76歲。

雖然他的名字很多人未必熟悉,但那些他曾參與創(chuàng)作的動畫片的名字,卻大名鼎鼎、如雷貫耳,甚至構(gòu)成了幾代人童年記憶的重要部分:上世紀(jì)50年代末至60年代中期,他在動畫長片《大鬧天宮(下)》和水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》《牧笛》中擔(dān)任動畫制作,后來在動畫片《三個和尚》《哪吒鬧海》等作品中擔(dān)任首席或主要動畫設(shè)計(jì)、美術(shù)設(shè)計(jì),上世紀(jì)八九十年代,由他獨(dú)立執(zhí)導(dǎo)或聯(lián)合導(dǎo)演的多部動畫片,如《山水情》《十二只蚊子和五個人》等,在國內(nèi)外動畫電影節(jié)上屢獲重要獎項(xiàng)。

作為上海美術(shù)電影制片廠黃金時(shí)代的碩果僅存的親歷者,馬克宣的離開,令“水墨動畫”在新老媒體、業(yè)界內(nèi)外一時(shí)成為社會熱議的關(guān)鍵詞。

誕生之初曾是“國家機(jī)密”

“白石世所珍,俊逸復(fù)清新。榮寶擅復(fù)制,往往可亂真。何期影壇彥,創(chuàng)造驚鬼神。名畫真能動,潛翔栩如生。柳葉亂飄雨,芙渠發(fā)幽香。蝌蚪找媽媽,奔走詢問忙。只緣執(zhí)一體,再三認(rèn)錯娘。莫笑蝌蚪傻,人亦有如此。認(rèn)識不全面,好心辦壞事。莫笑故事誕,此中有哲理。畫意與詩情,三美此全具。”

這是1962年,時(shí)任文化部長茅盾看完中國也是全世界第一部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》后難抑興奮之情,欣然而作的詩歌體“影評”。

與茅盾一樣對水墨動畫嘆為觀止的,還有外國同行和觀眾。

1980年,導(dǎo)演特偉去美國講學(xué)時(shí)帶《牧笛》去放映,美國觀眾報(bào)以陣陣掌聲,他們的評價(jià)是“實(shí)在太美了”、“簡直是奇跡”、“這真是完全中國式的動畫片”。

1981年,日本動畫協(xié)會舉辦中國美術(shù)電影展覽,觀眾看完《牧笛》后,一位日本動畫界人士在留言簿上寫道:“當(dāng)獲悉水墨畫能動起來,簡直不敢相信!可是,看了以后,真是大吃一驚!這樣的作品,是用什么技術(shù)搞的呢?確實(shí)難以想象。能夠把水墨畫制成動畫片,表明了中國人民對自己傳統(tǒng)藝術(shù)有很深的感情和深刻的了解,外人只能說是‘了不起’。”

馬克宣

從1956年到1986年,中國有31部動畫作品在全世界各類電影節(jié)上獲獎46次,由此在世界動畫界形成了廣受贊譽(yù)的“中國動畫學(xué)派”,而水墨動畫顯然是其中最富中國特色的重要片種。

水墨動畫之所以如此受到國際動畫界的重視和追捧,無疑取決于兩點(diǎn):一是中國首創(chuàng),二是中國特色。如果說有第三點(diǎn),那就是他們當(dāng)時(shí)還弄不清其中的奧秘,對于這項(xiàng)動畫新技術(shù)格外好奇。

這里還有一個小插曲,我國對“水墨動畫”的探索,緣起于1960年1月31日,時(shí)任國家副總理的陳毅參觀上海美術(shù)電影制片廠在北京舉行的“中國美術(shù)電影展覽會”時(shí),對美影廠工作人員說:“你們能把齊白石的畫動起來就更好了。”同年2月,上海美影廠成立了由阿達(dá)負(fù)責(zé)人物和背景設(shè)計(jì),呂晉負(fù)責(zé)繪制動畫,段孝萱負(fù)責(zé)拍攝和洗印技術(shù)的“水墨動畫試驗(yàn)小組”。經(jīng)過近三個月時(shí)間,拍了一部10分鐘的《水墨動畫片段》,包括《魚蝦》《青蛙》《小雞》三個小片段,試驗(yàn)獲得成功。

這項(xiàng)革新并非易事,它要突破動畫片歷來以單線平涂描繪形體結(jié)構(gòu)的舊框框,必須創(chuàng)造出水墨形體的鮮明質(zhì)感,使深淺、明暗的墨容,在動起來以后達(dá)到均衡統(tǒng)一而又寫意傳神的藝術(shù)效果。這就引起了繪畫、攝影到特技等制作工序上的一系列的全新改革。

經(jīng)過美術(shù)工作者的辛勤勞動和反復(fù)實(shí)踐,于1961年7月,上海美術(shù)電影制片廠攝制成功了中國第一部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》,宣告了中國水墨動畫片首創(chuàng)成功。該制作技術(shù)獲得了文化部科技成果一等獎、國家科技發(fā)明二等獎,而關(guān)于水墨動畫制作過程的相關(guān)技術(shù)信息,還曾一度被國家定為一級機(jī)密,可見水墨動畫受到的重視程度。

水墨動畫繞不過的四大名片

《小蝌蚪找媽媽》郵票

由于水墨動畫其制作工序極其繁瑣,光是在一部水墨動畫片的攝影部分所花的時(shí)間,就足夠拍成四五部相同片長的普通動畫片。所以,從某種意義上說,它是一種“不惜工本”造價(jià)昂貴的藝術(shù)品、實(shí)驗(yàn)品,即便在曾經(jīng)經(jīng)歷計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制并且是水墨動畫發(fā)源地的中國,嚴(yán)格來說,水墨動畫片的產(chǎn)量也極為有限,真正意義上的水墨動畫,只有上海美影廠的《小蝌蚪找媽媽》《牧笛》《鹿鈴》和《山水情》,以及長春電影制片廠的《雁陣》和《雪鹿》。而區(qū)區(qū)六部水墨動畫片之所以能產(chǎn)生廣泛而持久的社會影響力,顯然并不取決于數(shù)量,而是質(zhì)量。

而在這六部水墨動畫片中,又屬美影廠的這四部更具國際知名度和影響力,可謂繞不過的經(jīng)典。

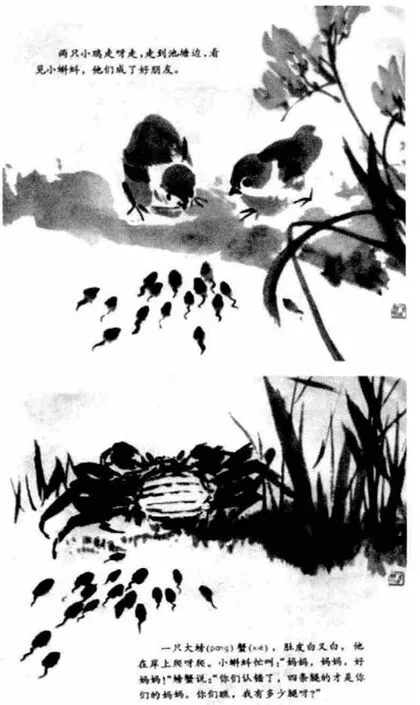

史上首部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》

影片根據(jù)方惠珍、盛璐德創(chuàng)作的同名童話改編,取材于畫家齊白石創(chuàng)作的魚、蝦等形象。影片開頭是銀幕上出現(xiàn)一本素雅的中國畫畫冊,封面打開后,是一幅幽靜的荷塘小景,鏡頭漸漸向畫面推去,古琴和琵琶樂曲悠揚(yáng)而起,把觀眾帶進(jìn)一個優(yōu)美抒情的水墨畫世界。池塘里的小蝌蚪慢慢蠕動起來,它們不知道自己的媽媽是什么樣子,于是開始尋找媽媽……它們經(jīng)過誤認(rèn)金魚、螃蟹、小烏龜、鯰魚為自己媽媽的一個又一個波折,終于找到了自己的媽媽。它告訴人們一個深刻道理:有志者事竟成。影片里小蝌蚪活潑可愛,猶如一群天真無邪的孩子。

《小蝌蚪找媽媽》

這部只有14分鐘的動畫短片以它的新鮮和動人名滿天下。“單線平涂”的動畫片第一次使用中國特有的水墨畫效果。幾乎每一個鏡頭,都是一幅優(yōu)秀的水墨畫。同時(shí)也是科普啟蒙、寓教于樂的好教材。漫畫家方成說:“這部片子具有獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。可以說每個鏡頭都是一幅動人的畫面,使觀眾感到像是走進(jìn)了藝術(shù)之宮。”法國《世界報(bào)》評論這部影片時(shí)贊揚(yáng)說:“中國水墨畫,畫的景色柔和,筆調(diào)細(xì)致,以及表示憂慮、猶豫和快樂的動作,使這部影片產(chǎn)生了魅力和詩意。”

該片于1961年榮獲第14屆瑞士洛迦諾國際電影節(jié)短片銀帆獎,1962年獲第1屆中國電影百花獎最佳美術(shù)片獎、第4屆法國安納西國際動畫片電影節(jié)兒童片獎,1964年獲第17屆法國戛納國際電影節(jié)榮譽(yù)獎,1978年獲第3屆南斯拉夫薩格勒布國際動畫電影節(jié)一等獎,1981年獲法國巴黎蓬皮杜文化中心第4屆國際兒童和青年(電影)節(jié)二等獎。

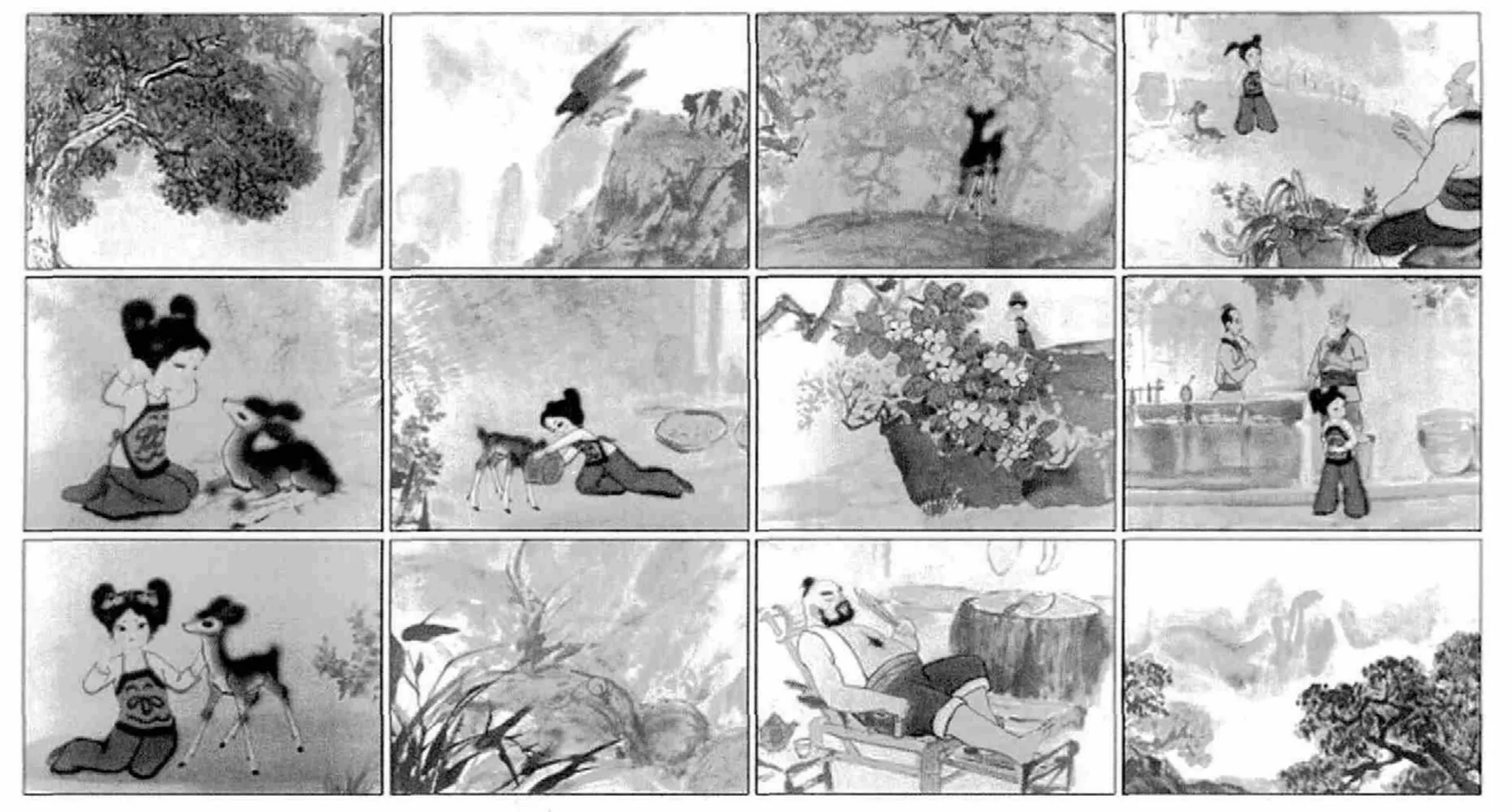

有著“最妙的電影音樂”的《牧笛》

影片片長20分鐘,卻拍了兩年:1961年籌備,1963年完成。這是一部田園詩般的作品,展現(xiàn)出中國文化中“天人合一”的思想境界。片尾牧童騎在水墨淋漓的老水牛背上,吹著竹笛從柳樹中穿出,走過夕照中的水稻田埂,水光中倒映著牛和牧童的身影,最終與周圍的景致融而一體,又暗藏著“牧童歸去橫牛背,短笛無腔信口吹”的詩句。那天真的牧童,潺潺流水和搖曳的竹枝始終傳遞著細(xì)膩、含蓄的感情,完全是中國格調(diào)。

影片中的水牛是根據(jù)畫家李可染的風(fēng)格繪制的。李可染畫的水牛,氣宇軒昂,質(zhì)樸無華,有獨(dú)特風(fēng)姿。為了這部影片,他特地畫了十四幅水牛和牧童的水墨畫,給攝制組作參考。影片還聘請山水畫家方濟(jì)眾擔(dān)任背景設(shè)計(jì)。

《牧笛》背景采用了中國江南景色:小橋流水、楊柳成行、竹林幽深、田野風(fēng)光。并借牧童一路找牛,展現(xiàn)中國山水畫中常見的高山峻嶺和飛流千尺的氣象,達(dá)到借景抒情、情景交融的意境。整個影片充滿詩情畫意,是一幅清麗淡雅的放牧圖,也是一首質(zhì)樸雋永的田園詩,又是一曲娓娓動聽的交響樂。畫面優(yōu)美,意境深遠(yuǎn),節(jié)奏流暢,給觀眾以美的享受。

該片的幕后陣容非常強(qiáng)。作曲吳應(yīng)炬,也是《大鬧天宮》《小蝌蚪找媽媽》《草原英雄小姐妹》等片的音樂作者。《牧笛》被美國評論家稱為“在中國聽到的最妙的電影音樂”并且,貫穿全片的笛聲由中國一代笛子宗師,享有“魔笛”之美譽(yù)的陸春齡擔(dān)綱,更是經(jīng)典。

二十年后的“新作”《鹿鈴》

這是部童話題材的影片,是根據(jù)廬山“白鹿書院”中一個有趣的傳說編寫的,并賦于新的內(nèi)容:老藥農(nóng)和他的小孫女在深山采藥時(shí),救護(hù)了一只受傷的小鹿。小孫女把小鹿領(lǐng)回家,細(xì)心照料,建立了親密的感情。在小孫女為保護(hù)小鹿而腿部受傷時(shí),小鹿還代小孫女上集市賣藥和采購食物。后來在上山采藥時(shí)小鹿忽然遇到失散的父母,小鹿戴著小孫女贈送的銅鈴,依依不舍地和祖孫倆告別。

這部水墨動畫片制作于1982年,與上一部水墨動畫片《牧笛》相隔近20年。攝制組人員大部分是新手,加上電影膠片和洗印技術(shù)的發(fā)展,過去的技術(shù)條件和數(shù)據(jù)已不適用,很多東西都必須重新進(jìn)行試驗(yàn)和確定標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過一年多努力終于攝制完成。女導(dǎo)演唐澄運(yùn)用水墨畫的藝術(shù)形式,使影片呈現(xiàn)出清秀、淡雅、抒情的特色。

該片1983年獲文化部優(yōu)秀影片獎和第三屆中國電影“金雞獎”最佳美術(shù)片獎,同年7月獲第13屆蘇聯(lián)莫斯科國際電影節(jié)最佳動畫片特別獎。

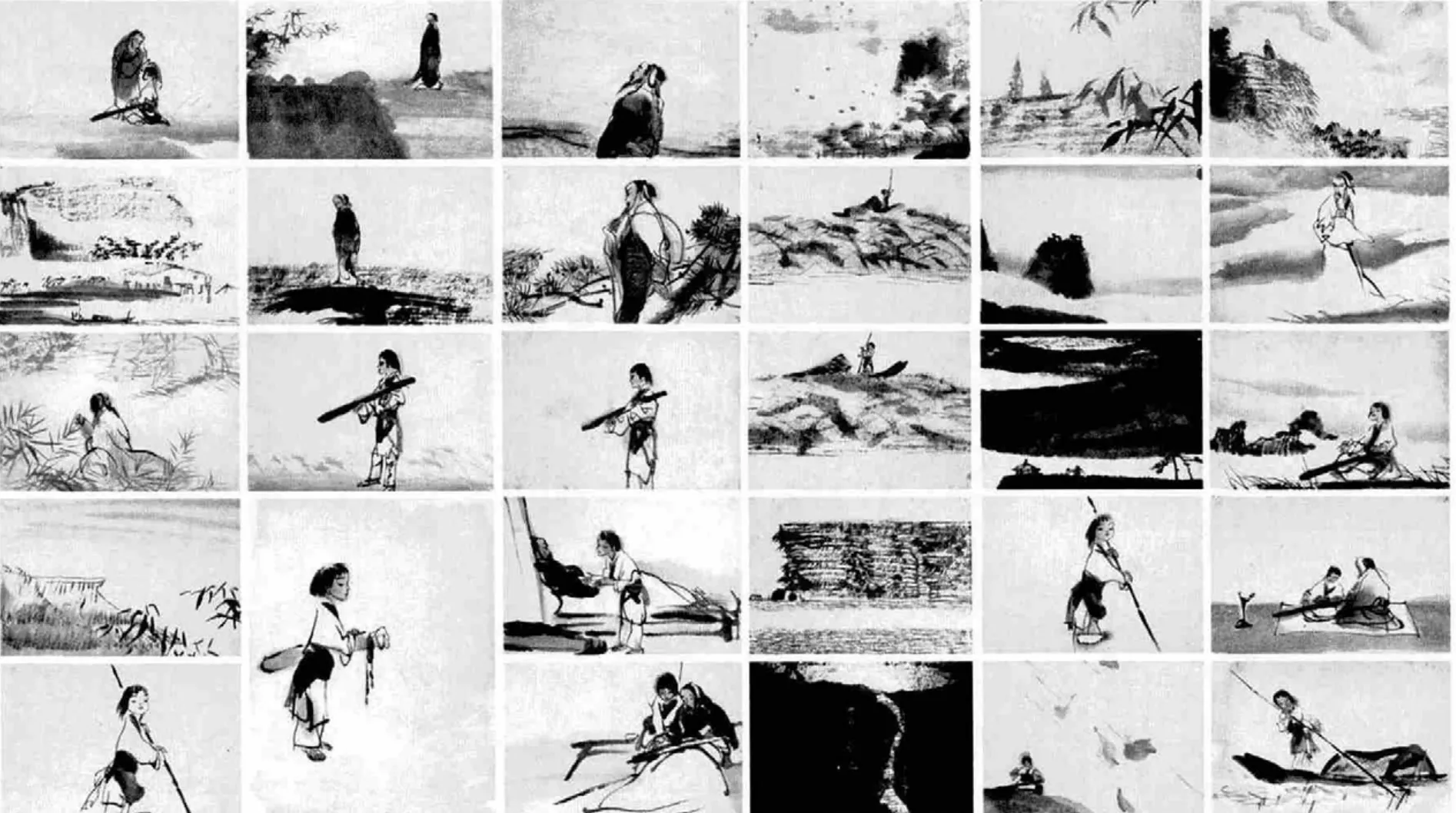

水墨動畫巔峰之作《山水情》

影片完成于1988年,描述老琴師在回鄉(xiāng)途中尋覓知音,找到一個漁家少年,結(jié)為師徒。老琴師循循善誘,少年聰穎好學(xué),終成大器。高山流水之間,老琴師將心愛的古琴贈給少年,獨(dú)自走向山巔白云之間,少年彈奏古琴,悠揚(yáng)的琴聲,送走消失在茫茫山野的老琴師……

影片把人物作為主體,對人與自然的關(guān)系作了相當(dāng)和諧的結(jié)合,對于人物不占重要地位的中國傳統(tǒng)水墨寫意山水畫有了突破和提高。攝影師打破前三部水墨動畫片傳統(tǒng)的逐格拍攝手法,對準(zhǔn)原幅背景進(jìn)行拍攝,再與逐格拍攝的動畫鏡頭合成,充分發(fā)揮了中國水墨畫的特色。在處理師徒離別的影片高潮戲時(shí),采用畫家現(xiàn)場作畫,攝影師現(xiàn)場拍攝的手法,再與動畫鏡頭合成,使影片充分顯示出藝術(shù)家們筆情墨意帶來的層次感和節(jié)奏感。

《鹿鈴》

這部僅18分鐘的影片,格調(diào)清新、灑脫、空靈、飄逸,將中國詩畫的意境和筆墨情趣融進(jìn)了每一個畫面里。影片以景抒情,情景交融,那云氣繚繞的山,那煙霧濛濛的水,虛中有實(shí),實(shí)中帶虛,顯示出中國藝術(shù)的深厚傳統(tǒng)。同時(shí),與之緊密揉合的各種現(xiàn)代動畫手法,把中國水墨動畫這朵藝術(shù)奇葩推向新的境界。

《山水情》

被譽(yù)為“水墨動畫”巔峰之作的《山水情》,在創(chuàng)作時(shí)就請了上世紀(jì)畫壇勁旅“現(xiàn)代浙派”水墨畫的開創(chuàng)性人物、中國美術(shù)學(xué)院中國畫系教授吳山明作畫,編劇則是導(dǎo)演過《哪吒鬧海》等名作的王樹忱,充分考慮水墨動畫的特點(diǎn)來做劇本,導(dǎo)演也都是上海美影廠重量級的人物:元老特偉、閻善春和馬克宣。

該片1988年獲首屆上海國際動畫電影節(jié)美術(shù)片大獎;1989年獲第九屆中國電影金雞獎最佳美術(shù)片獎、廣播電影電視部1988年度優(yōu)秀影片獎,蘇聯(lián)第一屆莫斯科國際少年兒童電影節(jié)勇與美獎,保加利亞第六屆瓦爾納國際動畫電影節(jié)優(yōu)秀影片獎,首屆全國影視動畫節(jié)目展播大獎,1989上海文化藝術(shù)節(jié)優(yōu)秀成果獎,第一屆中國電影節(jié)短片匯展紀(jì)念證書;1990年獲第14屆加拿大蒙特利爾電影節(jié)最佳短片獎;1991年獲1989~1990年度上海文學(xué)藝術(shù)優(yōu)秀成果獎;1992年獲印度孟買國際短片、紀(jì)錄片、動畫片電影節(jié)最佳童話片證書獎;1993年獲第三屆全國電影電視聲音學(xué)會獎二等獎。

取勝之道亦是尷尬之處

毋庸諱言,水墨動畫是一個非常獨(dú)特的動畫片種,它需要投入巨大的人力物力財(cái)力,但就目前的動畫市場而言,尚無法獲得相應(yīng)的市場回報(bào)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,我們的電影廠可以不惜工本、不計(jì)回報(bào)地將大師扎堆為一部影片服務(wù)一兩年,這樣的“藝術(shù)追求”,是那些講求高效率、大規(guī)模生產(chǎn)的商業(yè)動畫片無法模仿和追隨的。

在外國同行眼中,中國人天生好耐性,能在一根頭發(fā)絲上雕刻佛像,在一粒米上鏤滿經(jīng)文,再加上有那么多任勞任怨的描線女工、著色女工和百折不撓的動畫攝影師,才使得水墨動畫成為中國人的專利。

水墨動畫的衰落與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)解體同步,由于水墨動畫要分層渲染著色,制作工藝復(fù)雜,一部短片所耗費(fèi)的時(shí)間和人力都很驚人。隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的解體,原來仰仗巨大人力物力而產(chǎn)生的精品水墨動畫就此銷聲匿跡。

在《山水情》時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入上海美影廠工作的國家一級導(dǎo)演姚光華說,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代實(shí)報(bào)實(shí)銷,且沒有周期的說法,可以仔細(xì)打磨一部片子。隨著自負(fù)盈虧時(shí)代的到來,制作團(tuán)隊(duì)自己要去找投資、做營銷,那種不計(jì)成本地投入、可以讓十幾個人為一個鏡頭的處理討論幾天的場景,不可能再現(xiàn)。高成本的水墨動畫電影就此擱置。

藝術(shù)價(jià)值與商業(yè)價(jià)值的脫離,使得水墨動畫面臨著無以為繼的尷尬。

靠技術(shù)革新再次啟程

或許“水墨動畫”本身就是一個矛盾體,它需要“富養(yǎng)”,但市場“身價(jià)”又不高。而它的基本屬性又是“電影”,并不是那種可以拿到拍賣行里拍個大價(jià)錢的“藝術(shù)品”,它根本生命力在于走向熒屏或銀幕讓更多觀眾觀摩欣賞,所以它還是要靠市場來買單,除非它脫離或半脫離市場,變成國家供養(yǎng)或半供養(yǎng)的殿堂級藝術(shù)精品。

《山水情》

水墨動畫的未來之路顯然只有兩條:要么降低成本,要么抬高身價(jià)。

對此,廣東省動漫藝術(shù)家協(xié)會主席金城說,水墨動畫消失的主要原因是沒有合適的商業(yè)模式,在大動畫產(chǎn)業(yè)成熟的背景下,我對找到水墨動畫的商業(yè)模式很有信心。水墨動畫在找到贏利模式前,或許不是靠動畫片贏利,承接動畫廣告可能是個盈利點(diǎn)。

姚光華呼吁,既然老一輩對水墨動畫的探索也是從無到有,如今年輕一輩利用技術(shù)革新一定也能有效地降低水墨動畫的制作成本。數(shù)字化或許是水墨動畫的發(fā)展方向,數(shù)字時(shí)代下的水墨動畫要想擁有自己的立足之地,必須在表現(xiàn)形式和表現(xiàn)效果上有大突破。

上海美術(shù)電影制片廠廠長錢建平

上海美術(shù)電影制片廠現(xiàn)任廠長錢建平的“解決方案”則更具體:如何在新技術(shù)時(shí)代探索中國動畫語言的動畫電影作品,是美影廠當(dāng)前最大的藝術(shù)追求。水墨動畫,以前是美影廠的創(chuàng)造,目前世界上也有一些人在試,包括國內(nèi)一些動畫公司,大多都在藝術(shù)短片上,我們想把它搬上大銀幕。

他說,水墨是有表現(xiàn)力的,但光是以前手繪的水墨是不夠的,因?yàn)樗珜儆谏Ⅻc(diǎn)透視,它可能對電影表達(dá)故事存在一定障礙,我們可能要去試手繪水墨與電腦技術(shù)相結(jié)合解決電影語言的問題,怎么符合電影的表現(xiàn),俯拍、仰拍、運(yùn)動等。以前水墨是黑白為主,雖然說墨分五色,但這過于藝術(shù),我們還是要用彩墨,如果這些技術(shù)實(shí)驗(yàn)完成的話,水墨動畫大電影是可行的,實(shí)際上,我們已經(jīng)買下了一個非常好的兒童文學(xué)新故事。

中國水墨動畫有著輝煌的過去和無為的現(xiàn)在,但愿它擁有復(fù)興的未來。