上話20年:話劇藝術繁榮可期?

文/本刊記者 胡凌虹

十九年前,上任話劇中心總經理不久的楊紹林,拉了一隊人,去南京路街頭擺攤拉橫幅推廣大型歷史話劇《商鞅》,一邊賣票一邊與路人和購票者聊天。當時,上話傾力制作的話劇《商鞅》雖受到業界廣泛好評,但演出售票仍十分艱難,為此楊紹林主動出擊,帶隊站街擺攤賣票,完成了對觀眾群的第一次調研分析。

“那時,我們跟一個劇院合作演出《商鞅》,說好對半分,你賣你的票,我賣我的票,一家一半,結果我們這邊,坐著稀稀拉拉的一些人,那一邊座位幾乎是空的。”話劇中心藝術總監呂涼回憶道。

然而,十九年后,為慶祝上海話劇藝術中心二十周年,《商鞅》再次搬上舞臺,上座率達到90%以上,幾乎接近滿場。表演藝術家張名煜告訴我,他給朋友送了兩張《商鞅》的票后去了杭州,不料電話“追”來,問,能不能再給兩張,家里人都要看,擺不平。

二十年前,話劇市場低迷,有時舞臺上站的演員比臺下坐的觀眾還要多,為此,一位從藝四十多年的老話劇工作者在向屈指可數的觀眾謝幕后傷心地嚎啕大哭。

然而二十年后,上海話劇藝術中心半價日那天,觀眾蜂擁而來,一直從售票口排到烏魯木齊路路口,非常壯觀,甚至有人前一天晚上9點看完戲后就開始排隊了,排了一個晚上。“有的時候下雨,我們就把整個大廳開放,讓觀眾坐在大廳里等,他們對話劇喜愛讓我們非常感動。”話劇中心副總經理、演員田水說道。

上海話劇藝術中心成立的第一年,總票房是90萬,而2013年上話組織演出票半價日活動,一天就收獲了300多萬的票房。去年一整年,上海話劇藝術中心全年票房收入達3000余萬元。

2015年4月6日晚上,為了慶祝二十周年的生日,一臺名為“More Than 20 On Stage”的二十周年開幕演出在上話藝術劇院舉行。演出以時間為主線,帶領觀眾回顧了上海話劇藝術中心一路走過的戲劇歷程。當晚,焦晃、婁際成、陳奇、周諒量、魏宗萬、任廣智等老一輩藝術家都重登舞臺,表演了經典話劇的片段,觀眾席的掌聲和尖叫一陣高過一陣。謝幕時分,上話老中青三代藝術家集體登臺,整個舞臺熠熠生輝,很多現場觀眾和工作人員都感動得落淚了。

上海話劇藝術中心建于1995年1月23日,是由原上海人民藝術劇院(始創于1950年)和上海青年話劇團(始創于1957年)這兩個著名的話劇表演團體合并而成。因此,“年輕”的上海話劇藝術中心確實“不止二十”,有著悠久的傳統積淀。

二十年來,上海話劇藝術中心通過努力,培育了一個很繁榮的市場,讓大批觀眾養成了“看話劇去安福路”的習慣。當然它也面臨著諸多問題。值此二十周年之際,本刊記者采訪了一批上話老中青三代藝術家后,發現他們對于上話的反思遠遠多于“自我贊揚”,也許這正是話劇中心繼續前行的強大力量。

不能以“污染”土壤來換取市場繁榮

資深演員宋憶寧記得,1983年她到人藝時,劇團一年只有兩部戲,對于年輕人來說,一年里頭能演上一部戲,哪怕是龍套就算好了。幸而,隨著話劇市場的繁榮,宋憶寧的演出量是直線上升,有時一年里要演七八個大戲,這讓她非常欣喜。

二十年來,上話的劇目數量一直在不斷攀升,現每年上演近五十臺戲。不過,上話劇場落成初期幾年,由于可供輪演選擇的優秀劇目十分有限,為了保證劇院天天有演出,也充斥著一些藝術家們眼中的“爛劇”,招來業界同行人士很多批評。“我當時堅持認為,劇院天天有演出,天天有觀眾進入劇場看戲,比劇場沒有好戲而整天關門歇業,更有積極意義。對此我們別無出路,只有創作策劃制作更多我們心中的好戲,用市場的力量將爛戲擠出去,這就是市場游戲法則的公平,否則我們就會不知不覺陷入無休止的空洞爭論,失去劇院發展的機遇。”楊紹林坦言。

每年,上海話劇藝術中心獲得的政府投入遠低于北京人藝和國家話劇院,轉企改制后的話劇藝術中心面臨著很大的生存壓力,面對這樣的現狀,一貫把藝術放在首位的呂涼也不得不承認,“第一仍然是市場,不論何種作品,市場的因素必須考慮,企業必須考慮生存的問題,必須解決好票房問題,生存得越好,對精神的需求才更高。但這非一日之寒。”

雖然承認市場的重要,但是呂涼依然有自己的藝術堅守,這也讓身為藝術總監的他,時感矛盾與困惑。“百花齊放了,多元化了,難免會出現一些魚龍混雜的東西。”有人會質疑,你們不是要多元嗎,我這個戲對社會沒有危害,為什么不允許我做呢?但在呂涼看來,一個戲無害是不夠的,“我們強調的是藝術,話劇藝術是有商品的屬性,但是絕對不是單純的商品。藝術必須有審美價值,必須伴隨以情感活動,同時要傳達某種思想,只有具備了這三點,才能與一般的娛樂產品有一個基本的劃分。這點我們必須清楚,不能什么賺錢,你就把它歸為藝術的另外一種門類、樣式,這是不對的。作為有責任的藝術工作者,我們在改變不了大環境的時候,一定要有嚴格謹慎的自我要求,要賺錢但是賺錢有底線。”

話劇中心資深演員周野芒也認為,作為話劇從業者,“觀眾要娛樂,可以給他們提供各種各樣的娛樂,讓他們開心高興,但是我們也要告訴他們,也許在娛樂過程中可以有種思考。戲劇的宗旨是給人思考的,否則就失去了戲劇本身存在的含義。我們在生活中可能會碰到各種各樣的問題,有痛苦、煩惱,作為演員我們要自問,有沒有把這些體會到的感觸、尋找答案的過程,通過戲劇的手段傳遞給觀眾。”同時,周野芒覺得戲不在多在于精,“只有土地肥沃了,種子才能長起來,若土地沙化了、鹽堿化了,什么好苗播下去都會爛掉。”

圖片從上至下分別是:《商鞅》《大哥》《秀才與劊子手》《老大》《萬尼亞舅舅》另有《上海屋檐下》《長恨歌》《一九七七》共八臺大戲紀念上話的20年

對此,呂涼也有同感,“在市場繁榮的同時,我們要警惕是否把土壤給污染了,資源會不會枯竭,我們要判斷哪些戲是需要現在做的,哪些是不利于以后發展的。外界說上海的話劇缺血缺鈣。為什么?其實每個創作人員都不缺血缺鈣,為什么呈現的作品缺血缺鈣呢?這個問題,我覺得我們必須提出來,要去思考。”

“前年《資本·論》在北京人藝首都劇場演出,我覺得還是引起了不小震動的。也許這就是話劇中心的活力,我們敢做,敢去嘗試,我們年輕,多元化。但我們也在考慮,劇本的選擇上,要有更合理的鋪排。舞臺劇是演員的藝術,每年四五十臺的戲,會碰到好演員不夠用的問題。就像橡皮筋越拉越長,橡皮筋會斷的,我們也在考慮是否要緩沖一下,劇目數量上慢慢往下拉一點。”田水說道。

幾年前,上話就確立了“主流經典、上海人文、創新實驗、中外融合”四個劇目建設品牌戰略。“劇院經營管理決策者,在劇目建設過程中要始終注意妥善處理好商業戲劇、藝術戲劇與主流戲劇三者之間的均衡發展關系,應努力避免在三者任何一方面投資的片面和極端,以確保戲劇藝術表演市場的健康發展。”楊紹林說。

雖然在市場的浪潮中,多方面的平衡非常不容易,但二十年發展中上話并沒有放棄藝術。“盡管我們知道有些具有思想性的、有血有鈣的作品,不是特別成熟,但一定要多做,哪怕沒有票房。話劇中心的二十年也是堅持的二十年,在這個堅持過程中,確實有些好的作品出來,也有些人才涌現出來,但是考慮到未來的更多的二十年,這是遠遠不夠的。”呂涼表示。

導演陳薪伊還清晰地記得,當年排《商鞅》時某一天,舞美設計黃楷夫悄悄對著她的耳朵說,“糟了,馬做成驢了。”他的意思是馬的尺寸做小了。五匹馬是一個非常重要的象征,象征奴隸變成主人,象征五馬分尸,象征人的命運。當時的藝術總監張先衡告訴陳薪伊,一匹馬的制作費是2萬元,五匹馬是10萬元。“1995年的10萬元啊,我那時候的稿酬才1萬元!馬要不要重做?我無法決定,于是去問話劇中心的領導。中心領導研究了很久最后在下班之前給了我答復,‘陳導,我們尊重你的意見,五匹馬全部重做’。當時我差點哭了,到現在我每每回憶這段也想哭,這個瞬間我埋下了上海可能是我事業寶地的種子。”如今,《商鞅》票房火爆,但是因為成本太高,演出依然是虧本的,但是上話愿意為藝術“買單”,也由此有了這樣一部經典劇。

這兩年,話劇中心也上演了一些老年題材的戲,比如《生死遺忘》《長生》等。田水說道:“我去過倫敦西區,我比較羨慕那里的演員,他們六七十歲照樣有戲演,照樣有反映他們生活的戲。但現在國內老年題材的戲市場不太好,很多人不敢觸碰,但是我們還是要做,有了戲,觀眾才會慢慢慢慢關注到你。”

前年話劇中心推出俄國劇作家契訶夫的名劇《萬尼亞舅舅》時,呂涼預估票房在20%左右,“幕間休息能留下三分之二觀眾,我就心滿意足了。但后來達到了72%的上座率。事實證明我的預期是非常保守的,低估了觀眾對經典的崇拜。”

“觀眾的需求是不斷提高的,老是看白領戲,也會看得沒意思,會有更高要求。”張名煜指出。他認為有很好苗頭、可以深造的戲就應該花大力氣打造,把一些人穩定住,集中優勢,不斷討論、修正,把戲搞好。“平常不能光是提倡,關鍵要耐得下心來創作。”

“二十年來,上話在培育市場方面是有功的,但迎合的時間太多,引導的時間太少。要有計劃地逐漸引進一些好的戲。這要有一個劇目建設,包括宏觀的調控,具體的實施。”表演藝術家婁際成指出。

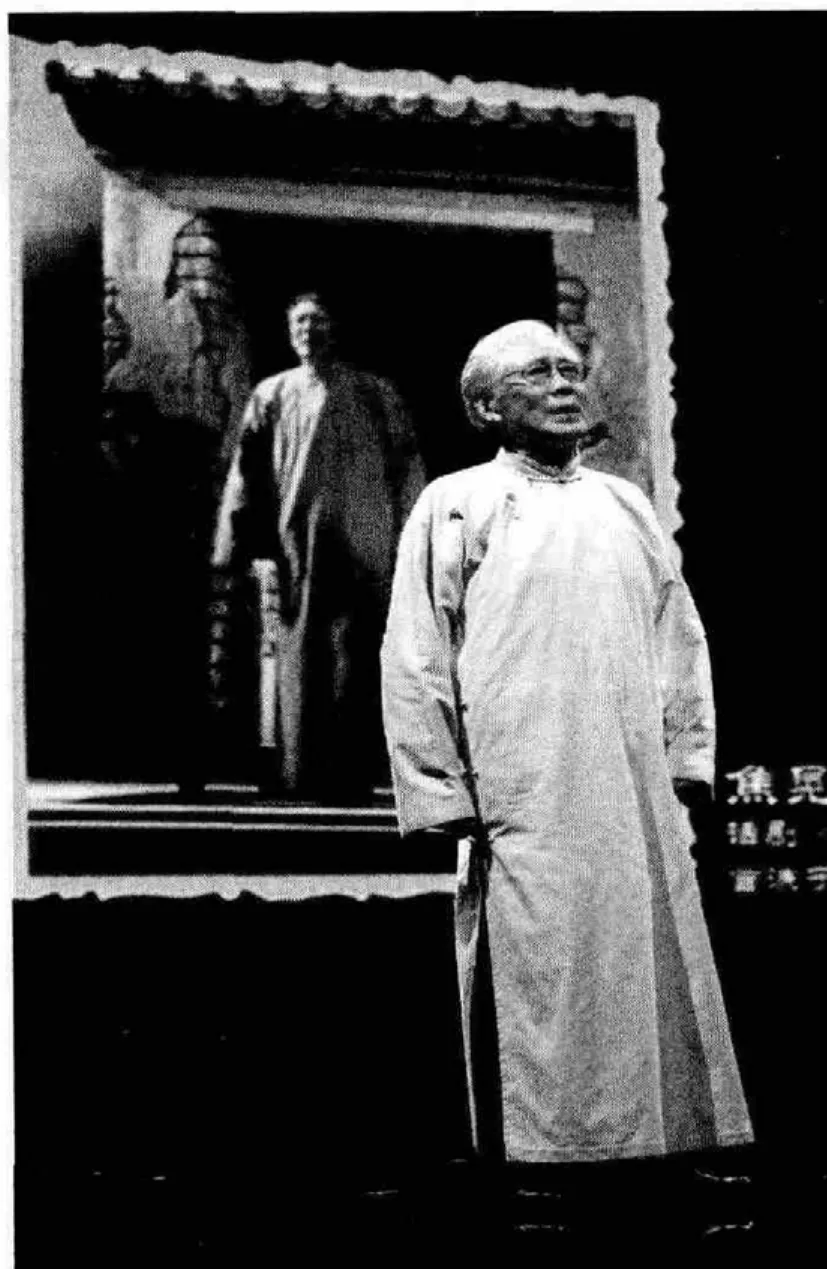

在上海話劇藝術中心20周年開幕演出中,焦晃表演《正紅旗下》片段

楊紹林也表示:“上海話劇藝術中心現在更多的是要保持活力,不斷有文化沉淀。在這個浮躁的時代時時刻刻要提醒自己生于憂患死于安樂。拋開票房、數字來說,現在我們努力追求的,是能為上海的話劇舞臺沉淀更多的優秀劇目。現在經常能拿出來演的有幾十部,我們希望多做一些幾十年不過時的作品。”

“以我為主,海納百川”

近些年來,上海話劇中心一直多元化發展,但也有人認為,多元化了后會湮沒自己的主導風格。

原上海市文化局戲劇處處長李守成曾在上海人藝當藝術室主任,他回憶,在青話和人藝合并之前,他是有擔憂的,“上海人藝、青話都是具有全國影響力的優秀話劇團,風格也非常鮮明,青話是優秀的上戲畢業生為主,演出了很多古今中外的經典名劇。人藝的階梯層次比較明顯,黃佐臨先生作為人藝的院長,比較主張戲劇觀的多元化,同時也非常注重話劇跟時代的關系,所以人藝的作品始終洋溢著時代脈搏、時代的氣息。兩個院團各有特色,本來可以繼續按比較成熟的風格發展下去,一合并,原來的風格怎么繼承?這是第一個擔心;第二個憂慮是,兩個院團分布在安福路兩邊,是兩個競爭實體,競爭消失后,如何促進藝術的創造力?”

如今回過頭來看,李守成所擔心的方面并沒有成為上話發展的阻礙,相反,“強強聯手”后的話劇中心探索出一個新的發展機制,在走市場方面非常突出。“合并后的中心比較早地為隨之而來的文藝體制改革做了組織上的準備,人才上的準備,機制上的準備。如今觀眾手上的票子可能已經是明年的,中心已經做到隔年售票。”李守成說道。他建議,如今話劇中心是上海話劇界的老大,但還是要有競爭,可以把北京人藝、國話等國內優秀劇團,以及國外的優秀劇團當做競爭目標。“第二,風格是成熟的標志,藝術肯定要多樣化,但是主導的風格還是要有。從歷史的角度看,將來評價話劇中心,不是看演了多少場戲,能賺多少錢,關鍵是看哪些演員還讓后人稱道、哪些戲能留給時代,這也是我對話劇中心將來的一種期望吧。”

對于風格的問題,楊紹林有不同的看法,他比較贊同國話首任院長趙有亮曾說過的,沒有風格就是風格。“上海話劇藝術中心的徽標就突出了多元,我想這和城市的定位有關系。上海作為國際大都市,對世界文化都有包容性。說海派也好,多元也好,我們劇院的風格與這個城市的風格息息相關。所以如《長恨歌》這樣的城市本土特色作品也有,海外引進的作品也有。現在上海是個移民城市,那么我們也不能忽視這樣一個事實。”不過,他也跟年輕的團隊講過,“如果上海不只有我們一家獨大,而是有若干個話劇院團,那時候我們就需要慎重考慮自己的某個特色了。但是現在,如果上話只有一種風格,觀眾又會覺得我們太刻板太僵化了——北京人藝現在也面臨這個問題”。

“海納百川”一直是上海這座城市的特色,婁際成則認為,在“海納百川”之前要加上“以我為主”,“不能老是跟著外國的風潮跑,必須有自己的藝術主導力量。中國應該建立自己的演劇學派。我認為,話劇中心在藝術繁榮的環境里頭,要找到獨特的藝術風格。追求的這個目標設立了,我們就朝這個目標走,哪怕沒有完全達到,總是要在路上,至少在青話、人藝的藝術風格基礎上,有了新的風格。具體到如何建立藝術核心力量,這就要求有人生觀、戲劇觀,要有美學追求,有獨特的藝術追求,必須形成一個穩定的志同道合的團隊,還要經過時間的考驗,要有一系列的劇目長時間的演出,大約五年就可以展示劇院的風格了。”

在上海話劇藝術中心20周年開幕演出中,陳奇表演《柔密歐與幽麗葉》片段

上海人藝、青話有著各自鮮明的風格,那么上話是否能延續這些風格呢?怎么繼承呢?

在呂涼看來,當時的很多作品現在演已經不合時宜了,要繼承的是一種精神,“黃佐臨先生之所以被我們敬仰,我覺得他最偉大的一點,就是在當時一言堂的環境里,在只有現實主義創作原則的環境下,提出了‘寫意戲劇觀’,這在當時是非常不容易的,是有遠見的,從理論上實現了創作的多元。一個藝術門類只有一種藝術風格,是不符合創作規律、藝術發展規律的。黃佐臨先生的創作觀念、美學觀念、藝術發展觀念是非常偉大的。”

在上海話劇藝術中心20周年開幕演出中,婁際成表演《西哈諾》片段

“話劇中心之所以有今天輝煌的成績,這跟上海人藝打下的基礎是分不開的,解放初人藝建立時,完全是按一個大劇院的體制在進行組建,當時希望像莫斯科大劇院一樣,有自己的保留劇目,有自己的劇場、排練廳。”表演藝術家許承先說道,“到了改革開放時,我們人藝的領導隊伍很有遠見,在劇目上,人才培養上,觀眾培養上,都起了預見作用。再有一個正確決策就是,當時很多院團都在賣地,出租房子,因為話劇市場低迷,很多劇場也都被拆了,而我們人藝決定不把我們的這塊土地賣掉,否則事業就沒有了,人藝的領導決定在原來的土地上蓋大樓,也就是現在的這幢大樓,于是就有了自己的陣地。此外,打破了吃‘大鍋飯’的局面,多勞多得,激勵了演員。這種堅守與創新的精神也是難能可貴的。”

話劇中心資深演員尹鑄勝指出,《商鞅》是一個醞釀了七年方才寫成的劇本,在全國各地流轉了八年,最后被上海話劇中心接納搬上了舞臺。“這也說明話劇中心創作上的開放。”尹鑄勝贊道。陳薪伊表示,創作《商鞅》時非常自由,沒有人干預,所以這個戲就成了。這讓當時58歲的她毅然移居上海,成為上海導演。

主角、配角都熠熠生輝,才是一臺好戲

為慶祝上海話劇藝術中心改革發展二十周年,“海上話劇風采”展覽近日在中共一大會址紀念館開幕。展覽集中展出二百余張珍貴的話劇圖片資料和從未公開過的舞臺模型、小型實物,包括報刊、說明書、手稿、錄音帶及其他極具價值的展品。同時展覽特設影像區,全方位生動展現“海上話劇風采”。開幕式當天,婁際成、焦晃、張名煜等老藝術家到場,看著那些珍貴的資料,他們不禁陷入回憶。

“以前上海青話和上海人藝一個共同的傳統就是,都是在艱苦的環境下進行創作演出。”張名煜感慨道,“比如,我們那時表演時穿西裝,外表看起來很挺括,實際上料子是打包布做的,就是最粗的那種土布,拿來以后,洗了后染上顏色,每場演出前都燙得筆筆挺,但是演員穿上以后,不能隨便坐的。另外呢,當時我們青年話劇團的演員,除了表演外,還要搬道具、搞化妝等,要做很多工作,雖然這些方面有專門的人員,但是人手不夠,大家都會一起幫忙。我們出去巡回演出,布景到了一個城市后,男演員們不管戲多戲少,都會拉板車把布景運到劇場,然后大家一起裝臺。

不僅在幕后同心協力,在舞臺上演員們也都是不分彼此,張名煜回憶道,那時不管主角、配角還是群眾,大家都有個追求,鉚足勁兒想要創造出一個有特色的人物形象出來。“那時候大家都把話劇當做自己的事業,甚至希望演到死在舞臺上。因此即便這個人物只是走一個過場,也設計得很生動;即便一個很次要的配角,也能演出一些特點來。所以整個戲在上海舞臺上一出現,散發出擋不住的激情,讓大家眼睛一亮。”

“每個演員都是非常有創造性的。哪怕演個小童,演個過場的人物,都在創造。”婁際成附和道,“比如話劇《甲午海戰》中,李鴻章出場,有一個仆從先上場報李鴻章的頭銜——”“太子太傅、文化殿大學士、北洋通商大臣、一等肅毅伯爵……李中堂李大人駕到——”一旁的表演藝術家焦晃立刻接口道。

“駕到——,還要拉長音。”婁際成補充道,“這樣的一個小角色也演得很出彩。其他包括場上的群眾演員,賣花生的,賣香煙的,都是上戲的本科畢業生在演群眾啊,都有基本功的。所以讓人看到了一個年輕、熱情、有活力、表演方法統一、水平整齊的團隊,青年話劇團的風格就出來了。所以‘青話’的一大特點就是群體藝術。一上臺大家互相有一種默契,有一種神韻。”

這樣融洽的創作氣氛不僅青話有,上海人藝也是如此。“以前看上海人藝的戲,就會覺得那么地可琢磨,風格很鮮明,好有印象。大家都在為一個戲而努力,為了一個小小的角色一起琢磨。所以無論內行也好,觀眾也好,到現在還會津津樂道談到以前某個戲的某個精彩橋段,某個演員的某個精彩處理。”宋憶寧回憶道。近三十年,她創造了近百個角色,“每個角色我都很認真,包括戲份很少的戲。比方《活性炭》中,出場沒有幾次,一點點的戲,但這個人物情感的濃烈,讓我在幾分鐘內得到一種宣泄,我就覺得很知足了”。

在上海話劇藝術中心20周年開幕演出中,任廣智表演《地獄邊沿的曼陀羅花》片段

周野芒坦言,自己剛進人藝時,并不特別受重視,跑了五六年龍套,但他認真對待每個角色,一直做著準備,最后獲得了主演的機會。讓他驚訝的是,幾年后,一些年輕人進來就不屑于龍套了,“我們戲劇學院畢業的學生居然給你們跑龍套?”“其實跑龍套也是一種很好的鍛煉,兩個月內,作為主演只能演一個角色,跑龍套就可能演五個角色。《中國夢》中,我成為主演,一個人要表現五個人,這個戲里面我就發揮了平時我在演龍套時候的經驗,我不把他看成主要角色,踏踏實實一個個人物演,我也憑此獲得中國戲劇梅花獎。所以跑龍套不要怨,這是你的機會。”周野芒說道。除了自身的表演,他也很注重整個團隊的合作。“演員在舞臺上,連呼吸都要傳遞給對方,要呼到他心里去,然后接收他的呼吸,拿到你的心里來,這樣臺上的氣場才是對的。”曾有周野芒的粉絲跑來跟他說,他專門過來看他演戲,周野芒聽了并不特別高興,因為他認為臺上所有演員演得好,這臺戲才是真得好。

劇組應形成自由開放的學術氛圍

“最早在上戲的實驗話劇團,我們拿到劇本后,會仔細地分析劇本,分析人物,演員在一起相互商量,導演也就是我們當時的老師,會指導我們。總而言之,有一套非常學術的、很科學的工作方法。”婁際成很懷念那時的創作氛圍,“排練場是集體創作的試驗場,那時大家都帶著自己的創作心靈來排戲的。即便是休息時,都悄悄講話,跟導演交換意見,演員之間交換意見,聊天的、抽煙的都到場外去了。若戲太重,離家又遠,晚上就住在排練場了。”讓婁際成有些遺憾的是,現在的戲排練時不似以前了,休息時,年輕演員喝水、抽煙、倒茶、吃點心、聊天,比較隨意。按理說,這并不在表演時段,不妨隨意,但婁際成糾結于:“之前如此隨意,心境不在表演狀態,等到表演時,人上來了,人物的感覺是否能立馬上來,心是否靜了,感覺是否在規定情景里頭了?”

在婁際成看來,演員是有責任豐富角色、豐富劇本的,然而如今排練時,有時他有另外的看法,卻有口難言,因為他覺得自己一說,會影響青年導演在年輕人面前的威信。現在的年輕導演大都很自信,讓他有些“自愧不如”。“四五十歲時,我跟焦晃排奧尼爾的《悲悼》,我們又是導演又是演員,雖然已經演了二三十年的戲,但是我們還是不放心,怕藝術質量把握不準,就把楊村彬先生請來做藝術顧問,幫我們把一把關。”

“以前,在分析人物時,我們會做小品,根據劇本想象這個人物以前是干什么的,比如這對夫妻,平時干什么的,誰聽誰的,從事什么工作,吵不吵架,有什么朋友圈,海闊天空地去想,想好了兩個人就編個小段子來演。雖然這些都不會在舞臺上表現出來,但是通過這個準備就建立起了心理基礎。”周野芒感慨道,“上次和沈磊在排《殺戮之神》的時候,有些段落排得不準確,我和沈磊就換著演,我演他的角色,他演我的角色,到底準不準確,讓第三者評判。”

可惜的是,這種演員間的探討還是比較少,因此周野芒建議要增強學術氛圍,增強主人翁精神,演員做到你中有我、我中有你。“你的表現準不準確,大家來相互討論,若有建議,要虛心接受。現在阿加莎的戲很火,有比較嚴謹的劇本,觀眾也還接受,當然要演,但是假如也進行一些比較學術的討論,豈不是更好?比如劇本經過多年檢驗,可能沒什么問題了,那我們來探討人物,怎樣用更貼近角色的表現方式塑造人物。”

事實上,這樣的學術探討氣氛也會潛移默化地感染到青年人。前一陣,《長恨歌》復排的時候,青年演員張璐對周野芒、宋憶寧說,哥哥姐姐,我特別喜歡跟你們在一起排戲。

“因為有這樣一個氛圍,互相之間,你要求我,我要求你,你要我的戲,我要你的戲。有時回家后,張璐還會跟我打電話探討。有些問題我們在排練場沒有解決,就回家通過電話、微信溝通。劇組其他的年輕演員也很努力,若哪天排的那個橋段沒有他們的戲,他們也不走,喜歡坐下來看。”宋憶寧說道,她很陶醉于這種探討的氛圍,交流中會出現很多新的東西,包括與導演的探討,“比如周小倩導演是我特別愿意合作的導演,她是演員出身,特別懂演員,體諒演員,知道演員很脆弱,所以排練中特別鼓勵你,在非常尊重你的前提下,跟你一起探討,絕對不強加于你。”

讓宋憶寧遺憾的是,這樣的機會并不多,而且隨著排戲速度越來越快,討論的時間更少了。“以前戲少,排一個戲,一般有很長時間可以打磨,但現在戲多了,整個排練過程中,因為要考慮經濟核算等多種因素,就趕時間,有時一個月都不到的時間就要演一個大戲,這對演員提出了更加高的要求,在這么短的時間內,不僅僅要快速拿下臺詞、臺位,更重要的是要把人物的靈魂傳遞出來,這很有難度。”在這樣的環境下,一些年輕人就抱著完成任務的態度,這也是宋憶寧特別著急的。“我們可以非常快餐地把這個戲排完了,但你不替觀眾考慮,有沒有替自己考慮?一個演員的真正磨練就是在舞臺上,我一直認為對表演藝術的探索應是永遠的。但現在是不是真正地能得到這些?這是一個問題。”

今年1月,《長恨歌》演出結束后,劇組每個人都談了自己的創作體會,或者談到排練時的體會,或者談演出時新的感受,或談對人物的新的咀嚼。“青年演員也特別有感觸,表示學到了很多東西。現在排戲,新建的劇組都會組一個微信群,《長恨歌》演出結束后,大家就說,我們永遠不退群,說明這個戲的凝聚力,讓大家感受到創作上的快樂,有一種戀戀不舍的感覺。”但這樣的體驗很少,因此宋憶寧希望每個戲結束的時候,大家都能談談感想,總結一下,“尤其是原創劇,如果這個劇以后還會復排的話,應該及時總結,否則下次不過就是‘炒冷飯’。”

“不要讓一個戲演完后就無聲息地沒了。”周野芒也有同感,他認為,戲演完后,大家應不帶成見地展開一下討論,包括請觀眾談一下,喜歡在哪里,不喜歡在哪里,“現在不是說要和世界接軌嗎?我在英國看倫敦西區的戲,在紐約看外百老匯的戲,劇組都很希望大家留下來說幾句,觀眾也都不走的。戲劇是在文藝評論中成長的,現在文藝評論很少,我們應該努力建立一個院內院外互動的風氣。”

“上世紀六十年代時,戲劇界大交流是經常的事情,會經常互相觀摩,大家取長補短。不像現在,唱戲曲的和演話劇的不會在一起討論,比較封閉。”許承先回憶道,“以前一個戲出來,媒體的評價是非常關鍵的。希望逐漸恢復戲劇評論,發揮第三方的監督作用。”

在上海話劇藝術中心20周年開幕演出中,周諒量表演《于無聲處》片段

薪火如何相傳?

舞臺上,老演員飾演的人物發怒了,但他沒有聲嘶力竭地大喊,而是一聲不響地停頓了很長時間,觀眾席里鴉雀無聲,感覺整個氣場都處在人物的震怒當中。老演員演出時的內在的張力,“不動當中的行動”,讓青年演員折服。他們為何能演得那么棒呢?一些年輕演員不禁發問,很快他們找到了答案,“因為他們演了那么久的戲,自然有了豐富的經驗和技巧。”

對于青年后輩這樣的自問自答,婁際成是憂慮的,因為“自作聰明”讓他們喪失了進一步探究演技的機會。“可怕就在這:他們沒有覺得更深的演技是什么,這個功夫誰都看不到的,就是演員一個人自己的功夫。現在誰都知道要體驗,進入角色進行體驗。怎么體驗?如何進入?這就是個問題了。他們認為,劇本中這里需要痛心流淚,我流淚了;這里需要激動,我也激動了;這就是體驗。但其實這是演員的激動,不是人物激動。所謂內部演技,就是要有設身處地的想象力,要讓自己進入到人物的規定情境中。”婁際成解釋道。

“按我的理解,體驗就是一種化學反應。”焦晃慢條斯理地說道,他捧起手里的茶杯,舉例道,“就像這杯茶,水倒下去,水的溫度不同,茶就不一樣。你喝一口茶,再續一下水,溫度又不一樣了,茶葉有變化了。這杯茶擺在那里,放了一夜,早上又不一樣了……”談起表演方式,焦晃開始滔滔不絕,“我們在上戲學習時,都受過系統的形體訓練,還學了西洋舞、中國舞,如果沒有西洋舞的基礎,演外國戲就比較困難,因為戲里節奏往往快得不得了。再比如,演中國傳統戲中的皇帝,穿著袍子站、走的形態跟我們平時穿著褲子時是不一樣的,那就需要中國舞蹈的造型,不然走路都不會走。”邊說著焦晃邊即興演示起來,“穿袍子,腿要把袍子撐開來,所以腳不能太離開地面,是這么走的。演員在臺上,氣要沉下來,形體要控制起來,往上起。但現在有些演員弄得不好,氣往上走,形體往下墜,反過來了。”

“你在臺上走一走,我就知道你功夫有沒有。”婁際成篤定地說道。近些年,國內各地開始追捧日本戲劇大師鈴木忠志,舞臺上也涌現了不少時髦“洋氣”的肢體劇。但在婁際成看來,這種表演形式國內的話劇舞臺上早就有,只是沒有被關注。“中心排的話劇《中國夢》里就肢體得厲害。肢體性很強的戲,是一個非常嚴肅的挑戰,用得恰到好處,讓人很震撼,若用得過度了,則會讓人覺得突兀和嘩眾取寵。”周野芒說道。

“在臺上我們創造的是具有感人力量的一種創作真實,那么作為演員就有很多的課題要去做。我特別感謝上戲在上世紀五十年代為我們確立了現實主義創作的法則。如果過去的教學實踐被證明是正確的、有效的,那就不應該輕易的舍棄。”焦晃感嘆道,欲言又止。

“朱端鈞先生具有很深厚的文學修養,給我們講課的時候,有時會用古詩來啟發我們。同時,我們基本學的是斯坦尼體系,蘇聯專家給我們上過課。后來朱端鈞先生又根據國情建立了戲劇學院的一套表演教學大綱。我們就是這么傳承過來的。可惜現在這套大綱不用了。”婁際成惋惜地說道,臉上浮現出焦慮。如今上了年紀的他,經常聽到后輩們的贊揚:“婁老師,您還是中氣十足啊。”讓他遺憾的是,沒有人問“您為何中氣足啊?”“為何很多年輕演員一說大段臺詞就聲嘶力竭了。其實是發聲方法不對。在學校時,我們接受過專門的發聲訓練,用唱歌的呼吸方法說話。”

幾個月前,已八十高齡的婁際成抱病主演話劇《長生》讓全場動容。話劇彩排前的一天,婁際成因陣發性房顫摔倒在家中走廊,幸虧家人及時發現送到醫院,才沒有釀成大礙。醫生嚴令禁止婁際成出院,家人更是反對他回到劇組,但彩排當晚,身體略微好轉的他偷偷溜回了劇場。第二天,婁際成的“擅自離院”被主治醫生嚴重警告,不料婁際成表示晚上還要去參加首演,醫生堅決不準,執拗的婁際成搬來救兵——話劇中心總經理楊紹林與醫生進行談判,最終商量出了一個方案。出院后婁際成休息了幾天,又堅持完成了最后三場演出。

“大家好像對這個事情很贊揚,其實對我來講很正常,這是一個職業,作為演員能夠堅持就要堅持。以前表演斗劍時,我的手被劃破了,當時一點感覺都沒有,演完后才發覺流血了,第二天照樣演出。”婁際成給我看了看他的手,上面還留有一道疤痕。“我們要對觀眾負責,觀眾比天大。為什么有的演員愿意2、3天把戲頂下來‘救火’啊,是職業需要,也是為了觀眾。作為演員要有職業品德,這行是集體藝術,不能一排戲跟導演有點矛盾就罷演了。”

在上海話劇藝術中心20周年開幕演出中,魏宗萬表演《單間浴室》片段

如今婁際成的身體已經恢復,他又接到了新戲邀約。然而曾抱病堅持演出的他婉拒了。他是多么想繼續留在舞臺,但是又是出于職業道德,他選擇了放棄。“不想再讓劇組擔心了,雖然他們也配了B角,但是若我身體好,一直演,B角就沒有上臺的機會,還是不添麻煩了。”

事實上,在國外一些國家,劇團對老年演員有不同的管理,設置不同的作息時間,有人陪伴照顧,按照他的生活習慣給他鋪排好一切,讓他安心排練演戲。但目前國內尚沒有這一套,老年演員往往趕不上劇組的快節奏,心有余而力不足。

不過,目前讓婁際成焦慮的并非自己的演出,而是傳承問題。因此,當我提出這個話題時,婁際成打開話匣子,暢談了近兩個小時。他告訴我,也有一些年輕演員愿意跟他學,但是往往因為時間等多方面原因無法深入,因此他認為要建立傳承機制。

“我們上戲畢業之后,直接進了實驗話劇團,原來的老師再給我們排戲,但不像教學生那樣教了,而是指導性、啟發性的,像帶研究生那樣帶了五年,把我們的基礎打得很扎實。”有感于此,婁際成認為,劇團對新招進來的年輕演員也要進行職業培訓,“通過排練讓他們感受到老演員是如何演戲的。在戲曲界,有一套比較完善的傳承機制,有一對一的師徒制。話劇沒有這個規矩,我認為話劇界應該向戲曲界那套制度學習。但是這一套話劇界之前是從來沒有的,誰來建?建立起來能否有用?這也是個問題。”

“我們希望我們演了一輩子總結出的經驗別都帶走啊。我想留下這些經驗,希望后輩能認識到這些是寶貝,對他們的提高有所幫助。”婁際成如是說,言語中飽含著熱情,也透著諸多無奈。

年輕一代如何構建未來的“不止二十”

“我們要意識到現在的大環境不一樣了,現在很多年輕人面臨著很大的生存壓力,在上海要買房、養家,有很多不安定的因素。其實,他們已經很努力。”周小倩說道。

相較于老一輩的憂心忡忡,承上啟下的中年一代,對青年演員輩有著更多理解,同時也明白自己身上的責任。“現在的年輕人跟我們那個時候不太一樣了,他們看得多,機會也多,你要光用老的方式約束他,是走不通的,還是要因勢利導。”田水說道。1993年她從上戲分到人藝,老演員的創作態度對她影響很大,“排《商鞅》時,我演韓女,尹鑄勝演商鞅,五個當時的一級演員給我們幾個四級演員做綠葉。老演員的充分準備給了我很大的觸動。原本我以為在家準備得很充分了,臺詞背下來了,把導演教給我的調度都走下來了。但是老演員除了這些以外,還看一些歷史方面的書,查這個角色的背景是什么,寫一些人物的小傳,通過豐富的想象力進行編排,充實自己的內心。他們不僅分析自己的戲,還分析對手的戲,想到更多全局的東西,特別有助于年輕人的創作。”如今作為話劇中心的中生代,田水表示,自己做導演時,也希望青年演員能有這樣的準備,“我是從那個年代過來的,知道老演員是怎么創作的,我覺得我有責任把我親身受益過的、好的創作方法,在我的身上傳承下去。包括排練時,老演員總是會提前半個小時,甚至四十分鐘到場,年輕人覺得只要不遲到就好了,但是這樣就沒有時間去做進入排練過程的準備。我覺得我有責任推動一種好的風氣的養成。”

相較于影視行業的酬薪,話劇行業可謂清貧,如何留住優秀的青年表演人才也是一大問題。

“每年中心很多臺戲都大膽啟用年輕人,讓他們一進中心就挑大梁,讓他們感到自己在話劇中心是塊材料可以發光,不用像以前那樣跑多年龍套。而且中心一年一度有佐臨話劇藝術獎,設有最佳新人獎,以激勵年輕人。其實,年輕演員有時出去演影視劇也只能演配角,不如在話劇中心演主角,錢也不比外面少。同時,我們中心有很多會員,演員們不去拍影視劇,照樣有人喜歡。一些熱情的粉絲還會把自己做的小蛋糕、小餅干送到排練廳來。”田水說。

上海話劇藝術中心比較早地引入了演員俱樂部的新機制,當演員每年完成一定的任務指標后,可以去外面拍影視劇,中心也鼓勵演員“走出去”。

當然給予演員自由的同時,中心也無疑承擔著人才流失的風險。

“不少優秀的演員,出去前都說,等我出了名后,會好好排話劇,我會用名聲、經濟基礎支撐我安心地排話劇,吸引更多的觀眾。這個想法固然很讓人欣慰,但是一旦到了那一步,真是人在江湖身不由己了,一部戲接一部戲,哪有時間排話劇?”呂涼感慨道。不過他又頗有信心地說道,“真正的好戲還是會吸引他們回來的。因為畢竟是舞臺演員嘛,舞臺對他們還是很有吸引力。我們要提供更多的好作品,讓這些演員回來排戲,包括讓剛起步的年輕人更多地體會舞臺藝術的魅力。”

“好萊塢那么牛逼的演員,隔三差五還要回到舞臺演出。前不久,《紙牌屋》的主演凱文·史派西又回去演戲了,專場演出,他是話劇演員出身,演了多少話劇,才得了影帝。所以年輕演員要重新端正態度,踏踏實實演戲,做好多方面的準備。”周野芒說。

“我在外面拍兩天戲就可以把這里一個月的薪水掙了。”尹鑄勝笑說道。近些年,尹鑄勝大部分時間都在外地拍戲,戲約不斷,不過一聽說《商鞅》要復排,就立馬回來了。再高的酬薪也比不上飾演“商鞅”的吸引力。尹鑄勝也表示,只要中心排大戲,他還是愿意回來的。

王一楠是中心的青年演員,她也是少見的從影視界“跳槽”到話劇界的一位。1999年上戲畢業后,她進入上海電影制片廠工作,因為喜歡舞臺,她在中心兼職演戲,演了《www.com》《跟我的前妻談戀愛》《偷心》等。“當時排《www.com》時,劇組班底很厲害,有田水、楊溢、尹鑄勝、沈磊,他們教了我很多東西,讓我在專業上有不斷探求的可能性。”愉快的合作加上話劇中心這個平臺的自由,最終讓王一楠決定從上影調到話劇中心。

生活中的王一楠大大咧咧的,但一到排練場就像變了個人一樣,很較真,她覺得自己的臺詞不夠好,就在排練《秀才與劊子手》時,把自己的臺詞錄下來,找宋憶寧幫她一句句糾正。“排《撒嬌女王》時,在人物的把握上,田水姐也給了我很多的建議。她還跟我說過一句話,要選角色,不是選女主角,永遠選最合適自己的。這句話我印象很深。”

演話劇之余,王一楠也會出去拍影視劇,但始終記著話劇中心這個“家”, 也記得楊總曾跟她說過,“這是一個平臺,如果你有其他的資源,有一些想法,都可以到平臺上來嘗試一下。”于是,在一些機緣下,她當上了話劇《推拿》的制作人。“制作人要解決很多很繁瑣的問題。做演員往往如同生活在云端,大家供著你,制作人是最底下的,要為大家服務,但是很感謝做制作人的經歷,讓我能有更多看問題的角度。”

近期,王一楠又利用自己的資源,從電影公司要了《桃姐》的話劇版權給中心。她有一個私心,希望能盡可能把一幫老演員請回來演戲,“想再多看看他們演出,對青年演員來說,這也是最好的職業培訓”。

然而,請老演員的成本是很高的,要有應急法案,給他們配人力團隊,萬一他們身體不適,可以立馬有人頂上。同時《桃姐》又是一個老年題材,有比較大的市場風險。為了說服領導,王一楠寫了一封很長的郵件,比寫表演總結都要認真。“作為一個國家院團,有責任排一個有內涵有品質的戲,而且上話有阿加莎這類驚悚的風格,也需要《桃姐》這類戲的風格。”這樣的話從一個青年演員口中說出,更讓人看到話劇中心的希望。即便有大環境的問題,有經濟壓力的問題,但相信只要有共同的堅守,有不斷的反思、實踐,上話會有更多的“不止二十”……市場繁榮已呈,藝術繁榮可期。

上話老中青三代藝術家合影