我與《阿依達》

楊光

Aida and me

說起來我學習《阿依達》這部歌劇,還是2001-2004在芝加哥抒情歌劇院做駐院藝術(shù)家時的事兒了。歌劇院的資深藝術(shù)指導首先告訴我的是,威爾第當年寫這部歌劇時,歌劇腳本的名字是“安奈瑞斯”(Amneris)——劇中女中音角色的名字,也就是說這原本是一個有關埃及公主的故事。結(jié)果當首演結(jié)束后,劇中女高音阿依達贏得了最多掌聲,尤其是她在第三幕中所唱的那段“祖國蔚藍的天空”,連向來主張音樂和戲劇的連貫性不應該被詠嘆調(diào)所打斷的作曲家本人,也無法阻止觀眾們用長時間熱烈的掌聲來表達他們對這段詠嘆調(diào)的鐘愛。于是,威爾第很無奈地“順應”了“市場”要求,將他這部不朽的力作更名為《阿依達)》——劇中女高音角色的名字。以后的一些演出中,我也聽其他藝術(shù)指導,甚至導演們有過類似說法,而我本人并未對此做過研究考證。之所以我想與大家分享這段“軼事”,實在是因為女中音安奈瑞斯的“戲份”,與女高音阿依達是“平分秋色”的。盡管偉大的威爾第沒有在這部歌劇中,給他私下鐘愛的女中音寫一段能讓人聽后震撼難忘的詠嘆調(diào)。

再說說這個安奈瑞斯給我?guī)淼母鞣N“酸甜苦辣”吧。那是第一次在芝加哥劇院做著名女中音奧爾加-鮑羅汀娜( Olga Borodina)的替補,與樂隊“坐唱”。通常,“坐唱”時主演是不會缺席而用替補演員代替的,因為排練關系到其本人的音樂處理、與其他演員重唱和與整個樂隊的關系。當天早上,我接到劇院電話,通知我去替她坐唱,說是因為她身體不適。于是我匆忙趕到劇院,在其他幾位大牌主演和指揮的詫異目光中,順利完成了代替鮑羅汀娜的坐唱排練。沒想到下午準備離開劇院前,劇院的兩三位同事及制作主管竟然跑來向我祝賀,說我今天讓大牌感受到了“威脅”。這下輪到我詫異地問:“這是怎么回事?”( What is this all about?同事們告訴我,當我在舞臺上和樂隊演唱到第四幕時(女中音在此劇中最重的一幕戲),鮑羅汀娜悄悄從側(cè)門來到劇場里,安靜地坐在一個角落,直到坐唱排練結(jié)束。然后,她從容地起對身邊的人說:“That Chinese girl will never get my any performances, even one”(那個中國女孩休想替補到我的演出,哪怕是一場。)我笑著對同事說:“Fine,she better take good care of herself, don't fell not well again.”(好啊,那她自己得好好保重,別再感到身體不適了。)

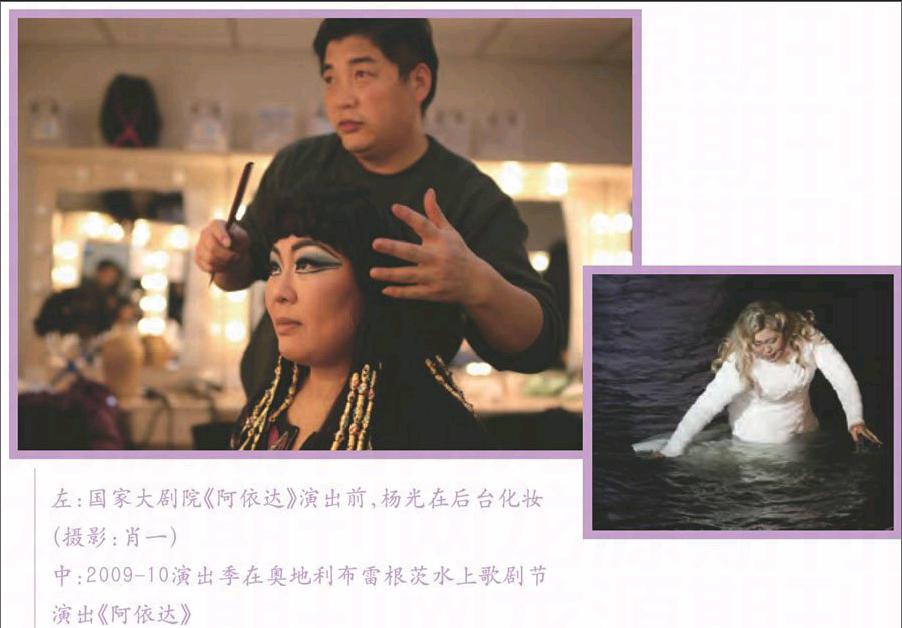

當然,鮑羅汀娜非常精彩地演出了她的所有9場安奈瑞斯,讓我現(xiàn)場學習了她那冷艷的埃及公主。她盡管沒給我一次替補她的機會,但她也沒能擋住我后來在各大歌劇舞臺上演繹我的安奈瑞斯。到2015年北京國家大劇院,這個《阿依達》應該是我演出的第六個制作了。

對于同一部歌劇的不同制作及所遇到的不同導演,又讓我想到了許多……最令我難忘的有兩次,一次是柏林的德意志國家歌劇院制作的現(xiàn)代版《阿依達》,整個故事背景被“乾坤大挪移”到了20世紀中期的一個北美基督教某分支的教會里。第一幕的女高音、女中音及男高音的三重唱,是演員并排坐在三把椅子上,手捧圣經(jīng)面無表情,作內(nèi)心糾結(jié)狀的表演,非常有挑戰(zhàn)性!第二幕原本恢宏的凱旋場面被安排成類似“社團聚會”及“NBA高中生熱舞”的場景,這讓我這個習慣“傳統(tǒng)古典歌劇”的演員瞠目結(jié)舌。當然,吃驚歸吃驚,不能忘記演唱及表演,盡管最后我們的演出得到了觀眾的熱烈掌聲,但將傳統(tǒng)而“高大上”的大歌劇進行如此草根平民化的編排,還是令觀眾及樂評表現(xiàn)出難得的高度一致的不買賬。

而另一部2009-10演出季在奧地利布雷根茨水上歌劇節(jié)的《阿依這》,使我真正體驗到了作為當代歌劇演員的極限挑戰(zhàn):迎著室外g℃的湖風,跪在冰冷的湖水里,拖著早已浸濕了的戲服,唱出一個個高音b或降b……18場的演出,我必須說非女漢子而不能為呀!

所以,與這些出人意料的制作相比,我所演出過的,無論是美國佛羅里達州歌劇院還是舊金山歌劇院的《阿依達》,都已經(jīng)讓我感覺傳統(tǒng)得沒啥可回憶的了,甚至還有一些其他劇院的演出已經(jīng)忘記了(唉,保守的悲哀同樣令人無奈)。

回想過去10年中,僅僅歌劇《阿依達》,我已演出了60多場了,但每次演繹這個角色所耗費的心力卻是有增無減,因為在歌劇的導演時代,與那么多不同個性、不同藝術(shù)觀念的導演合作(很遺憾自己晚生了100年,錯過了由偉大的歌者統(tǒng)領的歌劇輝煌時期),的的確確迫使自己的演與唱都要更符合“戲劇性”。而在威爾第這部偉大的《阿依達》中,女中音角色安奈瑞斯是一個當仁不讓的“戲劇靈魂”!