復活的《秋子》

蔣力

Qiuzi resurrected

2014年12月11、12日兩晚,我在南京文化藝術中心觀看了由南京藝術學院制作的大歌劇《秋子》。這是我歷經多年無望的期待之后,終于看到的復活在今日舞臺上的70余年前誕生的中國歌劇《秋子》!這是一部反戰題材的歌劇,1942年1月首演于重慶的國泰大戲院。編劇:陳定、李嘉、臧云遠,作曲:黃源洛,導演:吳曉邦、馬彥祥等,指揮:王沛綸,主演:張權、莫桂新等。當時的演出單位為國立實驗歌劇團和中國電影制片廠。1943年1-2月在重慶抗建堂再度公演,1944年10-11月在成都國民大戲院第三度公演。三輪共演出40余場,其深受歡迎的程度可想而知。

據《中國歌劇史》記載:《秋子》的故事取材于民國27年(1938年)4月《大公報》刊登的一則真實的紀事。另據陳定回憶,他是1939年在常德看到一期生活書店出版的《群眾周刊》,其中有一篇題為“宮毅與秋子”的報道。陳定根據這個報道,構思了同名歌劇劇本。劇中人物秋子與宮毅是一對新婚的日本青年夫婦,日本侵華戰爭爆發后,宮毅被強征入伍,來到中國戰場。不久,秋子也以營妓身份出現在揚州,成為揚州日軍大尉的玩物。宮毅與秋子在中國重逢后,悲憤之極,雙雙自殺于揚州瘦西湖畔。最初的這個劇本,按小歌劇樣式結構,唱詞半文半白,受了當時知名的詞作家韋瀚章的影響。陳定還記得,日本作家鹿地亙曾在常德談到日本侵華軍和日本人民中的反戰情緒,提出應把他們與日本侵華當局嚴格區分。在常德的日本戰俘收容所,陳定看到不少戰俘都珍藏著護身符或妻子的照片,體察到他們的求生欲望和思鄉情緒。這些感受都為他編寫這個劇本打下了基礎。陳定到重慶后,認識了同在勵志社工作的黃源洛,把劇本給他看。黃提了三點意見,一是用宣敘調代替對白,寫成大歌劇:二是唱詞要口語化:三是劇名改為《秋子》。這三點都被采納,而且黃還請了李嘉和臧云遠兩位加入,主要是寫唱詞。劇情也略有改變,主要是下半場,大尉惱羞成怒,欲槍殺宮毅,秋子以身相護,中彈身亡。暗藏在日軍駐地的中國伙夫擊斃大尉,適時國軍攻至,揚州克復。該劇以獨特的視角,表現了抗戰主題,揭露了日本軍潤為侵略中國,不惜強迫自己的國民去充當炮灰和營妓的行徑,描寫了日軍內部官兵的不和及普通士兵的厭戰情緒。當時的演出,起到了鼓舞中國軍民士氣、樹立抗戰必勝信心的積極作用。《秋子》按西洋正歌劇樣式創作,故有大歌劇之稱,40余段音樂包括詠嘆調、宣敘調、對唱、重唱、合唱及序曲、敘事曲、間奏曲、舞曲、尾曲。建國以來由于種種原因,該劇未得再演,僅于上世紀80年代后期,在北京、重慶兩地各演過一次片段。

2014年11月舉辦于武漢的第二屆中國歌劇節期間,歌劇理論家居其宏教授拿出了根據這一題材重新創作的新“秋子》劇本,南京藝術學院原黨委書記米如群等一行專赴武漢,召集了新劇本的論證會。據主辦方介紹,該劇的作曲黃源洛是南藝前身上海美專音樂科畢業生,編劇之一臧云遠和首演女主角張權的聲樂指導黃友葵,都曾擔任南京藝術學院的副院長,指揮金律聲和導演兼聲樂指導謝紹曾都曾在上海美專任教,可以說這部歌劇與有百年歷史的南藝關系密切。南藝已定于201 5年9月3日抗戰勝利紀念日之際公演這部新《秋子》,并于20 1 4年12月1 3日首個國家公祭日之前公演原版《秋子》。

我記住了這兩個日子。我在公祭日的前兩天從上海專赴南京,為此還推掉了同時在北京觀看另一部歌劇的機會。有得有失,得大于失,時隔70年的歷史,復活的《秋子》給了我異乎尋常的精神震撼。

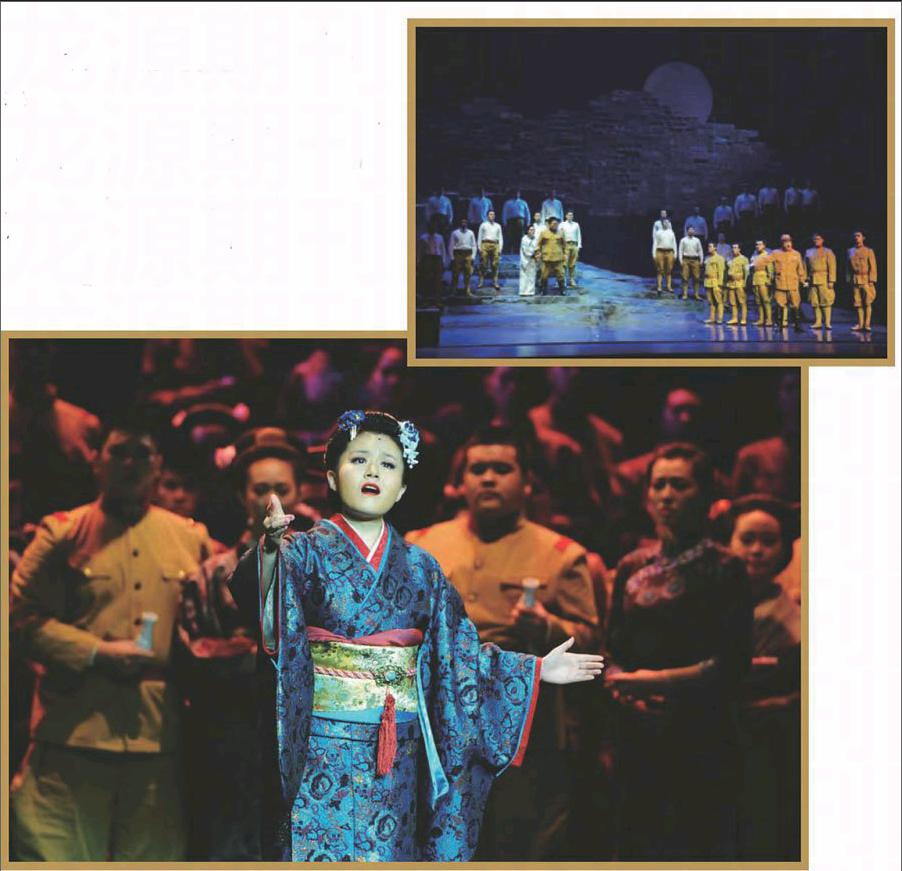

大幕拉開,臺上是古舊的城墻,是城墻腳下高低不平的斜坡,百佘人的合唱隊(包括童聲)在樂隊的伴奏下,唱出一段概括該劇主題的合唱:“我是一支蠟燭,把昨天、今天、連同明天一起照亮。我是一曲悲歌,為亡靈、為生者,重溫不該忘卻的國殤。我是一只白鴿,藍天上、白云下,放飛人類和平理想。”隨著歌聲,全部是銅雕色調的人物雕塑群,在合唱隊前變換出一個個苦難的造型,立刻把觀眾帶入抗戰的年代,帶入大屠殺之后死城一般的南京,帶入國殤般的戲劇情境。觀眾席通道上,身著白色長裙的青年女子,人人手持蠟燭燈,緩緩穿行。這指向明確的歌詞,這安魂曲般的音樂,這無言的戲劇語境,準確,貼切,動情,打動人心。是歌劇的序曲,又不同于一般僅只是樂曲的序曲,可謂先聲奪人。

金陵大旅社,日軍的一個逍遙場所,滿臺的日本軍人都沉浸在狂歡的淫樂中。老楊、小劉兩個中國人(當是旅社領班及伙計身份)穿梭其間,斟酒服務,互遞眼色。日本大佐(修改后提升了他的軍銜)邀秋子出場獻藝,與狂歡的一眾唱出《對著東方大家喝下這杯酒》。隱約聽到一些日本音樂的味道,但并不生硬,在第二幕秋子夢回家鄉的詠嘆中,似乎還有這種音樂的延續。又查《中國歌劇史》,日“作者有意以雅樂調式來表現東瀛情調”。雅樂即雅正之樂,是一種古老的音樂形式,于奈良時代自中國、朝鮮傳入日本,后經模仿和融合,成為日本雅樂,興盛于平安時代,是日本的傳統音樂,也是至今沿用的宮廷音樂。

狂歡中,宮毅出現,大佐問清來者姓名,頓時緊張,兩人各懷心事的二重唱。

宮毅被大佐逐去,暗轉,秋子詠嘆《為了我正在想他》。大佐欲與秋子溫存,秋子吟唱心中的苦痛,宮毅在另一表演區詠嘆《我的秋子在那兒耕田》。日本士兵的男聲合唱《何時回故鄉》,更唱出“老婆戀人離我們太遠,只有慰安婦解我饑渴”。狂叫的過場,包括順路劫掠施暴。老楊、小劉目睹此景的對唱和二重唱。

大佐走出秋子住所,惆悵《未來如何不敢想》。秋子加以慰撫,讓他《想想你的家》。送走大佐,秋子詠嘆“太陽啊快給我光明路程》。宮毅詠嘆《為什么她在這個地方》,詠嘆與合唱《不能見面》。

二幕,秋子在玄武湖畔憶故鄉·詠嘆《秋子的心》接《重溫記憶》。新婚之際的宮毅,詠嘆《我們永遠在一起》接二重<愛的夢》。日兵強征宮毅入伍。夫妻離散,二重《離歌》。

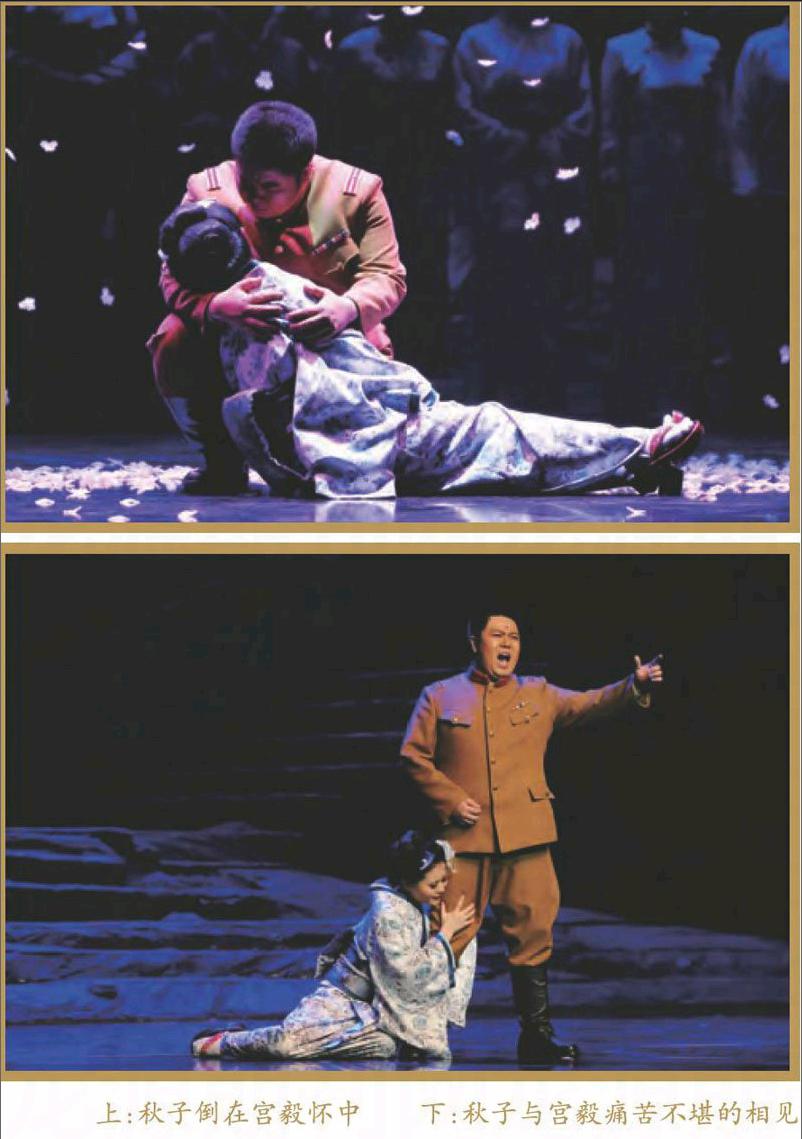

回到現實中的秋子,詠嘆《被騙渡海》。秋子對大佐的斥責與大佐的狡辯。宮毅與秋子的二重“還是在夢里》。日兵調笑的、無奈的合唱。宮毅、日兵、大佐、秋子的對唱與重唱《抗命》。秋子替宮毅擋住了大佐的子彈。宮毅的《挽歌》,抱起秋子投河而歿。老楊、小劉及中、日士兵的合唱《攜手吧,兄弟》。

我連續看了兩場演出,大略記下劇中的主要唱段及戲劇發展脈絡。觀后,與同行者一起交談感受,被震撼的感覺不止我一人有。70余年前的歌劇作品,無論此次的修訂做了多少充實和潤色,都無法掩飾它最初的光澤。這光澤,是歌劇的,至少是向歌劇有意靠攏、努力邁進的光澤,而不是有意疏遠或倒退的。之所以像流水賬似的記下那些唱段和樣式,無非是想證明這一點。我也直覺地感到,演出所用的劇本和音樂未必是70余年前原汁原味的原版,譬如一些臺詞唱詞、一些詞匯,甚至還有一些理念;又如,一些唱段及配器,唱段前奏作為鋪墊音樂的明顯延長等等,似乎都有新主創團隊介入的印記。節目單上,居其宏教授的職務是:劇本整理、修訂、編創;畢業于南藝,曾任江蘇省歌舞劇院院長的崔新的職務是:音樂編配、作曲。武漢論證會前我讀到兩個版本的《秋子》,都是平面印象,看過戲后,增加了立體印象,更想得知我的猜測有幾分準確。請教了其宏兄,他告知,“整理、修訂、編創”六字是對他所做工作的高度概括。

在武漢會前見過崔新,寒暄幾句,未得交談,看過《秋子》的次日,我迫不及待地約了崔新見面。據崔新介紹,《秋子》的譜子,目前只有中國藝術研究院資料室有一套相對完整的油印譜,來源不詳。另據陳蔚導演在武漢論證會上介紹,她排演《秋子》片段時,依據的是在中央戲劇學院資料室發現的油印譜。目前尚未聽說有第三處保存或收藏《秋子》樂譜的機構。崔新于7月中旬接到這套譜子的復印件,發現這套簡譜中能看清的音樂不到10段,唱詞都是繁體字,詞曲多有模糊不清的地方。而省委宣傳部已有要求,即在創作新《秋子》之前,要先復排《秋子》原作,并于12月公演。按照要求,居其宏對劇本做了認真的調整、修改和補充創作,定下的基調是:對日本軍人來講,當時前景暗淡,官兵大多渴望盡快結束戰爭,自由、解放、和平則是我國民眾甚至包括多數日本民眾的普遍心聲。當然,也去掉了一些當時為了支應官方的審查委員會而不得不加入的一些細節和場景。音樂方面,崔新認為可以感覺出當時西洋音樂理念剛剛進入中國不久的影響,黃自、趙元任、青主的音樂作品的影響,以致其主要風格可以說是藝術歌曲的連綴。對其原始風格,必須遵循:模糊不清、需要揣測的地方,以及重新創作和配器的部分,都要盡量沿襲可辨認的譜面上體現出的當時的特色,同時適當地融合當代審美意識。要認識到《秋子》音樂的歷史烙印感,認識到它所具有的無可替代的藝術魅力,即便由于某些無奈而不得不出現一些補充(比如重寫的七八個唱段),也要盡力保證不露痕跡。是不是做到了這些,崔新說,自然要聽各方的反映和意見。我談了前述觀感,并對崔新說:“我贊賞你不突出個人、不張揚個性、充分尊重原作精神的創作努力,作曲界肯這樣做的人,今恐不多,能看到作為歌劇的《秋子》的藝術價值的人也不多。能在居其宏教授的主持下,重新發掘、認真整理這份珍貴的中國歌劇遺產,并能把它重新搬上舞臺,體現了你們對中國歌劇的一份擔當。我要向你們表示我的敬意!”

《秋子》的創作團隊和演員,從角色演員到全體演員,都出自南藝,這很令我驚訝,因該劇的整體呈現水準遠遠超出我的預料。我估計如果不是此次演出,導演錢態教授、指揮徐志廉教授等人的名字,很難說何時才能進入我關注的范疇。角色演員以南藝青年教師為主,配了一組高年級學生,表演、演唱中難免暴露的生澀處,我認為都情有可原。合唱隊來自音樂學院和高職院,童聲合唱來自南藝附中,交響樂團也來自音樂學院(作為樂團的訓練似乎還應加強),舞蹈演員來自舞蹈學院,人物雕塑來自影視學院。濟濟人才,綜合展示,于歌劇這門舞臺藝術形式來說,再貼切不過,同時也體現了南藝的綜合實力。高等藝術院校、尤其是音樂學院,創排歌劇、音樂劇,己成為持續多年的一種藝術實踐手段。這種做法,于人才的成長和發展都大有好處,但卻沒有列入高等藝術教育的規劃。雖然如此,有識之士早己行動起來,且已見到累累碩果。舉一例為證:2001年中國音樂學院陳蔚等人創排的小劇場歌劇《再別康橋》,培養了一批當時還是學生的青年人,如雷佳、薛浩垠、張海慶、張英席等,如今個個都成了歌劇舞臺上的中堅力量。然而,創排歌劇、音樂劇也要量力而行,如果搞一個戲,合唱、樂隊等大半都是外聘,未必能真正起到推動教學、培養新人的作用。為此,我贊賞南藝舉本院之力搞劇目創作的做法,固然起步晚,但起點確實高,相當地高,這個“高”中,包括了對南藝百年歷史中的優秀遺產的自覺繼承與發揚光大。

復活的《秋子》,是2014年我觀看的最后一部歌劇,它讓我興奮、沉思、感慨。以這樣一部特殊的歌劇作為我概念中的年度的中國歌劇句號,讓我感到中國歌劇人的任重道遠!