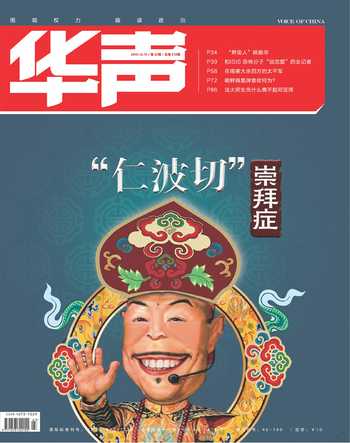

“仁波切”崇拜癥

2015-07-06 04:50:14

華聲 2015年23期

仁波切,一個(gè)讀起來(lái)瑯瑯上口的名字,代表著某種審美、趣味以及格調(diào),優(yōu)雅地存在。

隨著演員張鐵林在網(wǎng)上公布的一段視頻,“仁波切”再次被人知曉。在新浪微博里,你只要輸入“仁波切”三個(gè)字,幾十頁(yè)的仁波切就笑意盈盈撲面而來(lái)。這些仁波切里,認(rèn)證的動(dòng)輒幾百萬(wàn)粉絲,就算沒(méi)有任何認(rèn)證的,也有幾萬(wàn)粉絲,標(biāo)簽都掛著“世間”、“永恒”、“彼岸”等美好的詞匯。

在中國(guó),活佛、法王、仁波切從未像現(xiàn)在這樣流行過(guò)。即便明武宗曾迷戀密宗,《金瓶梅》中也曾出現(xiàn)過(guò)有關(guān)藏傳佛教的段落,但影響畢竟有限。

在藏地,仁波切是一種很?chē)?yán)肅的身份,一個(gè)仁波切修煉要幾十年光陰,真正的苦行僧,就算貨真價(jià)實(shí)的,如果不檢點(diǎn)自己的言行,也會(huì)被信眾拋棄。而在漢地的今天,人們甚至已無(wú)意去甄別真假仁波切,因?yàn)槿魏卧噲D去思考此中利害的人都可能被認(rèn)為是對(duì)佛的不敬。

從某種意義上來(lái)說(shuō),仁波切是一種與心靈相關(guān)的市場(chǎng)需要,從藏地來(lái)到漢地那天起,就被賦予這層光芒。希望得到救贖的人們,尋找一個(gè)上師,把自己的心靈收割,然后交給對(duì)方,等待豐收的到來(lái)……