社群商業是自媒體的唯一出路嗎?

王冠雄

狂歡了三年的中國自媒體,正出現一個引人矚目的價值分界線。

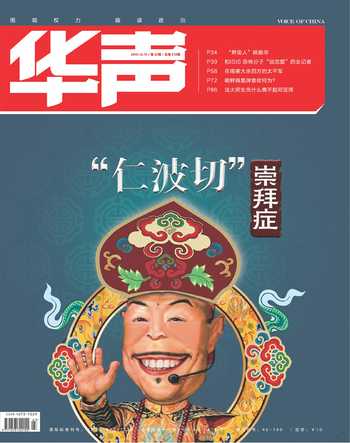

這,便是社群。譬如,知識社群羅振宇、讀書社群吳曉波等等。某種意義上講,能否及時從魅力人格體成功升級為社群,決定了自媒體這一互聯網時代激動人心的故事能走多遠。

自媒體,是以個人為核心的一切信息形式。這印證了麥克盧漢“信息即媒介”的深邃,只要你能傳遞某種受眾需要的信息,你就是媒體,這正是我們生活的這個時代最激動人心的故事——個人賦權。從2013年開始,自媒體狂野爆發,獲得了驚人的紅利。

互聯網產業從連接開始,生長成入口級產品之后,再做生態體系。換言之,我認為未來互聯網主流商業模式的遞進將是:首先是連接,即創建一個與核心用戶連接的產品和服務。然后把它做到極致,做到別人趕不上,從而打造成入口級產品;最后是生態,通過入口級產品做大生態,構建獨有的微生態系統。

譬如,騰訊以社交作為連接,以QQ和微信作為入口級產品,成功打造了游戲、網站、電商等一系列生態。360以安全作為連接,以360安全衛士作為入口級產品,成功打造了瀏覽器、導航、搜索、助手等一系列生態。不光是BAT等互聯網巨頭如此,即便量級較小的自媒體也遵循了這個規律。

我認為,生態有四個層次:首先只是一個單點,縱向的是垂直生態鏈(線),橫向的是異業生態圈(面),終極的是“生態鏈+生態圈”的復雜生態系統(體)。藉此,企業完成了從點延伸到線、面和體的偉大進化。

以自媒體為例,第一步,大家都是從獨特內容起家,迅速拔高為魅力人格體這個至強單“點”。這是1.0,標志是是否有“魅力人格體”。第二步,得以沿著上下游鏈條迅速拉長成“線”,比如賣貨、培訓、投資等。這是2.0,標志是是否完成了“內容+衍生業務”。第三步,通過各種異業深度合作擴張成“面”,跨界即連接,從單個行業走向整個產業,影響力得以指數級上升。這是3.0,標志就是是否有高活躍社群!第四步,形成真正的生態系統。這是4.0,腦洞不能一下開得太大,具體按下不表。

現在看,無論是主打知識視頻的羅振宇、主打讀書的吳曉波,主打互聯網+轉型的我,主打汽車行業的玩車教授,主打金融行業的八卦女,甚至是主打情感路線的燕公子、陸琪、不加V,都在沿著這個路線一步步進化。

這是規律,不以人的意志為轉移。但萬變不離其宗,點、線、面、體的自始至終的核心,都是“入口級產品”。

產品是什么?產品的本質,是滿足特定用戶的特定需求的解決方案。它不一定是商品,也可以是服務,呈現形式多種多樣。再怎么變,成功的產品,始終是滿足了一部分用戶。以韓寒為例,他的基(nao)本(can)盤(fen)其實一直沒變過:80后、小清新,憑借這個,他能從當紅博主一路打怪升級到雜志、APP、電影、餐館。“小四”郭敬明的路數也差不多。

當然了,大家的說辭都很先進、很時髦,叫粉絲經濟。其實,粉絲=用戶,鐵桿粉絲=付費用戶,只不過用互聯網性感的語言重新講述了一遍。

那么,什么是社群?賽斯高丁說社會是由人組成的,人依附于各種組織。一群人要形成社群,只需要兩個條件:共同興趣和溝通方式。人們期待著關聯,發展和新事物,他們期待著變化,人之本性就是要有歸屬感。大到政治運動,小到明星粉絲,道理類似。

而當人群通過互聯網快速聚合成社群,而且有了領袖。領袖向社群注入了信仰,這種信仰又被社群高度接受。這時,社群就有了巨大力量,這種力量將無堅不摧。偉大的互聯網,尤其是“連接一切”的微信,給建立社群提供了無與倫比的狂野力量。

其實,自媒體—自商業—自組織的這條大脈絡是十分清晰的。社群其實就是自組織,只不過在中國語境下講“組織”有風險。某體制內的人親口跟我說:在我國只能有一個組織,你們不要瞎叫自找麻煩,所有自媒體、自商業,到了自組織大家就心照不宣地叫“社群”了。

以前自媒體的商業化往往停留在“自商業”這個層面:靠魅力人格體做做力所能及的周邊生意,說到底還是玩自己。而社群的含義,是魅力人格并不變現,而是拉動社群形成和壯大;當社群規模超過群體智慧的臨界點之后,社群本身會進入自組織、自運行的“失控”狀態中。如果你不相信這一點,就說明你并不真正相信互聯網的力量。

隨著自媒體大爆發以來,這三年,各大平臺都在爭奪自媒體資源。譬如:微信公眾號、微博自媒體、百度百家、新浪搜狐網易鳳凰等各大門戶,今日頭條、一點資訊、天天快報等推薦引擎,喜馬拉雅等互聯網音頻平臺,連360、優酷等也不忘做一個自媒體平臺。

因為,移動互聯網技術正在重估一切內容價值,自媒體率先吃上了螃蟹,成了自帶流量的一個個零散入口。更可貴的是,那些優質的自媒體們其實本質上都是一個個IP。譬如屌絲男士、萬萬沒想到等視頻自媒體,都有雄厚的粉絲,有社群,所以才能拍起了電影而且大賣!既然是以自媒體形式呈現的、以魅力人格體為核心的社群,就不是賣字(內容),而是賣自己——這才是IP的精髓。

因此,能否抓住自媒體升級為社群這一小風口,幫助自媒體們沉淀鐵桿用戶,就成了互聯網平臺的當務之急。自媒體們的社群在哪些平臺上最好沉淀,哪些平臺自然就是成功入口,這是互相依賴的事兒。

舉一個例子,當年互聯網巨頭一窩蜂去做智能手機,而騰訊的策略卻是:做好以微信為核心應用的平臺,讓用戶和開發者都黏在上面,入口也就自然成了,然后再不斷做大生態。所以我一再說:入口是長出來的,不是設計出來的。

最近讓我印象深刻的是微博,12月9日,由微博主辦的“V影響力峰會”上,微博CEO王高飛發表了演講《新媒體的黃金時代》。王高飛表達了對新媒體品牌價值的重視,強調流量不等于品牌價值。而業界關注的是,微博副總裁曹增輝公布的微博2016發展計劃,以及對垂直行業大V社群的扶持計劃。

根據這份計劃目標,2016年微博將為內容作者帶來超過4億元的收入,其中廣告分成收入2.1億,并支持品牌客戶直接贊助作者;付費業務收入達到2億,其中長文單篇付費和視頻付費業務各占1億,支持價格自定義。

此外,微博還將推出全新長微博產品——頭條文章,已首批邀請人民日報、央視新聞、俠客島等20個媒體入駐。微博與秒拍合作的視頻直播產品也將在年底上線,支持彈幕、點贊、打賞。

扶持垂直V,將進一步強化微博的社群化。垂直大V獲得更多推薦機會,有利于圍繞垂直V形成更多興趣社群,并提高活躍度。而建立社群內的信息生態和商業生態,粉絲將成為垂直V主要的收入來源。

由此,微博作為平臺方的定位也更為明確:做媒體的媒體,讓作者自己生產內容,幫助作者與粉絲建立聯系形成社群。

據我所知,其他主流互聯網平臺都將發布類似計劃,自媒體的社群春天就要來了。

現在,中國自媒體的創業者們站在了一個戰略分水嶺上:繼續做大自媒體,還是從自媒體升級成為社群商業?如果能夠真正從“魅力人格體”成長為高活躍、高黏性的超級社群,以C2B方式反打電商,未來不可限量。

有用戶,那是極好的。但有社群,才真正無所畏。 摘自微信公號:新榜