印軍“越界拆除中方哨所”究竟多大的事?

據新德里電視臺報道,印度內政部一名消息人士透露說,中國近期一直在印中巡邏線“拉達克地區”附近修建一座觀察哨所,印度對此持反對態度。9月11日,印度軍隊和邊防警察部隊派人越界拆毀了中國在建的哨所,雙方軍隊遂在這一地區發生對峙。

印媒所說的“拉達克地區”,是指印控克什米爾地區的一部分,位于青藏高原的西部邊緣,主要包括列城及其周圍地區,海拔在3000到6000米之間。然而,在歷史上,拉達克是中國西藏的一部分,至今該地區的大多數居民仍是藏人,語言、文化、宗教與西藏相同,中國政府從未承認印度對該地區享有管轄權。

拉達克地盤不大,但為什么會經常出現中印軍隊對峙的局面呢?因為印軍認為只要占據了這塊有利地形,既可以觀察我國軍隊在自己領土上的活動情況,又可以眺望巴基斯坦控制的克什米爾地區的喀喇昆侖公路。

問題是這塊土地在我國的邊界線一側。中方此次修建的哨所位于德普桑平原,毗鄰道拉伯格玉爾地和喀喇昆侖山關口兩大戰略要地。道拉伯格玉爾地是印度駐錫亞琴冰川部隊補給線上的前沿著陸場,喀喇昆侖山關口則是中巴之間的重要陸地連接紐帶。印度在該地區派駐大批軍隊。2013年也是在這一地區,印度指責中國軍隊“入侵”扎營,中國對此予以否認。

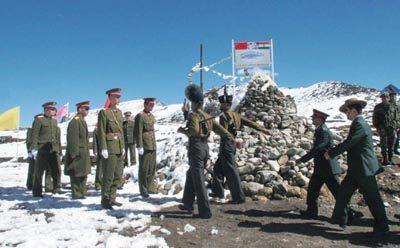

中印兩國圍繞“拉達克地區”的摩擦,并非罕見。中印兩軍曾在2014年陷入為期三周的僵持,印方聲稱解放軍排級部隊自2013年4月15日起“深入印度領土19公里”,并陸續搭設5座帳篷。印度陸軍則搭起12座帳篷,兩軍相隔300米。在西方輿論場,此次中印軍隊對峙事件被形容為“1.5萬英尺高空的對峙”。

由于中印邊界線尚未劃定,兩國對國界和控制線的認定不一樣。中印軍隊按照各自對控制線的理解和習慣制定巡邏路線,但不排除雙方的巡邏路線有交叉的可能,這容易引發矛盾。在各自的控制線內修建哨所和觀察哨等設施,中印雙方都有先例。

那么,印軍是不是真的越過實控線做了那樣的事情,消息來源是否真實可靠呢?消息來源只有印媒,感覺不是那么可信。這就存在兩種情況:

第一種情況:消息可信度不高,最起碼是與客觀事實存在很大的偏差。

綜合報道中,很多印度評論家都不確定這件事,甚至覺得不可思議,現在印度媒體自己也是模棱兩可。畢竟印度媒體自己說是傳言印軍跑到中國境內去拆的,而不是跑到所謂的爭議領土去拆的。那么,你覺著這可能么?自己越境拆別人的建筑了還大肆宣揚,真不怕打起來不占理么?

而9月14日外交部發言人洪磊主持例行記者會時,有記者問:據報道,中印軍隊在邊境地區發生“對峙”,印方稱中方在敏感地區修建了一座瞭望塔并對此表示反對,雙方在邊境地區都增加了軍力部署。中方對此有何評論?

洪磊答:據我了解,中印邊境地區目前不存在“對峙”情況。中國邊防部隊一貫在實控線中方一側活動。中方致力于維護兩國邊境地區的和平穩定。我們希望印方就有關問題做出澄清,與中方共同努力,從兩國關系大局出發,切實維護邊境地區的和平與安寧,為兩國關系的發展營造良好氛圍。

所以說,如果真有越界,那不可能中國這邊這么平靜的,就算雙方邊界一直沒明確,但是兩個國家基本都已經認同了目前雙方的巡邏路線,就是雙方邊界這一事實。

因此,這個消息的真實性,有待考證。

第二種情況:真有這樣拆毀哨所的事。

其實,筆者覺得,這也不是什么驚天動地的大事。印度經常發生媒體與中下級軍官聯合操作,裹脅民意,以下克上倒逼印軍高層和印中央政府,這樣的事是有據可查的。即便事實當真如印媒所述,那么印軍這么做的目的或動機何在?是出于炫耀?還是出于報復?如果是后者,那么就呵呵了。

其實這樣的事情在中印邊境是常態,所謂的哨所,也就是簡易窩棚,搭建和拆毀都容易,兩邊互相拆臺是經常的,可印度媒體就喜歡報道這些雞毛蒜皮的小事。

事實上,只要不是動靜過大,一般兩邊軍官例會后就會解決,因為中印目前還沒到大動干戈的地步。

這種局面在中印邊境常見,要是為一座哨所被別有用心的人挑撥離間打起來的話,整個西方做夢都要笑醒了。

再啰嗦一次,這樣的“摩擦”司空見慣,我們不妨再看看一條“舊聞”:

印度防長安東尼剛離開中國,印度《每日新聞與分析報》2013年7月9日就宣稱,2013年6月17日中國解放軍邊防巡邏部隊再次入侵印中邊界印度一側,拆除印方在楚瑪爾地區設置的高清監視攝像頭,還用“流利的”印地語向當地人喊話威脅,要求他們離開“中國領土”。

這樣奇葩的不講政治的媒體,看看也是醉了。

最后,我們不妨來聊聊1962年的中印戰爭。

1962年10月,印度當局錯誤地估計形勢,向我發動了大規模的武裝進攻。我西藏、新疆邊防部隊被迫進行自衛還擊。這次自衛還擊戰,在中印邊境東段和西段進行。從1962年10月20日開始,至11月21日基本結束,歷時1個月,經歷了兩個作戰階段。

第一階段,自10月20日至28日。主要反擊方向為克節朗——達旺地區。

戰前,印軍在東段和西段的兵力約22000人。

我軍投入作戰的部隊有:西藏邊防部隊4個多團、新疆邊防部隊1個多團和昌都、林芝、山南分區的部隊。

在克節朗方向,我軍根據印軍布勢前重后輕、翼側暴露、正面寬、縱深淺的特點和地形,采取了迂回側后,包圍分割,各個殲敵的戰法。

自20日上午7時30分開始反擊至當天下午,便大部殲滅了該地印軍。接著,分兵5路,齊頭并進,乘勝追擊,于24、25日,先后進駐車新橋、達旺等地。在西段地區,我軍于20日8時25分對入侵加勒萬河谷和紅山頭之敵發起反擊,經1小時戰斗,全殲該敵。

第二階段,自11月16日至21日,主要反擊方向為西山口——邦迪拉地區和瓦弄地區。

戰前,印度當局從全國各地調兵遣將,使東西兩段總兵力增至3萬人。我軍投入作戰的兵力也增加到13個多團并一部分炮兵。

在西山口至邦迪拉方向,我軍根據印軍布勢特點,以部分兵力反擊西山口,打敵之頭;以部分兵從兩翼夾擊申隔宗、略馬東,擊敵背腹;另以部分兵力實施遠距離、大縱深的迂回,直插德讓宗、邦迪拉之間,斷敵退路。

這樣,便形成了對西山口、德讓宗地區之敵的多路向心合擊,經1天激戰,我軍占領西山口、德讓宗、申隔宗,殲滅印軍一部。19日,占領邦迫拉,并于略馬東地區圍殲近千名逃敵。

在此次中印邊境自衛反擊戰中,印軍“王牌旅”——第四師第七旅被我軍全殲,旅長達爾維準將被俘,印度舉國震驚,總理尼赫魯痛心疾首。