父母沖突影響青少年的社交焦慮:消極表征和人際不安感的間接效應*

寧嘉鵬 朱亞莉 楊 勇 郭 雙

進入21世紀,社交焦慮作為影響人類心理健康的負性情緒受到廣泛關注[1-2]。社交焦慮是指對一種或幾種人際情境產生強烈的憂慮、緊張不安,甚至是恐懼的情緒反應和回避行為[3]。具體表現為:個體無法抑制或改變過分的、不合理的擔心,同時伴有某些生理性的反應,乃至社會功能受損,且損害程度比其它焦慮更為嚴重[4-7]。受到發展情境論和人類發展生態學模型的影響,家庭環境對個體發展和社會適應的影響開始得到研究者的廣泛關注[8],李彩娜等認為,家庭結構、家庭功能、家庭沖突等家庭環境因素是影響個體社會適應狀況的重要因素之一[9]。雖然以往大量研究考察了社交焦慮的各種影響因素[10-14],研究者仍然有必要探討父母沖突對社交焦慮的影響。

父母沖突(Interparental conflict)是指父母之間由于意見不一致或其它原因而產生的言語或身體性的攻擊與爭執[15]。近年來,父母沖突影響青少年社交焦慮等適應問題的內部機制得到國內外學者的廣泛關注[16-18],研究結果發現,父母沖突較多的孩子適應問題也較多[19-20]。認知-情境理論認為,對父母沖突的認知評估(Cognitive appraisal)決定父母沖突對孩子的影響程度,評估過程受到父母沖突的頻率、強度、解決程度等父母沖突特征,以及情緒氛圍等情境因素的影響[21]。父母間的交往互動為兒童提供了最早的和最經常的人際互動榜樣。如果父母經常發生沖突,并給兒童造成威脅感,他們很有可能對一般人際交往也產生消極預期,擔心人際交往會給自己帶來傷害,從而產生社交焦慮[22]。情緒安全感理論(Emotional security theory,EST)指出,父母沖突影響兒童的情緒調節能力,使其缺乏情緒安全感,表現為兒童對自身和家庭幸福的意義產生消極的內部表征;消極表征導致兒童預期父母沖突會對父母關系和自身幸福帶來損害,屬于情緒不安感的認知成分,而情緒不安感在父母沖突與兒童適應問題之間起中介作用[23-24]。綜上所述,消極表征和人際不安感可能是父母沖突影響社交焦慮的間接因素。

研究者指出,在解釋父母沖突影響兒童適應問題的內部機制上,認知-情境理論與情緒安全感理論的觀點是互補的[25]。從認知-情境理論和情緒安全感理論出發,本研究假設,頻繁暴露于父母沖突的孩子,其父母沖突作為一種負性經歷,容易使孩子產生消極信念和消極期望,如果這些信念和期望泛化到家庭外的人際交往中,產生人際不安感(Interpersonal insecurity),就會進而導致孩子在與他人交往時產生社交焦慮。

社交焦慮多發生在青少年時期[26-27],近年來,隨著學業壓力的增加和父母期許的提高,青少年正承受著越來越多的壓力,各種壓力因素便更容易引起他們的社交焦慮等適應問題。羅伏生等[28]的研究也發現,中學生比大學生報告更多的焦慮癥狀。因此,本研究選取高中生作為被試,檢驗消極表征和人際不安感在父母沖突與社交焦慮之間的間接作用。

1 對象與方法

1.1 對象

采用方便取樣法,選取武漢市某高中的學生進行問卷調查。發放問卷500份,收回有效問卷481份(96.2%)。其中,高一男生130名,女生111名;高二男生144名,女生96名。被試的年級和性別分布無顯著關聯(χ2=1.80,P=0.198)。

1.2 方法

1.2.1 父母沖突兒童知覺量表(Children's Perception of Interparental Conflict Scale,CPIC)[29]原始問卷由Grych等人編制,共49題,包括沖突頻率、威脅知覺、自責等9個維度。根據以往研究者的經驗[30],本研究選取前3個維度(即沖突頻率、沖突解決情況和沖突強度)作為父母沖突的測量指標,共19題,采用4點計分,從1“不符合我”到4“符合我”。對所選擇的3個維度進行CFA分析,擬合指標如下:χ2/df=3.96,NNFI=0.94,IFI=0.95,CFI=0.95,GFI=0.89,RMSEA=0.079。實測時沖突頻率、沖突解決和沖突強度分量表的Cronbach's α分別為 0.66、0.76、0.80,總量表Cronbach's α 為0.89。

1.2.2 消極表征分量表[31]Davies等編制的父母關系安全感量表共37題,包括7個維度,測量兒童在父母沖突情境中的情緒不安感水平。對原始問卷進行CFA 分析,擬合指標如下:χ2/df=3.54,NNFI=0.85,CFI=0.87,GFI=0.80,RMSEA=0.073,表明該問卷結構效度良好。本研究選擇破壞性家庭表征(比如,“我擔心父母因為爭吵而離婚”)和蔓延性家庭表征(比如,“我擔心父母發生爭吵時會責備我”)兩個維度作為消極表征,包括8題,項目作答采用4點計分,從1“不符合我”到4“符合我”。實測時消極表征維度的 Cronbach's α 為 0,73。

1.2.3 人際不安感分量表[32]人際不安感分量表來自安莉娟和叢中編制的安全感量表,包括8個題目(例如:“我從來不敢主動說出自己的想法”),項目作答采用5點計分,從1“非常不符合”到5“非常符合”分數越高表示越符合。計算維度總分,分數越高,表示安全感越低。對該維度進行單因子模型驗證,擬合指數如下:χ2/df=2.57,NFI=0.93,CFI=0.97,GFI=0.95,RMSEA=0.057。本研究中人際不安感分量表的 Cronbach's α 為 0.76。

1.2.4 社交焦慮分量表[33]社交焦慮分量表選自Fenigstein,Schieier和Buss編制的自我意識量表,包括6個題目(例如:“當眾演講讓我感到焦慮”),項目作答采用5點計分,從0“非常不符合”到4“非常符合我”。對該維度進行單因子驗證,擬合度指標如下:χ2/df=1.64,NNFI=0.98,CFI=0.99,GFI=0.99,RMSEA=0.04。本研究中社交焦慮分量表的Cronbach's α 為 0.72。

1.3 統計處理

采用SPSS 18.0對所得數據進行相關分析,用LISREL 8.70對結構方程模型進行驗證。

2 結果

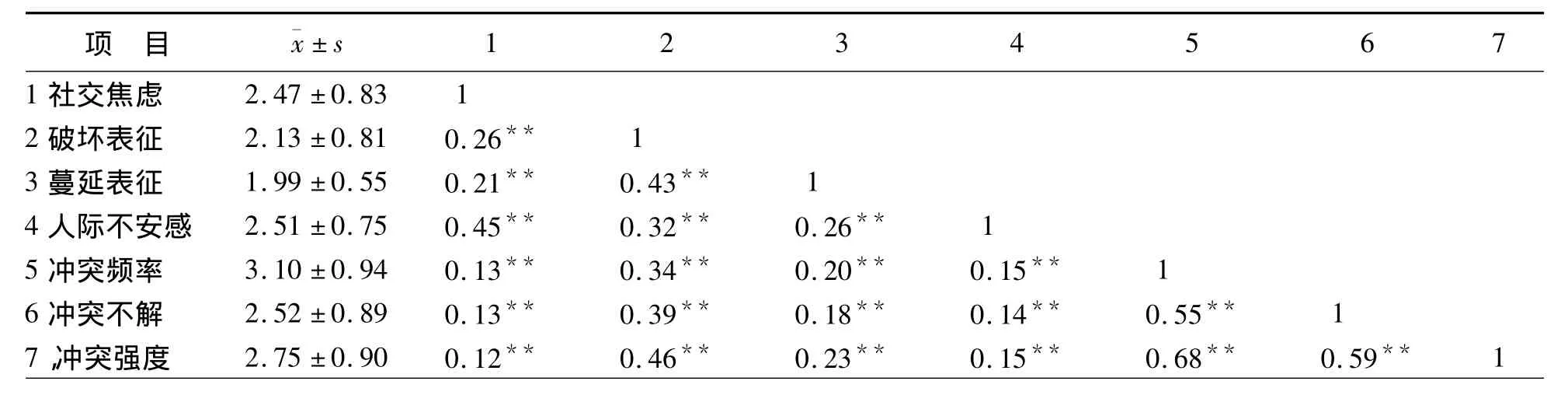

2.1 父母沖突、消極表征、人際不安感與社交焦慮的相關

見表1。父母沖突水平與消極表征、人際不安感以及社交焦慮均呈現顯著正相關;消極表征與人際不安感以及社交焦慮顯著正相關;人際不安感與社交焦慮也呈顯著正相關。變量之間的相關模式與 假設的變量關系一致。

表1 研究變量的均值、標準差及變量間相關系數表(n=481)

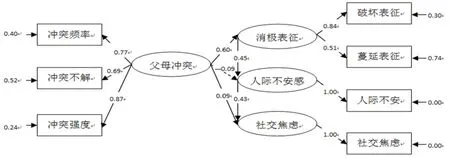

2.2 消極表征和人際不安感在父母沖突與社交焦慮之間的間接效應模型建構

以父母沖突作為自變量,消極表征和人際不安感為間接變量,社交焦慮為因變量,建立消極表征、人際不安感在父母沖突與社交焦慮之間的間接效應模型M,見圖1。利用LISREL 8.70對模型進行檢驗,得到模型的擬合指數為:χ2/df=1.83、NFI=0.98、NNFI=0.99、CFI=0.99、IFI=0.99、GFI=0.99、MSEA=0.04,說明此模型擬合良好。消極表征和人際不安感產生的間接效應占總效應的比例為40.06%。

圖1 消極表征和人際不安感在父母沖突與社交焦慮之間的間接效應模型M

3 討論

本研究考察消極表征和人際不安感在父母沖突和青少年社交焦慮之間的間接作用,較為深入的揭示了父母沖突如何通過消極表征影響其人際不安感,進而影響社交焦慮,從而為緩解由父母沖突引發的青少年社交焦慮提供理論指導,同時再次支持了認知-情境理論和情緒安全感理論。研究結果顯示,父母沖突、消極表征、人際不安感均和社交焦慮顯著正相關,說明父母沖突水平越高,孩子的消極表征越高,人際不安感越強,社交焦慮越嚴重。間接效應模型擬合數據良好,表明父母沖突對青少年社交焦慮既有直接影響,也通過消極表征和人際不安感的間接作用對社交焦慮產生促進作用。

家庭是青少年社會化的最早場所,父母沖突是青少年在家庭中經常經歷的壓力性生活事件。長期暴露于父母沖突會導致青少年對人際交往情境產生消極表征,父母沖突水平越高,青少年對父母關系的表征和期望越消極,同時也影響到他們對其他人際交往情境的解釋和應對,引起人際不安感,進而導致社交焦慮。這也與以往的研究結論相一致[5,34-36]。

本研究提示,教育工作者和父母本人要關注父母沖突給青少年心理健康帶來的消極影響,尤其是對社交焦慮等情緒適應問題的影響。日常生活中父母應有意識地避免在孩子面前發生沖突,如果發生沖突,要及時向孩子解釋并進行情緒上的安撫。心理與教育工作者也要多關注經常暴露在父母沖突環境下的孩子,給予他們必要而及時的心理輔導,通過防止他們形成消極表征和人際不安感來避免其社交焦慮的產生。

[1]田黛,陸運清,安曉強,等.學業自我效能感、社交焦慮對大學生主觀幸福感的影響研究[J].中國健康心理學雜志,2012,20(8):1241-1243

[2]李玲玉.大學生社交焦慮、依戀與心理健康的關系研究[J].中國健康心理學雜志,2010,18(2):186-189

[3]郭曉薇.大學生社交焦慮成因的研究[J].心理學探新,2000,20(1):55-58

[4]錢銘怡,王慈欣,劉興華.社交焦慮個體對于不同威脅信息的注意偏向[J].心理科學,2006,29(6):1296-1299

[5]魏征新,霍莉欽.大學生社交焦慮與成人依戀類型的關系研究[J].中國健康心理學雜志,2009,17(8):954-957

[6]American Psychiatric Association.Diagnostic and statistical manual of mental disorders(4th ed.)[M].Washington,DC:American Psychiatric Association1994

[7]孫配貞,江紅艷,趙輝.初一新生內隱、外顯自尊與社交焦慮的關系研究[J].中國健康心理學雜志,2008,16(1):116-118

[8]徐夫真,張文新,張玲玲.家庭功能對青少年疏離感的影響:有調節的中介效應[J].心理學報,2009,41(12):1165-1174

[9]李彩娜,張曼,馮建新.家庭功能與社會適應:個人自主的中介作用[J].心理發展與教育,2010,26(4):371-377

[10]彭純子,鄧盤月,馬惠霞,等.大中學生社交焦慮特征初探[J].中國健康心理學雜志,2004,12(4):241-243

[11]李媛媛,楊曉慧,張林.父母教養方式與社交焦慮的關系:拒絕敏感性、成人依戀的中介效應[J].中國健康心理學雜志,2013,21(3):444-446

[12]孫淑晶,趙富才.大學生一般自我效能感、應對方式與社交焦慮的關系研究[J].中國健康心理學雜志,2008,16(3):305-307

[13]王瑩,金曉君,任玲君,等.大學生心理一致感、社交焦慮和氣質類型的相關性[J].中國健康心理學雜志,2014,22(1):140-142

[14]李媛媛,楊曉慧,張林.父母教養方式與社交焦慮的關系[J].中國健康心理學雜志,2013,21(3):444-446

[15]池麗萍.認知評價在婚姻沖突與兒童問題行為之間的作用:中介還是緩沖[J].心理發展與教育,2005,21(2):30-35

[16]陳武,周宗奎,王明忠.高中生父母沖突與抑郁:自尊的中介作用[J].中國臨床心理學雜志,2013,21(1):136-138

[17]Tschann J M,Flores E,Van Oss Marin B,et al.Interparental conflict and risk behaviors among mexican america adolescents:A cognitive- emotional model[J].Journal of Abnormal Child Psychology,2002,30(4):373-385

[18]蘇英,洪煒,崔軼.目睹父母間沖突與兒童行為問題[J].中國臨床心理學雜志,2013,21(3):486-489

[19]Harold G T,Shelton K H,Goeke - Morey M C,et al.Marital conflict,child emotional security about family relationships,and child adjustment[J].Social Development,2004,13:350-376

[20]楊阿麗,方曉義,林丹華.父母沖突、青少年應對策略及其與青少年社會適應的關系[J].心理發展與教育,2002,18(1):37-43

[21]Grych J H,Fincham F D.Marital conflict and children's adjustment:A cognitive - contextual framework[J].Psychology Bulletin,1990,108:267-290

[22]王明忠,周宗奎,范翠英,等.父母沖突對青少年社交焦慮的影響:序列中介效應分析[J].心理發展與教育,2013,29(2):166-173

[23]Davies P T,Cummings E M.Marital conflict and child adjustment:An emotional security hypothesis[J].Psychological Bulletin,1994,116:387-411

[24]Davies P T,Cummings E M.Exploring children's emotional security as a mediator of the link between marital relations and child adjustment[J].Child Development,1998,69:124-139

[25]Siffert A,Schwarz B.Parental conflict resolution styles and children's adjustment:Children's appraisals and emotion regulation as mediators[J].The Journal of Genetic Psychology,2011,172(1):21-39

[26]Kushner M G,Sher K J,Beitman B D.The relation between alcohol problems and the anxiety disorders[J].American Journal of Psychiatry,1990,147:685-695

[27]Rapee R M,Heimberg R G.A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia[J].Behavior Research and Therapy,1997,35:741-756

[28]羅伏生,沈丹,張珊明.青少年焦慮和抑郁情緒特征研究[J].中國臨床心理學雜志,2009,17(4):468-470

[29]Grych J H,Seid M,Fincham F D.Assessing marital conflict from the child's perspective:The children's perception of interparental conflict scale[J].Child Development,1992,63:558-572

[30]Rogers M J,Holmbeck G N.Effects of interparental aggression on children's adjustment:The moderating role of cognitive appraisal and coping[J].Journal of Family Psychology,1997,11:125-130

[31]Davies P T,Forman E M,Rasi J A,et al.Assessing children's emotional security in the interparental relationships:The Security in the Interparental Subsystem Scales[J].Child Development,2002,73(2):544-562

[32]安莉娟,叢中.安全感研究述評[J].中國行為醫學科學,2003,12(6):698-699

[33]Fenigstein A,Scheier M F,Buss A H.Public and private self-consciousness:Assessment and theory[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1975,43(4):522-527

[34]嚴標賓,鄭雪.農村小學生父母養育方式與社交焦慮的關系[J].中國心理衛生雜志,2006,20(5):291-293

[35]楊阿麗,方曉義,涂翠平,等.父母沖突、青少年的認知評價及其與青少年社會適應的關系[J].心理與行為研究,2007,5(2):127-134

[36]蘇英,洪煒,崔軼.目睹父母間沖突與兒童行為問題[J].中國臨床心理學雜志,2013,21(3):486-489