P300與認知加工:方法、機制和應用*

肖英霞

認知是大腦對客觀世界的信息加工活動,包括感知、注意、記憶、言語、思維等心理過程,它是由復雜的神經活動來實現的。通過ERP技術探究大腦認知加工的神經電生理活動時,通常會在300ms左右記錄到一個正成分,即P300波。大量研究表明,P300是ERP的第一個內源性成分,它較少受刺激表面物理性質的影響,與人類高級心理活動密切相關[1-2]。從Sutton最初發現P300至今,研究者致力于探討P300與認知加工之間的內在聯系,相關的研究提出了一些建設性的理論,但同時也存在很大的分歧和爭論。

Isreal認為,P300反映了大腦的注意加工過程,當新異刺激出現,大腦需要投入注意資源去辨別和評價刺激,因而會誘發 P300[3]。Donchin則認為,P300的產生和工作記憶的更新有關,并提出了背景更新理論模型(Context-updating theory)來解釋P300的產生[4]。該理論認為,信息以一定的形式存儲在大腦(記憶)中,這種表征形式被稱為“圖式”,新的刺激輸入之后,大腦會把新的刺激和已有的刺激圖式進行比較。當新輸入的刺激和原有的刺激相同時,當前記憶圖式不會發生改變,只會誘發和感知相關的N1、P2、N2等成分;而當新輸入的刺激與記憶中的刺激不同時,大腦就要對當前的場合模型進行更新,從而誘發了P300。后續的研究提出了一些新的理論來解釋P300的產生,如Verleger認為P300代表了感知和反應之間的神經聯系[5];Soltani指出P300與大腦的抑制加工有關,當新刺激出現時,大腦抑制無關信息的加工,同時把注意集中到目標刺激上[6]。Moti研究發現,沒有意識到的信息,同樣可以誘發P300,說明其代表了大腦對刺激的潛意識加工[7]。隨著ERP技術在心理研究中的廣泛應用,針對P300的研究取得了許多具有理論和應用價值的研究成果。然而就像人們還不十分了解認知加工一樣,對P300的研究也十分的膚淺,關于它的特性,以及它如何反映認知加工過程的仍存在著很多的爭論。本文從認知神經心理的角度,探討有關P300的心理實驗方法、心理機制及其在認知障礙研究中的應用,這將為揭示P300的心理意義,以及進一步認識大腦的認知加工過程提供重要的理論支持。

1 誘發P300的心理實驗方法

1.1 Oddball范式

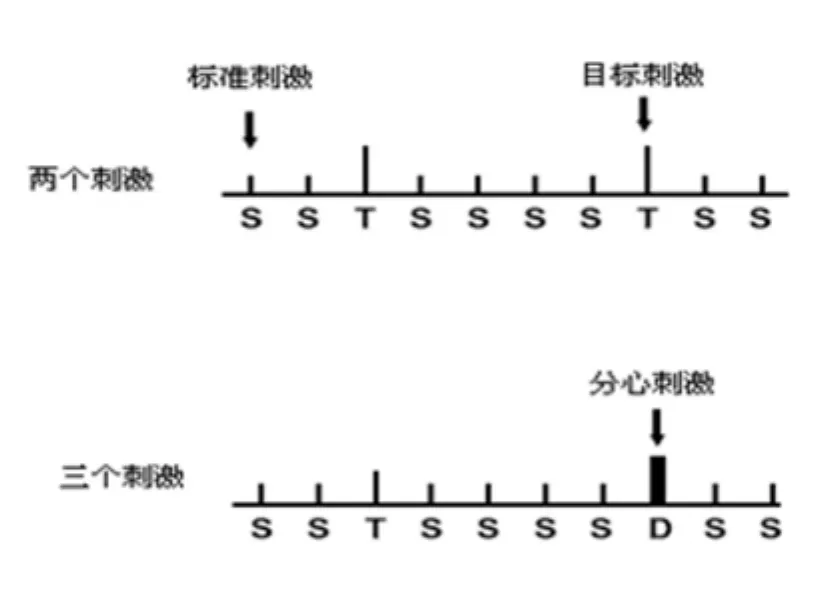

在ERP研究中,通常采用Oddball范式來誘發P300。Oddball范式的實驗過程是隨機向被試呈現兩種不同的刺激,即目標刺激和標準刺激,其中目標刺激出現的概率要遠遠小于標準刺激(目標刺激概率為20%,標準刺激出現的概率為80%),而被試只對目標刺激進行反應(見圖1)。在oddball范式中,P300的波幅和潛伏期隨著任務變量而發生改變,這些變量包括刺激的數目、目標刺激的概率以及時間間隔。

Snyder通過改變刺激的數目,發現了P300的亞成分,該研究在刺激序列中呈現3個刺激,即在標準刺激和目標刺激中加入分心刺激,被試同樣只對目標刺激做出反應,不對分心刺激反應[8]。3個刺激的實驗中發現了P300的兩個亞成分P3a和P3b。被試雖然不對分心刺激做出反應,但分心刺激卻誘發P3a,它的潛伏期較短(200~280ms),主要分布在額葉-中央區域,研究者認為它與大腦的抑制以及新異刺激的加工有關。目標刺激可以誘發P3b,它的潛伏期較長的(300~600ms),主要分布在頂葉區域,經典的P300實際上就是P3b。

Polich在oddball范式中通過改變目標刺激的概率,發現了P300的適應現象[9]。該研究把目標刺激出現的概率分別設置為 0.1、0.3、0.5、0.7、0.9,結果表明,P300的波幅與目標刺激出現的概率成反比,即目標刺激出現的概率越大,P300的波幅越小,當目標刺激出現的概率達到0.9時,幾乎不能夠誘發 P300。Lindin的研究也得出了相同的結論[10],該研究采用聽覺oddball范式,把500個刺激分成5個區組,每個區組中會隨機插入20個目標聲音,5個區組依次呈現。研究結果表明,從區組二開始,P300的波幅出現了顯著的降低。目標刺激的重復出現導致了P300波幅的降低,研究者把這種現象稱作P300的適應,其原因是大腦對重復出現的目標刺激出現了適應性,不需要更多的注意資源去加工刺激,從而使P300的波幅下降。

在刺激的數目和概率不變的情況下,時間因素成為影響P300波幅和潛伏期的獨立變量,包括目標刺激的時間間隔(Target-to-target interval,TTI)和標準刺激的時間間隔(Nontarget-to-nontarget interval,NNI)。研究最初發現目標刺激的時間間隔對P300產生影響,目標刺激時間的間隔越長,P300的波幅越大,潛伏期越短,當目標刺激出現的時間間隔為6~8秒時,所誘發的波幅最大[11]。而近期的研究發現標準刺激的時間間隔(NNI)同樣影響P300的波幅,當 NNI增大時,標準刺激的P300波幅增大[12]。刺激的時間間隔決定了大腦重新分配資源所需要的時間,當目標刺激的時間間隔變長時,大腦就有充足的注意資源分配到兩個任務上,進而導致P300波幅增大。但是標準刺激和目標刺激的P300時間效應存在一定的差異,這也是未來研究的方向之一。

圖1 Oddball范式實驗過程

1.2 Go/NoGo范式

傳統的oddball范式僅要求被試做出簡單的判別和反應,而Go/NoGo范式則在Oddball范式基礎上增加了任務的難度,可以用來探索更復雜的認知加工活動。該范式的實驗過程是隨機向被試呈現一系列刺激,刺激可分為線索和目標刺激,被試需要對線索后的目標刺激進行反應。Bekkera的實驗中[13],以字母A為線索,X為目標刺激,當字母 X出現在線索A之后就需要做出反應(Go);其它字母出現在A之后需要抑制反應(NoGo)。ERP數據疊加發現,Go和NoGo兩種實驗條件都會誘發P300,但波幅和腦區卻存在很大的差異,與Go實驗條件相比,NoGo條件下所誘發的P300的波幅更大,潛伏期更長,而且更多集中在額葉中央區域,研究者把這種現象稱為 P300的 NoGo效應[14]。P300的 NoGo效應說明在兩種實驗條件下,大腦的加工機制不同:Go實驗條件所誘發P300的性質與Oddball范式相同,即對新異刺激的辨別和反應;而NoGo條件誘發的P300則與大腦的抑制加工有關,即要抑制即將發生的行為反應。此外,Go/NoGo范式中Go和NoGo刺激出現的概率相同,該實驗過程可以有效的控制刺激偏差對大腦的影響,而主要用來探討大腦的抑制加工。

2 P300的認知加工機制

注意、記憶和抑制等是大腦基本的認知加工活動,作為ERP的第一個內源性成分,P300是如何反映這些認知加工?大量研究顯示,它與注意資源的分配、記憶的更新、抑制加工等認知過程相關。

2.1 P300與注意資源的分配

研究者假設P300與大腦的注意資源分配有關,所以通過雙任務的方法探討了P300與注意加工之間的關系。Allan[15]研究中采用聽覺和視覺兩個任務,相繼呈現由兩種聲音和兩種顏色分別組成的聽覺和視覺Oddball范式。該實驗分成3種任務類型:第一類任務為控制條件,即只呈現視覺刺激讓被試判斷;第二類任務是依次呈現聽覺刺激和視覺刺激,但要求被試忽視聽覺刺激,而只對視覺刺激做出反應;第三類任務同樣是在視覺刺激之前呈現聽覺刺激,要求被試默數聽覺刺激的數目的同時,對視覺刺激做反應,并強調兩個任務同樣重要。該實驗結果表明,對于聽覺oddball任務,只有第三種類型才能誘發聲音P300,而聽覺任務對后面視覺任務的P300波幅產生了影響,即當第一個任務可以誘發P300時,第二個任務P300的波幅將顯著下降。Kida[16]等的實驗中同時呈現兩個任務,第一個任務為視覺追蹤任務,同時改變追蹤任務的可預測性來改變任務的難度,第二個任務是體表感覺的Oddball范式。結果發現,當第一個任務變難,即追蹤的目標不可預測時,第二個任務P300波幅明顯下降。雙任務為什么會導致P300波幅的下降?Polich認為,P300與人的喚醒水平呈正相關,而喚醒水平決定了大腦的注意資源總量。當出現多個任務競爭的時候,總的注意資源要分配到不同任務中,致使每個任務分配到的注意量減少,而當第一個任務的難度增加時,需要更多的資源分配給第一個任務,導致了第二個任務資源的減少,表現為P300波幅降低,潛伏期延長。雙任務的研究證實P300代表了注意資源在任務之間的分配,而且這種資源的調控不受刺激物理特征的影響,它反映了大腦對資源的中央調控。

2.2 P300與記憶加工

記憶是人類主要的心理活動之一,而負責加工記憶的邊緣系統是P300的重要起源之一,這說明P300與記憶加工存在著密切的關系。研究者在記憶的編碼、存儲和提取階段,都發現了P300的心理效應。

在記憶編碼階段,Wiswede[17]采用 ERP的方法探索了自由回憶中的系列位置效應,并通過P300的變化來解釋這種記憶現象的腦機制。首先,首位刺激和末位刺激所誘發的P300成分顯著大于中間位置的刺激;其次,首位刺激和末位刺激P300的大腦激活模式不同,300~400ms時間窗口中,額葉區域出現了明顯的首位效應,而沒有出現近因效應,與此相對應,頂葉區域出現了明顯的近因效應,腦區的差異證實了首位刺激和末位刺激的編碼方式不同。

在記憶的存儲和提取階段,Elward[18]的研究發現之前出現過的“舊”刺激和沒有出現過的“新”刺激相比,引發了更大的P300成分,這種現象被稱為ERP的“新舊效應”。再認理論認為再認加工分為兩個階段[19]:一個是自動的、無意識的加工,把呈現的刺激和記憶中刺激進行初步的比較;第二階段是有意識提取,并選擇一個合適的反應階段,P300反映了再認的后一階段的加工。和“新”刺激相比,被編碼過的“舊”刺激在大腦中留下了痕跡,再認時大腦對這些痕跡存在著一個有意識的提取過程,所以“舊”的單詞產生了更大的P300波幅。

2.3 P300與抑制加工

P300代表了大腦抑制加工這一觀點得到了大量實驗的證實,如 Smith[20]在Go/NoGo范式中設置了兩種反應類型,一種是對Go刺激作出按鍵反應,另外一種是對Go刺激不作出按鍵反應,只報出刺激出現的次數,結果發現P300的NoGo效應在按鍵反應條件下更明顯。在按鍵條件下,當出現NoGo刺激時,被試需要抑制自己的外部反應,這種抑制是產生P300的主要原因。此外,P300的波幅與大腦的抑制能力相關,如Smith[21]的研究發現,被試反應時越快,抑制能力越強,其P300的NoGo效應越大;Randall的研究發現[22],在 NoGo條件下,被試正確反應的波幅,要大于錯誤反應的波幅,說明P300的波幅會隨大腦抑制功能的增強而增大。

3 P300在認知功能障礙研究中的應用

從首次發現P300到現在,心理學家經歷了半個世紀的鉆研和探索,已經取得了很多有價值的研究成果,這些成果將為人類心理疾病的診治帶來意義重大的應用價值。目前,心理疾病的甄別主要依賴心理測試,而傳統的心理測試方法過于簡單和主觀,無法準確地識別和區分各類心理疾病,給診斷和治療帶來了很大的困難。P300作為評價認知功能的客觀電生理指標,具有較高的敏感性和特異性,在心理疾病的診斷中發揮重要作用,成為檢測認知功能障礙的發展趨勢。心理和精神疾病患者,如癡呆、抑郁癥、注意缺陷多動等疾病,均存在不同程度的認知功能障礙,如注意缺陷多動障礙存在注意和抑制缺陷;癡呆患者存在記憶功能缺陷;抑郁癥患者存在注意、記憶以及執行功能缺陷,P300可以敏銳的反映出認知功能的變化。

3.1 P300與注意缺陷多動障礙

注意缺陷多動障礙(Attention deficit hyperactivity disorder,ADHD)是以注意渙散、多動和沖動為主要特征的心理障礙,伴有明顯的注意和抑制缺陷,是兒童比較常見的一種心理疾病。臨床應用中,通常采用視覺和聽覺Oddball任務對ADHD兒童和正常兒童進行比較,并以P300的波幅和潛伏期作為評價指標。研究發現正常兒童和ADHD兒童的P300存在顯著差異:正常兒童 P300的平均潛伏期為300ms,ADHD兒童的平均潛伏期為500ms;正常兒童的平均波幅為2uv,ADHD兒童的平均波幅為1.5 uv。此外,通過比較發現,正常被試的P300波幅存在注意>非注意效應,而這種效應在ADHD兒童身上卻顯著降低[23]。

通過P300的波幅和潛伏期的差異,對ADHD兒童和正常進行診斷和區分。Robaey[24]以12個ADHD患者為被試,讓其執行四個基本任務:區分單詞和圖片、數字和三角的順序排列,結果發現右腦頂枕區域P300波幅可以區分79%的被試。Satterfield采用聽覺任務,使用 P300波幅為指標,發現對ADHD患者區分正確率達到81%[25]。Smith通過對ADHD的患者和正常人進行辨別,對ADHD兒童辨別的準確率可達73%[26]。

3.2 P300 與癡呆

癡呆(阿爾茨海默癥)是一種嚴重的認知功能缺陷,臨床表現為記憶功能的喪失,由于癡呆具有不可逆轉性,所以早期的防治尤為重要。對于癡呆的傳統診斷方式,主要依賴于神經心理測試,包括注意測試、韋氏記憶量表、Stroop測試等。P300具有較高的敏感性,神經心理測試結合腦電P300指標,可以大大地提高癡呆診斷的準確性。Lee的研究發現,癡呆患者P300的波幅和潛伏期,都和神經心理測試結果存在顯著相關[27]。Lai研究則發現,P300的潛伏期比神經心理測試具有更高的敏感性[28]。

Goodin最早使用聽覺P300對癡呆患者進行研究,從最初的研究報告至今,積累了大量的關于癡呆患者和正常被試的ERP對照研究,為P300在臨床應用提供重要依據。現有研究報告中,P300對癡呆診斷的敏感性和特異性從20% ~95%,近期的臨床研究使用更精細的處理(如偶極子源分析、腦地形圖),P300的敏感性和特異性平均可以達到80%以上[29]。在P300的波幅和潛伏期兩個指標中,潛伏期對癡呆的診斷起到更為重要的作用,和年齡匹配的正常被試相比,癡呆患者的P300潛伏期顯著延長,Goodin研究首先報道,癡呆患者P300潛伏期較正常對照組被試超過2個標準差,這一結論在后續的研究中得到了證實[30]。根據這一特點,將P300潛伏期作為癡呆的診斷性指標。癡呆患者在潛伏期延長的同時,波幅也顯著降低。Lai對癡呆、輕度認知功能障礙、正常被試的P300進行了一年的調查研究[28],發現癡呆組被試的P300波幅降低、潛伏期延長,二者均達到顯著水平。在腦區上,Lee發現正常被試和癡呆患者右腦C6處的P300存在顯著差異,而左腦卻沒有出現這種差異,說明癡呆患者右腦的損傷大于左腦[27]。

3.3 P300 與抑郁癥

抑郁是以情緒低落為主要癥狀的心境障礙,抑郁癥患者在加工認知任務時,大腦的激活模式異于正常人,表現為執行功能、注意、學習、記憶和精神運動速度等方面的缺陷[31]。

P300評估抑郁癥的研究中存在很多爭論,其焦點在于波幅的降低和潛伏期的延長是否是抑郁癥患者的典型特征。與其它認知障礙相同,研究發現患者P300的波幅較正常被試顯著降低,伴有精神病性癥狀或有自殺念頭的抑郁癥患者波幅下降更明顯;在波幅降低的同時,抑郁癥的潛伏期顯著延長,研究者指出抑郁癥患者潛伏期延長兩個標準差以上,可以認作認知功能受損的電生理指標[32]。在波幅降低和潛伏期延長的同時,抑郁癥患者的P300存在一些特異性,通過此類特性可以對抑郁癥和其它心理疾病進行簡單的區分。Yuezhi Li采用偶極子分析的方法對抑郁和焦慮患者P300成分進行分析[33],發現抑郁癥患者左腦的波幅大于右腦,焦慮患者情況相反。抑郁患者表現出左半球優勢,而右側大腦顳葉部位P300波幅降低,代表了抑郁癥患者情緒喚醒機制缺陷。而對癡呆、抑郁和精神分裂患者的P300進行比較分析發現,癡呆患者潛伏期延長,精神分裂癥波幅降低顯著,而抑郁癥患者是二者兼具,但是抑郁癥患者波幅的降低程度次于癡呆和精神分裂[34]。

4 小結與展望

目前,針對P300的研究和探討已經取得了實質性的進展,作為一種腦電信號,它被廣泛應用于認知心理學的研究中。在現有復雜多樣的ERP研究文獻中,文章重點從實驗范式、心理機制和臨床應用3個方面回顧和闡述了P300的心理特性。在研究范式上,oddball和Go/NoGo任務已經成為誘發P300的經典實驗范式,在心理實驗和臨床領域得到了廣泛的應用。理論和實證的研究同時表明P300與認知加工之間的因果關系:它可以敏銳的反應大腦的注意、記憶、抑制以及執行功能等認知活動。在臨床應用領域,P300作為評價認知功能缺陷的客觀電生理指標,對注意缺陷多動障礙、抑郁、癡呆等疾病的診治起到重要的評估作用。雖然現有國內外的研究已經取得了很大的成就,但仍然有很多未知和難題亟待解決:

概念界定的模糊與評價指標的單一性。首先,在概念的界定上模糊不清,對于哪些腦電信號可以界定為P300存在很多分歧,由于實驗任務的不同,一些研究把250~500 ms內的正成分定義為P300,而另外一些研究擴大了時間窗口,把250~800ms時間的成分統稱為P300。在子成分的劃分上,一些研究把它分為P3a和P3b,而另為一些研究則把P1、P2等正成分劃入P3的范圍內,進行比較和分析,概念的界定將直接影響實驗結果的分析。其次,作為一種腦電的信號,P300本身有很大的局限性,它只有潛伏期、波幅、腦區分布3個指標,研究一般通過波幅的大小和潛伏期的長短來評價認知功能。然而在對認知缺陷的解釋時,波幅的降低只能從注意資源分配以及記憶加工的有限性來解釋,對于潛伏期的縮短僅僅從認知加工的速度和神經傳遞活動的快慢來解釋,并無法深入的解釋復雜的認知加工過程。

研究范式缺乏規范性。Oddball和Go/NoGo兩種實驗范式是誘發P300的經典范式,然而在實驗設計中存在很多的變量,如oddball任務中刺激的數目、概率、時間間隔,Go/NoGo任務中NoGo條件下采用何種反應方式等,這些變量的改變將直接影響P300的波幅和潛伏期。其次,一些研究并沒有嚴格區分各種實驗范式,甚至把Oddball任務和Go/No-Go任務混淆,兩種實驗任務在難度和心理加工過程上都存在很大的區別。Oddball只是簡單的辨別和區別,而Go/NoGo任務則存在抑制加工過程。研究方法上的區分不嚴格必定會造成實驗結果的不一致,導致關于P300的解釋存在很多分歧甚至矛盾之處。

在臨床應用領域研究薄弱。目前,P300作為客觀的腦電指標,在臨床和心理疾病的診斷中并未得到廣泛應用。這是因為P300本身具有一定的局限性,它只能簡單的判斷是否存在認知功能障礙,并不能確定心理疾病的類型。此外,臨床中對于各類心理疾病研究不均衡,對于癡呆的研究中的應用相對較多,并得出了較一致的結論,而對于抑郁、學習困難、注意缺陷、多動障礙等其他領域的研究相對較少。

[1]Polich J.Updating P300:An integrative theory of P3a and P3b[J].Clinical Neurophysiology,2007,118:2128-2148

[2]彭炎,李建明,王健.精神分裂癥P300的臨床研究進展[J].中國健康心理學雜志,2009,17(3):363-366

[3]Isreal J B,Chesney G L,Wickens C D,et al.P300 and tracking difficulty:Evidence for multiple resources in dual- task performance[J].Psychophysiology,1980,17:259-273

[4]Donchin E,Coles M G H.Is the P300 component a manifestation of context updating?[J].Behavior and Brain Sciences,1988,11:357-374

[5]Verleger R.On the utility of P3 latency as an index of mental chronometry[J].Psychophysiology,1997,34:131-156

[6]Soltani M,Knight R T.Neural origins of the P300[J].Neurobiology,2000,14:199-224

[7]Moti S,Yair B H,Dominique L.The P3 component of the ERP reflects conscious perception,not confidence[J].Consciousness and Cognition,2012,21:961-968

[8]Snyder E,Hillyard S.Long - latency evoked potentials to irrelevant,deviant stimuli[J].Behavioral Biology,1976,16(3):319-331

[9]Polich J,Margala C.P300 and probability:Comparison of oddball and single stimulus paradigms[J].International Journal of Psychophysiology,1997,25:169-176

[10]Lindin M,Montserrat Z,Fernando.Changes in P300 amplitude during an active standard auditory oddball task[J].Biological Psychology,2004,66:153-167

[11]Genevieve Z S,Robert J B,Craig J G.Can working memory predict target- to - target interval effects in the P300[J].International Journal of Psychophysiology,2013,89:399-408

[12]Steiner G Z,Barry R J,Gonsalvez C J.Nontarget- to - nontarget interval determines the nontarget P300 in an auditory equiprobable Go/NoGo task[J].International Journal of Psychophysiology,2014,92:113-121

[13]Bekkera E M,Kenemansa M N.Electrophysiological correlates of attention,inhibition,sensitivity and bias in a continuous performance task[J].Clinical Neurophysiology,2004,115:2001-2013

[14]Smith J L,Smith E A,Provost A L.Sequence effects support the conflict theory of N2 and P3 in the Go/NoGo task[J].International Journal of Psychophysiology,2010,75:217-226

[15]Allan J,Mercedes F.P300 and allocation of attention in dual- task[J].International Journal of Psychophysiology,1996,23:171-180

[16]Kida T,Nishihira Y,Hatta A,et al.Resource allocation and somatosensory P300 amplitude during dual task:Effects of tracking speed and predictability of tracking direction[J].Clinical Neurophysiology,2004,115:2616-2628

[17]Wiswede D,Russeler J.Serial position effect in free memory recall-An ERP - study[J].Biological Psychology,2007,75:185-193

[18]Elward R L,Evans L H,Edward L.The role of working memory capacity in the control of recollection[J].Sciverse Science Direct,2013,9:1452-146

[19]Friedman D.Event-related brain potential investigations of memory and aging[J].Biological Psychology,2000,54:175-206

[20]Smith J L,Jamadar S,Alexander L.Motor and non - motor inhibition in the Go/NoGo task:An ERP and fMRI study[J].International Journal of Psychophysiology,2013,87:244-253

[21]Smith J L,Johnstone S J,Barry R J.Effects of pre - stimulus processing on subsequent events in a warned Go/NoGo paradigm:Response preparation,execution and inhibition[J].International Journal of Psychophysiology,2006,61:121-133

[22]Randall W M,Smith J L.Conflict and inhibition in the cued - Go/NoGo task[J].Clinical Neurophysiology,2011,122:2400-2407

[23]Johnstone S J,Barry R J,Clarke A R.Ten years on:A follow - up review of ERP research in attention-deficit/hyperactivity disorder[J].Clinical Neurophysiology,2013,124(4):644-657

[24]Robaey P,Breton F,Dugas M,et al.An event- related potential study of controlled and automatic processes in 6-8-year-old boys with attention deficit hyperactivity disorder[J].Electroenceph clinical Neurophysiology,1992,82:330-340

[25]Satterfield J H,Braley B W.Evoked potentials and brain maturation in hyperactive and normal children[J].Electroenceph Clinical Neurophysiology,1977,43:43-51

[26]Smith J L,Johnstone S J,Barry R J.Aiding diagnosis of attention -deficit/hyperactivity disorder and its subtypes:Discriminant function analysis of event- related potential data[J].Children Psychology Psychiatry,2003,44:1067-1075

[27]Lee Moon-Soo,Lee Seung-Hwan,Moon Eun - Ok.Neuropsychological correlates of the P300 in patients with Alzheimer's disease[J].Progress in Neuro-Psychopharmacology& Biological Psychiatry,2013,40:62-69

[28]Lai C L,Lin R T,Liou L M,et al.The role of event- related potentials in cognitive decline in Alzheimer's disease[J].Clinical Neurophysiology,2010,121(2):194-199

[29]Howe A S,Bani- Fatemi A,Luca D.The clinical utility of the auditory P300 latency subcomponent event-related potential in preclinical diagnosis of patients with mild cognitive impairment and Alzheimer,s disease[J].Brain and Cognition,2014,86:64-74

[30]Katada E,Sato K,Ojika K,et al.Cognitive event- related potentials:Useful clinical information in Alzheimer's disease[J].Current Alzheimer Research,2004,1(1):63-69

[31]鐘智勇,陳霞,呂佑輝,等.P300評估抑郁癥的病程與認知功能障礙的相關性[J].中國健康心理學雜志,2014,22(3):352-353

[32]呂靜,苗丹民,貢京京,等.首發抑郁癥患者新異Oddball模型下P300波形特征研究[J].中國臨床心理學雜志,2008,16(3):230-233

[33]Yuezhi Li,Yong Hu,Tiebang Liu.Dipole source analysis of auditory P300 response in depressive and anxiety disorders[J].Cognitive Neurodynamics,2011,5:221-229

[34]Charles G,Hanaenne M.P300 slow potentia1.Clinical interest in 3 mental diseases and neurobiology:A review[J].Encephale,1992,18(3):225-236