“符號矩陣”視域下的《阿伽門農》

李霄龍

(山東藝術學院 山東 濟南 250300)

《阿伽門農》是古希臘悲劇之父埃斯庫羅斯最富盛名的代表作,無論故事取材,還是人物、情節的設置都具有典范意義。本文從格雷馬斯的“符號矩陣”理論角度出發,選取“人物”作為“語意素”,解析《阿伽門農》中人物之間的二元對立關系及矛盾關系。

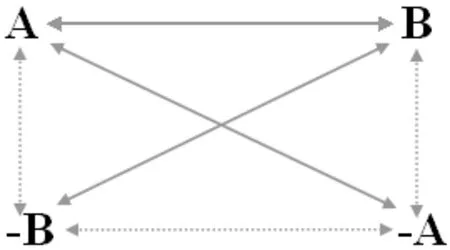

格雷馬斯(Algirdas Julien Greimas)的“符號矩陣”(semiotic rectangle)借用亞里士多德邏輯學中的兩類命題:“矛盾”與“對立”,并將原本簡單的二元對立,擴充為一種四元交互式的矩陣結構:

A與B是故事中相對立的兩項“語意素”,故事起源于“二元對立”,也就是戲劇中常說的矛盾;但故事的進程往往不僅僅表現A和B,要將故事加以豐富,就必然存在著新的“語意素”:-A和-B。-A是非A,-B是非B,兩兩之間是矛盾而非對立的關系。實線代表“必然”存在某種關系,虛線代表“可能”存在某種關系。在戲劇文本中的“語意素”既可以是具體實在的戲劇人物,也可以是戲劇性的動作,或者可以是一個抽象的象征符號……所以,根據“語意素”的類型不同,便可以對一個文本構建多個不同的“符號矩陣”模型。本篇針對《阿伽門農》這部悲劇作品的特點,選取了“人物”作為研究中的“語意素”。

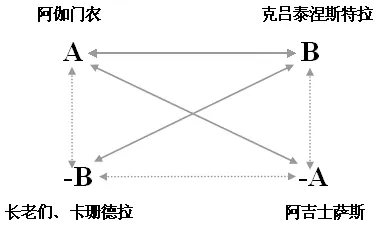

《阿伽門農》取材于荷馬史詩和古希臘的神話典故,其中,阿伽門農和克呂泰涅斯特拉是戲劇矛盾的核心人物,戲的高潮便是“阿伽門農之死”;卡珊德拉、阿吉士薩斯和長老們是推動和豐富故事進程的次要角色。根據人物篩選的結果及在劇情發展中的相互關系,可以建立起如下人物“符號矩陣”:

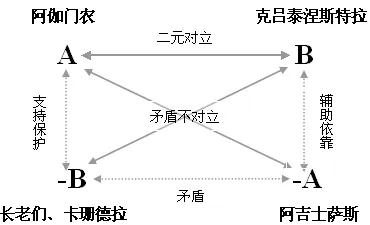

一、A與B的“對立”

A與B的位置分別屬于阿伽門農和克呂泰涅斯特拉,這兩個人物是“矩陣”中的“二元對立”項,二者之間存在著“被殺與殺”的直接對立關系。間接的原因是特洛伊戰爭的爆發以及家族的詛咒;而直接的原因就是“殺”這一動作的動機。

作為發出動作的一方,克呂泰涅斯特拉對阿伽門農早已是積怨很久,并且做好了“復仇”的準備,這個“殺”的動機實則有三:第一,阿伽門農為了大軍順利出征和自己的政治利益,毅然決然地祭獻自己的女兒。這是最主要的動機來源,也是產生“對立”的根本原因。第二,阿伽門農出戰長達十年,而十年時間的苦等對于一個女人(克呂泰涅斯特拉)來說是十分“殘酷”的。第三,阿伽門農戰勝歸來,卻帶著“新歡”——女先知卡珊德拉,引發嫉妒之心。

初始的傷心、憎恨,伴隨著十年來的寂寞、哀怨,又加之最后的嫉妒、憤懣構成了克呂泰涅斯特拉實施“復仇”行動的完整心理狀態。從她決定“復仇”的那一刻起,她與阿伽門農的“對立”便展開了。需要說明的是,就謀殺這件事來看,積壓在“兇手”心中的負面情緒,遠大于“情人”的教唆。后者充其量只是起到了推波助瀾的作用,更不用說是神靈詛咒的原因了。但如果將這一系列的事件,包括“對立關系”的展開,理解成由“神”刻意安排好的話——神對家族的詛咒,或對個人命運的掌控,人物的豐富程度便會大大折損。

“對立”的發展,也同時源自于阿伽門農內心的傲慢。得勝歸來的國王,無論多么損兵折將、狼狽不堪,心中卻已十分傲慢。面對迎接自己的妻子,這份“傲慢”在“放心”的襯托下,演變成為一種輕視。于是,當克呂泰涅斯特拉對他滿心贊揚時,他卻顯露出了一種不耐煩的態度。“傲慢”與“輕視”,讓他陷入了克呂泰涅斯特拉的阿諛巧計之中,走上了神圣的紫毯,犯了忌諱,招致“被殺”的厄運。

可以說,克呂泰涅斯特拉的“仇恨”與阿伽門農的“傲慢”使得“對立”產生和發展,而它的終結則是因為關系雙方中一方的“消失”,即阿伽門農的死亡。隨著兩具尸體(阿伽門農和卡珊德拉)被抬出,全劇敘事的高潮告一段落。“殺”的戲劇動作完結,“對立”的關系也消解。

二、A與-A的“矛盾不對立”

阿吉士薩斯處在-A的位置,即與阿伽門農存在“矛盾不對立”的關系。主要有兩點原因:世仇的責任與王權的誘惑。

阿伽門農的父親(阿特柔斯)毒殺了阿吉士薩斯的兩個哥哥,阿吉士薩斯要報兄弟之仇,這是世仇的責任。同時,殺掉了阿伽門農,阿吉士薩斯便可篡奪王權,統治阿耳戈斯,這是權力的誘惑。基于以上兩個原因,阿吉士薩斯與阿伽門農之間產生了“矛盾”,但卻沒有直接的“對立”。

從人物的角度看,阿吉士薩斯顯然是作為相對次要的人物出現的,缺乏直接作用戲劇中心動作的“資質”;而且,因為他是克呂泰涅斯特拉的情人,在長老們有所察覺的情況下,自然不能公開與國王“對立”,只能暗中施以詭計。從謀篇布局的角度看,阿吉士薩斯的出場在全劇的結尾段落,也就是阿伽門農被殺之后才出場,顯然已經錯過了戲劇的高潮階段,也錯過了與阿伽門農直接“對立”的最佳時刻。

三、B與-B的“矛盾不對立”

在人物的“符號矩陣”中,阿耳戈斯的長老們與卡珊德拉都處于“-B”的位置,也就是與王后克呂泰涅斯特拉矛盾但并不對立。

一方面,長老們與克呂泰涅斯特拉是矛盾的。作為臣下子民,他們是國王的擁護者,是對愛國忠君的一種體現,對國王盡忠是他們的義務,國王勝利歸來的消息令他們欣喜若狂。另一方面,長老們雖然與克呂泰涅斯特拉矛盾,但并不直接對立。忠君的愛國之情使“長老們”這一人物站在了與“弒君王后”相矛盾的位置。但兩者并不直接對立,因為兩者在戲中的“權力”和“地位”是不對等的。處于下風的“長老們”顯然缺乏直接對抗上級的行動力。從之前他們的對話中可以得知,王后的為人,以及與情人的關系,早已被長老們所發現。但在國王歸來時,他們卻沒有能力發出警告。同時,長老們明知王后的話不可盡信,卻依然向其求得消息。長老們普遍希冀于阿伽門農回來之后主持公道。但當國王被害,長老們表現出了一種行動上的無能為力。

這種“矛盾不對立”的情況同樣發生在卡珊德拉身上。作為被俘的奴隸,卡珊德拉已經飽嘗戰爭所造成的苦難,又加之她“被詛咒”的本領——預知未來,但別人無法相信,使她在劇中成為將一切看透徹卻無能為力的人。她預知未來,警告世人,可偏偏因為“詛咒”,而無力改變結果。當預知自己將要被克呂泰涅斯特拉殺害后,卡珊德拉自然成為了反對的一方;當面對無法逃脫的死亡泥淖,她以釋然的姿態對阿伽門農和自己的死亡報以悲悼和同情。所以,不論是卡珊德拉的“奴隸”地位,還是她的“不被相信”,都使得她無法直接與克呂泰涅斯特拉相抗衡,也就不能形成相對立的關系。地位的低下,使她無力反抗,只能淪落成任人宰割的羊羔。

四、-A與-B的關系

在本劇所構建的人物“符號矩陣”中,-A(阿吉士薩斯)與-B(卡珊德拉、長老們)是相互“矛盾”的關系,他們矛盾的焦點是阿伽門農的“生死”。阿吉士薩斯當然希望阿伽門農死去,這樣他既得“江山美人”,又報得了“世仇家恨”。可以說他是直接獲益者,并且是獲益最大者。但是,卡珊德拉和長老們卻不希望阿伽門農死去。前者憂心于自己的性命,后者憂心于國家的穩定,都是與克呂泰涅斯特拉的刺殺行動相矛盾的。

但是-A與-B也不“對立”,這兩項之間幾乎沒有交集。卡珊德拉沒有見到阿吉士薩斯就被殺害;長老們雖與阿吉士薩斯有所紛爭,但已是在“大局已定”的情況之下了,而且很快平息了過去。

綜上,通過對四對關系的簡析,便可以對原有的人物“符號矩陣”進行補完,如下圖:

古希臘悲劇藝術,以其獨特的藝術魅力和深刻的認知價值,千百年來備受關注。歷史上,眾多的哲學家、心理學家、文學家、批評家都有過對《阿伽門農》的研究。僅從表面或一個角度出發,顯然不能完全理解作品所要表達的完整意涵。但是,格雷馬斯的“符號矩陣”畢竟提供了一個平臺,構建出了一種分析研究的模式,從而得以由基本的“二元對立”關系出發,從不同人物的多個角度入手,對作品進行更加深入的理解和剖析,發掘出隱藏在作品中的人物關系、敘事結構及象征意義。

[1]朱立元.當代西方文藝理論(第二版)[M].上海:華東師范大學出版社,2005.

[2]羅念生.埃斯庫羅斯及其悲劇創作[J].外國文學研究,1988,(03):4-10.

[3]埃斯庫羅斯.希臘悲劇之父I 阿伽門農[M].張熾恒譯.臺北:書林出版社,2008.

[4]Scott Simpkins.Literary Semiotice,A Critical Approach.Lexington Books,2001.

[5]Readings in 20th Century Western Critical Theory.Zhang Zhongzai. Peking:Foreign Language Teaching and Research Press,2002.