區域大氣污染防治管理系統建設需求分析

陸楠,魏斌,朱琦,劉定,楊毅

(環境保護部信息中心,北京 100029)

區域大氣污染防治管理系統建設需求分析

陸楠*,魏斌,朱琦,劉定,楊毅

(環境保護部信息中心,北京 100029)

摘 要區域大氣污染防治管理系統是生態環境保護信息化工程(《“十二五”國家政務信息化工程建設規劃》中規劃的國家級信息系統之一)項目建設的重要內容之一。本文對區域大氣污染防治管理系統的建設需求進行了分析,系統針對大尺度的區域性大氣環境質量問題,緊密結合國務院“大氣污染防治行動計劃”的目標任務要求,開展數據調度與綜合分析等功能的建設,旨在通過數據分析提高重點區域大氣環境質量狀況與污染成因的評估能力,通過情景模擬與模型運算為區域大氣污染治理措施的制定與動態調整提供定量化數據支持。系統的建設與實施將有望成為國家大氣污染防治領域跨部門數據共享與交換的基礎工程,為區域大氣污染防治工作提供有力的信息化技術支撐。

關鍵詞區域大氣污染防治;電子政務工程;信息共享;業務協同

引言

生態環境保護信息化工程是《“十二五”國家政務信息化工程建設規劃》中重點建設的應用系統之一。該項目由環境保護部牽頭,多部委聯合共建。項目針對危害群眾生命健康的突出環境問題,充分利用大數據分析等先進技術開展系統建設,有效增強對生態環境的監測、評估、分析與預測能力,不斷提高對重點區域、流域的環境治理水平。

本文重點論述生態環境保護信息化工程重點建設內容“區域大氣污染防治管理系統”的建設需求。該系統針對重點區域大氣環境質量問題,緊密結合“大氣污染防治行動計劃”的目標任務要求,建設數據調度與綜合分析系統,旨在通過數據分析提高大氣環境質量狀況與污染成因的評估能力,通過情景模擬與模型運算為區域大氣污染治理措施的制定與動態調整提供定量化數據支持。

1 區域大氣環境問題分析

1.1 問題表現

當前,我國大氣污染形勢嚴峻,以可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)為特征污染物的區域性大氣環境問題日益突出,損害人民群眾身體健康,影響社會和諧穩定。隨著我國工業化、城鎮化的深入推進,能源資源消耗持續增加,大氣污染防治壓力繼續加大。

近年來,我國部分地區長時間、大范圍、反復出現霧霾天氣,許多城市空氣質量短期內急劇下降,嚴重威脅人們正常生產生活。2014年,按照《環境空氣質量標準》(GB3095—2012)開展監測的161個城市中,有145個城市空氣質量超標,占90.1%。2014年細顆粒物(PM2.5)年均濃度范圍為19~130μm/m3,平均為62μm/m3,遠遠超過二級標準(35μm/m3)。

此外,城市群的區域性污染問題越來越突出,城市間污染相互影響顯著。隨著城市規模的不斷擴張,區域內城市連片發展,受大氣環流及大氣化學的雙重作用,城市間大氣污染相互影響明顯,相鄰城市間污染傳輸影響極為突出。在京津冀、長三角和珠三角等區域,部分城市二氧化硫濃度受外來源的貢獻率達30%~40%,氮氧化物為12%~20%,可吸入顆粒物為16%~26%;區域內城市大氣污染變化過程呈現明顯的同步性。

空氣是人類生存生活的基本條件,空氣質量與人民群眾的幸福指數息息相關,因此以保障人民群眾身體健康為出發點,做好大氣污染防治工作,切實改善空氣質量,具有極高的迫切性和重要的社會意義。

1.2 問題根源

當前區域大氣環境問題出現的根本原因是由于大氣污染物排放超過了大氣環境容量。根據《2014年中國環境狀況公報》所示,2014年我國二氧化硫排放總量為1974.4萬t,氮氧化物排放總量為2078.0萬t,遠遠超出了大氣環境的承載力,具體原因主要包括以下幾方面:

(1)產業結構不合理。我國產業結構重型化特征明顯,2013年,工業能源消費量占全國能源消費總量的73%,六大高耗能行業能源消費量占工業能源消費總量的79%。

(2)能源結構不合理。以煤為主的能源結構是影響我國大氣環境質量的主要因素,我國二氧化硫排放量的90%、氮氧化物排放量的70%、煙塵排放量的70%都來自于燃煤。

(3)機動車污染嚴重。目前,機動車已經成為大氣環境污染的重要來源。以北京市為例,北京市環保局公布的2013年PM2.5源解析結果顯示,機動車的貢獻達到31.1%,成為北京市大氣污染的主要來源。

(4)其他方面的問題。城市揚塵污染、農村散煤燃燒、秸稈焚燒和新型大氣污染物防治形勢嚴峻[1]。

2 信息技術對大氣污染治理支撐作用分析

2.1 促進整合與共享助力區域協同治理

“區域”是基于環境或生態整體性而自然形成,其天然分布不受部門和行政區劃的限制。因此,針對區域霧霾等污染問題,必須基于大氣等環境要素的整體性采取相應的措施。信息技術能夠為區域大氣污染防治工作相關數據的整合提供平臺與接口,有助于打破部門與行政區劃的壁壘,形成針對區域某一特定大氣環境問題的數據共享與業務協同平臺。區域大氣污染防治管理系統將針對解決大尺度的區域性大氣環境問題,以落實國務院發布的《大氣污染防治行動計劃》,切實改善空氣質量的相關工作要求為核心,開展跨部委的系統建設,增強各相關部委之間以及中央對地方大氣污染防治工作進展、工作成效的把控,推動大氣環境日常化管理、定量化考核水平的不斷提高。同時,系統可借此形成跨部委的數據匯總、統計和分析能力。

2.2 增強定量化分析能力與輔助決策水平

信息技術能夠提高大氣污染防治措施的定量化水平。一方面,通過各類大氣污染分析模型,結合大氣環境質量、大氣污染物排放量及排放特征的時空分布等數據,能夠定量化的形成對質量現狀、污染成因、變化趨勢、治理效果的分析評估,從而實現對大氣環境狀況的準確評估。另一方面,通過將具體的治理措施參數化,定量評估現有的大氣污染防治措施對區域大氣污染進行削減的效果,結合對污染來源和變化趨勢的量化分析,能夠為區域大氣污染防治對策的制定提供決策支持,為區域限批、能源結構調整等具體管理措施的制定提供數據支持,為提升大氣環境管理科學決策水平提供輔助決策的平臺與技術。

3 系統需求分析

3.1 系統總體業務需求架構

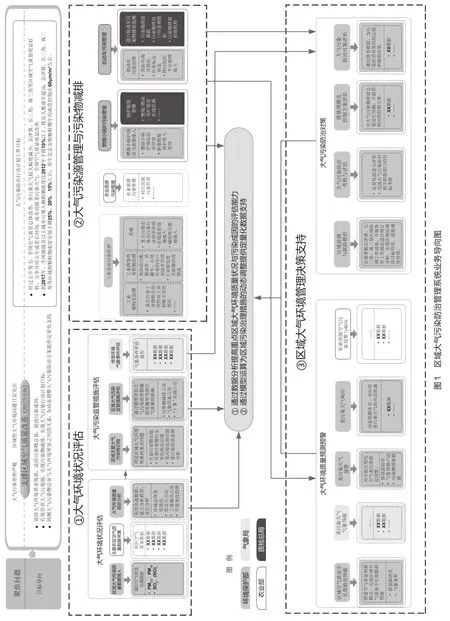

區域大氣污染防治管理系統按照時間維度共分為三個業務域:大氣環境狀況評估、大氣污染源管理與污染物減排、區域大氣環境管理決策支持(圖1)。系統通過數據調度與綜合分析等功能的建設實現“說清大氣環境質量現狀,說清污染物總量,說清污染成因,說清變化趨勢”的建設目標。

(1)“大氣環境狀況評估”部分的建設內容主要是對過去大氣污染治理成果及環境質量的評估,對大氣污染發生的規律、對造成污染的重點區域和重點行業污染源進行識別,為環境管理部門核實污染治理效果、應對污染天氣提供數據支持。

(2)“大氣污染源管理與污染物減排”部分的建設內容是實現當前對大氣污染源的有效管理。系統結合大氣污染防治行動計劃的目標任務要求,實現計劃考核的定量化、日常化和動態化,為有效提高大氣防治管理水平提供平臺支撐。

(3)“區域大氣環境管理決策支持預測”部分的建設內容面向未來,是通過分析大氣污染物總量與大氣環境質量之間的關系為動態調整大氣污染防治方案提供定量化支持,通過區域空氣質量的中長期預測預警為“十三五”大氣污染防治工作提供定量化數據支持。

3.2 重點功能需求

3.2.1 區域大氣環境質量評估

采用時間序列、相關性分析等統計方法對區域大氣環境質量現狀與改善情況進行評價和分析,評估風向、風速等氣象條件、冬季供暖等特殊污染狀況對空氣質量的影響,同時結合APEC和閱兵期間等特例情況分析大氣污染防治措施對環境質量改善的有效性,為說清大氣環境質量現狀、說清大氣污染防治成效提供定量化的數據支持。

3.2.2 區域大氣污染成因分析

區域大氣污染成因分析是識別區域顆粒物排放總量及各區域、各行業、各類顆粒物排放量,計算重點排放區域、重點排放源對當地顆粒物排放總量的分擔率,為環境監管部門核實污染減排效果、開展區域聯防聯控提供支持。

3.2.3 區域大氣污染防治措施評估

分析區域大氣污染防治控制措施和減排效果對空氣質量的影響,量化評估一定時間范圍內天氣條件、大氣污染物減排量、大氣污染防治措施對區域大氣環境狀況的影響程度,用以指導區域大氣污染防治措施的動態調整。

3.2.4 污染源監管與量化考核

按照《大氣污染防治行動計劃》要求,從大氣污染的空氣質量改善和重點任務完成情況兩個方面對全國31個省大氣污染防治工作進行綜合考核與評估,重點針對機動車污染、工業源污染、燃煤鍋爐進行綜合監管,采集各地區產業結構調整優化、清潔生產、煤炭管理與油品供應、燃煤小鍋爐整治、工業大氣污染治理、機動車污染防治等信息,實現全國大氣污染防治考核的精細化、自動化。

3.2.5 區域大氣污染物排放預測

建立區域大氣污染物二氧化硫、氮氧化物、細顆粒物、揮發性有機污染物的排放預測,通過模擬大氣污染物排放情景和情景排放清單實現減排潛力分析,進而為建立排放控制方案提供技術支持。

3.2.6 區域空氣質量中長期預報

利用區域大氣環境容量評估、大氣污染排放清單和空氣質量模式等技術手段建立大尺度、長時間維度的區域空氣質量預報模式,為國家大氣污染治理措施的制定與動態調整,以及“十三五”大氣污染防治工作提供定量化數據支持。

3.3 數據共享需求

當前,政務信息的整合與共享工作愈發得到國家的重視,政府出臺了一系列文件,部署了相關的工作,如《“十二五”國家政務信息化工程建設規劃》(發改高技〔2012〕1202號)、《國務院辦公廳關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》(國辦發〔2015〕51號)、《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》(國發〔2015〕40號)、《促進大數據發展行動綱要》(國發〔2015〕50號)等均明確提出實現政府部門跨部門的生態環境數據互聯互通和開放共享。

目前,在環境保護部內部,數據方面涉及到環境統計、環境質量監測、污染源在線監控、執法監察等各類數據,但是缺乏部門內部、跨部門、跨層級、跨區域業務的信息交換和共享機制,不同系統之間的數據關聯性難以形成,使得環境監管尚未形成強大合力[2-3]。

按照《“十二五”國家政務信息化工程建設規劃》的有關要求,生態環境保護信息化工程需重點實現跨部委的信息共享與業務協同,因此數據共享是區域大氣污染防治管理系統的一大重要需求。

(1)針對“大氣環境狀況評估”業務域,環保部、農業部、氣象局提出共享霧、霾、沙塵衛星遙感監測、重點城市空氣質量指數、全球交換站地面氣象監測、天氣預報、農區大氣環境質量等數據。

(2)針對“大氣污染源管理與污染物減排”業務域,環保部、質檢總局提出共享機動車污染物排放總量、機動車環保標志核發率、進口機動車污染物排放監測信息、全國鍋爐能效監測信息、重點行業揮發性有機物治理等數據。

(3)針對“區域大氣環境管理決策支持”業務域,環保部、農業部、氣象局提出共享災害性天氣預報警報、中長期天氣預報、農產品產地大氣環境質量趨勢分析數據等數據。

4 系統關鍵技術分析

(1)污染源排放清單

污染源清單是大氣污染模式重要的起始輸入數據,是研究空氣污染物在大氣中物理化學過程的先決條件,它對于模擬二次污染物、了解某一地區的空氣污染狀況,確立合適的減排方案都有重要作用[4-5]。區域大氣污染防治管理系統擬參照環境保護部2014年8月發布的《大氣細顆粒物一次源排放清單編制技術指南(試行)》,開展區域排放源清單的建立工作,整個步驟包括:排放源分類分級體系的確定、排放清單計算空間尺度的確定、一次PM2.5排放量的計算方法、活動水平數據調查收集和質量控制[6]。

(2)區域大氣復合污染來源解析

大氣顆粒物來源解析指通過化學、物理學、數學等方法定性或定量識別環境受體中大氣顆粒物污染的來源,其主要技術方法包括源清單法、源模型法和受體模型法。區域大氣污染防治管理系統擬在動態更新污染源清單的基礎上,采用源模型與受體模型聯用的方法解析本地和區域的顆粒物來源,定量給出污染源貢獻值與分擔率,定量解析出本地和區域各類源的貢獻[7]。

(3)區域空氣質量預報

空氣質量數值預報方法是目前國內外主流的環境空氣質量預報技術方法,其核心思想是以大氣動力學理論為基礎,在給定的氣象場、源排放以及初始和邊界條件下通過偏微分方程組描述大氣污染物在空氣中的各種物理、化學過程(輸送、擴散、轉化、沉降等),并通過數值計算方法預報污染物濃度動態分布和變化趨勢。區域大氣污染防治管理系統擬采用中科院大氣物理研究所研制的“嵌套網格空氣質量預報模式系統(NAQPMS)”[8]。

(4)區域大氣環境承載力評估

大氣環境承載力是某一時期、某種狀態或條件下,某地區的大氣環境所能承受的人類活動的閾值。本系統擬將我國三維氣象場動態數據、大氣污染源動態排放清單、土地利用變化動態數據等輸入第三代空氣質量模式(NAQPMS),動態計算區域逐年、逐季、及逐月等時間尺度的主要污染物(PM2.5、PM10、SO2、NOx)大氣環境容量,并利用區域污染源動態排放清單,計算區域大氣環境動態承載力,評估區域逐年、逐季的大氣環境負荷水平。

(5)大氣污染物區域輸送規律

大氣污染物區域輸送通道是指空間和時間穩定性風帶,是區域尺度、局地尺度的范圍內相繼出現的歐拉風場,具有一定空間尺度和時間尺度的相繼性、連續性輸送、多頻率發生的特征。區域大氣污染防治管理系統擬利用軌跡聚類分析和通道梯度識別的方法明確區域的污染物輸送、匯聚方式,得到以某一中心點為目標的區域主要輸送路徑[9]。

5 總結與展望

需求分析是電子政務工程的核心內容,處在系統開發生命周期的最初階段,是決定系統成敗的關鍵。本文以問題為導向,聚焦有限目標,逐級推進,系統地分析了區域大氣污染防治管理系統的建設需求,初步設計了系統的總體業務框架與主要功能,并對系統涉及的關鍵技術點進行了探討,為后續系統的設計與建設提供了依據。

區域大氣污染防治管理系統的建設與實施將有望成為國家大氣污染防治領域跨部門數據共享與交換的基礎工程,為區域大氣污染防治工作提供有力的信息化技術支撐。

參 考文獻

[1] 楊朝飛、杜躍進等. “治霾在行動”研究報告[M]. 北京:中國環境出版社,2015.

[2] 魏斌. 深化電子政務應用,推動環境監管創新[J]. 環境保護. 2013, 41 (11): 39-41.

[3] 魏斌、黃明祥. 新形勢下環境信息化發展展望[J]. 中國環境管理. 2015, 7 (1):14-17.

[4] Placet M, Mann C O, Gilbert R O, et al. Emissions of ozone precursors from stationary source: a critical review[J]. Atmospheric Environment, 2000, 34(12-14):2183-2204.

[5] 江小珂,唐孝炎. 北京市大氣污染控制對策研究[R]. 北京:北京市環保局,北京大學,清華大學等. 2002:1-268.

[6] 環境保護部. 大氣細顆粒物一次源排放清單編制技術指南(試行)[EB/OL](2014-8-19)[2015-11-20]. http://www. zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201408/W02014082835129 3619540.pdf.

[7] 環境保護部. 大氣顆粒物來源解析技術指南(試行)[EB/ OL]. (2014-8-14)[2015-11-20].http://www.zhb.gov.cn/gkml/ hbb/bwj/201308/W020130820340683623095.pdf

[8] 中國環境監測總站. 環境空氣質量預報預警方法技術指南[M]. 北京:中國環境出版社. 2014.

[9] 程水源、陳東升. 大氣重污染過程預測技術研究[M]. 北京:中國環境出版社. 2014.

Analysis on the Construction Demand of Regional Air Pollution Control Management System

Lu Nan*, Wei Bin, Zhu Qi, Liu Ding, Yang Yi

(Information Center, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100029)

Abstract:Regional air pollution control management system is an important part of the ecological and environmental protection information engineering’s project construction, which is one of the national information systems in 12th Five-Year National Government Information Engineering Construction Plan. In this paper, the construction needs of regional air pollution control management system were analyzed. System aims at large scale regional atmospheric environmental quality problems, combines closely with the State Council’s air pollution prevention action plan’s target and task requirements, carry out data scheduling, comprehensive analysis and other functions construction. The system will improve the assessment ability in quality of atmospheric environment analysis and pollution cause in key areas through data analysis, and provide quantitative data support for formulation and dynamic adjustment of regional air pollution control measures through the scene simulation and model calculation. Construction and implementation of the system is expected to become a basic project for cross-sectorial data sharing and exchange in the fi eld of national air pollution control.

Keywords:regional air pollution control; e-government project; information sharing; task collaboration

中圖分類號:P208

文獻標識碼:A

文章編號:1674-6252(2015)06-0066-05

*責任作者: 陸楠(1984—),女,工程師,環境保護部信息中心,主要從事環境信息分析與應用方面的研究。