廈門鼓浪嶼丹麥大北電報局及海底電纜遺跡調查

清同治九年(公元1870年),丹麥在華設立大北電報公司,敷設香港——上海、上海——長崎、長崎——海參崴海底電纜。同年5月,大北公司與英商中國海底電報公司(英商大東電報公司的前身)訂立合同,劃分雙方在中國經營電報業務的勢力范圍,議定大北公司的水陸電報線,不能延伸到香港以南;中國海底電報公司的水陸電報線,不得延伸到上海以北。上海、香港間定為雙方共同營業的區域,大北公司可以先在滬港間獨自設一水線,中途在廈門、汕頭登陸,此線收入,由兩公司平分。

一、大北電報公司在廈門

同治十年(公元1871年)初,大北公司在鼓浪嶼田尾路21號開辦。是年三月,在敷設滬港水線時,未經清政府許可,擅自將線端登陸鼓浪嶼引入其公司洋樓內,開始收發電報營業。清政府多次派員交涉,令其拆除,該公司置若罔聞。直到光緒九年(公元1883年),該公司與中國電政機關簽訂合同,準許登陸營業并借用廈門電報局電報水、陸聯絡線20年,后又續訂展期至民國十九年(公元1930年)年底,分別在廈門海后灘(今鷺江道中段)和鼓浪嶼田尾路21號正式設立電報收發處,直接向公眾收發電報營業。

民國十七年(公元1928年),國民政府召開全國交通會議,決議收回合同期滿的電信主權。民國二十年(公元1931年)元旦舊合同期滿,廈門電信局如期將廈門大北水線(電報)分公司借用鼓浪嶼田尾路沙灘至廈門沙坡尾水線房的電報水線及由水線房分別至該分公司海后灘電報收發處水線截斷。同年2月12日,強制撤銷該分公司海后灘和田尾路電報收發處的電信營業權,停止其直接向公眾收發電報。此后,該分公司僅保持接轉香港、上海電報業務,直至太平洋戰爭爆發后被日軍封閉。

抗日戰爭勝利后,大北電報公司恢復接轉港、滬電報業務。1961年,該公司將設備轉讓給中華人民共和國郵電部。12月9日,由上海郵電管理局與大北電報公司在上海簽訂轉讓契約,1962年3月,廈門郵電局派員接收大北電報公司在廈門的財產,該公司在廈門的歷史宣告結束。

二、大北電報局海底電纜發掘

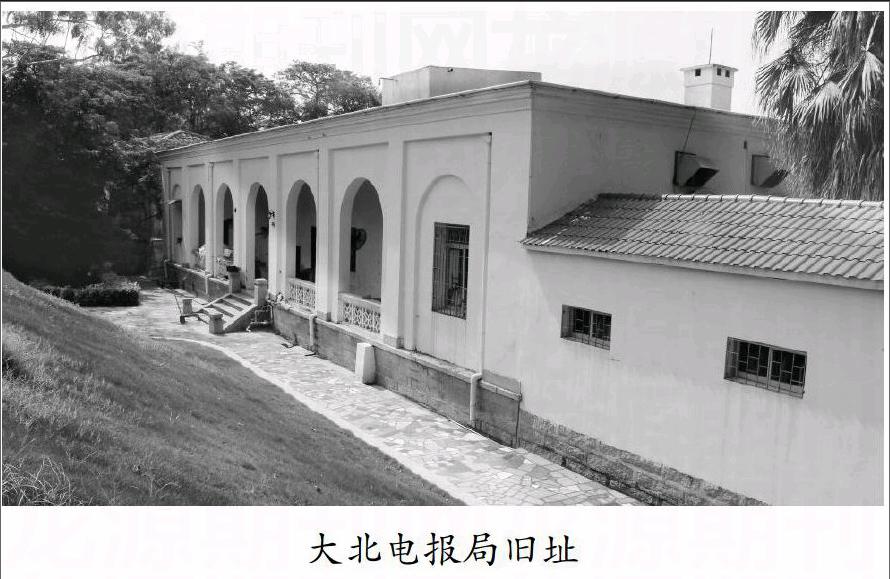

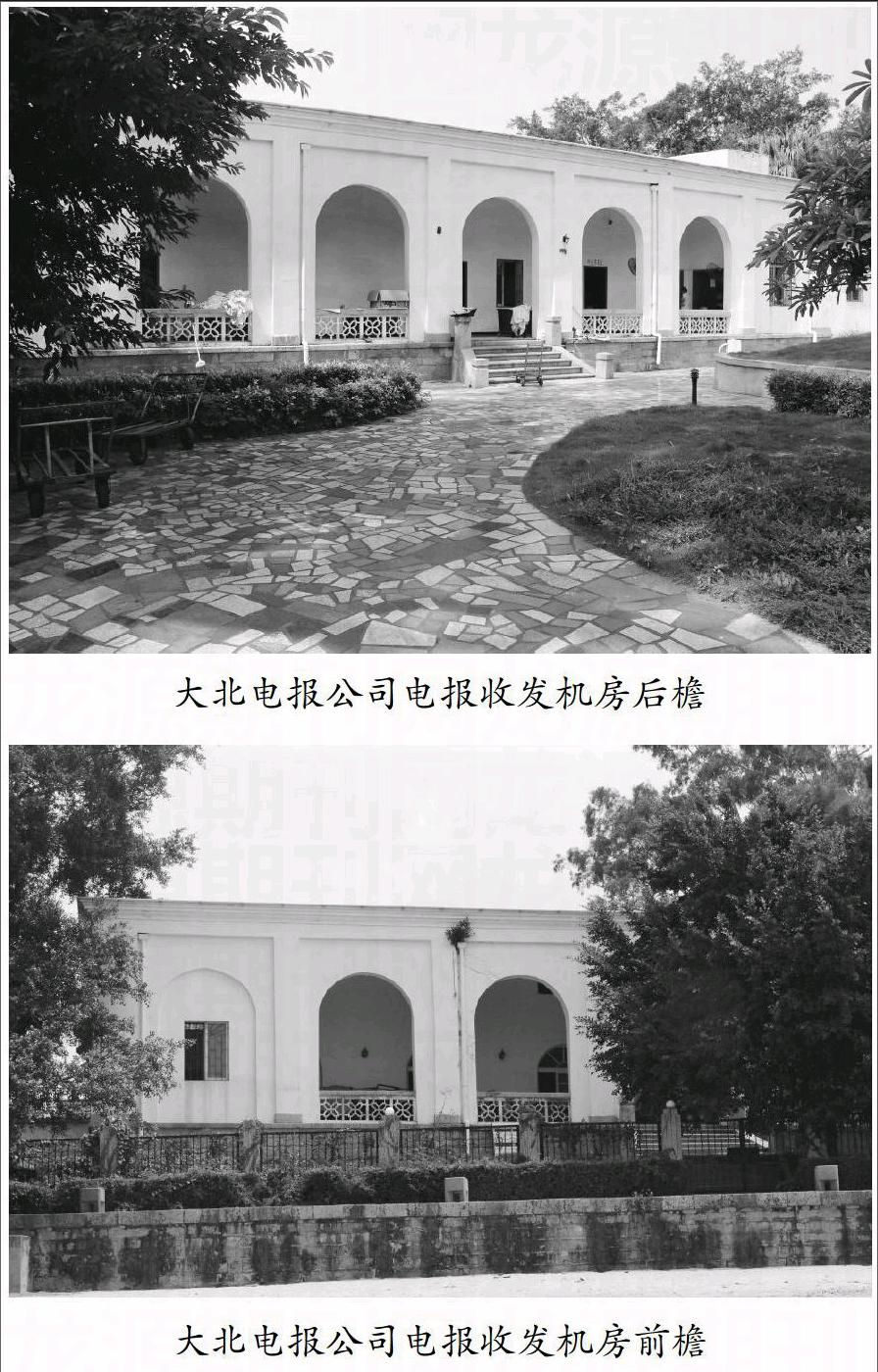

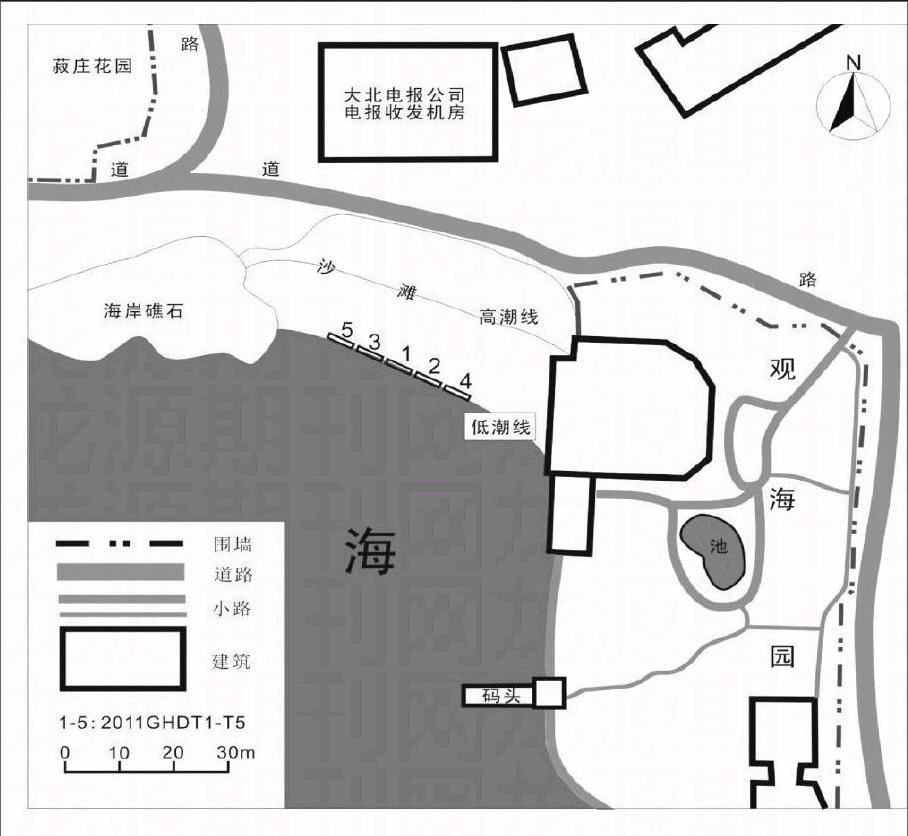

本次發掘的目的是尋找大北電報局的海底電纜,發掘的位置為鼓浪嶼田尾路18號廈門市鼓浪嶼干部療養院西南方向,其院內洗衣房為原大北電報公司電報收發室與機房,坐東北朝西南,前后檐有回廊,典型西式建筑。此建筑距低潮時海岸線70米,西南方向3米為沙灘,海拔高度2.5米。

發掘的具體位置為距電報收發機房70米處。

(一)發掘過程

通過對文獻資料的綜合分析,此次發掘的海底電纜應為大北電報公司鋪設的上海-香港水線,廈門為中轉站。經申遺辦工作人員介紹,上世紀70年代曾經對此處的電纜進行過挖掘,與電報機房較近的電纜已被挖出。經討論,認為離海岸線越近越可能發現電纜的殘段。所以,發掘應在退潮時進行。附表為發掘前后廈門低潮時間表。根據工作安排,確定2011年6月19日至6月21日對其進行考古發掘。

由于是在海岸線進行發掘,與內陸考古發掘不同,每當漲潮時海水將淹沒發掘位置,退潮時所有跡象會被泥沙覆蓋,無法大規模布置探方進行發掘,故此次發掘采用探溝的形式,在漲潮之前盡量挖深,等第二次退潮時在上一次所挖探方兩側再布探溝進行發掘。

在與電報機房平行距其西南方向70米處開1×5米由西北向東南方向探溝,探溝邊緣與電報機房西北側山墻成一直線,編號T1,從沙灘表面逐層向下清理,直至潮水上漲,深度為1米,

待潮水再次退去后,在T1東南方向,與電報機房平行位置連續開兩個1×5米由西北向東南方向探溝,與T1相接,編號T2、T3,發掘方式、發掘深度與T1相同,向下挖掘10厘米開始滲水。

與布置T2、T3方法相同,布置了T4、T5兩個探溝,發掘深度與方法與T1相同。

(二)地層堆積

2011DHT1分為4層:

第1層:沙層,厚13.17厘米,沙層內夾雜大量碎石;

第2層:沙、黑色淤泥層,厚10.20厘米;

第3層:黃色粘土層,厚20.44厘米;

最下層紅色粘土為生土層。

2011DH T2、2011DH T3由上向下分為三層:

2011DH T2:

第1層:沙層,夾雜大量碎石,厚5.8厘米;

第2層:黑色淤泥,厚5.10厘米;

第3層:黃色粘土。

2011DH T3:

第1層:沙層,夾雜大量碎石,厚5.8厘米;

第2層:黑色淤泥,厚10厘米;

第3層:黃色粘土。

2011DH T4、2011DH T5層位結構相同,分為三層:

第1層:沙層,夾雜大量碎石,厚5.10厘米;

第2層:沙、黑色淤泥,厚5.10厘米;

第3層:黃色粘土。

(三)主要發現

1、遺物

在第1層沙層底部發現一金屬器物,懷疑為固定海底電纜所用的金屬構件。

在2011DH T2、2011DH T3第1層底部發現三件金屬構件,其中T2一件,T3兩件,使用功能應與2011DH T1發現金屬構件相同,作為海底電纜的固定裝置。

T4、T5中未發現任何遺跡遺物。

2、結果與討論

現代海底電纜的敷設方式。

海底電纜敷設主要包括電纜路由勘查清理、海纜敷設和沖埋保護三個階段。電纜敷設時要通過控制敷設船的航行速度、電纜釋放速度來控制電纜的入水角度以及敷設張力,避免由于彎曲半徑過小或張力過大而損傷電纜。其中,在淺灘段敷設時,電纜敷設船停在距離海岸4.5千米的地方,通過岸上的牽引機牽引,將放置在浮包上的電纜牽引上岸,電纜上岸后拆除浮包,使電纜下沉至海底。深海段敷設時,電纜敷設船釋放出電纜,使用水下監視器、水下遙控車不斷地進行監視和調整,控制敷設船的前進速度、方向和敷設電纜的速度,以繞開凹凸不平的地方和巖石避免損傷電纜。

在施工的最后階段,主要是對海底電纜進行深埋保護,減小復雜的海洋環境對海底電纜的影響,保證運行安全。在沙地及淤泥區,用高壓沖水產生一條約2米深的溝槽,將電纜埋入其中,旁邊的沙土將其覆蓋;在珊瑚礁及粘土區,用切割機切割一條0.6×1.2米深的溝槽,把電纜埋入溝槽,自然回填形成保護;在堅硬巖石區,需在電纜上覆蓋水泥蓋板等硬質物體實施保護。

近代海底電纜的敷設方式與現代海底電纜的敷設方式相比,現代敷設海底電纜增加了許多先進科學儀器和現代工程施工方法。但在總體上海底電纜的敷設方法框架沒有改變,依然要依靠海纜敷設船的牽引,利用浮包進行懸掛。通過對海底電纜敷設方法的研究我們可以推斷,本次考古發掘出土的三件金屬構件應為敷設海底電纜時懸掛水中海纜或固定淺灘段海纜的金屬絲和金屬扣。由于發掘條件與發掘手段的限制,本次發掘未能找到海底電纜的殘段,待等各方面條件完善后再進行更加深入的研究。

參考文獻:

[1]上海郵電志編纂委員會編[M].上海郵電志,上海社會科學院出版社,1999年10月.

[2]廈門市地方志編纂委員會編[M].廈門市志·第一冊,方志出版社,2004年1月第1版.

(作者簡介:陳振坤,廈門市博物館保衛部主任。)