黃南州同仁縣生態移民權益法律保障的調查與研究

李秀萍

[摘要]本文通過對因三江源生態移民政策中從黃南州澤庫縣移民至同仁縣的生態移民進行調研,以期能提出一些合理化的建議,保障相關的移民權益。

[關鍵詞]生態移民;移民權益;生態環境

[中圖分類號] D920.4

[文獻標識碼]A

doi:10.3969/j.issn.1671-5918.2015.09-045

[文章編號] 1671- 5918(2015)09-0096-02

[本刊網址] http://www.hbxb.net

黃南州位于青海省東南,與果洛、海南、海東以及甘肅甘南等地區毗鄰。自2004年來,隨著三江源生態大移民的進行,黃南州澤庫縣的部分生態脆弱區的農牧民也遷入至同仁縣,隨后的十年時間內,政府投入了大量的財力、物力對移民們的后續發展予以支持。為了了解為了了解移民后的生存現狀以及權益保障情況,筆者對同仁縣生態移民進行了調研。

一、移民生存現狀

(一)移民思想觀念不斷強化,文化素質有所提高

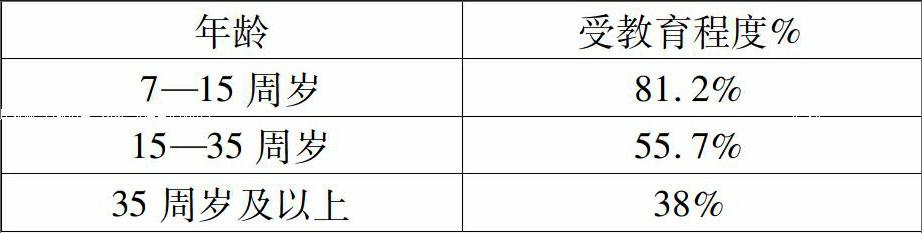

同仁縣生態移民都是藏族,在沒遷入同仁縣之前,大部分移民都生活在牧區,以放牧為生,產業單一,接觸人群有限,教育條件比較落后,思想觀念比較落后。而遷入同仁縣后,在政府的支持下,經過十來年的適應和發展,移民的思想觀念有了很大的提高,受教育程度提高。筆者對50位不同年齡的移民進行調研,數據如下:

一些移民稱經過生態移民政策,自己接觸新鮮事物的機會變多,接受程度也明顯提高,對于不同文化之間相互的協調也不斷予以認同。對于是否只是孩子上學,筆者調查數據顯示如下:

從以上數據中可以看出,被調查中的大部分移民認為孩子接受教育比較重要。而持無所謂以及不支持孩子上學的移民則主要受原先觀念及生活條件的深刻影響認為經濟條有限,上學難以改變生存現狀。

(二)大力發展移民后續產業,促進就業

近些年來青海省投入大量資金扶持生態移民后續產業發展,引導生態移民發展其后續產業。為提高移民群眾的就業水平,政府結合移民的就業意向,組織移民先后開展了民族舞蹈、建筑普工、民族服裝服飾、蔬菜種植、汽車駕駛等技術培訓。使移民群眾取得了一技之長,為更好適應新的生活環境起到了很大作用。調研中,一些移民表示,技能培訓一定程度上使一些移民群眾順利就業。但有些技能帶有季節性或階段性特點,只能解決一時之需,甚至有些技能培訓沒有完全結合移民實際的生產。移民們長期生活在牧區,許多移民又由于傳統觀念無法完全轉變過來,不愿意去外地打工,造成了技能培訓中資源的浪費。

(三)社會保障體系不斷完善,移民生產生活水平有所提高

在政策扶持下,移民居住地在水、電、路、教育、衛生、通訊、廣播電視、環境衛生等方面有了極大改善,移民的衣、食、住、行各方面的條件都有了明顯提高。在筆者對50人的抽樣調查中發現,89%的移民群眾認為現今的生活條件比移民前更好,64.2%的移民認為當地的醫療機構設施及醫療人員的技術有限,就醫不便。

二、生態移民權益保障方面存在的主要問題

生態移民工程對于區域社會經濟的發展影響重大,沒有可借鑒的現成經驗,在實施過程中難免受到諸多方面的重重阻力。因此,充分保障移民群眾的基本權益,就要查找存在的問題,從根源上解決移民過程中的不足。

(一)生態移民相關的法律法規缺失

同仁縣在實施生態保護和建設的過程中,沒有專門的地方性的行政規章,更沒有國家統一的法律法規加以規定,缺乏法律的規定導致了個別腐敗現象存在,使移民的知情權、申訴救濟權等方面缺失。有個別領導和個人從搬遷中撬取搬遷名額,實現自身利益。沒有法律法規為生態移民工作做保障,移民政策的執行存在隨意性,出現某些基層領導班子及個人的不作為行為,為腐敗現象的滋生創造了條件。處于弱勢群體的移民群眾的權益嚴重受損,出現申訴無門、上訴難等現象。

(二)生態移民補償機制不完善

為實現生態與經濟的協調統一以及生態系統的良性循環,同仁縣生態移民過程中采取自愿移民與工程移民相結合的移民方式。在政府對移民提供退耕還林、安置等補貼的前提下,移民從其原來承包的草場上遷出至同仁縣居住。自2011年開始,國家通過禁牧補助、移民生產補貼、績效考核獎勵等方式每年從財政劃撥專項資金,以此來解決移民的發展問題。

在國家政策支持下,同仁縣移民如火如荼的進行,但仍存在一些問題:①生態補償的主導理念是阻斷當地移民與生態環境之間的相互聯系對生態環境的保護最為有效。這與由于移民長期受敬畏自然、珍愛眾生的生態倫理觀及佛教影響的移民實際相偏離。②補償內容不夠完善。對移民特殊群體轉產的困難程度沒有進行充分考慮;對分戶問題沒有作出針對性的內容。一些移民搬遷后沒有草場牲畜、項目住房等,影響了生產生活水平的提高。

(三)移民文化素質普遍較低,法律意識較弱

一些移民接受教育的機會和環境有限,文化素質水平較低。政府對政策的宣傳力度不到位,移民獲取信息的渠道狹窄、單一,獲得的信息不準確,環境保護的積極性不高。移民沒有意識到法律的重要性,實際生活中不能很好地運用法律來維護權益。雖然自普及義務教育后,移民的素質有所提高,但由于移民民族成分、語言結構等原因,移民的文化素質整體上仍處于偏低水平,一部分年齡較大的移民甚至還是只字不識,沒有完全“脫盲”。

三、完善移民權益保障之法律對策

(一)健全生態移民社會保障體系

生態移民中應當切實考慮移民的切身利益,建立健全社會保障體系,使移民搬遷后在就業、醫療、入學、養老、保險等方面與城市居民享有同等待遇。通過專門的移民社會保障法律制度,鞏固生態補償機制的方案和效果。同時,實行特殊的教育政策,進一步整合現有教育資源,完善農牧區義務教育經費保障機制。加強職業技能培訓,提升移民的素質和勞動技能,提高移民的適應社會環境的能力,實現再就業和轉產創業、扶起來的目標。endprint

(二)制定移民政策法規,依法進行生態移民

結合實際制定具有移民針對性的法律法規,如《生態移民條例》等。雖然效力低于法律,但內容可以更為貼近移民的實際情況,保證現有法律體系的完整和協調。完善環境保護的體系,健全權益保障的體制。建立為移民享有社會保障權提供法律依據,保障好移民群眾的發展權、知情權、參與權、監督權、申訴救濟權、教育權、社會保障權等權利。同時,對移民社會保障經費的籌集和管理,建立專門的法律制度對其予以監督和約束,防止相關人員濫用職權截留社會保障資金,切實保證移民的社會保障權落到實處。

(三)完善監督執法機制,提高執行效率

第一,強化行政執法力度。加強執法隊伍自身建設,提高行政執法工作人員自身素質和法律意識,通過教育與自身學習,進一步強化宗旨意識,結合移民與本區域的實際,嚴格按照上級部署,認真落實移民政策。防治以權謀私、以權代法等行為的出現。同時加大行政執法力度,對于在移民過程中出現的貪污、挪用、賄賂以及聚眾擾亂公眾秩序、妨害公務等破壞移民搬遷安置工作的正常秩序的案件,予以嚴厲懲處.構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第二,加強監督,落實公眾參與的原則。移民實施過程中,如果沒有完全的知情權和參與權,法制化發展必然就會失去動力,移民自身的權益也就不能得到充分的落實和保障。如果沒有及時向移民發布和宣傳相關的政策法規,法律得不到充分落實,法律就如同虛設,那么也沒有真正的法治政府,更沒有做到生態移民政策及環境保護政策的落實。因此,政府不但要宣傳移民了解和學習相關的政策法律,而且應當要移民積極投入到生態環境保護、移民政策落實中來,配合政府,積極行使監督權,支持鼓勵移民對妨害環境治理、危害自身權益的個人和行為進行舉報、曝光,提高行政執行力度,樹立良好形象,切實保障好移民群眾的合法權益。

參考文獻:

[l]喬軍.對三江源生態移民權利保障的思考[J].攀登,2006(3).

[2]張云雁.西部生態移民相關政策法律研究[J].前沿,2011(19).

[3]張立,張連宸.三江源地區生態移民的生存現狀及其權益保障[J].長春教育學院學報,2014(8).

[4]劉紅.三江源生態移民補償機制與政策研究[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2013(6).

[5]張立.三江源自然保護區生態保護立法問題研究[M].北京:中國政法大學出版社,2014.endprint