DW I在急性缺血性腦卒中的臨床應用

魏曉輝,楊小飛,黃 煜,呂曉娟

蘭州市第一人民醫院核磁室,甘肅 蘭州 730050

DW I在急性缺血性腦卒中的臨床應用

魏曉輝,楊小飛,黃 煜,呂曉娟

蘭州市第一人民醫院核磁室,甘肅 蘭州 730050

目的:探討M R I彌散加權成像(D W I)對急性缺血性腦卒早期診斷的價值。方法:對62例確診為腦梗死的患者在不同時間行顱腦C T、常規M R I和D W I掃描后進行影像學(包括48h內C T和D W I)的圖像特征分析及ASP E C T評分。結果:發病后1小時至1周,病灶在D W I上顯示均質高信號,而C T、常規M R I多未能顯示;在發病后1~3周內呈混雜高信號,大約在3周后高信號消失。D W I診斷超早期腦梗死敏感性為36/39=0.92,特異性為15/23=0.62。結論:D W I對超早期腦梗死有較高的診斷價值。

腦卒中,急性,缺血性;磁共振彌散加權成像;ASP E C T評分

目前缺血性卒中的溶栓治療能夠明顯改善其預后,但必須在3~6小時以內完成治療,大部分錯過治療時間窗的患者常遺留有功能缺失,并且早期臨床癥狀的惡化占缺血卒中患者的1/3,使這部分患者同樣預后較差,隨著神經影像技術的迅猛發展,M R彌散加權成像(di f fusio n-weighted imagi n g,D W I)為其提供了光明前景,作為一種反映水分子彌散特性的成像技術,依據M R D W I的圖像特征診斷超早期缺血性卒中以及判斷其病情演變仍需進一步研究。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 以2010年8月至2013年12月就診的62例急性缺血性腦卒中患者為觀察對象,其中男35例,女27例;年齡40~78歲,平均(62.2±7.5)歲;發病至入院時間0.5~24小時,平均(12.2±2.4)小時。

1.2 納入標準 納入:1)臨床診斷為缺血性腦卒中者;2)24小時內完成C T、M R I掃描并住院14天以上者;3)N I H SS評分超過1分者;4)治療均采用統一方案:包括降纖、神經保護劑、抗血小板聚集、血壓調控,必要時應用降顱壓、抗凝及他汀類藥物;6)符合知情同意原則并配合檢查及隨訪者。

1.3 排除標準 排除:1)因視力、聽力、言語表達、意識及理解障礙無法完成檢查者;2)有精神障礙或家族史者;3)卒中病情嚴重、合并嚴重軀體疾病或由于其他原因不能配合檢查者;4)不適合參加該臨床研究者。

1.4 方法 M R I成像條件:G E S ig n a H D X 1.5T M R成像儀。采用S E矢狀面T2W I(T R3020ms,TE10 3.8 ms),橫斷面T1W I(T R1898ms,TE21.2ms),F S E T2W I(T R4800ms,TE110.8ms),S E/E P I D W I(T R4125 ms,TE80.2ms)彌散敏感系數b=1000 s/mm。由1名神經影像專家及1名卒中專家按時間順序進行C T、M R I的T1W I、T2W I及D W I圖像盲讀片,包括圖像信號特征以及48小時內C T、D W I的Alber ta卒中操作早期急性卒中分級C T評分(A SP E C T S)。

1.5 統計學方法 應用SPSS 13.0統計學軟件處理相關數據,計量資料以(±s)表示,采用一般描述性分析。

2 結果

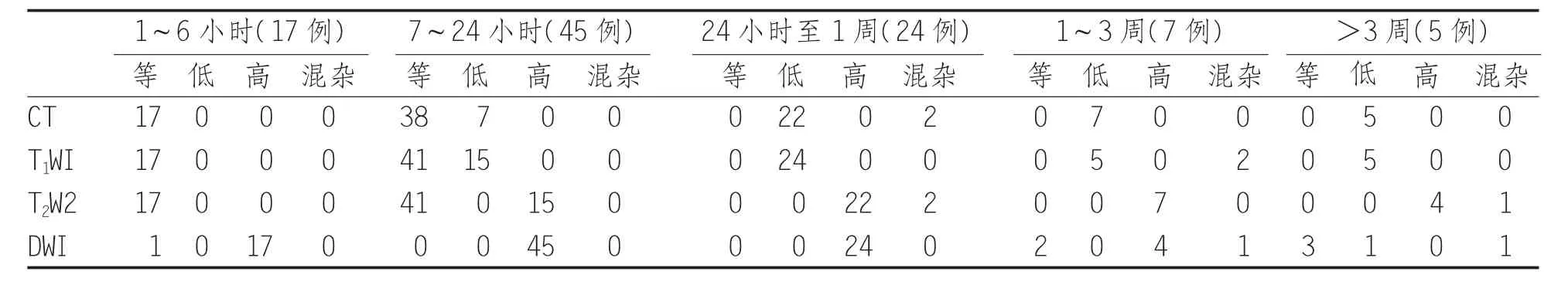

2.1 責任病灶C T、M R I及 D W I 62例患者不同時間點責任病灶C T、M R I以及D W I不同信號強度的病例統計分析見表1。

表1 62例腦梗死患者不同時間點責任病灶C T、M R I以及D W I表現

2.2 敏感性及特異性統計 62例患者24小內不同時間點C T、D W I的A SP E C T評分中位數分別是11、9。取10為分界線進行敏感性及特異性統計分析,D W I診斷超早期腦梗死敏感性為36/39=0.92,特異性為15/23=0.62。見表2。

表2 62例腦梗死患者24h內C T、D W I敏感性及特異性統計

3 討論

腦卒中使正常腦組織中水分子的自由運動受限,而D W I對水分子的彌散運動變化十分敏感,從而可以反應卒中過程的病理生理變化。研究發現:100%的腦梗死患者在卒中發生的6小時內便可顯示病灶,D W I異常反映了超早期細胞及其線粒體腫脹;1周內在D W I上表現為均質高信號,以后呈逐漸下降表現為混雜高信號,提示腦組織有明顯水腫及液化;高信號持續達3周后恢復為等密度或低密度,意味著腦組織萎縮、瘢痕組織或中風囊形成,這些基本符合腦缺血的病理過程;超過3周的混雜高信號多為出血性腦梗死或再通后出血在[3-5]。6小時內D W I陰性患者,臨床多考慮為短暫性腦缺血發作。還有研究表明,腦缺血癥狀超過1小時,如果D W I異常必然會出現腦梗死,而D W I正常的短暫性腦缺血發作患者有極低的卒中率[6-8]。在6小時內T2W I陰性而D W I陽性的主要原因是梗死初始時組織總含水量無改變,只是細胞毒性水腫導致的胞膜內外水分子彌散異常,使得常規T2W I無法像D W I去顯示超早期梗死病灶。

A SP E C T評分是一種可靠、新穎的評價方法,適用于評價C T、D W I標準軸位特異性和敏感性的不同。但這些只是反映早期缺血組織的腫脹,卻無法判斷腦的不可逆轉性損傷。M R I、D W I顯示出血性病灶較C T差,D W I顯示解剖部位和空間分辨力較差[8]。D W I可以反映組織的病理情況和細胞生化反應的強度;如間質水彌散受限導致的細胞機能障礙和能量代謝衰竭,細胞毒性神經介質釋放、神經炎性反應導致細胞的水腫以及壞死等。D W I的高信號區包括有中心區和缺血半暗帶,中心區代表無法逆轉的壞死,半暗帶因存在側枝循環而存活著大量神經元。D W I可幫助預測缺血性卒中的并發癥、預后,鑒別卒中的再通并及時選擇干預措施。

綜上所述,D W I信號強度隨著臨床不同時期而變化,它在診斷超早期腦梗死有明顯的優勢。

[1] 李海學,趙瑞峰,晉計龍,等.擴散加權成像診斷超急性和急性腦梗死的應用價值[J].中國醫學影像學雜志,2004,12(5):338-340.

[2] 趙英,戴敏方,袁云.超急性腦梗死的磁共振診斷[J].醫學影像學雜志,2004,14(2):128-131.

[3] 陳暉,肖恩華.D W I在腦梗死早期診斷中的價值[J].中國醫藥指南.2009,9(17):8-10.

[4] 盛鴻穎,王景林,王冰,等.磁共振D W I在診斷急性腦梗死中的初步應用[J].哈爾濱醫科大學學報.2005,39(6):521-524.

[5] 王新,黃家星,范玉華,等.急性缺血性卒中病因與早期彌散加權成像表現的關系[J].中華神經科雜志.2005,38(5):301-304.

[6] 盧青,姚志劍,劉海燕.首發與復發中青年重性抑郁癥患者腦結構差異的影像學研究[J].中華行為醫學與腦科學雜志,2009,18(2):97-99.

[7] 周林江,沈天真,陳星榮.磁共振擴散加權成像在超急性期腦梗死診斷中的應用[J].中華放射學雜志,2002,36(3):215-218.

[8] 黃仲奎,鄧德茂,龍莉玲.D W I在散發性腦炎與急性腦梗死鑒別診斷價值[J].實用放射學雜志,2005,21(2):120-122.

ClinicalApplication ofDW I to Acute Ischem ic Stroke

WEIXiaohui,YANG Xiaofei,HUANG Yu,LV Xiaojuan

NMR Room of the First People's Hospital of Lanzhou City,Lanzhou 730050,China

Objective:To explore the value of diffusion weighted imaging (DWI)in early diagnosis of acute ischem ic stroke.Methods:Sixty patients were performed w ith craniocerebral CT,conventional MRIand DWIat different times,imaging (including CT and DWIw ithin 48 hours)features and ASPECT scales were analyzed. Results:The focishowed strong signalhomogeneity after attacking in three days,especially in 12 hours,while CT and conventionalMRIcouldn'tdemonstrate the signals;itpresentedm ixed strong signalafter the attack from eight to 20 days;and the signal disappeared around three weeks.The sensitivity of DW I in the early diagnosis of acute ischem ic stroke was 36/39=0.92,the specificity was 15/23=0.62.Conclusion:DWIshow a higher diagnostic value for cerebral infarction atsuper-early stage.

stroke,acute,ischem ic;diffusionweighted imaging;ASPECT scales

R743.31

A

1004-6852(2015)06-0152-02

2014-10-28

魏曉輝(1965—)女,主任醫師。研究方向:核磁共振。