慢性心衰患者血管內皮細胞體外損傷模型的研究

鐘偉等

【摘要】目的 研究慢性心力衰竭患者血管內皮細胞體外損傷模型的建立辦法。方法 收集心衰患者及健康人血清并干預人臍靜脈內皮細胞,檢測細胞活性OD值、循環內皮細胞(CEC)、血管假性血友病因子(vWF)、可溶性血栓調節蛋白(sTM)含量并做統計學分析。結果 心衰組CEC、vWF、sTM含量比正常組高(P<0.05)。結論 慢性心衰患者血清可損傷血管內皮細胞功能。

【關鍵詞】慢性心衰;內皮細胞;模型

【中圖分類號】R54 【文獻標志碼】A

構建科學、客觀的實驗模型對心衰發病機制及病理過程的研究及臨床診治具重要意義。本研究采用心衰患者的血清作用于體外培養的血管內皮細胞,構建血管內皮細胞損傷模型,并通過各項指標評價模型的科學性、客觀性。

實驗材料與方法

一般資料:心衰組30例,年齡62~75歲,男19例,女11例。正常組30例,年齡62~78歲,男17例,女13例。兩組一般資料無差異(P>0.05)。

試劑與設備:胰蛋白酶、MTT(日本Sigma公司),標酶儀(美國biotek),胎牛血清(四季青研究所)、血管內假血友病因子(vWF)和血栓調節蛋白(sTM)酶聯免疫定量檢測(EHSA)試劑盒(美國ADL公司)。

方法:

血清制備:空腹采血5ml,靜置后離心,取上清液制備成血清,恒溫滅活后進行過濾除菌分裝,-20℃保存。

致傷模型的建立:將對數生長期的人臍靜脈分為2組(A組、B組)種入培養板,每組設30個復孔,用胎牛血清培養24h后,在A組加入15%心衰患者血清+85%DMEM的條件培養基進行損傷造模,在B組加入15%健康人血清+85%DMEM的條件培養基。培養24h后進行指標檢測。

實驗指標觀察:①MTT法檢測細胞活性 各組細胞每孔加入MTT,繼續培養4h后每孔加入DMSO,自動酶標儀震蕩后于490nm處測定吸光值。實驗中設不加細胞只加培養液的孔為空白對照孔。比色時以空白對照孔調零。②循環內皮細胞數(CEC)的檢測 等密度梯度離心法。將上清稀釋后加入到密度Percoll液中離心,取界面以上液體作為上層,Percoll 層液體作為中層。上層液體離心后棄管中上清液,加生理鹽水。中層震蕩使細胞懸浮備檢。上述液體滴于血細胞計數池中,觀察內皮細胞數。③vWF和TM水平的檢測 上清液離心后分離血清,-80℃冰箱保存。vWF 濃度測定采用lurell火箭電泳法,TM 濃度測定采用ELISA法。

統計學處理:數據以均數±標準差表示,兩樣本間均數比較用t檢驗,多組樣本均數間比較用方差分析。數據處理用SPSS13.0軟件處理。

結果

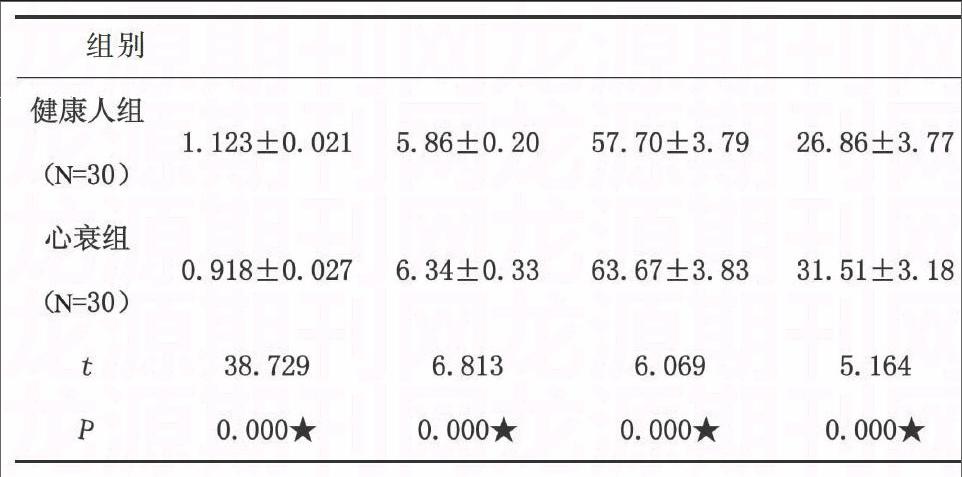

組別

注:與健康組比較,★P<0.05。

討論

研究發現,血管內皮細胞(VEC)的損傷是多種心血管疾病的共同病理生理學基礎[1]。CHF者心泵血量減少,外周循環血流量減少,組織缺血缺氧,釋放出大量自由基和炎癥細胞因子,導致VEC發生損傷和功能紊亂[2]。VEC損害主要以內皮依賴性舒縮反應平衡破壞為特征。因此,構建科學、客觀的細胞損失模型是保護及改善VEC功能乃至治療CHF至關重要的一步,為治療CHF開辟了一條新的途徑。本研究采用機體的血清作用于體外培養的血管內皮細胞,構建血管內皮細胞損傷模型,通過該模型對CHF患者和健康人群的CHF相關指標進行觀察、比較和探討。

評價VEC損傷程度的代表性指標有CEC、vWF和TM。CEC是目前在活體內唯一可以特異而直接地反映血管內皮損傷的指示物,其增高可反映VEC受損程度。血清vWF含量與VEC受損呈正相關關系,因此測定其在血清中濃度可反映血管內皮功能狀態。TM在血管內皮細胞發生炎癥等病理過程或損傷后被大量釋放至循環血液中,敏感反映血管內皮尤其微血管病變損傷病變。本實驗中可見心衰組吸光值低于健康組, CEC低于健康組,證實心衰患者血清中內皮細胞損傷脫落更明顯;心衰組vWF指標和sTM高于健康組,其機制可能與心衰誘發血管內蛋白等有機物質發生復雜的化學反應、釋放各種調節蛋白入血有關。

總之,本實驗通過采用心衰患者血清體外致傷血管內皮細胞構造模型,具有客觀、科學性,為進一步研究治療心衰提供奠基作用。不足之處是本實驗研究例數有限,可能會對結論的準確性有影響,需要在今后的試驗中繼續擴大樣本量。

參考文獻

[1] 單莎瑞.自體血管內皮祖細胞抗衰老作用的初步臨床研究[D].廣州:第二臨床醫學院,2010年.

[2] Koninckx R,Dani ls A,Windmolders S,et al.The cardiac atrial appendage stem cell: a new and promising candidate for myocardial repair[J].Cardiovasc Res,2013,(03).