網絡信息流與現實信息流交互下的突發事件衍生方式分析*

葉光輝 李 綱(武漢大學信息資源研究中心 武漢 430072)

網絡信息流與現實信息流交互下的突發事件衍生方式分析*

葉光輝 李 綱

(武漢大學信息資源研究中心 武漢 430072)

〔摘 要〕信息致災事件已成為網絡環境下最為重要的突發事件,而信息流是該類事件演化過程中的重要表現形式。藉此,文章在綜述已有信息流研究的基礎之上,首先指出了引發信息致災事件的重要方式。然后揭示了信息的雙面作用形式和致災特點,闡述了網絡信息流對現實信息流的發酵作用。最后提出了由網絡與現實共同發酵引發的信息致災事件的應急管理對策。

〔關鍵詞〕網絡信息流 現實信息流 突發事件 輿情監測 公眾認知

1 引言

任何事物都具有兩面性,作為信息傳播的重要媒介,互聯網亦不例外。一方面,它加速了良性信息的傳播速度和拓寬了其傳播范圍;另一方面,它也降低了不良信息(如謠言、虛假信息等)的傳播成本和擴展了其受眾群體[1]。這一雙面作用形式取決于信息內容本身,目前,由不良信息及信息行為引發的突發事件已成為網絡環境下最為重要的致災方式。

在范維澄院士等[2]構建的公共安全“三角形”理論模型中,突發事件、承載載體和應急管理構成了一個三角形的閉環框架,災害要素是開啟這一閉環結構的誘因,而該誘因的表現形式就包括三類:物質、能量和信息。文章所著力探討的突發事件衍生方式就屬于信息類致災方式,但網絡環境中的災害要素具有物質性和現實性,網絡只是提供了其傳播、演化、加工、發酵、變質、沉沒等的環境。這一信息處理過程就形成了信息流,根據信息演化環境的不同,信息流又可區分為網絡信息流和現實信息流。網絡信息流與現實信息流的交互往往是互聯網環境下最為常見的一種信息類致災方式。2002年11月到2003年4月的非典型肺炎事件、2005 年11月的哈爾濱水污染事件以及2010年2月的山西地震謠言風波等都是該類方式的典型案例。在上述事件中,網絡信息流與現實信息流相互滲透、影響和參照,由現實發生的突發事件,經由網絡環境的傳播、發酵等,演化為網絡群體事件,對現實社會的秩序、公共安全及公眾認知與心理造成了極大影響。有鑒于此,網絡與現實共同發酵的信息類致災事件已成為網絡新聞媒體關注的重點內容和相關政府部門輿情監測的重點對象。

2 相關研究綜述

(1)業務信息流:對應到應急管理過程中,業務信息流就是將線性的一般的信息管理活動(信息搜集、信息組織、信息分析、信息服務等)有機地串聯起來,形成日常應急信息管理的工作流程,這些工作流程依據交互主體的不同可分為信息上報、信息合作、信息聯動和信息發布[3-4],該主題研究多圍繞應急供應鏈[5]、應急組織管理[6-7]來展開,如Militello等[8]討論了危機信息流,特別是在網絡時代下對應急處理中樞(Emergency Operation Center)帶來的挑戰;Jain等[9]利用信息流構建了一種應對突發事件的快速反應體系;Militello等Chen[10]設計了應急響應的生命周期,通過分時分段來實現應急管理中業務信息流的分解。

(2)數據信息流:數據信息流與業務信息流是聚合關聯關系,其附著于業務信息流形成的渠道才能自主實現有效地配置,自主實現可歸因于兩方面:一是系統動力學原理,信息論是系統動力學發展過程中吸收的重要理論,不同信息管理活動之間存在著因果相繼的關系;二是信息勢能,它已被應用到傳播學中,用來描述信息對主體所具有的潛在價值。潛在價值越大的信息,其所具有的勢能就越大,越需要在合適時空中得到突出顯示。因此同一信息在不同主體間存在的勢能差將推動數據信息的流動[11-12]。

(3)輿情信息流:輿情信息流是網絡信息流的典型體現形式,也是目前研究最熱的信息流類型。Yates 等[13]分析了社交媒體在應急知識分享、傳播及再利用中的作用及影響,并以海地地震事件為例進行了實例分析;張玉亮等借鑒國外突發事件輿情信息流導控模式,提出了適應中國國情的導控模式[14],不僅如此,其還基于多案例事件,揭示了網絡輿情信息流的傳導特征[15]。正是謠言等不實信息的存在使得輿情信息流存在諸多不確定性,需要相關政府部門或機構對論壇、博客、微博、貼吧等網絡公共平臺進行實時監測,以期對輿情信息流進行適時地引流和截流[16-17]。而上述不實信息很大一部分是網絡環境對現實信息流的發酵、異化、加工等之后的產物[18-19],因此引流和截流的前提在于強化對輿情信息流的監測、預警、分析、應對和追蹤[20-21]。

3 網絡時代信息的雙面作用形式及致災特點分析

3.1 網絡時代信息的雙面作用形式

信息是現代科學發展中最為神奇和爭議最多的概念,但到目前為止還沒有一個統一的定義[22]。從信息功用的角度分析,一方面,通過應急會商技術,如視頻/電話網絡等,應急信息體系建設有助于將多主體聯絡起來,在統一的應急管理平臺下協同工作,從而最大程度地減小不確定性帶來的社會影響。另一方面,在范維澄院士提出的公共安全“三角形理論模型”中,作為災害要素之一,信息可作用于主體心理,再由主體行為表現出來,如謠言通過人際網絡和計算機網絡的傳播可造成大范圍的人員恐慌,誘發群體事件,加劇社會危機[23]。因此信息具有雙面作用形式,恰當正確的信息能夠最大程度地幫助公眾認清面臨的形勢,降低或消除認知上的不確定性,形成正面的信息效應;變質失真的異化信息則會極大干擾公眾對形勢的判斷,提升公眾心理的脆弱性,造成錯誤的應急反應和群體恐慌,形成負面的信息效應。

3.2 網絡時代信息致災特點分析

根據災害要素的不同,突發事件的致災方式可分為三類:物質致災方式、能量致災方式和信息致災方式,其中信息致災方式最為特殊,主要表現為:

(1)相比物質和能量的作用形式,信息不作用于直接的主體形式(主要指人或者人群),而是通過信息對主體心理的影響,再由主體的行為表現出來。這也正是由信息作用導致的突發事件總是和人及人群緊密聯系在一起的原因,如突發公共衛生事件發生前期,由信息不明導致的不確性往往會造成公眾恐慌,之后信息激增,謠言頻發則會引發哄搶商品、哄抬物價等群體行為。但并非所有信息都會引發公眾或群體恐慌,只有當那些對人的心理產生緊張、恐慌、焦慮、不安、急躁等負面影響的信息達到一定的量后,才會引發信息致災事件。

(2)信息類災害要素通常很難找到一個唯一的臨界值,而是存在一個臨界區間,在該區間內災害要素具有某一可能導致突發事件發生的概率,而且實際發生時的誘因往往包括超臨界和觸發因素。由于臨界點和臨界區間都很難確定,因此表現出一定的模糊性。這與(1)中所定性描述的負面信息積累量是一致的,引發突發事件發生的信息量拐點就是負面信息積累由量變到質變的關鍵點,這一關鍵值是唯一的,即使是在同類型的信息致災事件中。但同時又是可預測的,借助現代科學技術形成的數字預案、傳感器技術、信息分析技術等,關鍵值所處的區間范圍正在不斷被縮小,基于此,針對信息致災事件預防的精確性也在不斷提升。

(3)信息類災害要素的累計往往不是緩慢的漸變過程,而是短期內呈現迅速增長的趨勢。在網絡十分發達的今天,幾乎任何消息都可能迅速傳遍全球,這與物質、能量累積所經歷的漸變過程有很大的區別,信息類災害要素的量的增加往往表現為突發曲線[24]。這一致災特點揭示了信息類致災事件應急管理工作開展的要點:注重事前防范,從“事后救火”向“事前監測”轉變,使用少量錢預防,而不是花大量錢治療[25]。這就要求相關職能部門或機構要采取“放大”的信息分析方式,把小問題、小事件放在大背景下解讀,評估突發事件發生的可能性及其影響,形成分析報告和預案文檔,并呈報上級主管部門,及時做好信息的導控。如政府借助輿情監控技術手段,對網絡信息的傳播特性及規律了解的基礎之上,可在謠言等不實信息開始大規模傳播之初,通過信息公開形式(如召開信息發布會、開展宣傳教育等)及時遏制或減低不良信息對社會、公眾的影響。

4 網絡信息流對現實信息流的發酵作用

網絡信息流是現實信息流在互聯網空間上的映射,是現實信息流的直接反映。網絡信息流以網絡為載體,以事件為核心,是廣大網民情感、態度、意見、觀點的表達,傳播與互動,以及后續影響力的集合[26]。但需要注意的是,網絡信息流不一定是對現實信息流的真實反映。如今網絡已被公認為是繼報紙、廣播、電視之后的“第四媒體”,而且大有超越之前媒體形式之勢。作為公眾獲取信息的主要渠道之一,其應用范圍廣、更新速度快、交互性強,但信息的正確性和傳播范圍都無法得到有效控制,任何人都可以在網絡上發布言論和觀點,并且發布者往往不必考慮發布言論的真實性以及帶來的社會影響,網絡隨即變成了謠言醞釀的溫床。

結合信息致災事件,筆者發現網絡信息流對現實信息流具有很強的發酵作用,以“2010年2月的山西地震謠言風波”為實例,筆者按照發酵形式、發酵過程和發酵結果的三步驟來揭示這一微觀過程:

(1)常見發酵形式:①片面解讀,造成現實事情面貌無法被清晰展現,部分網民臆想,按照原生事件所顯露的環境要素、人物要素、情節要素臆想事實。如山西地震謠言風波中,2010年1月,有網民稱5日太原有震感,緊接著6日山西省地震局開展了為期1周的全省地震應急預案實施情況檢查工作,省內各部門按照預案進行了地震演練,該演練被市民誤認為真的將有地震發生。1月中旬,一條“各大醫院正在囤積醫療藥品,并選派醫生和護士作為地震應急人員,近期太原將有大地震”的謠言短信開始在市民中傳播[27]。排除主觀故意編造事實,這一過程可參照知識轉化的“螺旋模型”[28-29],在發酵過程中將詳解。②故意捏造,這種主觀故意的發酵形式直接但危害性很強,同時附帶有煽動性的理由或依據,以實現捏造者及其群體的商業目的或政治目的,如非典疫情爆發之初,關于板藍根等中藥制品可以防止非典的傳聞甚囂網上,間接推動了板藍根等的搶購風潮;2010年1月24日,運城發生里氏4.8級地震,盡管地震局一再說明此次地震不具有破壞性,但還是阻止不了謠言的傳播,同時部分好事者還在網絡論壇中故意捏造或誤讀運城地震等級,混淆大眾視聽,導致謠言開始在互聯網環境下進一步發酵,引發公眾心理恐慌,紛紛離開家門,露宿街頭。

圖1 網絡信息流對現實信息流的發酵過程

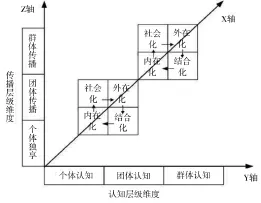

(2)發酵過程描述:上述發酵形式導致信息在網絡與現實之間來回傳遞,經過若干次的傳遞,原生事件信息可能已失去原有面貌。文章借助顯隱性知識轉化的“螺旋模型”來解釋這一微觀過程,如圖1所示。在社交媒體平臺上(文章以論壇為例),原生事件信息經過個體“社會化-外在化-結合化-內在化”(X軸)這一循環往復過程后,信息傳播層級(Z軸)也由公眾個體上升為團體傳播,再至群體傳播;隨著原生事件發酵出的多種臆想的主流版本的出現,公眾認知層級(Y軸)也由個人認知上升為團體認知,再至群體認知。在這一過程中,信息的作用形式和程度也隨著發酵程度不斷轉變,如山西地震謠言風波中,信息的作用形式在2010年1月中旬之前還為正向,之后到負向信息效應越來越強,直到山西省政府通過短信、廣播、電視、網絡等多種渠道進行辟謠,信息作用形式才逐漸恢復。

由此可以看出,在信息致災事件中,現實信息流借助網絡走上了快車道,但網絡可能不僅僅是物理容器,還有可能是化學發生器。現實信息流經過網絡發酵后可能會發生信息異化,導致信息可信度下降、失真甚至變質,進而對公眾及其群體心理的作用形式由正向轉向負向。

(3)發酵結果分析:經過網絡發酵之后,往往會出現“三人成虎”的現象,即某種觀點或言論被重復達到一定程度,就很容易使更多人輕信,而忽視了言論本身的正確性,這與人類的社會性和從眾心理有很大關系。從心理學角度來分析,當公眾對所面臨形勢無法獲取清晰認知的情況下,更傾向于從眾,這就是所謂的“羊群效應”[30]。這一現象出現正是圖1中Y軸和X軸綜合作用的結果,而Z軸和X軸的綜合作用揭示了信息致災事件中不良信息的傳播廣度。X軸則系統說明了信息流在現實與網絡之間來回往復的過程,根據X軸信息所呈現出來的效應可系統評估發酵結果及程度,同時這也是網絡輿情監測的重要內容。

5 由網絡與現實共同發酵引發的信息致災事件的應急管理對策

綜上分析,針對網絡與現實共同發酵引發的信息致災事件,筆者建議從三方面開展應急管理工作:

(1)在當前智慧城市建設的大背景下應急管理工作必須融入“智慧”理念,做好事前輿情監測工作,在該類型事件處置過程中,無論是公眾還是頂層的決策者都需要面對大數據量的信息,只有有效地利用機器智能,探索和開發更多符合當前應用場景的數據分析工具,才能在信息的海洋中認清信息流動的網絡結構,適時地引流和截流,實現信息資源的合理配置和信息流的導控。

(2)了解不同階段公眾認知的心理特點,合理地進行心理疏導。在突發事件不同階段,公眾認知心理常呈現出三個特點:①突發事件之初的恐慌心理。突發事件發生一開始,公眾表現出緊張、恐懼、焦慮等心理反應是一種正常現象,而且適度反應對于自身也是有好處的,但不能過度;②突發事件過程中的盲從心理。由于信息不對稱或不及時,導致公眾無法全面了解突發事件信息,加之別有用心者散布謠言,就會出現“羊群效應”;③突發事件過后悲觀痛苦的心理。由于現實生產和生活造成的無法抹去的負面影響,很容易在公眾內心深處留下長期無法消除的陰影。同時需要注意公眾的認知心理除與時間分期相關以外,還與年齡、性別、經歷、心理素質等因素相關,因此需要權衡考慮上述因素,進行合理地心理疏導[31]。

(3)謠言止于公開。謠言等負面信息是導致信息類致災事件發生的災害因素,但謠言止于公開。政府相關決策部門在對公眾信息需求進行分析的基礎之上,還要建立健全信息公開制度,及時向公眾通報最新消息,保障公眾的知情權,避免“哈爾濱水污染”事件中出現的延遲通報甚至隱瞞不報現象的發生。

(來稿時間:2015年5月)

參考文獻:

1. Reddy M C, Paul S A, Abraham J, et al. Challenges to effective crisis management: using information and communication technologies to coordinate emergency medical services and emergency department teams. International journal of medical informatics, 2009, 78(4):259-269

2,22,24,27,30,31.范維澄,劉奕,翁文國等.公共安全科學導論.北京:科學出版社, 2013:20-36

3,11,16,23,26.李綱,葉光輝.網絡視角下的應急情報體系“智慧”建設主題探討.情報理論與實踐, 2014, 37(8):51-55

4.向立文.突發事件信息管理機制研究.圖書情報工作,2009, 53(7):55-58

5.夏訓嘉,廖馨.應急供應鏈信息流管理問題研究.生產力研究, 2010(12):126-127, 145

6.鐘開斌. 危機決策:一個基于信息流的分析框架. 江蘇社會科學, 2008(4):126-131

7.呂斌,李國秋,楊國慶.組織危機管理過程中的危機信息流及其擴散研究——危機管理的信息流控制法研究.情報理論與實踐, 2009, 32(1):30-34

8. Militello L G, Patterson E S, Bowman L, et al. Information flow during crisis management: challenges to coordination in the emergency operations center. Cognition, Technology & Work, 2007, 9(1):25-31

9. Jain S, McLean C. Simulation for emergency response: a framework for modeling and simulation for emergency response// Proceedings of the 35th conference on winter simulation: driving innovation. Winter Simulation Conference, 2003:1068-1076

10.Chen R, Sharman R, Rao H R, et al. Coordination in emergency response management. Communications of the ACM, 2008, 51(5): 66-73

12.齊麗云,汪克夷,張芳芳等.企業內部知識傳播的系統動力學模型研究.管理科學, 2008, 21(6):9-20

13. Yates D, Paquette S. Emergency knowledge management and social media technologies: A case study of the 2010 Haitian earthquake. International Journal of Information Management,2011, 31(1):6-13

14.張玉亮,路瑤.國外突發事件網絡輿情信息流導控模式及其對中國的借鑒.湖北社會科學, 2013(7):41-45

15.張玉亮. 基于多案例事件的突發事件網絡輿情信息流傳導特征研究.現代情報, 2014, 34(12):44-49

17.蘭月新.突發事件網絡謠言傳播規律模型研究.圖書情報工作, 2012, 56(14):57-61

18.劉珺.突發事件傳播中的信息異化與化解策略.實事求是, 2011(2):29-31

19.莊亞明,余海林.群體性突發事件信息傳播網絡特性研究——以搶蠟燭事件為例.情報雜志, 2013, 32(7):37-42

20.蘭月新. 突發事件網絡衍生輿情監測模型研究.現代圖書情報技術, 2013(3):51-57

21.許鑫,張嵐嵐.突發事件網絡輿情預警模式探索.圖書情報工作, 2010, 54(22):135-138, 89

25.薛瀾,張強,鐘開斌.危機管理:轉型期中國而臨的挑戰.北京:清華大學出版社, 2003:56

28.秦鐵輝,舒文芳,晏創業.競爭情報與知識管理關系淺析.圖書情報工作, 2003, 47(11):28-31

29.李綱,葉光輝. ShareNet情景下競爭情報組織模型研究.情報理論與實踐, 2014, 37(4):65-70, 76

〔分類號〕G350

〔作者簡介〕葉光輝(1986-),男,武漢大學信息管理學院博士研究生,研究方向:信息檢索,數字圖書館;李綱(1966-),男,教授,博士生導師,武漢大學信息資源研究中心副主任,研究方向:競爭情報,信息資源管理。

* 本文系國家社會科學基金重大項目“智慧城市應急決策情報體系建設研究”(項目編號:13&ZD173)、中央高校基本科研業務費項目“網絡視角下的應急情報體系建設主題研究”(項目編號:410500014)和“面向應急決策的專家參考咨詢過程”(項目編號:410500135)研究成果之一。

Emergency Derivation Analysis Under the Interaction of Information Flow from Virtual Network and Reality

Ye Guanghui Li Gang

( Center for the Studies of Information Resources of Wuhan University )

〔Abstract 〕Emergencies triggered by bad information have become the most important emergencies under the network environment. Information flow is an important manifestation in the evolution of above-mentioned events. Firstly, this paper points out the common way leading the information disaster based the review of existing research on information flow. Secondly, the authors reveal the two sides of information effect and the characteristic of information disaster elements, and then bring out the fermentation process of real information under the influence of the network information flow. Finally, the paper proposes the countermeasures of information emergency management according to the information emergency.

〔Keyw ords 〕Network information flow Real information flow Emergency Public opinion monitoring Public awareness