中國古代傳世畫作中的讀書圖初探

王 波(北京大學圖書館 北京 100871)

中國古代傳世畫作中的讀書圖初探

王 波

(北京大學圖書館 北京 100871)

〔摘 要〕在新興的基于圖像的社會科學研究方法的啟發下,建議以《中國歷代畫目大典》和《中國美術全集》作為資料基礎,梳理中國古代傳世畫作中的讀書圖,以開辟閱讀學、圖書館學研究的新領域,為讀書圖的專題收藏和利用提供線索,以弘揚中華民族耕讀傳家的優良傳統,為閱讀史、圖書史上很多問題的研究帶來富有趣味的圖像證據。

〔關鍵詞〕中國古代 讀書圖 閱讀學 閱讀推廣 圖書史 藝術史 文化史

人物和書籍處于同一畫面,人物做出將要閱讀、正在閱讀或剛剛讀畢之狀的圖畫,就叫讀書圖。創作于遠古至清代的讀書圖,就是中國古代讀書圖。文章主要探討對錄入各種畫目、流傳至今的中國古代傳世畫作中的讀書圖進行初步篩選、分類、解讀的可行性及其理論意義和現實價值。

1 研究中國古代傳世畫作中的讀書圖的意義

1.1 開辟閱讀學研究的新視角、新領域

中國對閱讀學的研究啟動較晚,但是20世紀90年代以來,陸續推出了一批成果,理論方面的專著有曾祥芹的《閱讀學原理》、《國外閱讀研究》、《閱讀學新論》,王龍的《閱讀研究引論》,龍協濤的《文學閱讀學》,以及王波的《閱讀療法》等。史料方面的著作有曾祥芹主編的《古代閱讀論》、《歷代讀書詩》,王三山編著的《文人書趣》,王余光等主編的《讀書四觀》。通史方面有王余光正在牽頭編纂的《中國閱讀通史》等。

可以說,關于中國古代的閱讀史料,在詩歌、事跡、掌故、言論、方法、思想等方面均已有著作加以系統梳理和總結,唯留中國古代讀書圖的情況,尚未有人作條貫分析。據筆者所見,目前國內只有袁逸的《書色斑斕》一書中的幾篇隨筆談到、用到了幾幅中國古代有意思的讀書圖。已出版的閱讀學專著基本上都是偏重文字的著作,很少配上相關的讀書圖,即便偶有插圖,也是取材隨意、隨機,缺乏學術依據和時空序列感,沒有和文字密切配合、相輔相成,不能給讀者帶來更豐滿的信息和進入古代讀書情境的現場感。

相反,國外的一些閱讀學著作,如加拿大的阿爾維托·曼古埃爾的《閱讀史》、英國的戴維·芬克爾斯坦和阿里斯泰爾·麥克利的《書史導論》等的配圖相當豐富,若仔細分析,可以發現書中選用的關于讀書的插圖,由古而今井然排列,顯然是經過了系統梳理、精心研究。而德國博爾曼的《閱讀的女人危險——從圖畫進入女性的閱讀世界》更是將西洋名畫中的讀書圖推進到了專題整理和研究的階段,成為了這方面的經典。

中國古人讀書治學講究“左圖右史”,在歷史文獻中常常以“圖籍”二字指代文獻,留下了以圖佐文、以圖佐學的優良傳統,如以《山海經》為代表的地理類文獻、以《本草綱目》為代表的中藥學文獻、以繡像小說為代表的文學文獻,都是善于用圖的典范。圖像所承載的信息十分豐富,不但可以佐證、補充文字信息,而且某些只可意會的內容,還非文字所能表達和描繪。我們研究閱讀文化和閱讀史,經常要探討古代的書籍形制演變以及書籍的創作、校讎、抄寫、雕版、流通等流程的具體細節,研究古人的讀書行為、讀書場景、讀書情結、讀書趣味等,這些內容單靠文字描述是無法傳達立體信息的,結合圖畫來論證才更有說服力,才能給讀者以身臨其境、重回歷史現場的感覺。

根據中國古代文體創作和遺留文獻的特殊性,經、史、子、集、圖構成了諸多學科的史料的五維一體。對于閱讀學來說,經和子方面的史料不多,主要是歷代名人關于閱讀的若干言論,可以簡稱為“論”。史的方面主要是歷代名人的讀書掌故,可以簡稱為“事”。集的方面主要體現為歷代詩家所寫的讀書詩,可以簡稱為“詩”。加上讀書圖,這樣一來,閱讀學史料就可以綜合簡稱為事、論、詩、圖的四維一體。目前,事、論、詩方面均有集成性質的史料匯纂,唯獨讀書圖一維缺乏總結,不能不引為遺憾。啟動讀書圖的研究,有填補空白之功,將為閱讀文化和閱讀史的研究帶來新風,開辟新的支流和領域。

1.2 順應人文社會科學重視圖像研究的新潮流

目前,在一些歷史悠久、研究充分的學科,人物、事件、文獻、時段、專題等等堪作研究的對象,均已有了累累碩果,殊難發現新的學科生長點,一批一流的學者創造性地將研究的目標轉向了圖像。圖像研究不僅是學術方向的轉移、新的學科生長點的探索、新的學術富礦帶的發現,還可以說是學術方法的創新。這方面的實踐以北京大學中文系陳平原教授最為典型。陳平原的治學路線清晰地呈現出“文本——圖像——聲音”的軌跡。他早年研究小說史,代表作有《中國小說敘事模式的轉變》、《千古文人俠客夢》,主要是發掘、梳理史料,加以分析闡發,可謂做的是文本功夫,靠對文獻竭澤而漁式的調研和別具只眼的細讀取勝。后來,陳平原轉向圖像研究,連續出版《觸摸歷史——五四人物與現代中國》 、《圖像晚清——點石齋畫報》、《看圖說書——小說繡像閱讀札記》等書,所著不是圖像匯編,就是以圖像為研究對象,基于對圖像的專題宏觀審視和重點顯微觀察,得出單看文本所不易發現的結論。2008年秋,陳平原給北京大學一年級博士生上大課,講的是“舞臺小天地——現代中國文學視野中的戲曲人生”,宣稱他致力的方向已經由“文字的中國”、“圖像的中國”轉向“聲音的中國”。

不單陳平原教授,文學學科的其他著名學者也很重視圖像研究,如中國社會科學院文學所所長楊義教授聯合中日學者編纂了《二十世紀中國文學圖志》,開創了“以圖出史、圖文互動”的文學史寫作模式。蘇州大學范伯群教授是通俗文學研究的權威,出版了《中國現代通俗文學史(插圖本)》。在出版學領域,也出現了肖東發編的《中國出版圖史》。目前,插圖本在整個人文社會科學領域都比較盛行,出現了一批優秀成果,和以往那些基本以文字為主的學術著作相比,信息量更大、可讀性更強、普及面更廣。由于我們當前處在一個生活節奏飛快,人人沒有時間咬文嚼字,更喜歡速覽圖片的“讀圖時代”,被圖像研究成果所充實了的學術論著,受眾面更大,傳播的速度更快、范圍更廣,更容易發揮其應有的學術價值和社會作用。

開展中國古代讀書圖的研究,可以說是對其他學科,特別是對文學學科研究圖像的新動向、新潮流的借鑒和模仿,也可以說是一種呼應。圖像研究已經為文學研究打開了新的視野,開創了新的局面,相信也一定會為閱讀學研究帶來新的面貌、新的驚喜、新的精彩。參考陳平原教授的學術路徑,將來我們也可以進行讀書音、讀書姿的研究。中華五千年弦歌不斷,歷朝歷代、東西南北的人們是如何讀書背書的,倘若能將其音調、姿態還原出來,也是非常有益有趣的研究,只是難度肯定要比讀書圖的研究要高出許多。

1.3 發揚中華民族耕讀傳家的優良傳統

“耕讀傳家久,詩書繼世長”,這是中國古代書香門第常用的對聯,“耕”代表生產力、農業文明、經濟基礎,“讀”代表生產關系、科舉制度、文學藝術,是中國封建社會治國安邦、維持和諧的兩大基礎法寶。可以說,耕讀傳家是中華民族的優良傳統,“耕”和“讀”也是中國古代畫家經常著墨的題材,代有佳作。可是頗令人遺憾的是,自從南宋畫家樓儔創作了耕圖21幅、織圖24幅,詩意地描繪天子扶犁、皇后親蠶、男耕女織——這種中國古代美麗的小農經濟圖景,受到歷代帝王的推崇和嘉許后,“耕織圖”便成為社會熟知的畫作品類,而以“讀”為題材的圖畫,卻遲遲沒有人匯總或進行系列化的創作。“讀”在中國傳統文化里,本來和“耕”是最佳搭檔,應該將這兩個題材的畫作匯集起來,或者創作一冊傳世套圖,合稱“耕讀圖”,那樣先民的力量和智慧、古國的物質與精神就能得到相輔相成、反差鮮明、富有張力的展示,更能反映中華民族的生存方式和精神風貌。可惜的是,前人在創作系列圖畫時,簡單地以同類項相從,將“耕”和“織”捆綁到了一起,而拆散了“讀”和“耕”的搭檔關系,乃至忽視了對讀書圖的總結和對讀書系列圖的創作。

耕織圖有很多版本,目前最為通行的底本是清朝康熙皇帝南巡時,命宮廷內侍焦秉貞創作的耕織圖,其復制品繁多,復制方法多種多樣,有紙摹本、絹摹本、瓷摹本、墨彩印繪本等,配詩則分別有康熙皇帝的、雍正皇帝的和乾隆皇帝的。為了慶祝中國農業博物館建館10周年,1995年,王潮生收集各種耕織圖,出版了《中國古代耕織圖》。在2009年4月21日正式上線的世界教科文組織主持建設的“世界數字圖書館”中,中國國家圖書館提供了57件藏品,其中之一便是配有康熙皇帝御制詩的焦秉貞所作“耕織圖”,由此可見“耕織圖”在中國文化中的代表性及其重要地位。[1]

就讀書對中國歷史的影響而言,并不亞于耕織,只是因為種種機緣,讀書圖沒有作為一個品類,得到廣泛的創作、臨摹、流傳,已成為歷史留下的遺憾。現在的畫家們已經沒有必要再創作反映古人讀書情境的系列的讀書圖了,因為離開了地道的傳統技法,離開了皇帝御制詩,新作的讀書圖已經很難達到“耕織圖”那樣的藝術水準、文物價值和歷史地位。要彌補讀書圖遭受冷落的遺憾,只有將歷代的讀書圖加以搜集整理,使之完整、系統地呈現于世人,或許能夠引起人們對讀書的關注,激發人們的讀書熱情。從大的方面講,也是對中國悠久的耕讀文化傳統的發揚光大。

1.4 滿足圖書館環境設計和閱讀推廣的現實需要

圖1 美國國家藝術館收藏并展出的法國畫家Jean Honore Fragonard于1770年創作的《閱讀的少女》

到訪過歐美圖書館的人都會留下一個深刻印象,即關于書的圖案和讀書的畫面、雕塑,作為一種元素,大量地出現在圖書館的外墻、壁畫、雕塑、紀念品上,比如美國加州伯克利大學圖書館的外墻的柱頂上就是一本書,該館室內大廳還有一個馬克·吐溫讀書的銅像,伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校工程圖書館鄰近大門的墻角也有一個穿著藍色夾克的大學生模樣的讀書人像。在美國國會圖書館、紐約市公共圖書館、波士頓市公共圖書館的壁畫上,有很多宗教題材的和臨摹名畫的讀書圖,在這些大型公共圖書館的禮品部,還能買到以西洋名畫中的讀書圖為素材的日歷、筆記本、書簽、領帶等。這些豐富的關于讀書的元素,使圖書館具有很強的識別性,讀者未及走進便能分辨出這就是圖書館,并在由外而內的步步深入中,不斷接受越來越密集的讀書元素所傳達的諸如閱讀、學習、高雅、文明等概念的強烈暗示,從而不由自主地調節自己的心態,產生對知識的尊重和崇拜心理,很快融入圖書館所特有的氣場和氛圍當中。

圖2 美國紐約市公共圖書館閱覽室門頂上的讀書圖

國內的圖書館在建筑和空間設計上,對于讀書元素的應用雖然也很普遍,但多是在“閱讀”的外圍作文章,往往顯得大而無當或簡單直接。比如樹立孔子等文化名人的雕像,但這些雕像并不是名人正在讀書的雕像,掛了很多名人名言,和閱讀直接相關的也并不多。把“書”字的很多變體甚至在各國語言中的寫法雕刻在外墻上,卻沒有直觀的書的圖案。館內有很多風景畫和名人頭像,可是沒有一張讀書圖。問一問中國歷史上有沒有留下經典的讀書圖?都有哪些?誰也說不清。當然,更不用說把中國傳世畫作中的讀書圖做成日歷、筆記本等禮品來傳播了。

進入21世紀以來,效仿發達國家,國內掀起了推動全民閱讀的高潮。圖書館在閱讀推廣的浪潮中日益活躍,創造了很多新穎的推廣形式。比如2013年的世界讀書日,北京大學圖書館推出的主題為“書讀花間人博雅”的攝影展和好書推薦活動,其主要內容是和校內的學生社團“青年攝影學會”合作,請他們在各院系招募12位女同學,手持需要推薦的好書,模仿西洋名畫中的讀書圖拍照,然后將仿照和名畫對照展出。這項活動因為實現了書畫結合、圖文結合、中西結合、古今結合,兼顧了文化素質教育和藝術素質教育,擁有年度好書、西洋名畫、北大女生、攝影展覽等吸睛看點,故而好評如潮、大獲成功,受到諸多媒體關注,網上傳播迅速,產生了良好的社會反響。

然而在展覽時就有讀者反映:為什么要模仿西洋名畫,而不模仿中國名畫?為什么模仿者都是女生而沒有男生?其實在活動開始之前,我們就對中外的讀書圖作了調研,西洋名畫中的讀書圖因為有《閱讀的女人危險》這樣的經典著作進行梳理,線索明確,極易檢索得到。而中國傳世畫作中的讀書圖則無人進行系統篩選,缺乏最基本的指導目錄,因而很難得到一系列畫作。

可見,研究中國古代傳世畫作中的讀書圖,至少有兩大現實需要:一是可用于圖書館建筑材料的定制和空間設計的裝飾,提升中國圖書館的文化氛圍、閱讀氣息和民族特色。二是可用于全民閱讀推廣工作中,因為與閱讀推廣有關的宣傳載體,比如徽標、展板、書刊封面、版面裝飾、小冊子、日歷、書簽、紀念品等,可能會用到中國古代讀書圖中的某一幅或其局部。這些客觀需要呼喚我們加強對中國古代讀書圖的研究。

1.5 服務于專題收藏和展覽

隨著國家的繁榮富強,富裕階層在不斷壯大,很多人的投資已不滿足于股票、房產等,而開始涉足文物收藏領域。文物的范圍很大,珠寶、家具、器物、字畫、古籍等等都在此列,每個方面的藏品數量和價格又極驚人,全面收藏任一方面的文物可以說都是不可能的。基于“人無我有、人有我特”的收藏原則,每個投資者要想使自己的收藏的價值最大化,通常需要選擇一個專題來收藏。從理論上講,投資者選擇的收藏專題越獨特、越容易被他人所忽視,那么其收藏特色就越分明,就更有文化價值和市場價值。

當前,雖然還沒有聽說哪家圖書館或個人將中國古代傳世畫作中的讀書圖作為專題收藏,但南京大學信息管理系的徐雁教授、北京大學圖書館的王波副研究館員出于職業敏感,已開始留心收集所接觸到的當代讀書圖和讀書人偶,在博客上連續展示。隨著公私專題收藏的持續分化和個性化,隨著中國讀書氣氛的提升、閱讀文化研究的深入,中國古代傳世畫作中的讀書圖必將會引起公私藏家的關注,成為富有價值的收藏專題。

研究中國古代傳世畫作中的讀書圖,就是要為可能到來的關于中國古代讀書圖的專題收藏提供一個全景圖、路線圖、藏寶圖,啟發、推動這樣的專題收藏早日到來。專題收藏總是伴隨著專題展覽,屆時人們將會全景式地看到中國古人的讀書生活,啟迪自己如何古為今用,改善閱讀狀況,更好地延續閱讀這種世代相傳的生存手段和生活方式。期待在不久的將來,公私藏家對中國古代讀書圖的關注和收藏能夠成為一種文化現象,這將對全民閱讀起到很好的推動作用。

2 研究中國古代傳世畫作中的讀書圖的資料基礎

研究中國古代讀書圖,必須基于兩大前提:第一,古代讀書圖的存量必須是有限的,可以計量的,如果是天文數字,那么研究的范圍就無從把握,更不用說做匯總、分析、歸類等研究了。第二,有相關的工具書反映古代畫作的全貌,使人能直觀地看到畫面,否則僅根據圖畫標題,難以判斷哪些是讀書圖,哪些不是。好在這兩個前提目前均已具備。

首先,現有資料表明,照相術在晚清才傳入中國。中國出現的第一張照片通常被認為是時任法國海關總檢查長的于勒·埃及爾,于1844年到中國參與中法《黃埔條約》的談判時,給時任兩廣總督的清宗室耆英拍的照片。[2]而此時離1839年法國人路易·加克·達美爾發明攝影術不過5年。到了1856年,照相已成為貴族時尚,皇族及地方長官照相已較普遍。

照相術傳入中國的這個時間節點,對我們研究中國古代讀書圖非常有利,同時差不多也宣告了不可能進行整體統計、研究近代以來的讀書圖。由于照相機成像方便,照相機普遍民用之后生成的讀書圖成上億兆,猶如恒河沙數,已經無法對其進行整體調查和研究。而在此之前,圖畫的制造,大宗是畫家在帛、紙等軟載體上用筆墨所繪,小宗是藝術工匠在金石、家具、陶瓷等器物和墻壁上的創作,古人對這些圖像作品中的佳作進行了認真的造冊登記。中國古代目錄學發達,不但關于文字圖書的目錄代代相沿,著錄畫作的畫目也是生生不息。南京藝術學院的周積寅教授及其夫人王鳳珠女士,收集歷代畫目,編有《中國歷代畫目大典》,這套書計劃出四卷,分為戰國至宋代卷、遼至元代卷、明代卷、清代卷,共編入畫家5千余名,包括各類畫跡7萬余幅,2002年已由江蘇教育出版社出版了前兩卷。

另外,2006年12月,人民美術出版社、上海人民美術出版社等聯合出版了《中國美術全集》六十卷,該書匯集從原始社會到清代的中華五千年藝術珍品,分為繪畫、雕塑、工藝美術、建筑藝術和書法篆刻五大編,小八開豪華精裝,共輯入彩色圖版1.2萬余幅、論文及圖版說明400余萬字。全書規模宏偉,編輯周密,內容豐富,印制精美,代表了我國美術出版的最高水準,是我國有史以來美術出版方面規模空前的宏篇巨帙,亦是未來相當長一段歷史時期內無需重復和難以企及的高峰,是一部最權威、最全面、最經典的中華藝術綜合性大典,堪稱“中華藝術大百科全書”,榮獲首屆國家圖書獎。[3]

讀書圖的來源多端,除了紙帛等軟載體上的繪畫外,還可能從壁畫、畫像磚、版畫、年畫、雕塑和工藝美術品上輯出,本來不易收集。可是《中國美術全集》對各種載體和表現形式的圖畫均有收錄,這就為讀書圖的研究打開了方便之門。[4]

《中國美術全集》收錄的圖片類型多、總量少,《中國歷代畫目大典》收錄的圖片類型單一,但總量大。兩書互不能替代,具有互補關系。這兩本書的出版,明確傳達給我們一個信息:首先,中國古代圖片的總量是有限的,可以覽盡,可以計量,輯錄和研究讀書圖不是一個不可能完成的任務。其次,《中國歷代畫目大典》和《中國美術全集》對于圖畫的著錄,除了文字信息,還配以縮微原圖,這就為我們判定一幅畫是不是讀書圖,以及采集讀書圖提供了方便。

3 研究中國古代傳世畫作中的讀書圖的主要課題

讀書圖研究的切入角度有很多,最直觀者,當屬下面幾大課題。更具體的課題,則有賴于不同學科、不同個性的學者,根據其興趣點和關注點的差異,而進行個性化的發掘。

3.1 確定中國古代傳世畫作中的讀書圖的總數

《中國歷代畫目大典》收錄圖畫7萬余幅,《中國美術全集》收錄圖畫1.2萬余幅,那么讀書圖到底有多少幅?這是研究中國古代傳世畫作中的讀書圖首先要解決的問題。因此首先應該認真翻檢此二書,在仔細鑒別的基礎上,輯錄出所有讀書圖,統計出總數和各朝代分布數,掌握中國古代傳世畫作中的讀書圖的總體情況。

3.2 劃分中國古代傳世畫作中的讀書圖的類型

統計數字有了之后,要對所有讀書圖進行定性分析,最基本的定性是劃分類型。筆者已經對《中國歷代畫目大典》中前兩卷的讀書圖,即戰國至元代的讀書圖作了輯錄。初步判定中國古代讀書圖有以下6種主要類型:

(1)直接命名為“讀書圖”的畫作。多見于中國畫的大宗——山水畫,畫面以山水為主,以讀書的人物、場景、氣氛襯托山水的寧靜和空靈。如元代王蒙的“春山讀書圖”。

(2)讀書典故圖。如牛角掛書、鑿壁偷光等。

(3)校書、勘書圖。記錄古代的文獻整理活動,如宋代無名氏畫的“勘書圖”,北齊楊之華所繪“校書圖”。

(4)皇帝讀書寫字像。多見于清代,有康熙、雍正、道光、乾隆等皇帝的讀書寫字像。

(5)文會圖。主要描繪古代文士小團體以文會友的聚會活動,如北宋趙佶畫的“文會圖”、宋代無名氏畫的“十八學士圖”,歷代畫家畫的“竹林七賢”等,這些畫上的人物一般都擺出讀書寫字的姿態。

(6)宗教讀書圖。文殊菩薩在佛教里是智慧的化身,其固定姿態是一手執書,也可以看作是一種讀書圖,如元代雪澗畫的“草衣文殊像”、“繩衣文殊像”。還有描述僧人、道士讀書的,如五代貫休畫的“羅漢圖”,北宋燕文貴畫的“三仙授簡圖”。

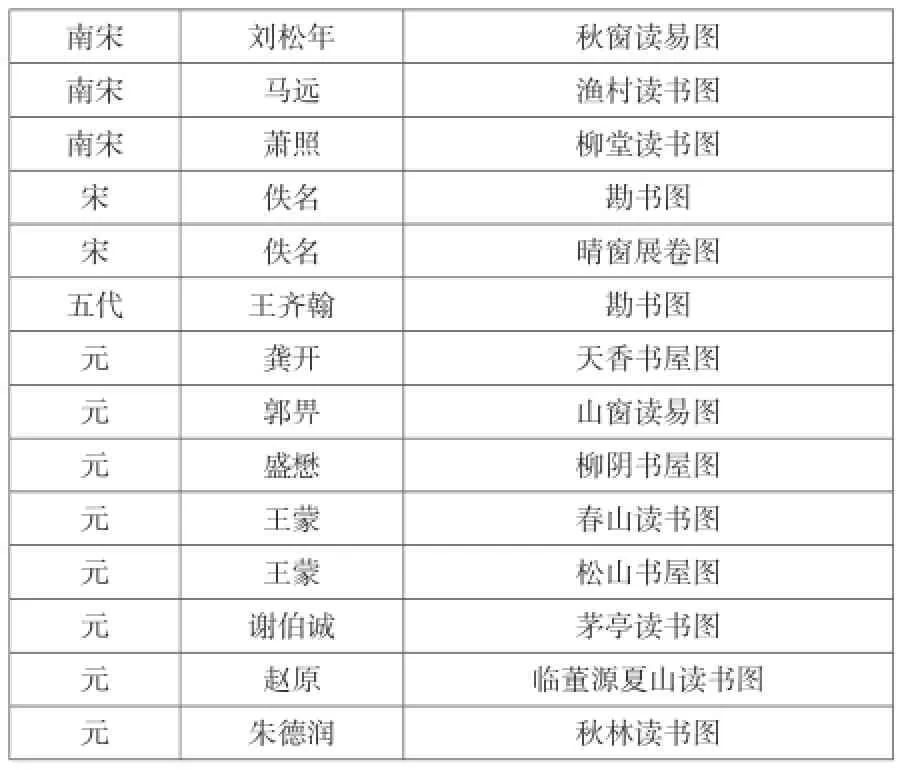

3.3 劃定中國古代傳世畫作中的讀書圖的經典

中國古代傳世畫作中的讀書圖,有的直接以“讀書圖”、“書屋圖”、“誦書圖”、“讀易圖”、“勘書圖”等命名,可以直觀判定為讀書圖,有的不以“讀書”等近似字眼命名,但畫面卻是描繪讀書情形的。題名中直接含有“讀書”等近似字眼的畫作不多,筆者在《中國歷代畫目大典》戰國至元代這前兩卷中,僅發現18幅,可以認為是中國古代讀書圖的經典,具體見表1。

表1 中國古代讀書圖中的部分經典(戰國至元代)

南宋 劉松年 秋窗讀易圖南宋 馬遠 漁村讀書圖南宋 蕭照 柳堂讀書圖宋佚名 勘書圖宋佚名 晴窗展卷圖五代 王齊翰 勘書圖元龔開 天香書屋圖元郭畀 山窗讀易圖元盛懋 柳陰書屋圖元王蒙 春山讀書圖元王蒙 松山書屋圖元謝伯誠 茅亭讀書圖元趙原 臨董源夏山讀書圖元朱德潤 秋林讀書圖

3.4 從中國古代傳世畫作中的讀書圖了解古人的讀書生活

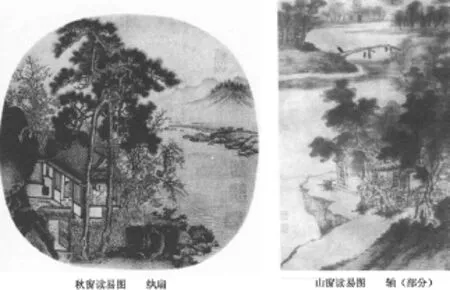

粗略翻閱中國古代傳世畫作中的讀書圖,就可以發現一些有趣的現象。比如,畫作對春夏秋冬四季的讀書生活都有描繪,表達了心閑便是讀書天的理念。關于讀書的環境,畫家普遍推崇到大自然中讀書,描繪的多是到對山傍水的窗下、樹下這種半露天的空間環境里讀書的愜意,視到山鄉讀書為雅趣,不提倡到城市讀書。讀書的主角,除了可男可女的文殊菩薩,基本上都是男的,反映了在中國古代,不鼓勵女性讀書,讀書的女性為極少數。

圖3 南宋劉松年的《秋窗讀易圖》和元代郭畀的

《山窗讀易圖》

在中國古代傳世畫作中,最“上鏡”的圖書是《易》,有多幅畫作題名為“讀易圖”。這或許是因為易經作為深奧的智慧之書,更適合到大自然中沉下心來解悟;或許是因為《易》描述了包括山水在內的宇宙的活動規律,更適合放到大自然中,一邊參格萬物,一邊咬字體味,一邊推演卦象;或許是因為《易》一向是高深書籍之首,象征著閱讀的品位,唯有高山大川適以匹配;或許僅僅是因為以一個字作書名的書籍不多,“易”字又是仄聲,以“易”入畫名,更順口,更符合平仄協調的美感。這個現象是值得深入研究的。

以上只是舉例說明,從古代讀書圖中還可以發現許許多多的讀書現象,對這些現象進行精審、提問、解謎,可以更深入地了解先民們的讀書觀念、讀書生活。從讀書圖中還可以觀察到圖書形制的轉變、閱讀行為的變遷等,比如,哪幅畫中首先出現簡策、縑帛、紙書、經折裝、蝴蝶裝?閱讀用的書案、椅凳、燈盞等在發生什么樣的歷史變化?校書圖、勘書圖中各個人物的分工及其關系?等等,這些都是書史、閱讀史研究所特別關注的問題,將那些具有歷史節點性質的讀書圖找到,對我們進行書史、閱讀史的歷史分期、細節考察,具有很大的佐證作用。

3.5 對中國古代傳世畫作中的讀書圖的擴展研究

依靠《中國歷代畫目大典》和《中國美術全集》來研究中國古代傳世畫作中的讀書圖,可以奠定讀書圖研究的大局,但仍然不夠全面,不能表明掌握了全局。到了明清,繡像小說興起,插圖流行,《西廂記》、《紅樓夢》等書籍中都不乏關于讀書的插圖,書籍插圖中的讀書圖在中國古代讀書圖中已然占有較大的比例,對之進行調查將是一項艱巨的任務。晚清還創辦了《點石齋畫報》等以圖像為主的刊物,也需要加以調研。

單對中國古代傳世畫作中的讀書圖進行宏觀研究是不夠的,還需要對一批具有類別代表性的典型的讀書圖逐一進行著錄和專業賞析,交代畫作的時代背景、作者簡歷,詳細闡發讀書圖中所承載的對閱讀史、書籍史、出版史有用的信息,也是很有學術價值和現實意義的。

比如北齊楊之華所繪《校書圖》(通常亦稱《北齊校書圖》),是流傳迄今的關于古代“校讎”題材的尺幅最大、人物最多的畫作之一。弄清了《校書圖》中的人物關系、人物職責、工作分工、工作流程、工具用途,基本上也就弄清了當時校勘圖書的細節和流程,對學習校勘學、文獻學無疑具有極大幫助。2010年上海世博會期間,中外觀眾最熱捧的展覽項目是中國館的“鎮館之寶”——巨幅放大的電子動態版的北宋畫家張擇端的名作《清明上河圖》。如果在文獻學家、畫家和動漫工程師的合作下,《校書圖》能夠變成動態的電子圖畫,或者請導演拍成短劇或微電影,那么將會變成極有教學效果的素材,可廣泛用于文獻學、出版學、圖書館學、博物館學、文化史、藝術學等學科的課堂上。

圖4 北齊楊之華繪《校書圖》

再如,清代禹之鼎繪的《喬元之三好圖》,是中國古代傳世畫作中難得的宣揚讀書趣味的彩色長卷,堪稱最優秀的作品之一。此圖縱36.5厘米,橫107.1厘米,藏于南京博物院。深味書情書色的人,都喜歡這幅圖,近年此圖曾出現在袁逸的描摹古人讀書風尚的《書色斑斕》一書中。此圖主要表現學者喬元之的生活意趣。畫中喬元之踞榻而坐,后面的案幾上書卷堆積如山;左邊三個女樂人正在吹拉彈唱,而右側他的妻子和女仆抬出一甕新酒。書籍、酒壇、女樂寓意著書、酒、律(音樂)“三好”,充分展示出主人公癡迷書籍、愛好廣泛、豪宕放縱、不拘一格的性格特征。喬元之的面部用寫真法繪出,勾染細膩,具肖像效果。仕女用筆工整,設色清麗,姿態婀娜,展示出秀媚古雅之美。此圖人物造型優美、色調溫暖清爽,可廣泛用于圖書館的環境設計、閱讀推廣的展覽設計、與書文化有關的書刊封面設計等。

圖5 清代禹之鼎繪《喬元之三好圖》

筆者曾將上述兩圖分別用于拙作《可愛的圖書館學》、《快樂的軟圖書館學》的封面設計,傳達了濃郁的文化氣息和專業氣息。

3.6 對中外讀書圖異同的研究

將中外的古代讀書圖進行橫向比較,可以發現一些問題。比如可以將阿爾維托·曼古埃爾的《閱讀史》中的古代讀書圖與中國同期的讀書圖作比較,找到一些異同點,發現一些規律。有個有趣的例子是,國外的讀書圖,喜歡將“書呆子”這類人降級成動物,畫成驢的樣子,號稱蠢驢。而中國的讀書圖相對厚道,喜歡將“書呆子”降級成物體,畫成書櫥的樣子,號稱兩腳書櫥。

另外,從宏觀上看,西洋畫偏重寫實、偏重人物、偏重彩色。在文藝復興之前,創作了大量的宗教題材的畫作,畫作的內容多與閱讀《圣經》有關,因而有相當一部分可歸為讀書圖。文藝復興之后,藝術加工的對象從神轉移到人,畫家們又把畫板朝向了世俗,創作了大量的各階層人物的肖像畫,其中不乏讀書人像。因而從西洋名畫中,很容易找到大量的千姿百態、情感飽滿的人物讀書圖,既有宗教題材的又有現實題材的,特別是女子讀書方面的畫作,可謂精品紛呈、蔚為大觀。即便在當前流行的微信朋友圈中,也能經常看到非專業人士拼接的西洋名畫中的女子讀書圖,真的是美不勝收、賞心悅目。

而中國畫偏重寫意、偏重山水、偏重水墨,導致傳世畫作中的主體多是高山流水,人物反倒成了配角。瀏覽傳世數量不多的讀書圖,不難發現一種普遍現象:讀書的人物多是中老年男性文人,蜷縮于畫面一角的屋下或樹下。畫風普遍追求的是景闊、人老、書古、意幽、心適的格調,這樣的藝術風格拉大了表象與具象、藝術與生活、古人與今人的距離,導致我們在現實中很難模仿其景深高遠的場合,也很難模仿其衣著相貌,因為畫中古人的形體、容貌大多被抽象化、格式化了,以致于很難猜想古代具體人的具體容貌,自然不便于在生活中找到理想的替身。不易照搬于現實,這既是中國畫的高妙之處,也是它的一個缺點,當用中國古代讀書圖指導現實的閱讀推廣的時候,我們就會體會到這一點。而西方名畫中的讀書圖,即便創作于幾百年前,因其高度寫實的特性,我們會發現其中的人物相貌和今人并無二致,甚至會感覺到畫中的人物就是身邊的某一個人,只不過衣物、飾品、空間的風格有些古老而已。加上西方名畫中的讀書圖突出人物,多為近身特寫,有的甚至根本沒有明確的背景,這就使得西方的讀書圖比中國古代的讀書圖更適合當代,更具有吸引力、適用性、裝飾性和模仿性。

整體來看,中國古代讀書圖描摹的多是男人、文人,附庸和夸大風雅的意圖更明顯,適合于啟發有閱讀能力和閱讀習慣的人,讓他們善于閱讀,把閱讀和養生、交游結合起來,以提升閱讀的品位和做人的品位,成為文化上的精英和道德上的圣人。西方古代讀書圖描摹的多是處于求知階段的各階層的普通的年輕女孩,展示的是知識浸潤下的啟蒙之美、人體之美、神態之美、光線之美、色彩之美,更適合于啟發心智初開、有閱讀饑餓感的年輕人,讓他們追求閱讀、向往閱讀、學會閱讀、愛上閱讀、享受閱讀。掌握了這個特點,我們就可以在閱讀推廣中分對象推薦讀書圖,當面對青少年讀者時,多用西方古典名畫中的讀書圖吸引他們,解決“讓不愛讀者愛讀”的問題;當面對愛讀書的中老年讀者時,多用中國古典名畫中的讀書圖啟發他們,解決“讓愛讀者善讀”的問題。

當然中西方古代讀書圖的異同遠不止以上列舉的幾點,以上只是就大體觀感舉例說明而已。更全面、更詳細、更深刻的剖析需要通過對大量讀書圖的普遍泛覽、重點精審、沉潛深悟才能獲得。

總之,關于中國古代傳世畫作中的讀書圖的研究是一個新的學術生長點,值得引起廣大圖書館工作者的重視。因為中國古代傳世畫作中的讀書圖的核心資料——《中國歷代畫目大典》中的明代卷和清代卷遲遲沒有出版,所以這項研究的基本條件尚未成熟。此文只是初步闡述了研究中國古代傳世畫作中的讀書圖的理由和可行性,并根據接觸到的資料揭示了中國古代傳世畫作中的讀書圖的大致特點,希望起到拋磚引玉、拓荒首鋤的作用。

(來稿時間:2014年10月)

參考文獻:

1.焦秉貞.耕織圖.[2014-12-11].http://www.wdl.org/zh/item/ 289/view/1/1/

2.孫慨.于勒·埃及爾和“中國第一幅照片”.中國攝影報,2012.6.26

3.周積寅,王鳳珠.中國歷代畫目大典.南京:江蘇教育出版社,2002

4.段文杰等.中國美術全集.北京:人民美術出版社等,2006

〔分類號〕G25

〔作者簡介〕王波(1970-),男,博士,北京大學圖書館副研究館員,《大學圖書館學報》副主編。

Study on Reading Pictures of Ancient China

Wang Bo

( Peking University Library)

〔Abstract 〕Ancient China Reading pictures Reading science Reading promotion Reading history Art history Cultural history

〔Key words〕This study on reading pictures of ancient China adopts popular research method based pictures to open up a new area of reading science and carry forward the tradition of housekeeping based farming and reading in ancient China. Bank of Ancient China’s Bibliography of Pictures and Complete Works of Chinese Art as main reference books lead it is feasible to study on reading pictures of ancient China, which will answer many questions on history of reading and books in China.