冠心丹參滴丸治療冠心病的療效及安全性評估

付志威

【摘要】目的 觀察對于冠心病的患者,使用冠心丹參滴丸治療的療效,測評其安全性。方法 選擇2013年11月~2014年7月在我院治療冠心病的患者56例,將其隨機分觀察組和對照組,各28例。兩組都采取常規(guī)藥物治療,觀察組再聯(lián)合冠心丹參滴丸進(jìn)行治療。觀察兩組冠心病患者的臨床病情癥狀和生命體征,對比兩組療效。結(jié)果 觀察組冠心病患者的總有效率是92.86%,高于對照組的總有效率71.43%。差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 針對冠心病的患者,使用冠心丹參滴丸進(jìn)行治療,能夠在保證較高的安全性的基礎(chǔ)上,獲得顯著的療效,在臨床上有非常積極的重大影響力。

【關(guān)鍵詞】冠心病;冠心丹參滴丸;療效;安全性

【中圖分類號】R259 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】B

在臨床上,用于治療冠心病患者的藥物種類繁多[1]。本文研究當(dāng)中,針對冠心病的患者,使用冠心丹參滴丸進(jìn)行治療,取得可觀療效[2],現(xiàn)將詳情報告如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

選擇2013年11月~2014年7月在我院治療冠心病的患者56例作為研究對象。所有患者入院后,經(jīng)過臨床診治,均符合冠心病疾病的標(biāo)準(zhǔn)。將這56例冠心病患者隨機分為觀察組和對照組,各28例。觀察組男16例,女12例,年齡37~75歲,平均年齡(50.36±7.56)歲。對照組男15例、女13例,年齡38~74歲,平均年齡(50.15±7.74)歲。對兩組冠心病疾病患者的性別、患者的年齡等一般資料進(jìn)行比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。

1.2 方法

給兩組冠心病的患者,都采取常規(guī)藥物[2]治療,包括使用β-受體阻滯劑與硝酸酯類藥物。觀察組患者在常規(guī)藥物治療基礎(chǔ)上,再聯(lián)合冠心丹參滴丸進(jìn)行治療,冠心丹參滴丸用藥方式為10粒/次,3次/d。

1.3 觀察指標(biāo)及療效判定標(biāo)準(zhǔn)

1.3.1 觀察指標(biāo)

對兩組冠心病的患者,按照不同的治療方式,實施對應(yīng)的治療方案,觀察兩組冠心病患者的臨床病情癥狀和生命體征,對比兩組冠心病患者的療效,以此作為觀察指標(biāo)。

1.3.2 療效判定標(biāo)準(zhǔn)

觀察兩組冠心病疾病的患者,在經(jīng)過治療后的效果,將其分為3個等級標(biāo)準(zhǔn)[3]。

顯效:冠心病患者的臨床病情癥狀、生命體征得到明顯的改善或者病情消失。

有效:冠心病患者的臨床病情癥狀、生命體征有所改善,病情偶有發(fā)作,但發(fā)作次數(shù)和時間有所減少。

無效:冠心病患者的臨床病情癥狀、生命體征、病情發(fā)作情況沒有改善,嚴(yán)重者病情加重。

總有效率=顯效率+有效率。

1.4 統(tǒng)計學(xué)處理

把所有的數(shù)據(jù)錄入到SPSS 20.0軟件中進(jìn)行統(tǒng)計分析,計數(shù)資料以百分?jǐn)?shù)(%)表示,采用x2檢驗;計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗。以P<0.05為差異具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié) 果

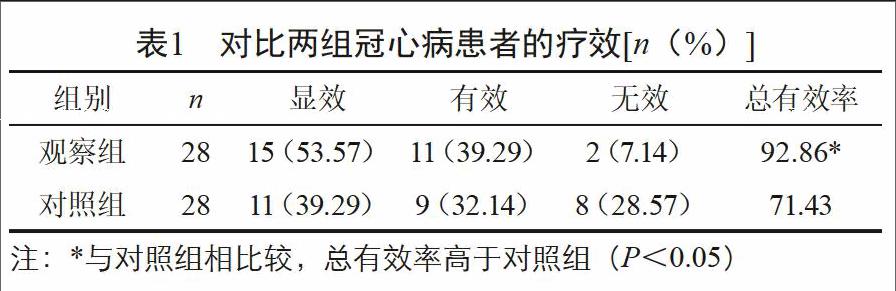

兩組冠心病的患者分別接受治療后,其臨床病情癥狀、生命體征等表現(xiàn)均有不同程度的改變。根據(jù)結(jié)果顯示,觀察組冠心病患者的總有效率是92.86%,高于對照組的總有效率71.43%。差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

3 討 論

冠心病是由心肌短暫缺血缺氧所引起的一種臨床綜合征,近年來,隨著我國老齡化不斷的加大,冠心病成為臨床老年人的常見病發(fā)證之一,同時也是造成患者死亡的主要疾病。冠心丹參滴丸[4]是臨床上常用來治療冠心病患者的一種藥物,其主要的中藥成分包括降香、丹參、三七。其中降香作為佐使,具有調(diào)節(jié)患者血液循環(huán)的功效,能夠保證較好的抗凝作用。丹參作為臣藥,可以調(diào)節(jié)患者微循環(huán)中的血流速度,擴(kuò)張患者的冠狀動脈,減少形成冠狀動脈、主動脈內(nèi)膜粥樣斑塊。三七作為君藥,可以改善患者的ATP酶的活性,消除患者體內(nèi)的自由基,擴(kuò)張患者的心腦血管。三味藥共同作用,可以達(dá)到理氣止痛、活血化瘀的目的[5]。在本次研究當(dāng)中,觀察組冠心病的患者,在采取冠心丹參滴丸治療后,其治療的總有效率高達(dá)92.86%,而對照組冠心病的患者,不使用冠心丹參滴丸治療,其治療的總有效率僅有71.43%,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。

綜上所述,針對冠心病的患者,使用冠心丹參滴丸進(jìn)行治療,能夠在保證較高的安全性的基礎(chǔ)上,獲得顯著的療效,在臨床上有重大影響力。

參考文獻(xiàn)

[1] 王 勇,李中峰,陳建新,等.基于冠心病心肌缺血血瘀證小型豬血清核磁共振代謝組學(xué)的研究[J].分析化學(xué),2011,39(8):1274-1278.

[2] 趙慧輝,楊 帆,王 偉,等.無標(biāo)記定量法研究冠心病不穩(wěn)定性心絞痛血瘀證的差異蛋白質(zhì)組[J].高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報,2010,31(2):285-292.

[3] 高閱春,何繼強,姜騰勇,等.冠心病患者冠狀動脈病變嚴(yán)重程度與冠心病危險因素的相關(guān)分析[J].中國循環(huán)雜志,2012,27(3):178-181.

[4] 謝亞利.舒適護(hù)理干預(yù)對冠心病患者介入治療術(shù)后心理和生活質(zhì)量影響的效果評價[J].中國實用護(hù)理雜志,2011,27(11):11-13.

[5] 何英泉,曹中有,李阿平,等.復(fù)方丹參滴丸治療冠心病心絞痛84例療效觀察[J].中西醫(yī)結(jié)合心腦血管病雜志,2012,10(6):746.