高風險隧道施工安全預警管理系統研制與應用

朱學輝

高風險隧道施工安全預警管理系統研制與應用

朱學輝

摘 要:針對高風險隧道施工安全存在的諸多難點,以中川鐵路九合二號高風險隧道施工安全管理為平臺,應用信息技術和隧道模型仿真技術搭建高風險隧道施工安全預警管理系統,實現隧道的“可視化建造”和“安全風險的可視化預警管理”。在實際應用中,通過地質勘探報告、超前地質預報、監控量測數據的指標化存取和量化分析,融合風險評估報告、現場異常報告、專家遠程支持等資源構建風險識別的參數化模型。系統具備開放性工程項目資料管理、多媒體隧道工程知識庫等相關的應用性、擴展性和推廣性功能。

關鍵詞:風險矢量模型;地質勘測;數據標量化;Web 3D模型;動態分析

1 研制背景

隨著經濟的迅速發展,我國隧道建設日新月異。由于城市地鐵、鐵路隧道和高速公路隧道能改善路線技術指標,縮短路程和行車時間,提高運營效益,因此國家不斷加大隧道的建設力度。然而隧道施工投資大、周期長、項目多、技術復雜、不可預見風險因素多、社會影響大,由于技術與管理力量難以充分保證,對隧道施工安全風險認識不客觀,施工風險管理的科學性欠缺和信息化程度不高等因素的存在,我國隧道施工事故頻發,形勢嚴峻。

1.1 我國鐵路隧道施工信息化水平較低

隧道工程的基本特點是“地質環境復雜,基礎信息匱乏”,目前我國隧道安全風險管理與控制策略研究仍在起步階段,管理模型的自動化程度不高,影響風險管理及控制的可靠性和時效性。因此,一種集設計、施工、監測、反饋設計于一體的“多級自優化”隧道信息化設計與施工方法已成為推動隧道工程建設日趨規范、科學、合理的主導動力。隧道工程現場監測是該方法得以廣泛應用的關鍵,是從個體到群體解決隧道與地下工程力學、設計、施工問題的一種重要手段。只有實時獲取到反映隧道圍巖整體穩定狀態的各種信息并及時分析、處理與反饋,才能真正反映隧道工程開挖過程的動態變化,體現其“信息化”的特點。

1.2 高風險隧道施工安全面臨巨大考驗

按照設計方案,蘭州至中川機場線一共包含9大隧道工程,其中3條隧道都被定義為高風險隧道,最為特殊的是九合二號隧道,隧道全長2870m,洞身穿越第三系砂巖,洞身(口)下穿京藏高速公路和約80m長的細沙地層。高風險隧道施工風險管理面臨的問題:地質條件復雜多變;隧道施工安全風險認識不客觀;風險管理的科學性欠缺;信息化程度不高;技術與管理力量難以充分保證。

1.3 隧道施工檢測、監測信息的自動化管理

高風險隧道施工安全預警管理系統項目研究基于高風險隧道施工面臨的巨大風險,重在探索高風險隧道管理信息化和風險預警控制,從而構造一個隧道地質信息結合施工進程的三維信息模型,實現可視化的風險預警評估管理。系統以九合二號隧道為研究載體,以隧道工程的監測信息為研究對象,并通過計算機編程,由軟件系統進行信息錄入、數據轉換、圖形繪制、結果分析而實現。把隧道的預設計與現場監控量測、信息化反饋技術巧妙結合,采用及時支護、分期實施、柔剛適度、全環封閉等一整套充分發揮圍巖自承能力的原則和方法,并用計算機編程實現監測信息錄入方便、快速,圖線繪制快捷、美觀,信息反饋及時、準確的綜合功能。

2 系統內涵及特點

2.1 系統內涵

通過最新的計算機信息技術對隧道工程中的設計信息、過程信息、進度信息、風險信息等進行采集、存儲、分析、挖掘利用;借助三維虛擬仿真技術對隧道的地質模型、進度模型、隧道內外部實體模型進行重現;以高度可視化的形式對隧道施工過程中的潛在風險進行識別、評估、提示和預警。

2.2 系統特點

(1)靈活性:基于B/S架構設計開發,發布方式靈活,只要有網絡可隨時隨地訪問。

(2)統一性:各模塊間功能高度統一、存在有機的內在聯系、實現工程資料及相關數據的完整性,達到統一管理、統一開發利用。

(3)高可視化:基于三維視圖模型技術,實現風險數據、進度數據、地質信息、量測數據等與三維視圖模型的有機整合與互動。

(4)一致性及兼容性:系統功能表現完全一致,具備良好的兼容性,平臺各模塊與數據之間也存在高度的一致性和協作性。

3 系統特征和主要功能

3.1 系統特征

高風險隧道施工安全預警管理系統以JAVA語言為開發介質,系統管理部分采用:Structs+Spring+Hibernate的模式,分別用于表現層、對象控制層與數據持久層的構建。其系統結構見圖1。

(1)實現隧道地質信息、設計信息、過程信息、進度信息、風險信息等的電子化檔案管理。

(2)對地質勘察報告、超前地質預報、監控量測數據進行電子采集,生成隧道的三維地質漫游模型及靜態風險模型,輔助設計人員和工程師提供動態風險的識別、管理和預警功能。

(3)實現隧道施工進度和過程的電子化管理,用高仿真三維模型對隧道的施工進程進行模擬展示。

(4)著重對地質勘探、超前地質預報、監控量測、施工工法、風險識別、風險預警等內容進行收集、整合和索引,并提供多方位的知識檢索服務。

3.2 系統主要功能

(1)實現超前地質預報成果記載、地質風險的表格化看板預警揭示,初步構建一個四方會審的專家決策模型。

①超前地質預報:將超前地質預報文檔進行數據量化處理,為風險判斷提供數據支持(見圖2)。

②通過地質勘探報告、超前地質預報、監控量測數據的指標化存取和量化分析,融合風險評估報告、現場異常報告、專家遠程支持等資源構建風險識別的參數化模型。

隧道施工中的風險等級提示:提示內容包括可能風險、風險來源、風險類型等,對于圍巖量測和超前地質預報區別對待。

圖1 高風險隧道施工安全預警管理系統結構

圖2 超前地質預報

風險報告的產生流程:量測數據錄入—數據提交—預報結論生成—風險預警提示。

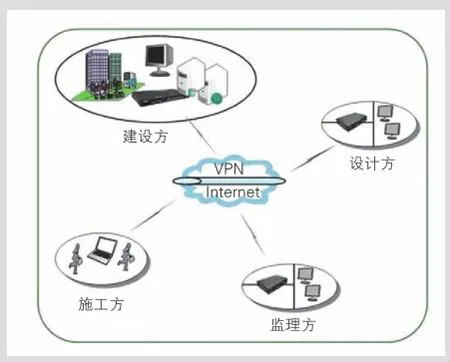

如果施工中出現較為嚴重的風險預警,系統可利用遠程網絡召集建設方、施工方、設計方、監理方四方進行風險會審(見圖3),最終產生風險報告,從時間和空間上節約成本。

(2)構建從原始幾何尺寸到施工量測系統的數據模型,實施施工進度的可視化管理。

①對“風險評估報告、超前地質報告、監控量測數據”進行矢量化風險評估模型的構建。通過對量測人員錄入的數據進行地質勘測數據標量化,自動繪制時間-位移曲線,產生風險矢量模型。通過對量測數據動態分析,當監測數據大于預定警戒值后,系統會及時發出警告信息,由專業技術人員分析原因并制定相應的處理措施。

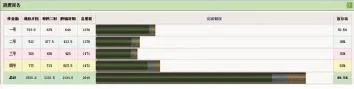

②實現隧道的“可視化建造”。通過對施工進度報告的量化分析形成可視的施工進度報告(見圖4),方便施工方對施工進度的直觀認識。

(3)搭建“隧道地質信息與施工過程管理信息”融合的精細化三維實體模型。虛擬現實(VR)是一種可創建和體驗虛擬世界的計算機系統。Web3D模型由計算機生成,用戶可借助視覺、聽覺及觸覺等多種傳感通道與虛擬隧道進行自然的交互。以仿真的方式給用戶創造實時反映實體對象變化與相互作用的三維虛擬世界(見圖5),提供給用戶一個觀測及與該虛擬世界交互的三維界面,使用戶可直接參與并探索仿真對象在所處環境中的作用與變化,產生沉浸感。具有沉浸性、交互性和構想性,形成具有交互效能多維化的信息環境。

圖3 四方風險會審

圖4 施工進度報告

圖5 精細化三維實體模型

(4)具備開放性工程項目資料管理、多媒體隧道工程知識庫。系統具有統一的、先進的平臺標準,符合國家關于信息化平臺建設的有關標準,并與現有的網絡資源和各種信息資源達成共享,使這些系統能方便接入本系統。

①開放性工程項目資料管理。本課題雖以在建的九合二號高風險隧道為研究載體,以其工程為數據支撐,但可擴展進行多個隧道的管理,包括建設方、監理方、施工方、設計方等當前項目的基本信息的管理。

②開放性多媒體隧道工程知識庫。一個多學科、多技術、專業性極強的信息化數據系統,對于普通的使用者在使用過程中,不可能了解和掌握項目相關的專業知識,從而充分發揮系統的優勢。為把用戶培養成專家型用戶,充分利用和發揮系統的特點,構建一個開放性的多媒體隧道工程知識庫,可隨時通過系統平臺進行新知識、新內容的添加、編輯和修改。

知識庫在設計上考慮與工程相關的專業信息、科學文獻、專家經驗、知識模型等各類電子資料。如:工程設計的數據報告、設計方案、施工圖紙、風險度評估報告,地質圍巖分級、分類信息、相關參數信息、水文氣象條件,施工規范及施工工法,風險等級、風險事件、風險評估模型、風險應對措施。這些信息的收集,使用戶在使用平臺時,能更好解讀數據報告、量測數據,更加科學有效地使用系統,把風險降到最低。

4 實施效果

系統以在建的九合二號高風險隧道工程為數據支撐,有效推動隧道施工項目的信息化、科學化管理,系統功能豐富,覆蓋施工過程中所有可管控環節,尤其對超前地質預報、監控量測管理及工程進度等常用管理事務具有很好支撐。風險預警功能和三維模型技術的應用,為隧道安全風險管理開啟了一扇大門,提供直觀和高效的輔助或幫助,主要表現在以下幾個方面:

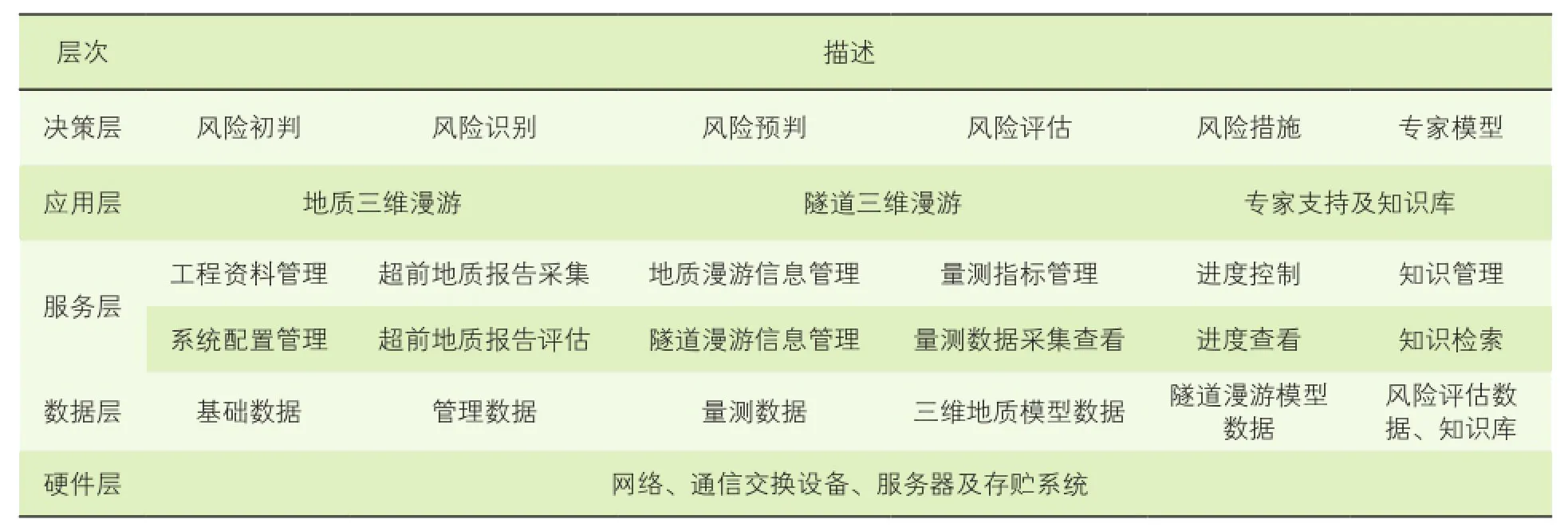

(1)及時發現問題及時報警,工作效率提高。標準化工程管理的業務流程,真正實現工程項目管理的業務自動化、規范化,生產效率得到有效提升。考慮到平臺建設的現狀和發展需求,系統應用平臺具備跨平臺、支持多種數據類型環境的能力,采用構件化設計方式,易于擴展和維護。系統從邏輯上看可分解為5個層次:決策層、應用層、服務層、數據層和硬件層(見表1)。

表1 高風險隧道施工安全預警管理系統邏輯層次

(2)信息共享程度提高,建設方、施工方、設計方、監理方四方可以進行風險會審。以往的工程中經常出現由于信息不能及時溝通,造成資源浪費或者影響施工進度。通過業務流程與核心業務模塊的整合,實現工作分發、進度匯報和各種數據的共享,每個用戶都可通過網絡查詢相關信息,使計劃管理部門,工程、物資等項目部管理人員隨時了解項目進展情況,獲得所需數據。

(3)實現“安全風險的可視化預警管理”。以往的隧道施工中主要以二維圖為主,施工數據不完整,隧道施工基本處于“盲打”的情況,系統的實施使得隧道施工可視化,能真實體現施工現場的進展情況,及時準確地統計各種數據。一些重要數據通過設置預警閥值,超過范圍時自動通知相關各部門,提醒工作人員處理。各級管理人員能及時發現、解決問題,幫助管理者對項目進行實時控制、進度預測和風險分析。決策人員能及時掌握足夠的信息進行正確的決策,提高企業的決策水平和對市場變化的響應速度。

(4)施工過程動態管理,提升管理水平。設計風險與現場風險相結合(設計報告、監控量測、超前地質預報),提高管理的規范化程度和管理水平,使企業管理由粗放管理變為精細化管理,由定性管理變為定量管理,由靜態管理變為動態管理。

(5)軟件具有自主知識產權,通過鑒定評審。“高風險隧道施工安全預警管理系統”已在中國版權保護中心申請并取得軟件著作權登記證書(證書編號:2015SR003606)。該系統的實施大大提高企業在市場中的競爭能力,有利于企業的進一步發展。系統經過一年的實施及應用,建設方、施工方、設計方、監理方四方對項目部原業務流程作了新的調整,明確了崗位職責。項目部工作井然有序,建設方對項目成本的動態變化能夠及時掌握。通過成本分析,緊抓成本管理的重要環節,細致分析每一分項的成本構成,為以后的高風險隧道施工管理積累第一手資料。

朱學輝:中川鐵路有限公司,高級工程師,甘肅 蘭州,730000

責任編輯 苑曉蒙

中圖分類號:U458

文獻標識碼:A

文章編號:1672-061X(2015)05-0082-04