用“逐幀法”解決初中運動學問題的案例分析

李 嘯

(南京市揚子第一中學,江蘇 南京 210048)

在教學實踐中發現,有些問題運用初中物理學知識就能解決,但初中學生的邏輯分析、推理能力相對較弱,所以初中物理教師需要尋求“方法”或“策略”來幫助學生.本文針對初中物理中的一些涉及多過程的運動學問題,采取Flash制作中添加幀圖像方式,將復雜過程逐一分解,在具體、形象基礎上再抽象出一般或特殊解法,讓“思維”變成可見的“圖式”來供學生思考,從而提升學生的思維品質.

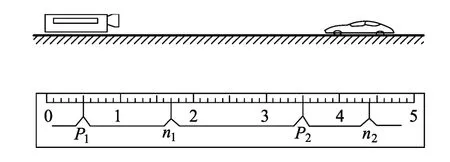

圖1

例1.如圖1所示,小婷乘汽車到姥姥家去度假,汽車在平直公路上行駛.小婷的感覺是:遠處的村莊相對于電線桿在向________運動;近處的小樹相對于電線桿在向________運動;電線桿周圍的景物看起來好像在繞電線桿做________時針轉動.(填“順”或“逆”)

圖2

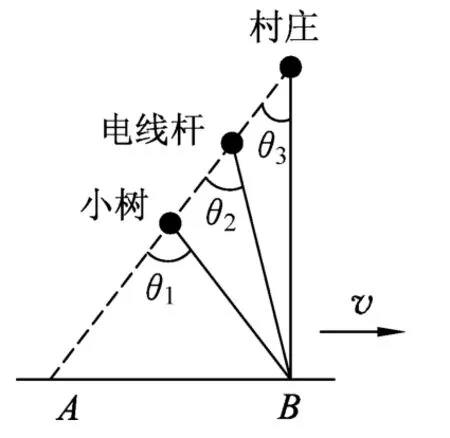

筆者開始在講解這道試題時,將圖1的情境轉化為圖2所示模型圖景.汽車從位置A運動到位置B,由于θ1>θ2>θ3,在相同時間內,人觀察小樹視角變化范圍較大,所以有v1>v2>v3,根據運動的相對性,以電線桿為參照物,則村莊相對于電線桿向前運動,小樹向后運動.學生聽完講解后,一臉茫然,雖然這種方法描述簡捷,但學生難以理解.

為了幫助學生理解,筆者接著試圖以圖3所示的方法講解.將AB近似弧長,“視角”以半徑r1、r2、r3做線速度恒定為v的勻速圓周運動,由v=rω可知,半徑越小,角速度越大,所以v1>v2>v3,實際上是ω1>ω2>ω3,學生眉頭鎖得更緊了,學生不具備圓周運動的知識.顯然,越講越不得法,如何解決呢?

圖3

筆者先問做對的學生是如何想的,該生說是坐火車回老家時,看到的(是他爸爸提醒他觀察的,真是一個有心的父親!).是啊,直接從實驗現象觀察是最好的方法.

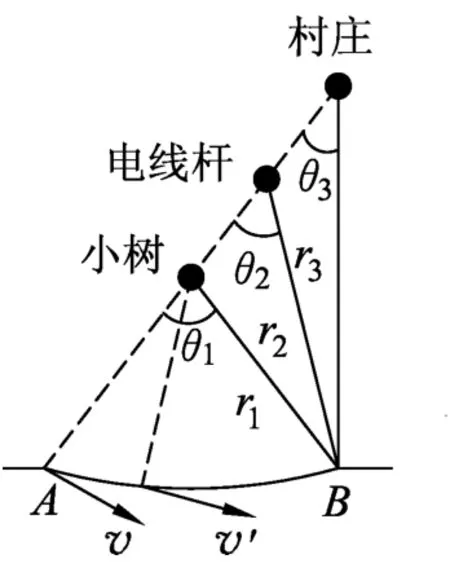

既然實驗能夠觀察到,我們便可以通過動畫演示出來,在做Flash動畫時,聯想到將運動圖景分解“幀”是不是有助于學生理解呢?

如圖4所示,運動圖景第1幀是起始位置,人眼看到小樹、電線桿、村莊在一條直線上,隨著車沿直線向前運動時,第2幀、第3幀是隨位置改變而使得人眼對三者的距離發生變化.人眼觀察到電線桿與村莊的視野在不斷擴大,感覺好像遠處的村莊與電線桿距離不斷拉大,村莊相對于電線桿不斷向前運動,而觀察小樹與電線桿的視野也在逐漸擴大,小樹相對于電線桿不斷向后運動.

圖4

具體做法是先放動畫,然后再以幀圖將動態過程分解.這樣處理之后,學生從具體、形象的運動圖景獲得感知,理解起來就容易多了,更主要是滲透了“分解思想”.

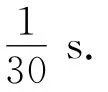

例2.如圖5所示,高速公路上用超聲波測速儀測量車速,測速儀發出并接收超聲波脈沖信號,根據發出和接收到的信號間的時間差,測出被測物體的速度.在圖5中P1、P2是測速儀發出的超聲波信號,n1、n2分別是P1、P2由汽車反射回來的信號.設測速儀勻速掃描,P1、P2之間的時間間隔Δt=1s,超聲波在空氣中的傳播速度是v=340m/s,若汽車是勻速行駛的,求:

(1)汽車在接收到P1、P2兩個信號之間的時間內前進的距離?

(2)汽車的速度是多少?

圖5

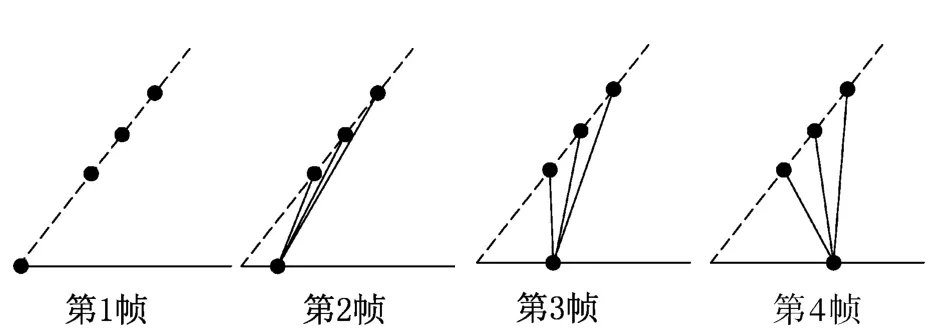

試題是基于勻速直線運動的模型來設計的,解決問題的關鍵是厘清時空關系,尋找到解題所需要的物理量.對初中學生來說,空間位置關系的想象力還不足以在短時間內厘清其間關系.借鑒例1的方法,運用“幀”分解法可以很好地幫助學生理解問題解決所需要的時間關系.

第1幀中,測速儀剛發出超聲波P1.

圖6

第3幀中,測速儀第1次接收到汽車反射回來的超聲波,相比第2幀又運動了0.2s.

第4幀中,測速儀剛發出超聲波P2.

第6幀中,測速儀第2次接收到汽車反射回來的超聲波,相比第5幀又運動了0.15s.

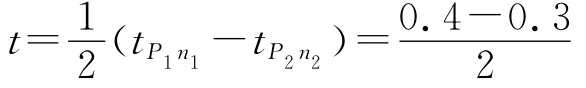

由第2幀到第5幀不難發現有空間關系為51m+(0.15s+1.0s)×v車=68m+0.2s×v車,解之得v車=17.9m/s.

解答過程中,以“幀”展現過程的同時,描繪了超聲波、汽車運動的時間關系和空間位置關系,學生理解起來就相對容易一些.這種方法將動態過程“微分”為幾個特定的“幀”,以“幀”所代表的特點來尋找物理量之間的關系.教學過程把形象思維與抽象思維高度協調起來,使思維有了形象的基礎,又有抽象推理的邏輯過程,較好地提升了學習品質.

上述通過教學實踐中的2個案例分析說明了運用“逐幀法”解決運動學問題的具體操作過程.從中不難發現,其蘊含的物理思維是獨特的“分解”與“微分”思想.教學中通過這種思維方法的訓練,可以潛移默化地讓學生體驗到物理思想方法在解決物理問題中的應用,提升學生的思維能力和思維品質.

1 史獻計.充分發揮物理實驗的智慧啟迪作用[J].江蘇教育,2014(5):40-43.

2 史獻計.初中物理理解能力考查的實踐與思考[J].教育與教學研究,2014(5):114-117.

3 史獻計.一個追及問題的圖形解法[J].數理天地,2012(12):45-48.

4 陳德澤.參照物在解決初中物理運動學問題的作用[J].黔東南民族師范高等專科學校學報,2002(6):176.