從阿昌族語言活力看“活袍調”的生命力

王麗娟

本文以梁河縣阿昌族為調查對象,通過了解該地區阿昌族的語言使用情況,探究阿昌族傳統文化中“活袍調”的生命力。

阿昌族/語言活力/活袍調/生命力

一、活袍調基本情況

“活袍”是阿昌語音譯詞,意思為經師。“活袍”是阿昌族原始宗教中最高等級的祭師,主持送葬、祭祖、祭谷神、祭寨神、祭棒頭鬼等較為重大的祭祀活動,他們能通人通神通鬼,只要有送葬、祭祖、祭谷神、祭寨神、祭棒頭鬼等重大祭典,都必須請他到場。在這些祭祀活動中,活袍唱誦時專門用的樂調和聲腔,稱為 “活袍調”。“活袍調”大部分是用古阿昌語唱誦的,活袍不但熟悉阿昌族的歷史文化和風俗習慣,而且精通本民族語言阿昌語。目前,活袍和活袍調現在主要存留在德宏梁河縣的阿昌族聚居區,少量保留在芒市江東鄉高埂田的幾個阿昌族聚居村寨。然而,隨著梁河地區經濟的快速發展和城鎮化進程,阿昌族傳統的社會生產和生活方式發生了巨大變化,活袍調所依托的語言物質載體——阿昌語面臨著嚴峻的考驗。

二、阿昌族語言活力對活袍調的影響

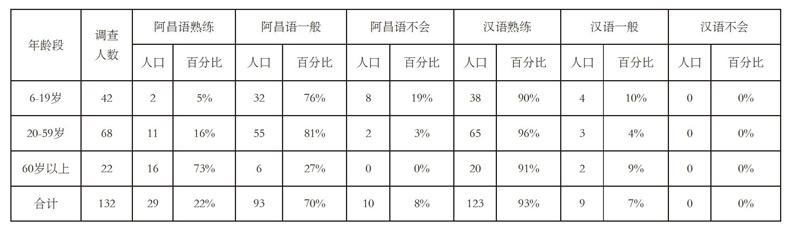

在梁河阿昌族地區,活袍調得以存在的兩個重要因素,一是活袍調的說者——活袍用阿昌語誦唱“活袍調”,二是活袍調的聽者——阿昌族部分能聽懂“活袍調”。無論是說者還是聽者他們都必須通曉阿昌語,阿昌族的語言活力反映著活袍調的生存狀態。然而,在語言調查中我們發現,梁河地區阿昌族語言活力不容樂觀,主要表現在以下幾個方面:

(一)活袍稀缺,“活袍調”代際傳承中斷。

梁河地區的活袍不僅是阿昌族的宗教首領,也是保存和傳承本民族語言的能者。二十世紀八十年代梁河地區有十多位活袍,三十年過去,老活袍相繼過世,正真掌握“活袍調”的人越來越少。現在梁河阿昌族地區,還能唱活袍調的只有曹連文(72歲,男,曩宋鄉關璋村委會人)、曹明寬(72歲,男,九保鄉勐科村委會人)、梁其美(71歲,男,曩宋鄉關璋村委會人)、張恩富(55,男,九保鄉橫路村委會人)四位活袍,活袍調的傳承人中斷,再過二十年,活袍調由誰來誦唱。

(二)阿昌族阿昌語代際傳承危險, “活袍調”將失去聽眾。