知識治理對組織創造力的影響研究

趙旭++劉新梅

摘要:從組織制度安排的視角系統研究了正式知識治理和非正式知識治理對組織創造力的影響。通過對239份有效樣本的實證分析表明:正式知識治理和非正式知識治理對組織創造力都有正向作用;而正式知識治理和非正式知識治理的交互作用對組織創造力的正向作用不顯著。

關鍵詞:正式知識治理;非正式知識治理;組織創造力;交互作用

中圖法分類號:C93 文獻標志碼:A 文章編號:

The Effect of Knowledge Governance on Organizational Creativity

ZHAO Xu , LIU Xin-meia,b

(a.School of Management; b. The Key Lab of the Ministry of Education for Process Control &Efficiency Engineering, Xian Jiaotong University Xian 710049)

Abstract: Combined with the theory of knowledge governance and creativity,analyzed the relationship between knowledge governance and organizational creativity, and applied 239 valid Chinese enterprises samples test the hypothesis. The empirical results show that the formal knowledge governance and informal knowledge governance both have positive effect on organizational creativity; however,the interaction between formal and informal knowledge governance has no significant positive effect on organizational creativity.

Key words:Formal Knowledge Governance;Informal Knowledge Governance;Organizational Creativity;interaction

知識是組織創造性想法產生的基礎,而知識管理是實現組織創造力的重要驅動因素[1]。但目前企業知識管理的效率和效果不甚理想,致使企業與知識流程密切相關的創造性活動效率低下,創造性想法的產出極其缺乏[2]。造成這一現象的根本原因在于,與組織創造力密切相關的知識生產和分享活動的開展缺乏相應完善的制度基礎,即缺乏相應的知識治理機制[3]。

眾所周知,組織創造力是一種知識創造活動,理論和實證研究都表明異質性知識和想法的交流與分享對其有重要的促進作用 。但由于知識具有復雜性、內嵌性、緘默性和分布不均勻等特性,從而引發組織內外部知識交易成本高、知識交易具有不確定性等問題[4]。這也就意味著組織內部知識的交流與分享需要突破傳統的組織結構和機制[5],應選擇針對特定知識流程的知識型治理機制。目前,關于組織創造力的前因變量的研究,主要集中在組織情境、組織學習、戰略導向以及領導行為等對組織創造力的影響作用[6,7]。忽視了組織制度安排和組織設計對組織創造力的影響。

知識治理作為與組織知識活動相關的組織設計或制度安排,能夠分析和解釋企業內部不同特征的知識流程和知識交易與治理結構如何匹配的關系問題[8]。通過正式與非正式知識治理的設計與安排可以有效減少組織知識活動中存在的各種困難以及低效率問題[9],從而達到知識活動最優化,這對于組織內部復雜的異質性知識的交流與分享以及創造性新想法的產生都有積極的促進作用[10]。所以,知識治理才是促進組織創造力的根本所在。

本文從制度安排的視角,研究正式知識治理、非正式知識治理以及這兩種類型知識治理的交互對組織創造力間的影響,以為企業有效治理知識管理活動,提高知識轉化效率提供理論依據。

1.理論基礎

1.1組織創造力

目前學者們對組織創造力的定義主要基于以下四種視角,即過程視角、結果視角、系統視角和能力視角。盡管學者們的研究視角不同,但基本都認可新穎性和有用性是組織創造力的本質特征[6]。本文基于系統視角:認為組織創造力是在一個復雜的社會系統下,組織產生的一系列新穎而有用的新想法,形成與新產品、新服務、新工藝、新流程等相關問題的解決方案。它是從創造過程、創造環境、創造動機和創造產品四個方面的交互來詮釋組織創造力的[7]。

2.2知識治理

Grandori(2001)認為知識治理機制是企業或組織利用正式和非正式的組織結構和機制影響組織內外部知識的獲取、分享、整合、應用以及創造的過程[8]。由此定義可以看出,知識治理不同于關注知識的獲取、運用和創造等具體活動的知識管理活動,它是對“知識管理”(知識的組織過程)的治理。通過治理使知識管理符合組織的整體期望[9]。Foss(2007)通過理論分析構建了知識治理的系統分析框架,認為知識治理的一個顯著特點是通過正式的組織機制和制度設計去更多地影響非正式的實踐活動以達到影響知識的生產、分享以及利用的目的。由此可見,正式知識治理和非正式知識治理機制并不是孤立存在的,它們之間存在著交互作用。而且這種交互作用以替代效應和補足效應的形式共同影響組織知識管理實踐活動的結果[8,9]。本文借鑒了Foss(2007)和任志安(2007)等學者的研究,把知識治理機制分為正式知識治理和非正式知識治理兩個維度[3,9]。根據他們的研究成果,正式知識治理主要是以授權和知識獎勵設計等正式組織安排為治理結構的治理機制;而非正式知識治理則是以組織文化、內部溝通、組織公平以及管理層支持等非正式組織機制為基礎的治理機制[3]。

2.研究假設

2.1正式知識治理與組織創造力

正式知識治理,即在知識的組織過程中綜合采用授權機制、知識獎勵等正式組織設計來引導和影響組織內外部的知識分享和轉移。首先,授權機制是一種可以有效改善組織識別、獲取和利用內外部知識資源的有效治理結構,通過授權組織不但可以節省高層管理者稀缺的心智資源,而且也能顯著降低組織接收、轉移和加工信息和知識的成本[11]。在快速變化的市場環境下,把決策權授予掌握特定專業知識的組織成員,有助于組織快速地作出與知識創造相關的最佳決策[12]。當組織中的個體和團隊在工作任務中擁有更多的自主權時,他們可以很好地協調工作內容并發散性地思考問題,而這對組織的創造性產出是有促進作用的[6]。與創造力相關的研究也發現,當個體感受到他們可以自己決定如何完成被分配的任務時,他們會產生更多的創造性想法[4]。知識獎勵是指對員工知識共享和知識轉移行為的獎勵[12]。在組織創造和創新情境下,通過獎勵設計企業不但可以有效激勵員工分享其已擁有的知識,而且也能激勵他們去識別和獲取新知識。同時知識獎勵機制還能夠促進員工與外部知識資源所有者間的有效互動,從而有利于組織更快速地識別和獲取這些外部知識,并在組織內部創造一個有利于分享和傳播這些外部知識資源的現實條件[13],因而有助于組織的知識分享與積累。

由此可知,正式知識治理通過有效的組織安排(授權機制)和制度設計(與知識活動相關的獎勵機制設計)能夠有效地處理知識與組織本身的內在關系,有效地降低組織內外部知識獲取、轉移和共享等知識活動過程中的交易成本,同時提高了知識獲取、利用和創造等知識實踐活動的效率和效果。基于此,本文提出如下假設:

假設1:正式知識治理機制對組織創造力有正向作用

2.2非正式知識治理與組織創造力

非正式知識治理更多的使用組織文化、組織公平、內部溝通以及管理層支持等非正式組織形式或機制。相比較于正式知識治理,非正式知識治理屬于非市場化、以內部激勵為特征的治理結構,它能促進組織員工基于情感承諾的心理契約的形成,從而激勵和引導員工隱性知識和想法的交流與共享[14]。比如,組織文化和氛圍、內部溝通有助于組織員工間建立信任和互惠的關系的建立;組織公平與管理層支持鼓勵員工在工作中合作與分享并為員工創造學習和交流的機會。在組織知識管理過程中,采用非正式治理機制可以促進組織內外部員工間良好社會關系的建立[6],而良好的社會關系有助于組織內部個人、團隊知識和技能更加順暢地流通和分享以及實現知識資源在組織內外部個體間充分而有效地流通[12],從而保障這些知識資源被有效地創造、整合、積累以及利用[5]。而這對于與知識活動密切相關組織創造力有積極地促進作用[15]。基于此,本文提出如下假設:

假設2:非正式知識治理對組織創造力有正向作用

2.3兩種知識治理的交互作用與組織創造力

根據組織創造力的系統視角,組織創造力是一個動態的、復雜的知識創造過程,它不僅需要正式組織制度設計的激發和引導,同時也需要非正式組織機制和實踐的支撐作用。知識治理的本質就是正式的組織機制和非正式的組織機制交互作用于知識的整合和創造過程,且組織選擇的非正式治理機制要受正式組織結構和機制的影響,這就意味著它們之間存在著交互作用[16,17],即正式知識治理與非正式知識治理在促進組織創造力過程中,會相互作用、相互補充。正式知識治理機制為非正式知識治理提供組織和制度保障,非正式知識治理的作用效果反過來促進正式知識治理的效率和效果。即這兩種治理機制的交互作用可以實現知識的整合、利用以及創造等知識活動的效益的最大化[1,14,18]。例如,當組織倡導員工接受薪酬差異幅度較大的企業文化時,對知識創造及創造性想法的獎勵效果會更有效。因此,兩種知識治理的交互作用會正向促進組織創造力。基于此,本文提出如下假設:

假設3:正式知識治理和非正式知識治理的交互作用正向促進組織創造力

3.研究設計與假設檢驗

4.1樣本選取與數據來源

本研究采用問卷調查的研究方法,首先在陜西省選取了30家企業進行預調研。依據預調研過程中被調查者反饋的信息對問卷進行了完善和修改。然后,我們對來源于陜西、上海、江蘇、山東等300多家不同類型企業進行了正式的問卷調查。此次調研的對象均為企業的高層領導或由其指定的中高層領導,他們對組織的制度安排和創造力等均有宏觀的整體認識,其填寫的問卷在很大程度上反映企業的真實情況。此次調研,正式共發放問卷400份,回收286份,其中有效問卷239份。本次調研所涉及的行業包括機械設計、建筑、電子通訊等12 個行業。

4.2變量測量

調查問卷的測量指標都是以國外成熟量表為基礎,再根據研究的目的和中國的具體情境加以適當調整。

組織創造力的測量主要參考了Lee和Choi在2003年開發的測量量表[1]。該量表主要從創造動機、創造性環境、創造過程和創造結果等四個方面對組織創造力水平進行評估,能夠系統地反映組織創造力各方面的內涵。

知識治理的測量以曹勇等(2013)對知識治理的測量為基礎[14,18],并結合相關文獻進行了修改和補充,其中正式知識治理包括四個題項,非正式知識治理包括四個題項。

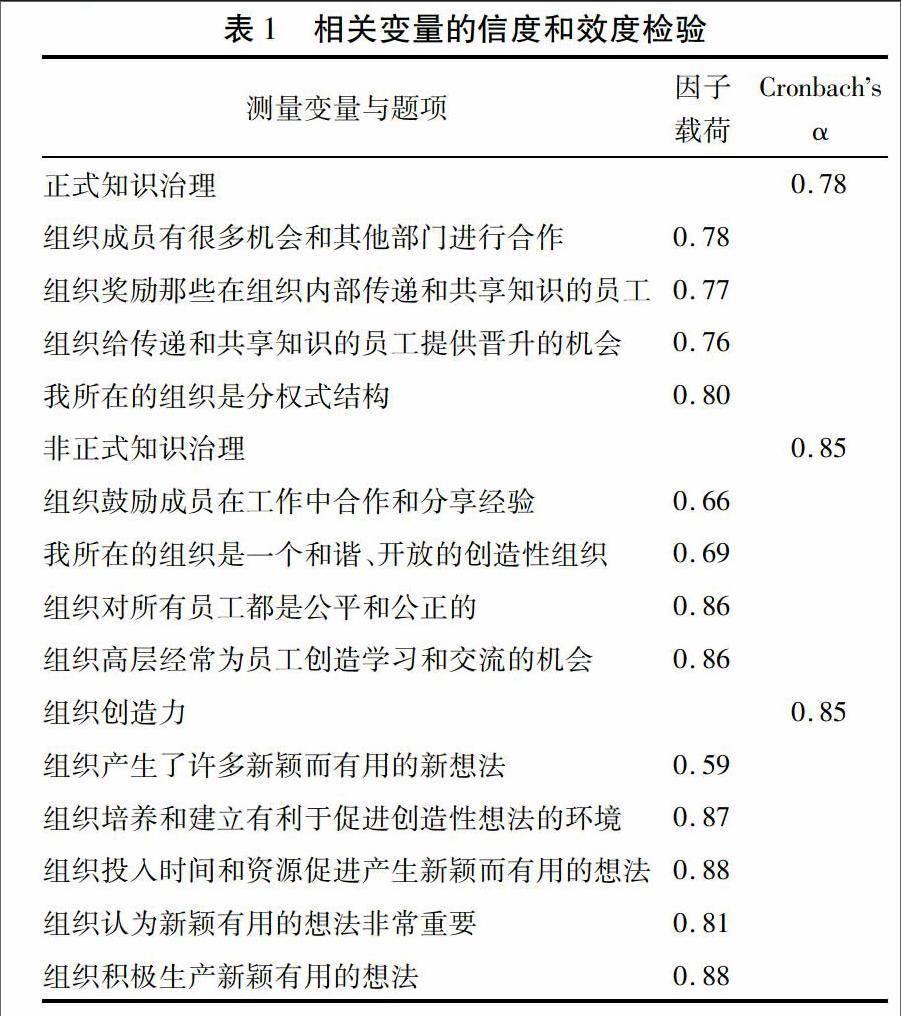

同時,考慮到企業性質、規模都能影響知識治理和組織創造力的關系,因此本研究在模型中把它們作為控制變量加以控制。樣本所涉及的企業主要有四種類型,分別為國有企業、民營企業、外資企業和事業單位,本文將企業性質這一變量轉化為虛擬變量,并用x1,x2,x3三個虛擬變量來進行統計處理與分析。除控制變量外,以上變量的度量均采用李克特(Likert-typed)7級量表,1表示“完全不符合或非常低”,7表示“完全符合或非常高”。表1主要是各個變量的信度和效度檢測結果。在信度分析中,我們主要采用Cronbachsα值對各個變量的內部一致性進行檢驗,從表中可以看出,各個變量的Cronbachsα系數均大于0.70的標準,這表明所有的相關變量都具有良好的內部一致性。對于量表的聚合效度,主要通過因子分析方法對其進行檢驗。由表1所示,除有一項因子載荷為0.59外,其余各項指標的因子載荷大部分都大于0.70,這說明各個變量均有良好的聚合效度.

4.3 實證方法及結果

本研究采用逐步回歸的方法檢驗假設1至假設3所提出的變量之間的關系。表2給出了主要變量的數據特征分析,從表2可以看出,變量之間具有較好的相關性。

從上面的描述性統計中可以看出,自變量的相關系數為0.52,明顯偏高,這說明自變量間可能存在共線性問題,因此有必要對其進行多重共線性檢驗。容限度顯示兩自變量都夠提供的獨立信息都占本身方差的48%。方差膨脹因子說明共線性問題僅使自變量回歸系數的方差擴大了2.1倍,遠小于臨界值10。所以總的來說,自變量在回歸分析中不存在嚴重的共線性問題。

本研究分步報告回歸分析結果:模型1只包含控制變量;在模型1 的基礎模型2上加入自變量;模型3在模型2的基礎上加入自變量的交互項。回歸分析結果如表3所示。

從表2的回歸結果可以看出,模型2中正式知識治理和非正式知識治理對組織創新力有顯著的正向促進作用(β1=0.36,β2=0.29,P<0.001,△R2變化顯著),因此,假設1、假設2獲得數據支持;模型3引入兩類知識治理的交互項。回歸結果顯示:兩種知識治理的交互與組織創造力的關系不顯著(β=-0.08,P>0.1,△R2變化不顯著),假設3未能通過實證檢驗。

4.4 實證結果討論

實證結果顯示,假設1和假設2均獲得實證支持。即正式知識治理、非正式知識治理均能正向促進組織創造力。假設3沒通過檢驗,說明正式知識治理和非正式知識治理的交互作用對組織創造力的影響不顯著。造成這一結果的原因可能是:現階段,我國企業主要采用正式知識治理來治理與組織創造相關的知識流程,當兩種知識治理同時使用時,正式知識治理往往處于主導地位,其對非正式知識治理有非常強的引導作用,從而表現出它們的交互作用與組織創造力作用關系不顯著。曹勇等(2013)在研究中也發現了這一現象。因此,對于國內企業而言,非正式知識治理還有很大的推廣和提升空間[18]。

4.研究結論與展望

本文從組織制度安排的視角,探討了知識治理與組織創造力之間的關系,實證發現了兩類知識治理對組織創造力的正向影響。本文的主要貢獻有:

第一:豐富和擴展了創造力理論。在創造力研究領域,以往的研究絕大多數關注組織情景和組織創造力間的關系,很少有研究關注組織制度和組織設計對組織創造力的影響作用。本文則重點研究了知識治理與組織創造力之間的關系,豐富和擴展了創造力的前因研究。

第二:從組織層面驗證了知識治理對于組織創造力的正向促進作用。本研究分析并檢驗了正式知識治理和非正式知識治理對組織創造力的影響作用。實證結果發現正式知識治理、非正式知識治理對組織創造力有正向促進作用,而兩類知識治理的交互作用對組織創造力的作用不顯著。

本研究對企業創新的實踐指導意義在于:(1)企業在知識創造過程中,不能一味的只注重知識活動本身,而應將關注的焦點放在知識組織過程的結構設計和治理機制的安排上。通過建立有效的知識治理機制,構建適應不同知識交易活動的知識治理結構,因為這才是提升組織創造力的根本所在。(2)在對知識創造過程的治理中,不應只注重正式治理機制的使用,還應大力發掘非正式治理機制,并注重兩者間的有效配合。只有這樣,才能顯著提升組織創造力。

本研究的局限性主要由以下幾點:1)研究只研究了知識治理對組織創造力的直接作用,后續研究需要重點考慮知識流程(知識獲取、知識轉移、知識共享)、組織記憶等變量在知識治理與組織創造力間的中介機制以及組織情境變量的調節機制;2)關于知識治理、組織創造力的測量主要借鑒了國外成熟量表,如何結合我國的制度環境以及文化背景對知識治理、組織創造力等量表進行修訂,使之適合中國國情,也是未來值得研究的重要課題;3)本研究僅選擇了中國情境下的239家企業來檢驗本文所提出的研究假設,所以,結論的普適性還有待學者們進一步檢驗。

參考文獻

[1] Lee H, Choi B. Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination[J]. Journal of management information systems,2003, 20(1):179-228.

[2] Huang M C, Chiu Y P, Lu T C. Knowledge governance mechanisms and repatriate's knowledge sharing: the mediating roles of motivation and opportunity[J]. Journal of KnowledgeManagement,2013,17(5):677-694.

[3] 任志安.超越知識管理:知識治理理論的概念、框架及應用[J].科研管理,2007(1),21-26.

[4] Quigley N R, Tesluk P E, Locke E A, et al. A multilevel investigation of the motivational mechanisms underlying knowledge sharing and performance[J]. Organization Science, 2007, 18(1): 71-88.

[5] 姚偉. 知識治理研究回顧: 成因, 現象, 表現維度, 機理及作用綜述[J]. 軟科學, 2013, 27(11):121-126.

[6] Anderson N, Poto?nik K, Zhou J. Innovation and Creativity in Organizations A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework[J]. Journal of Management, 2014,40(5):1297-1334

[7] 劉新梅, 白楊, 張蕊莉. 組織創造力的內涵及測度[J]. 軟科學, 2011, 25(4): 60-62.

[8] Grandori, Anna. Neither Hierarchy nor identity: knowledge governance mechanisms and the theory of the firm[ J ]. Journal of Management and Governance. 2001 (5),381 - 399.

[9] Foss N J.The emerging knowledge governance approach: Challenges and characteristics[J]. Organization, 2007, 14(1): 29-52.

[10] 張燕, 懷明云, 章振, 等. 組織內創造力影響因素的研究綜述[J]. 管理學報, 2011, 8(2): 226-232.

[11] Marengo L, Pasquali C. How to get what you want when you do not know what you want: A model of incentives, organizational structure, and learning[J]. Organization Science, 2012,23(5):1298-1310.

[12] Foss N J, Laursen K, Pedersen T. Linking customer interaction and innovation: The mediating role of new organizational practices[J]. Organization Science, 2011, 22(4): 980-999.

[13] Lawson B, Petersen K J, Cousins P D, et al. Knowledge sharing in interorganizational product development teams: the effect of formal and informal socialization mechanisms*[J]. Journal of Product Innovation Management,2009,26(2): 156-172.

[14] Gooderham P, Minbaeva D B, Pedersen T. Governance mechanisms for the promotion of social capital for knowledge transfer in multinationalcorporations[J].Journal ofManagementStudies,2011,48(1):123-150.

[15] 白楊, 劉新梅. 組織創造力的形成機理研究[J]. 軟科學, 2013, 27(6): 25-28.

[16] 朱雪春,陳萬明.知識治理、失敗學習與低成本利用式創新和低成本探索式創新[J]. 科學學與科學技術管理,2014,09:78-86.

[17] Hansen M T, L?v?s B. How do multinational companies leverage technological competencies? Moving from single to interdependentexplanations[J].Strategic ManagementJournal,2004,25(8):801-822

[18] 曹勇, 向陽. 知識治理對知識共享與員工創新行為的影響研究[J]. 情報雜志,2013, 32(5):202-206.