PDA在病人身份識別中的應用

孫 云 孫秀云

孫云:女,本科,護師

準確的病人身份識別是醫療安全的保障,是護理管理工作的重點。護理工作中因查對身份不準確、核實工作不細導致的打錯針、發錯藥、輸錯血的事件屢見不鮮[1]。如何降低因病人身份識別不到位而發生的差錯一直是困擾臨床的一個難題。隨著計算機網絡技術的不斷完善與發展,很多醫院建立了自己的信息系統(HIS),它的先進性、科學性使復雜的護理工作更加簡捷[1]。PDA 又名個人數字助理,它是以無線網絡連接到護士工作站的電腦主機,實現信息共享,攜帶方便,操作簡便易行。我科自2013年3月引進PDA 系統應用于臨床,應用效果滿意。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2012年4月~2013年3月1890 例病人為研究對象,其中2013年3 ~10月所有住院病人990 例為觀察組,每位病人入院時即佩戴有入院處打印的帶有二維碼身份識別功能的腕帶。2012年4 ~11月住院病人900 例為對照組。兩組病人性別、年齡、病情比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 采用傳統的身份識別方法,病人佩戴普通病人識別腕帶,護理操作前核對病人床號、姓名,在為病人執行抽血、用藥、輸液、輸血等各種護理操作時認真執行“三查七對”制度。

1.2.2 觀察組 病人入院時,給病人佩戴帶有二維碼識別功能的腕帶,腕帶上包括病人的姓名、床號、住院號,執行操作時,醫師開具電子醫囑,醫院信息系統與PDA 捆綁,運用PDA掃描病人的腕帶,即可進行信息核對。如果身份確認無誤,PDA 會顯示執行成功,如果在執行過程中出現病人身份有誤,PDA 則會提示病人與醫囑不匹配,避免張冠李戴,杜絕差錯的發生。

1.2.3 觀察指標 觀察比較兩組病人抽血、輸血、給藥、注射、輸液等治療因身份識別錯誤所導致的差錯事故發生例數。

1.4 統計學處理 采用PEMS 3.1 統計軟件,計數資料的比較采用兩獨立樣本的χ2c檢驗。檢驗水準α=0.05。

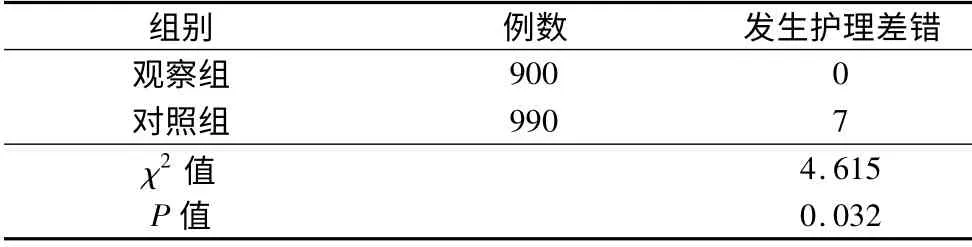

2 結 果(表1)

表1 兩組病人護理差錯發生情況比較(例次)

我科在2012年臨床護理過程中的差錯主要是發錯藥物5 次,抽錯血2 次,合計7 例次;而2013年3月份使用PDA 后未發生臨床護理差錯事故。

3 討 論

護士在執行各項治療和護理操作時,必須嚴格執行三查七對,即操作或處置前、中、后要反復核對病人床號、姓名、藥名、劑量、濃度、時間、方法。傳統的身份確認方法是口頭呼喚病人姓名,通過床號、床頭卡來確認病人身份,核對無誤后,再查看病人腕帶,再次確認無誤后方可執行,這樣查對花費時間較長。使用PDA 確認病人身份、口頭詢問病人姓名后,用PDA 掃描病人腕帶,病人的所有信息便會出現,其內容包括病人床號、姓名、住院號、使用藥品、剩余藥品數量等,所需時間約2 ~3 s,大大節省了護理人員的確認時間,簡化了工作流程,提高了工作效率,病人治療及時。

傳統病人身份識別錯誤的主要原因是[2]:醫護人員受定勢思維影響,忽略查對制度,過分相信自己的主觀判斷;另外,由于工作繁忙,遺漏了查對這一關;再者,醫護人員容易受到外界環境而影響查對,如:自身情緒、環境嘈雜、語言不通、發音有誤等因素,且晚夜班護士值班人員少,所有醫囑很難做到雙人核對,忙中易出錯,導致醫囑執行有誤。使用PDA 就會避免以上情況的發生。若遇病人發生突發事件,如猝死、暈厥時,我們可以用PDA 掃描腕帶,便可立即得知病人信息,配合醫師進行搶救。執行操作時,若病人身份識別有誤,PDA 則會提示病人與醫囑不匹配,出現報警音,提示病人醫囑執行有誤,護理人員可以根據報警音提高警惕性,及時改正,杜絕護理差錯事故的發生。

提高病人身份確認準確性最重要途徑是改進傳統的確認方法,美國醫療機構聯合認證委員會(JCAHO)制定的國際病人安全目標之一即正確識別病人[3]。在臨床護理工作中,經常會遇見同一病房中病人姓名相同或者諧音的病人,運用傳統的核對方法,若護士只核對姓名,粗心未查看住院號及腕帶,便會導致護理差錯的發生,使用PDA 掃描腕帶,通過PDA的數據信息準確識別病人,保證了身份確認的準確率,減少了病人的后顧之憂。

總之,病人身份確認是保證醫療護理安全的前提,準確識別是減少醫療護理差錯的有力措施[4]。PDA 的使用是一個趨勢,具有較大潛力,可以切實有效提高確認病人身份信息的準確性,減輕護理工作中對于病人身份識別的負擔,增加了醫療安全,將醫療差錯降至最低,從而確保病人安全。

[1]龐永慧,吳日英,馬從鳳,等.計算機網絡系統使用前后護理工作對比分析[J].廣西醫學,2012,21(6):888-889.

[2]蔣銀芬,楊如美,佟偉軍,等.229 起護士給藥錯誤分析及對策[J].中華護理雜志,2011,1(46):62-63.

[3]魏 萍,駱 俊.加強術前護理管理杜絕手術錯誤[J].現代護理雜志.2011,1(8):116-117.

[4]李 蕊.辨識是病人安全的保證[J].中國護理管理,2010,6(4):45-46.